ПОЧЕМУ САД?

Сады ставят перед нами те же вопросы, что и современная философия искусства (размышляя о статусе «произведений» или арт-объектах): концептуальные (что такое сад?), онтологические (является ли сад лишь сложным объектом?), «нормативные» (что делает сад «особенным» или «великим»?). Начиная с эпохи Возрождения, в садах воссоздавалась «модель» Вселенной, структура космического порядка. Однако то, что сейчас является новым в увлечении садами — это его демотический характер, возрождение народного садоводства: проектирование, изготовление и оценка — сочетание «внутреннего опыта» и интереса к саду. Поэтому, прежде всего, мы должны спросить: «почему сад?», почему есть сад Кирико, Джармена, Моне, фон Триера? Почему мы приходим в сад?

ОТВЕЧАЕМ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПЕРВОГО ЭТАПА НАЦПРОЕКТА ЛЕТО УСТАМИ ФИЛОСОФОВ И ТВОРЦОВ, ЦИВИЛИЗАЦИИ И ВЕЧНОСТИ

Почему сад? Ответ на этот вопрос каким-то образом должен быть доступен всем, являться стимулом для создания, понимания садов и общения с ними. Скорее всего, ответ не лежит в сфере исторического, антропологического и биологического знания.

Хотя, возможно, популярность в XVIII-М веке частных «английских садов» действительно отсылает (что часто утверждают историки) к «культивированию» идеалов свободы, как и эскапизм советских дачников и бум «садовых участков» в СССР, но всЕ же мы восхищаемся садами совсем не поэтому.

личное дачное

Сад может восприниматься как личное пространство (садовый участок). Писатель Хорас Уолпол (автор «Замка Отранто» — первого романа в жанре хоррор и значимая фигура в английском искусстве и архитектуре XVIII-го века) создал свой собственный «замок»: готический дом и сад в Строберри-Хилл, планируя садовые посадки и обмениваясь растениями со своими друзьями.

Уолпол отмечал, что старые замки, старые картины, старые истории и болтовня старых людей — довольно мрачная и (иногда жуткая) реальность, но сад, напротив, всегда остается «весельем природы». Поэтому, возможно, сад так важен для нас — он является общим местом (посредником) между различными оппозициями, определяющими человеческий опыт, такими как «искусство и природа», «действие и созерцание».

Часто мы не думаем о том, что может «означать» сад, относясь к нему просто как к «удобному» месту. Мы садимся на лавку, читаем, созерцаем, проводим время в садах, просто потому, что они приятны, забавны, там есть чем заняться. Интеллектуализм садовников сравнивают с «тщеславием», как в случае Чарльза Дженкса и его «Сада Космических Спекуляций». В садах Дженкса мы переходим к совершенно иному пониманию «природы» как выражению общих «космических законов». Дженкс был вдохновлен образом сада как модели Вселенной. Проектируя свой сад, он учитывал последние достижения науки ХХ века (чёрные дыры и ДНК), математические формулы, гравитацию и пр. Огромные скульптурные работы, из которых состоит сад, озера и инженерные сооружения являются воплощением тайн окружающего нас мира.

Водный каскад ступеней повествует об истории Вселенной, терраса репрезентирует искажение пространства и времени (чёрная дыра), а земляные рельефы и озера напоминают фрактальную геометрию. Можно сказать, что «Сад Космических Спекуляций» не был концептуальным или даже символическим садом. Для Дженкса — это «демонстрационный» сад (панорама или «дисплей»), в котором создавались объекты для воспроизведения разделов космологической теории.

Итальянский искусствовед Эудженио Баттисти (учитель и вдохновитель Джермано Челанта) замечает, что сад всегда был местом наслаждений: пиры, забавы друзей, сексуальная и интеллектуальная свобода, философские дискуссии, восстановление тела и души. Он был и скульптурной галереей, и энциклопедией in vivo, центром ботаники и медицинских исследований. Наконец, он бы вечным источником моральных принципов.

Об этом же пишет Эндрю Марвелл в садовых стихах — сад не может быть ограничен областью эстетического. Сад дарит чувственное наслаждение и приглашает к упражнению вкуса, но не менее важно, что «место сада» может быть символом «счастливой жизни»: покоя, тишины, невинности и «восхитительного одиночества». То, о чём пишет Марвелл в своем стихотворении «Сад» — не «эстетическое» (или не привычное понимание «эстетического»): «Мир человеческий — пустыня/Лишь здесь и жизнь, и благостыня/Где над безлюдьем ты царишь/Священнодейственная тишь!».

Френсис Бэкон называет сад «чистейшим из удовольствий человека» и тщательно расписывает идеальное устройство сада, не забывая о кротовых норках, розах, можжевельнике, остролисте и медвежьей лапе. Он отмечает, что «в мае и июне цветут всевозможные сорта гвоздики, особенно розовая; роза, за исключением моховой, которая расцветает позднее, жимолость, земляника, воловик, водосбор, ноготки, flos аfricanus, поспевают вишни, смородина, фиги, малина, цветет виноград и лаванда, орхидеи с белыми цветами, herba muscaria; цветут ландыши и яблони».

Мы входим в мир личных, интимных отношений с садом. Сад — то, что касается наших взаимодействий с живым и неживым, то, что находится очень близко, личная сборка Вселенной.

Художница и садовый дизайнер Гертруда Джекилл обращается к «домашним», а не к «великим» садам — Парку Стоу или Версалю, которые (для неё) являются видом «изящного искусства» и продуктом «парадной архитектуры». Домашняя граница цветника ограждает повседневную жизнь, счастье и покой души. Цветовые схемы цветника (изобретенные Джекилл) — от холодного (белый, синий) к тёплому (оранжевый, красный) и обратно к холодному, соответствуют схеме человеческой чувственности. Сад — это личное пространство красоты, яркость жизни, которую Джекилл (отказавшись от занятий живописью из-за прогрессирующей близорукости) называла «живыми картинами с землёй, кустами и цветами».

философы в саду

Эпикур считал сад идеальным местом для философских бесед. Для Плиния жизнь, проведённая в садах (которые он сам разбил) была «подлинной жизнью», и культивирование сада было частью «культивирования себя». Их мысли близки тому, что утверждал Джон Ивлин (английский писатель и садовод): воздух и гений садов способствует философскому энтузиазму.

Японская поэзия известна размышлениями о значении садов и огородов, о том, что растёт или случайно оказывается заброшенным в их пространство: «В старом саду/сандалия из соломы/Падает мокрый снег» (Бусон Еса). Как в суттах Будды, так и в «Тхерагатхе» (Песнях старейшин) обсуждаются рощи и парки, в которых буддисты проводили большую часть своей жизни, моральные и интеллектуальные истины, содержащиеся в их листве, тишине и свете. Все эти примеры говорят о большом внимании к проблематике того, чем является сад.

Пьер Адо (в книге «Духовные упражнения и античная философия») замает, что для многих мыслителей «философ» был не теоретиком, выразителем «философского дискурса», а деятелем, пытающимся через различные «упражнения» — интеллектуальные, духовные, медитативные, даже физические, — жить полной жизнью. Одной из таких практик традиционно считалось садоводство. Философские размышления о жизни также наполнены примерами «садового символизма». «Мы всегда удивлялись, например, длиннотам в рассказе о краже груш, совершенной Августином в отрочестве. Но они объясняются тем, что эти фрукты, украденные в саду, символически становятся для Августина запретным плодом, похищенным в Эдеме, и этот эпизод дает ему возможность развивать теологическое рассуждение о природе греха».

Тем не менее, «эстетическое» сада всегда оставалось проблемой как для философов, так и для самих садоводов. Очевидно, что сады отличаются от тех произведений искусства, которые рассматриваются философами как парадигматические и формируют понятия эстетики. Скульптуры, которые мы видим в садах, имеют практическую, утилитарную функцию, они зависят от окружающей среды, они не автономны.

Кроме того, сады в своей сути подкрепляют «музейную концепцию искусства». Эта концепция (например, размышления Джона Дьюи) говорит об объектах, поставленных на «постамент», выставленных в музеях, галереях или салонах. Тем самым они изолируются от своей эстетической значимости в пользу самого пространства, как и садовый декор.

Уничижительное отношение к саду было свойственно некоторым «отцам» эстетической теории, прежде всего Георгу Фридриху Гегелю. Хотя для Гегеля садоводство — это искусство, оно остается «несовершенным». Сады обеспечивают «приятное окружение», но сами по себе ничего не стоят. Основное утверждение Гегеля заключается в том, что сад представляет собой сложное смешение, «разлад» между природой и искусством. Поскольку, согласно Гегелю, эстетика должна быть синонимом философии искусства, сад, в котором искусство сильно «замутнено» природой, не является предметом эстетики.

Еще одна причина пренебрежения эстетикой сада связана с идеологией искусства «позднего модернизма», когда сад в значительной степени понимался как часть отжившей традиции. Считалось, что (в отличие от живописи) люди больше не «делают заявления» в садоводстве, искусство сада «мертво». Преемником сада в современной культуре становился лэнд-арт (или «земляные работы»).

С другой стороны, мы интуитивно сопоставляем флору с «эстетическим» (красивые цветы, восхитительные фрукты, возвышенные леса) и поэтикой (поэтические мысли о цветах, плодах и лесах), но почему не биомеханикой (?). По большей части мы думаем, что «ботаническая» жизнь — это сидячая (неподвижная), молчаливая (без адреса), пассивная (действует на подвижные формы жизни) и приятная (приятная для чувств).

Конечно, существуют исключения, например, плотоядные орхидеи заманивающие в ловушку и «пожирающие» насекомых, симплокарпус вонючий, испускающий запах, который привлекает насекомых-опылителей, но отталкивает людей.

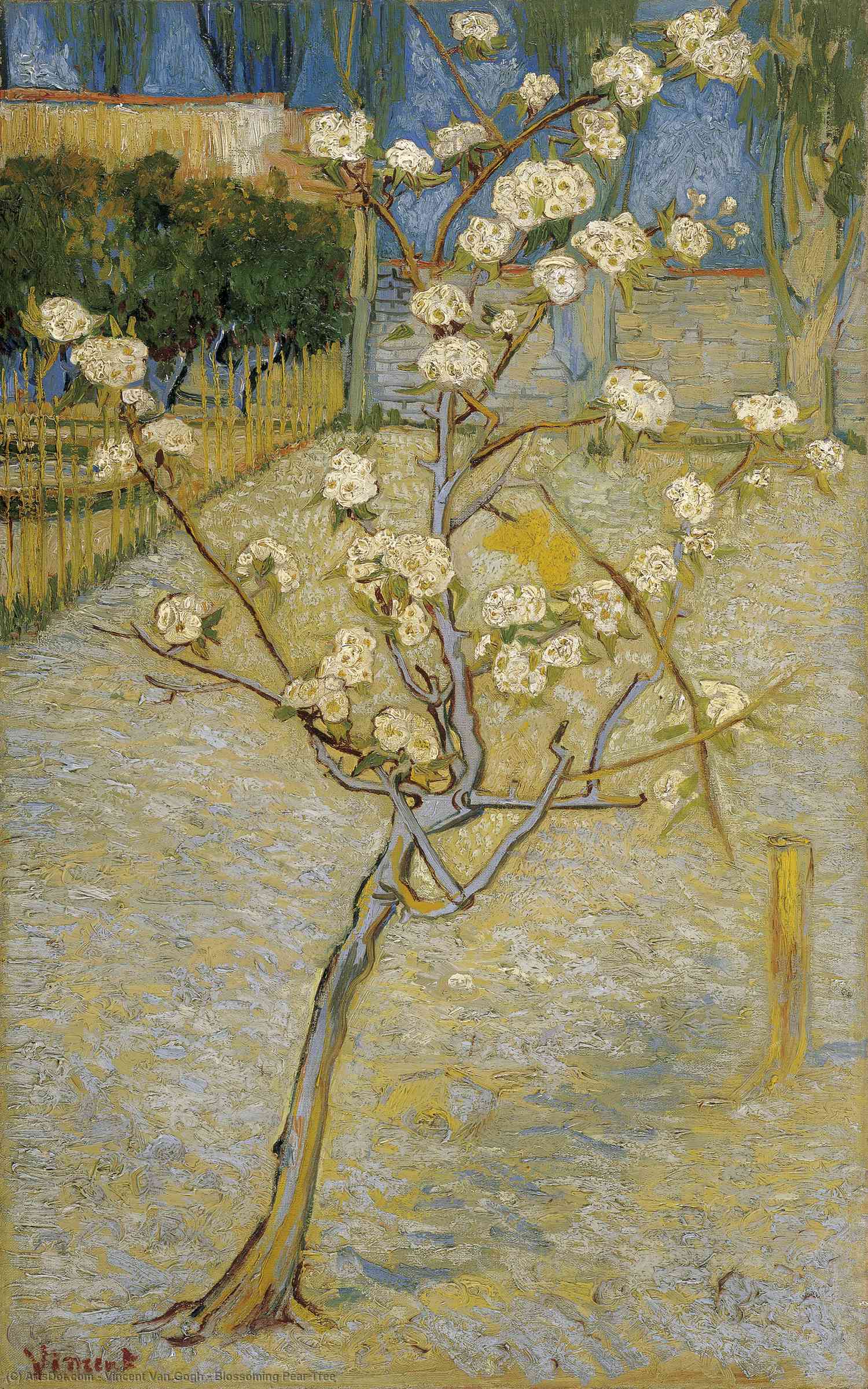

Но может ли сад быть уподоблен «эстетическому», художественному произведению, прежде всего — картине, наиболее излюбленному «аналогу» сада. Часто можно встретить утверждение, что удовольствие от прогулок и наблюдения за садом рождаются из сравнения сада с пейзажными картинами. Вне сомнения, существует взаимовлияние между садоводством и живописью: многие известные художники и архитекторы занимались садоводством: Василий Кандинский, Клод Моне, Антонио Гауди. Однако все это не подтверждает то, что мы должны относиться к саду как к картине.

Возможно, сад попадает под некоторые современные определения искусства. Например, «функционалистское»: создание единой среды, удовлетворяющей все потребности человека; «институциональное», идентифицирующее арт-объекты в зависимости от их признания «произведением» в соответствующей арт-институции. Дело не только в том, что мир искусства и мир сада пересекаются. Мир сада наполнен фигурами мира искусства: дизайнерами, художниками, критиками, знатоками и ценителями. А также перформансами, документацией, экспозицией и т. д. Клод Моне утверждал, что «все садоводство — это пейзажная живопись».

Книги о садах проникнуты «любовным настроением» (как в стихах Эндрю Марвелла): удовлетворением, безмятежностью и душевным покоем, вместе с тем там часто перечисляются: боли в спине, разочарование, к которым привыкли садовники. Однако, несмотря на боль, отношения с садом являются «счастливым и необходимым» действием.

Можно сказать, что творческая деятельность человека зависит от того, что существует за пределами и эстетического, и человеческого. Мы должны проявлять смирение (отрицание автономии нашей воли), чувство заботы и ответственности, возиться в земле, натирать мозоли. Жизнь садовода — это «бескорыстная» жизнь.

Но так как человек сам принадлежит природе, круг легко замыкается, и чувство, которое испытывает человек перед красотой, всего лишь отражает его состояние живого существа и составной части Вселенной. Из этого не следует, что природа является моделью для искусства, но скорее, искусство является частным случаем природы

Вырастить что-то — значит позволить ему быть «плодами», чтобы дать вещественному стать тем, чем оно хочет, взаимодействуя с ним, но не навязывая чуждых ему отношений.

Источник