Задачи по геохимии для лабораторных работ

В аналитической геохимии при определении содержания химических элементов в почвах, породах, растениях, водах используются различной концентрации, нормальности или молярности соли, кислоты и основания. Поэтому необходимо уметь рассчитать требуемый для анализа раствор и понимать смысл и отличие между собой этих растворов.

Процентная концентрация раствора – это количество граммов вещества в 100 г раствора. Например, при 5 %-ной концентрации раствора в нем содержится 5 г требуемого вещества в 100 г (мл) раствора.

Молярный раствор обозначается буквой М и показывает сколько грамм-молекул вещества содержится в 1 л раствора. Грамм-молекула (г-моль, моль) – количество граммов вещества, численно равное его молекулярной массе. Например, молекулярная масса H2SO4 = 98,092, 1 моль H2SO4 = 98,092 г.

Нормальность раствора (н) показывает сколько грамм-эквивалентов вещества в 1 л раствора. Грамм-эквивалент (г-экв) элемента определяется путем деления его атомной массы на валентность этого элемента в соединении. Для кислот и оснований г-экв равен молекулярной массе, деленной на основность (1, 2 или 3).

Моляльность раствора выражается числом молей растворенного вещества в 1000 г (мл) растворителя. В аналитических работах обычно приводят молярный раствор.

В выражении «разбавленный раствор 1 : 2» первая цифра означает объем концентрированной кислоты, вторая цифра – объем дистиллированной воды.

Определение эквивалента элемента в соединении.

Задача. Определим эквивалент (ЭАl) алюминия, зная, что в хлориде алюминия содержится 20,2 % алюминия, а ЭCl равен 35,5.

Составляем пропорцию: 20,2 : (100 – 20,2) = ЭАl : 35,5.

Задача. Эквивалент (Э) элемента в соединении определяется путем деления атомной массы (А) элемента на его валентность (В) в соединении:

Пример: эквивалент серы в H2S и SO2 соответственно равен:

32 : 2 = 16 и 32 : 4 = 8.

Определение молекулярной массы газов и веществ переходящих в газообразное состояние без разложения. Допустим, что число молекул в заданном объеме сравниваемых газов составляет N. При массе молекул первого газа (m1) и массе молекул второго газа (m2), то массы заданных объемов первого и второго газов g1 и g2 соответственно будут равны

Отношение массы данного объема одного газа к массе такого же объема второго газа назвается плотностью первого газа по второму и обозначается буквой D:

Принимая во внимание, что молекулярная масса (М) пропорциональна массе молекулы (m) получим: D = M1 / M2.

Плотность D газа показывает, во сколько раз один газ тяжелее другого. Если известна плотность D1 первого газа по второму газу и молекулярная маса второго газа (M2), можно вычислить молекулярную массу первого газа (M1). Обычно плотность газа определяют по водороду DH2 = 2 или по воздуху Dвозд.— 29:

Пример. Вычислим молекулярную массу диоксида углерода (СО2), плотность которого по водороду равна 22:

Пример. Вычислим молекулярную массу диоксида серы (SO2). Если его плотность по воздуху составляет 2,21:

Для определения молекулярной массы газа можно использовать также представление о его грамм-молекулярном объеме. Грамм-молекула любого газа при нормальных условиях занимает объем 22,4 л. Если известна масса (m) некоторого объема (V) газа при нормальных условиях, его молекулярную массу (М) можно вычислить из пропорции:

Источник статьи: http://studfile.net/preview/6456375/

17. Геохимия ландшафтов

Геохимия ландшафтов изучает закономерности миграции химических элементов в географической оболочке Земли. Она имеет дело с закономерностями миграции вещества в той оболочке Земли, которая является местом жизни человека. Ландшафт такое же фундаментальное понятие естествознания как «химический элемент», «минерал», «почва». Ландшафт – большая и сложная неравновесная динамическая система земной поверхности, в которой происходит взаимопроникновение элементов лито- гидро- и атмосферы. К ландшафтному уровню организации А.И.Перельман относит «элементарный ландшафт» и» геохимический ландшафт». К более высокому уровню относится биосфера.

Элементарный ландшафт.По Б.Б.Полынову элементарный ландшафт должен представлять один определенный тип рельефа, сложенный одной породой или наносом и покрытый в каждый момент своего существования определенным растительным сообществом. По А.И.Полынову критерием выделения элементарного ландшафта необходимо учитывать возможность распространения данного элементарного ландшафта на значительно большей площади. Вследствие миграции химических элементов элементарный ландшафт неоднороден в вертикальном направлении. Он расчленяется на надземную часть ландшафта, почву, кору выветривания, водоносный горизонт.

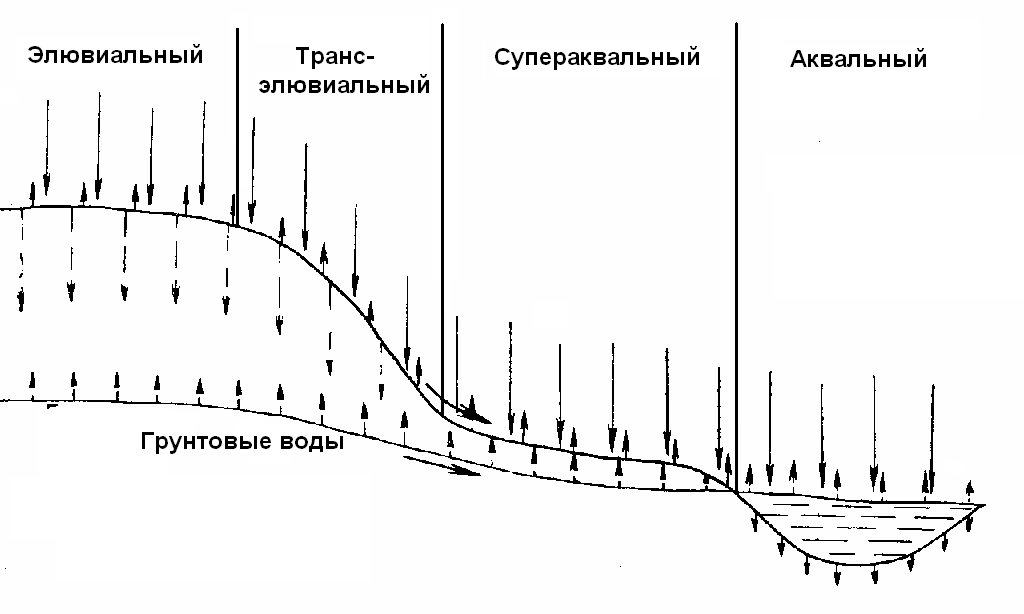

Типы элементарных ландшафтов по условиям миграции химических элементов.В основе учения о геохимических ландшафтах лежит понятие об элементарных ландшафтах – участках земной поверхности, характеризующихся единообразием условий гипергенной миграции химических элементов. По условиям миграции химических элементов Б.Б.Полынов выделил 3 основных формы элементарных ланшафтов: элювиальные, супераквальные (надводные) и субаквальные (подводные) (см. рис. ). А.И.Перельман предложил термин элювиальный заменить на автономный.

В зависимости от вида миграции химических элементов выделяют три основных ряда элементарных ландшафтов: абиогенные механическая и физико-химическая миграция), биогенные с ведущим значением биогенной миграции), культурные (преобладает социальная миграция).

Геохимический ландшафт– парагенетическая ассоциация сопряженных элементарных ландшафтов, связанных между собой миграцией химических элементов.

Рис. 18. Схема элементарных ландшафтов по Б.Б.Полынову ( ).

Элювиальные поверхности (ландшафты) – это поверхности плоских водоразделов, для которых характерно глубокое залегание грунтовых вод не оказывающих заметного влияния на почву и растительность. Вещество и энергия в этом случае поступают в ландшафт из атмосферы и через атмосферу, а с твердым или жидким боковым стоком поступления веществ не происходит, Для формирующихся здесь элювиальных почв характерно вмывание на некоторую глубину части растворимых веществ и образование в пределах почвы иллювиальных горизонтов (горизонтов вмывания). Б.Б.Полынов дает следующую сжатую характеристску элювиальным ландшафтам: элювиальные элементарные ландшафты характеризуются залеганием на водоразделах, независимостью процесса почвообразования от грунтовых вод, отсутствием притока материала путем жидкого или твердого бокового стока, наличием расхода материала путем стока и просачивания, составом растительности, приспособленной к борьбе с просачиванием и выносом минеральных элементов, формированием в профиле почв иллювиальных горизонтов, а в течение длительных геологических периодов, остаточных форм древней коры выветривания. Таким образом, для элювиальных ландшафтов, как и для любых других ландшафтов, характерны как аккумуляция и веществ (например из атмосферы), так и их вынос. А.И. Перельман предлагает термин элювиальный заменить на «автономный».

В отличие от автономных для субаквальных (подводных) ландшафтовхарактерен принос материала с жидким итвердым боковым стоком: речной или озерный ил растет снизу вверх и может быть не связан с подстилающей породой. В водоемы поступают все химические элементы и соединения, слагающие окружающие водораздельные пространства, но в первую очередь элементы более подвижные, накопление которых типично для субаквальных ландшафтов. Условия разложения остатков растений и животных в автономных и подводных ландшафтах различны, так же как различны получающиеся продукты ( гумус и сапропель).

К третьей категории элементарных ландшафтов относятся надводные (супераквальные) поверхности, отличающиеся близким залеганием грунтовых вод. Последние оказывают существенные влияния на ландшафт т.к с ними поступают различные вещества вымытые из коры выветривания и почв водоразделов. В супераквальных ландшафтах возможно значительное накопление химических элементов, главным образом, обладающих наибольшей миграционной способностью. Продукты выветривания из автономного ландшафта поступают с поверхностным и подземным стоком в пониженные элементы рельефа и оказывают существенное влияние на формирование подводных и надводных ландшафтов, поэтому подводные и надводные ландшафты могут быть названы подчиненными, т.к. их особенности в значительной степени зависят от ландшафтов водоразделов.. Автономия водоразделов понимается именно в смысле отсутствия поступления жидкого и твердого стока от надводных и подводных ландшафтов.

А.И.Перельман выделил 4 группыгеохимических ландшафтов в соответствии с особенностями биологического кругооборота воздушных мигрантов (C,O,H,N): 1)лесные, 2)луговые и степные, 3)тундровые, 4)примитивно-пустынные. В каждой из этих групп, в зависимости от вида растительности, объема ежегодно продуцируемой биомассы, ее состава и скорости разложения растительного опада, выделяются различныетипыландшафтов.

Деление геохимических ландшафтов на классыопределяется составом типоморфных элементов и ионов водной миграции (Ca,Mg,Na,Cl,S,HCO3 и др.).

По величине рН природные воды ландшафта разделяются на 4 класса: 1)сильнокислые с pH 8,5. В природных условиях в ландшафтах преобладающее значение имеют слабые кислоты (углекислота, органические кислоты)и сильные основания (Na,K,Ca,Mg). Поэтому наибольшее распространение имеют ландшафты, характеризуемые слабокислой реакцией среды (лесные и тундровые на равнинах), нейтральной реакцией (горно-лесные и горно-тундровые), нейтральной и щелочной реакцией (степные и пустынные). Сильнокислые воды обнаруживаются лишь в локальных участках, например в зонах окисления сульфидных месторождений или в связи с вулканической деятельностью.

Окислительные условия в ландшафтах определяются господством кислородной обстановки, связанной со свободным кислородом атмосферы и процессом фотосинтеза. Восстановительная обстановка возникает в условиях обилия разлагающихся органических остатков, главным образом растительного опада и под действием микроорганизмов. Различают восстановительную бессероводородную обстановку (глеевую) и восстановительную сероводородную.

Показателем смены окислительно-восстановительных условий является изменение окраски пород: красные и бурые тона, обязанные соединениям трехвалентного железа характеризует окислительную обстановку. Серо-зеленые и сизые тона свойственны соединениям двухвалентного железа, характеризуя восстановительную обстановку.

Биологический круговорот атомов. Миграция химических элементов в ландашфте определяется двумя противоположными и взаимосвязанными процессами: 1) образованием живого вещества из элементов окружающей среды; 2)разложением органических веществ. В совокупности указанные процессы образуют биологический круговорот атомов (БИК).

В ландшафтах преобладают те же элементы. что и в литосфере, но в них большую роль играют C,H2,N,Cl, поступающие главным образом из атмосферы и гидросферы. В участках медных, цинковых и свинцовых месторожденийCu,Zn,Pbмогут быть главными элементами. В минералах редкие катионы обычно связываются с распространенными анионами, а редкие анионы – с распространенными катионами. Поэтому в ландшафтах известны сульфаты. Карбонаты, фосфаты редких металлов и селенаты, ванадаты, арсенаты распространенных катионов (CaSeO4,NaSeO4 и др.).

Типоморфные химические элементы.Химические элементы, определяющие существенные и характерные особенности данного ландшафта, именуютсятипоморфными. К ним относятсяCa,H,Fe,S,Cl. Соответственно говорят о кальциевых, кислых и др. ландшафтах.

Ряды геохимических ландшафтов.В зависимости от вида миграции химических элементов выделяют три основных ряда элементарных и геохимических ландшафтов:

1.Абиогенные ландшафты, для которых характерна только механическая и физико-химическая миграция.

2.Биогенные ландшафты с ведущим значением биогенной миграции и подчиненным ролью физико-химической и механической.

3.Культурные ландшафты, своеобразие которых определяется преобладанием техногенной миграции.

Геохимическая формула ландшафта. Геохимическая формула автономного ландшафта имеет следующий вид (для примера взята формула кислых влажных тропиков:

Здесь перед дробью вписывается типоморфный элемент ландшафта, в числителе – элементы дефицитные в ландшафте. Они перечисляются соответственно возрастанию их кларков концентраций. В знаменателе указываются избыточные элементы.

Источник статьи: http://studfile.net/preview/4582753/page:23/

Экология почв 2 / Интернет / зАДАЧКИ ПО ГЕОХИМИИ

Омский государственный университет Химический факультет

Кафедра неорганической химии

Дополнительная обучающая программа «Прикладная экология»

Методические материалы и рабочая программа по курсу ГЕОХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ для студентов химического факультета

Учебная программа «Геохимия окружающей среды» составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 013400 – Природопользование и специальности – 013600 – Геоэкология.

В водной части рассматриваются цель курса, задачи, методология геохимии, значение геохимических исследований для народного хозяйства, здравоохранения, охраны окружающей среды.

Рассматриваются химический состав биогенной и абиогенной составляющих биосферы, процессы протекающие в биосферы, виды миграции химических элементов, методы изучения геохимии ландшафта, поведение загрязняющих веществ в окружающей среде и последствия загрязнения природы, мониторинг окружающей среды.

Ключевые слова : геохимия, биогеохимические циклы, распределение элементов в биосфере, миграция элементов, ландшафт, типоморфные элементы, геохимические исследования, мониторинг, химическое загрязнение окружающей среды.

Геохимия – наука, изучающая химический состав Земли, распространенность в ней химических элементов и их стабильных изотопов, закономерности распределения химических элементов в различных геосферах, законы поведения, сочетания, и миграции (концентрирования и рассеяния) элементов в природных процессах. Понимание закономерностей протекания природных геохимических процессов дает базовую информацию, необходимую для понимания химических процессов, протекающих в

окружающей природной среде при ее загрязнении химическими веществами и разработки мер для предотвращения последствий вмешательства человека в природу.

Цель преподавания курса «Геохимия окружающей среды» — ознакомление студентов с теоретическими основами общей геохимии и геохимии ландшафта, геохимическими методами решения теоретических и прикладных задач геохимии.

Главная задача курса – ознакомить будущих специалистов химиков с основами геохимического изучения ландшафта, научить практическому использованию геохимических данных при решении проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, геохимическим мониторингом, здравоохранением, сельским хозяйством.

Содержание курса излагается в следующей логической последовательности. Излагается химический состав компонентов окружающей природной среды: литосферы, атмосферы, континентальной и морской воды, почвы и рассматриваются процессы протекающие в природной среде как эндогенные так и экзогенные. Рассматриваются биогеохимические циклы, определяющие круговорот веществ в природе, процессы миграции, приводящие к концентрированию и рассеянию химических элементов. Проводится классификация, описание наиболее существенных загрязнителей еды и рассматривается химическое поведение загрязнителей и их воздействие на природную среду.

Методические указания содержат: 1.рабочую программу;

2.списки основной и дополнительной литературы;

3. контрольные вопросы;

5.расчетные задачи и примеры их выполнения.

6.вопросы к экзамену.

Методическое издание обсуждено на заседании кафедры неорганической химии

_________________Борбат В.Ф. «____»____________2005 г.

Методическое издание одобрено методической комиссией Химического факультета

__________________Плакатина О.С. «______»___________2005 г.

Рабочая программа курса

ГЕОХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Геохимия окружающей среды

1. Геохимия – фундаментальная наука о Земле. Методология геохимии. Связь геохимии с другими науками. Геосферы Земли. Химический состав литосферы. Кларки. Основные и рассеянные химические элементы литосферы. Формы нахождения химических элементов в

литосфере. Минералы. Особенности распределения основных и рассеянных элементов. Кларки концентраций, геохимические аномалии,

геохимические провинции. Геохимическая классификация элементов.

2. Гидросфера, ее составные части. Воды Мирового океана, поверхностные воды, подземные воды, связанная вода, поровые воды. Химический состав морей и океанов, континентальных вод. Ионный потенциал как показатель растворимости химического элемента в воде. Процессы, протекающие в воде рек, дельтах, в воде морей и океанов. Геохимическая классификация вод в зависимости от значений рН, Eh. Круговорот воды в природе…………………………………………. …..2 часа

3. Атмосфера. Строение атмосферы. Химический состав атмосферы. Постоянные и переменные вещества в атмосфере. Растворенные газы, газы в земной коре. Аэрозоли, природные и антропогенные источники образования аэрозолей, процессы протекающие в атмосфере. Смог лондонского типа и фотосмог

4. Живое вещество. Биосфера. Закон биологического круговорота. Химический состав живого вещества. Химический состав золы. Участие металлов в процессах жизнедеятельности организмов. Коэффициент биологического поглощения.

Почвы. Химический состав почв. Механизм образования почвы. Деятельность микроорганизмов в почве. Гумус и его химический состав. Минеральная часть почвы. Формы нахождения металлов в почве. Типы почв. Профиль почв: элювиальный слой, иллювиальный слой, материнская порода. Процессы, происходящие в почве. Понятие и биогеохимическом круговороте…………………………………………………………. ………2 часа

5. Геохимические процессы. Эндогенные процессы. Минералообразование при магматических процессах. Пегматитовые минералы, гидротермальные минералы. Экзогенные процессы. Образование осадочных пород, коры выветривания при гипергенезе. Зональность коры выветривания. Водоносные пласты. Метаморфические процессы. Метаморфические минералы. Глобальные геохимические циклы…………………………………………………………………………2 часа

6. Миграция химических элементов. Факторы миграции: внутренние и внешние. Виды миграции: механическая, физико-химическая, биогенная, техногенная. Механическая миграция. Денудация и ее характеристики.

Физико-химическая миграция. Пути миграции. Окислительновосстановительные условия миграции. Кислотнощелочные условия миграции. Типоморфные элементы. Коллоидная миграция. Ионный обмен. Характеристики интенсивности водной миграции. Ионный сток. Ряды миграции химических элементов. Кислотно-щелочные, окислительновосстановительные, сорбционные, механические барьеры миграции. Биогенная миграция. Показатели биогенной миграции. Дефицитные и избыточные элементы. Биогенное минералообразование. Биогенная аккумуляция химических элементов. Биологическая роль химических элементов. Интенсивность биологического поглощения химических элементов, коэффициент биологического поглощения. Барьерное и безбарьерное поглощенияе.

Техногенная миграция. Техногенез. Технофильность элементов. Техногенные потоки вещества в биогеоценозе. Виды техногенной миграции. Техногенные почвы, илы, коры выветривания, эвтофикация водоемов.

7. Геохимические ландшафты. Элементарный ландшафт. Автономные ландшафты, сопряженные ландшафты. Геохимическое сопряжение.

Структура ландшафтов. Основные типы ландшафтов и их геохимические формулы. Геохимия природных, антропогенных и техногенных ландшафтов. Биогеоценоз. Картирование ландшафтов как метод геохимического исследования состояния природной среды……………………………….……………………………………. …2 часа

8. Мониторинг окружающей среды. Основные задачи мониторинга. Глобальный, региональный, импактный мониторинг. Организация базового мониторинга. Химические и физико-химические методы в мониторинге окружающей среды. Биомониторинг. Биоиндикация, биоиндикаторы. Почвенный мониторинг, определение показателей: потеря гумуса, кислотноосновные свойства, засоление почвы, осолонцевание почвы, угнетение почвенной биоты, определение подвижных форм металлов в почве, фитотоксичность, загрязнение нефтепродуктами и тяжелыми металлами…………………………………………………………………..2 часа

9. Биологическая роль химических элементов. Деление химических элементов на витафилы, витафобы, толеранты. Влияние химических элементов на живые организмы, проявление токсического действия на живые организмы. Норма порогового содержания. Оценка токсичности химических элементов. Понятие о фитотоксичности. Задачи экотоксикологи. Общие экологические последствия промышленного загрязнения биогеоценозов.……………………………………………………………….2 часа

10. Основные виды химических загрязняющих веществ. Соединения серы, азота, фосфора. Формы нахождения в природе, формы нахождения в основных выбросах. Химические реакции в природнойсреде и превращения соединений серы азота,фосфора. Галогены. Природные и техногенные источние поступления галогенов в окружающую среду и их превращения. Озон. Причины возникновения озоновых дыр. Фреоныодно из веществ,

вызывающих появление озоновых дыр. Оксиды углерода и углеводороды. Селен. Пути уменьшения содержания селена в почве. Радиационные отходы. Тяжелые металлы. Ароматические соединения. Нефть, нефтепродукты, их комплексное загрязняющее действие на природную среду. Фенол. Детергенты и пестициды. Влияние химических загрязняющих веществ на биосферу. Устойчивость природных систем. Основные источники загрязнения окружающей среды. Задачи по защите окружающей природной среды от загрязнения химическими веществами. Состояние окружающей среды г.Омска …………………………………………….……………….4 часа

11. Экогеохимические методы исследования. Методология геохимического исследования ландшафтов. Геохимическое районирование и картирование. Виды геохимических карт: гидрогеохимические, биогеохимические, ландшафтно-геохимические и т.д.

Выявление аномалий. Оценка экологического состояния среды обитания регионов. Выявление источников загрязнения, их классификация по типам нарушения и загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы. Метод составления материального баланса в оценке загрязнения окружающей среды и эффективности мер по защите окружающей среды…………………………………………………………………………2 часа.

1.Сауков А.А. Геохимия.- М.: Высш. Шк. – 1975.- 250с. 2.Добровольский В.В. Основы биогеохимии.- М.: Академия.- 2003.-357 с. 3.Алексеенко В.А. Экологическая геохимия.- М.: Логос.- 2000.-627 с.

4.Перельман А.И. Геохимия.- М.: Высш.шк.-1989.-528 с.

5. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. – М.: Астерея –2000.-

6. Петров К.М. Общая экология. – СПб.: 1998.- 352 с.

1.Вернадский В.Н. Очерки геохимии // Избр.соч.: В 5 т.-М.:Изд-во АН

СССР,1954,-Т.1-С.7-391 2.Корж В.Д. Геохимия элементного состава гидросферы.-М.: Недра, 1991.- 243 с.

3.Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов.- М.:

Высш. шк., 1988.-328 с.

4.Лейн А.Ю., Иванов М.В. Глобальные биогеохимические циклы элементов и влияние на них деятельности человека. // Геохимия.-1988.-№ 2.-С.280-291. 5.Добровольский В.В. Глобальные циклы миграции тяжелых металлов. — М.:

Наука, 1991.- С.86-96.

6.Краткий справочник по геохимии.- М. Высшая школа,-1977.-346 с. 7.Алексеенко В.А. Геохимия ландшафта и окружающая среда.-

8.Беус А.А. Геохимия литосферы.- М.: Высшая школа,- 1981.-214 с.

1.Каковы принципиальные различия главных и рассеянных элементов в земной коре.

2.Перечислите распространенные формы нахождения элементов в земной коре.

3.Дайте определения геохимических параметров «кларк» и «кларк концентрации».

4.Дайте определения понятий «геохимический фон», «геохимическая провинция», «геохимическая аномалия».

1. Как изменялся состав Мирового океана под влиянием биогеохимической деятельности на протяжении геологической истории.

2. Какие биогеохимические факторы влияют на состав речных вод.

3. Перечислите главные формы нахождения химических элементов в речных водах.

4. Каково соотношение масс элементов, находящихся в растворимой форме и в составе взвесей в речных водах.

1.Каково происхождение первичной газовой оболочки Земли и какой химический состав она могла иметь.

2. Каковы геохимические факторы, влияющие на «парниковый эффект».

3. Охарактеризуйте глобальные газовые функции микроорганизмов.

4. В какой форме находится большая часть органического углерода, фиксированного в фотосинтезе за всю геологическую историю.

1. Какие существуют виды расчета химического состава живых организмов. Укажите преимущества и недостатки каждого вида.

2. Дайте определение понятию «микроэлементы», рассмотрите их биологическое значение.

3. Что представляет собой биогеохимический метод поиска месторождений руд.

4. Какую роль выполняет гумус по отношению к рассеянным металлам.

источники поступления масс химических элементов,

Источник статьи: http://studfile.net/preview/3142387/