Южные террасы Воронцовского дворца в Алупке

Прогуляться по Южным террасам Воронцовского дворца мне посчастливилось в сентябре прошлого года. Спустился по канатке с Ай-Петри в Мисхор и пешочком, не торопясь добрался до алупкинского парка и дворца. На террасы отдельный платный вход, который легко найти, обходя дворец со стороны моря.

Фото 1. Знаменитые львы Воронцовского дворца.

Фото 2. Скульптура льва у Воронцовского дворца.

Архитектор Эдвард Блор, проектируя дворец, поддался влиянию модных в его время рыцарских романов и волшебных арабских сказок.

Фото 3. Фонтан из «Тысячи и одной ночи».

Пальмы подчёркивают арабский колорит.

Фото 4. И пальма оттуда, из «Тысячи и одной . «.

Фото 5. У пальмы «шерстяной» ствол и жёлтые гроздья соцветий.

Фото 6. Классический вид с террас на море с прогулочным катером.

Источник статьи: http://www.iloveua.org/article/126

Южная терраса воронцовского дворца

Придворцовая южная часть Воронцовского парка выдержана в стиле регулярных парков Италии с естественным каскадным спуском к морю разделенным на несколько сменяющихся террас. Южная, или первая, терраса считается самой красивой и живописной.

Вход в Воронцовский дворец охраняют вековые пирамидальные тисы ягодные, контрастирующие на фоне прекрасных роз и ярких глициний оплетающих балконы и стены дворца.

У входа на южные террасы рядом с библиотекой высажено большое количество роз, а над ними огромные цветы вьющейся текомы.

Расположенный напротив зимнего сада фонтан из цветов образован из удивительного растения буссенгальция. Рядом пышные кусты индийской сирении растут под окнами столового корпуса.

Подпорные стены южных террас сложены из того же камня что и дворец – диорита.

Украшают их мраморные вазы.

Справа и лева от центрального прохода к Альгамбре, посреди цветущих клумб, стоят два каскадных фонтана из белого мрамора.

Вода этих фонтанов, стекает в две чаши, и переливающимися каскадами падает в водоем внизу. Вокруг фонтанов в теплое время всегда цветут цветы, окаймленный подстриженным сантолином и буксусом, между которыми поставлены беломраморные скамьи.

С южных терраса во дворец идет широкая лестница сложенная из диорита, по бокам которой стоят знаменитые скульптуры львов выполненные в мастерской итальянского скульптора Бонанни. Львы стали самой узнаваемой визитной карточкой дворца.

Самый нижний из них — «спящий лев» в оковах крепкого сна. За спящим расположена пара «пробуждающихся» от сна львов, а у самого входа во стоят «бодрствующие» львы охраняющие дворец и его хозяев.

На фоне повсеместно окружающей зелени очень хорошо выделяются не только львы, но и мраморные фонтаны, множество ваз и скамеек из того же материала.

Южный фасад дворца, «львиная» терраса и придворный парк с панорамами в бескрайнее море, цветущими клумбами, вековыми деревьями, мраморными фонтанами и вазами производят грандиозное впечатление. Это самое красивое место во всем парке. Этим видом не раз восхищались выдающиеся деятели культуры. Известные артисты, в том числе Шаляпин и Рахманинов давали здесь концерты. Выпускники Алупкинских школ проводят здесь торжественные церемонии вручения аттестатов об окончании школы. Некоторым влюбленным парам даже посчастливилось здесь расписаться.

С главной террасы у розария можно спуститься к библиотечному корпусу.

Нижняя площадка библиотечного корпуса, к которой ведет лестница с перголой, увитой розами, представляет собой трельяж, переплетенный виноградными лозами. Направо, в глубине трельяжа, опорную стену украшает мраморный фонтан с двумя амурами, изображенными на фоне фантастического пейзажа.

Нижняя площадка библиотечного корпуса изолирована от остального парка, поэтому следует снова подняться по лесенке ко второму этажу корпуса и от него по аллее, идущей полукругом вдоль опорной стены с беломраморными вазами, подойти к «львиной террасе».

Отсюда хорошо видна величественная гора Ай-Петри с короной из зубцов, южный фасад дворца, терраса, а внизу — зеленые массивы нижнего парка и безбрежные просторы моря.

Источник статьи: http://alypka.info/yuzhnye-terrasy

Загадочный Воронцовский дворец в Алупке

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, также известный как Воронцовский дворец, был построен в период 1828-1848 гг. по проекту английского архитектора Эдварда Блора как крымская резиденция графа Михаила Семеновича Воронцова. При его создании использовался местный ландшафт, а главная черта дворца — это смесь нескольких диаметрально противоположных архитектурных стилей.

Вход на территорию дворца больше напоминает замок европейского средневековья.

Дворец выстроен из особо твердого камня долерита, природные запасы которого находились на месте будущего сооружения. Это застывшая магма, который раньше назывался диабаз. Для долерита характерны высокая твёрдость 6-7 единиц по шкале Мооса . Это значит, что данный материал настолько тверд, что используется для мощения дорог, а поддается обработке только алмазом.

Еще удивительнее это звучит, когда узнаешь, что строили дворец оброчные крепостные из Владимирской и Московской губерний, работая вручную самыми примитивными инструментами.

Этот узкий коридор между двух похожих на крепостные стены называется Шуваловский проезд. Графы Шуваловы приходились родственниками Воронцовых. И где-то здесь располагались апартаменты Софьи — дочери Михаила Семеновича.

Через проезд попадаем во внутренний двор. Здесь применена фактурная обработка стен «рваным» камнем. Музейные экспозиции мы не осматривали, ограничившись наружным осмотром.

Северный фасад дворца. Тут уже видны черты не средневековой крепости, а загородного английского дворца 16 века, для которого типичны большие оконные проемы и высокие дымовые трубы.

Западная же часть дворца выполнена в неоготическом стиле.

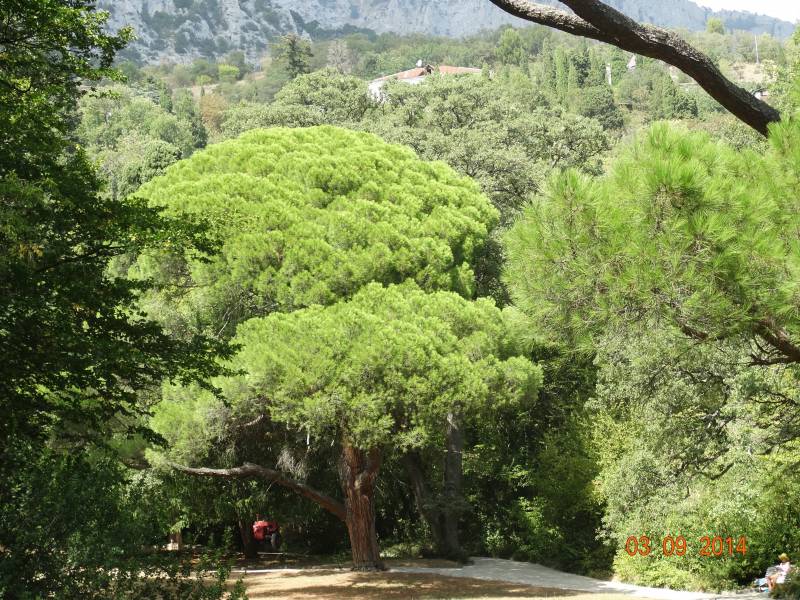

При Воронцовском дворце находится парк, заложенный около 200 лет назад, который насчитывает более 200 видов деревьев и кустарников из различных стран мира. Для его создания был специально приглашен известный немецкий садовод-архитектор Карл Кебах.

На особо интересных и редких экземплярах установлены таблички с названием, родиной и примерным возрастом. Например, это платан восточный с западного средиземноморья возрастом 190 лет.

Парковый ансамбль состоит из верхнего и нижнего парков. Верхний парк представляет собой массивы природного диабаза, его еще называют «алупкинский хаос». Через все эти камни и растения гармонично проложены тропинки.

Через парк подходим к восточному фасаду.

Далее по дорожке, которая украшена мраморными вазами, двигаемся в сторону южного фасада. Вход на его территорию стоит отдельной оплаты, это единственное, за что мы заплатили на этой прогулке.

На южной террасе к фасаду ведет широченная лестница из того же диорита, по бокам которой стоят скульптуры львов, выполненные в мастерской итальянского скульптора Бонанни. Сам южный фасад выполнен в арабском стиле и с восточной пышностью. Это самое красивое место дворца.

Подковообразная арка, двухъярусный свод, резьба по гипсу в нише, где переплетаются рисунок тюдоровского цветка и мотив лотоса. На фреске ниши шестикратно повторенная надпись с изречением из Корана: «И нет бога, кроме Аллаха».

Дворец расположен прямо у подножия горы Ай-Петри, на неё мы также поднимемся, но немного позже.

А какой вид открывается на море от южного фасада.

Местность в районе Алупки богата водой, что позволило создать в Воронцовском парке более десятка разнообразных фонтанов. Большинство из них спроектировано В. Гунтом.

Нижний парк тоже разнообразен и начинается пологим рельефом. Он окаймляет Воронцовский дворец и оформлен в классическом парковом стиле.

А справа находится большой розарий.

Воронцовский дворец после революции был национализирован, оставшееся имущество дополнено коллекциями из других южнобережных дворцов, и в 1921 году здесь был открыт историко-бытовой музей.

В годы Отечественной войны Крым был оккупирован немецкими фашистами. При отступлении немцы хотели взорвать дворец, но взрыв осуществить не удалось, этому помешали музейные работники.

В феврале 1945 года, в период Крымской конференции, Алупкинский дворец был предоставлен английской делегации во главе с У. Черчиллем, который даже хотел купить его.

С 1945 по 1955 здесь была госдача, именуемая в документах «спец.объект №3».

Как музей дворец был вновь открыт для посетителей уже в 1956 году.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/bepowerback/zagadochnyi-voroncovskii-dvorec-v-alupke-5beadd1cec756c00aaef06d8

Воронцовский замок-дворец: с любовью и восхищением…

Есть замки, похожие на дворцы, и дворцы – похожие на замки. Но есть дворец, который с одной стороны точно замок, а вот с другой – точно дворец, но подобная эклектика его почему-то не портит. Речь идет о знаменитом Воронцовском дворце…

Вот он – Воронцовский замок-дворец. С северной стороны это замок…

Ну, а теперь давайте вспомним, что, наверное, каждый человек, проживающий на территории России, хотя бы раз в жизни да побывал… в Крыму. И почти каждый и тогда, и сейчас страстно желает посетить маленькую Алупку, а в ней знаменитый Воронцовский дворец. Отдыхающих не останавливают ни цены на экскурсии, ни время, которое придется потратить на знакомство с этим уникальным дворцовым комплексом. Дворец манит и притягивает к себе неповторимостью, каким-то особым духом давно ушедшей эпохи, а еще причудливым сочетанием в архитектуре двух таких разных стилей: строгого «замкового» британского и затейливого мавританского. Но, обо всем по порядку…

История замка-дворца началась в 1783 году, когда полуостров Крым высочайшим манифестом императрицы Екатерины II был присоединен к России.

Засушливую в большинстве своем территорию древней Тавриды жители полуострова стали засаживать деревьями и кустарниками. А в это время русским дворянам, желающим построить имения в Крыму, стали активно предлагать земли. Одним из первых, кто приобрел себе изрядный кусок земли, был Ф. Ревелиоти, командир Балаклавского греческого батальона. Радость покупки вскоре сменилась разочарованием: чтобы на этой земле что-то выросло, требовалось немало финансовых вложений. Нехватка воды на полуострове и жаркий климат не позволяли вырастить на этой земле что-то стоящее. Поэтому для воплощения планов требовались очень большие деньги. И тут выпал счастливый случай: в 1823 г. генерал-губернатор М.С. Воронцов просит Ф. Ревелиоти уступить ему этот участок земли. Ревелиоти не стал долго раздумывать, назначил цену, и сделка состоялась, к взаимному удовольствию обеих сторон.

Генерал-губернатору так пришлось по душе это место, что он решает как можно скорее приступить к строительству летней резиденции. Зимняя, где он работал, размещалась в Одессе. Поначалу Воронцов хотел построить Алупкинский дворец по образцу одесского. Но судьба распорядилась иначе.

В 1827 году граф Воронцов отправляется в поездку в далекую Британию. Там прошли его детство и юность. Там остался его отец, которого и собирался навестить любящий его сын. После посещения Британии планы его сиятельства относительно стиля, в котором собирались возводить дворец, изменились в корне.

А вот это Южный фасад – Индия не иначе…

Первыми архитекторами дворца были итальянец Франческо Боффо, построивший первый дворец Воронцова в Одессе, и англичанин, любитель неоклассицизма и инженер Томас Харрисон. После кончины Харрисона граф вдруг решает остановить строительство и изменить стиль дворца. Нашли тогда и нового зодчего – знаменитого на всю Британию архитектора Эдуарда Блора, который и предложил возвести дворец в английском готическом стиле. Интересен факт, что Блор, никогда в жизни не посещавший Крымский полуостров и вообще не собиравшийся туда ехать, по привезенным из-за моря рисункам окрестностей Алупки смог набросать план строительства дворца с учетом особенностей места, где планировалось его строительство.

Дворцовый ансамбль, по велению графа Воронцова и желанию архитектора, должен был органично вписаться в потрясающий прибрежный пейзаж Алупки и «оттенить» красоту этой местности, но никак не входить в диссонанс с ней. На том и порешили…

Начало строительства графских «апартаментов» началось с поиска материала для фундамента. Его искали долго. Наконец нашли то, что искали: это был диабаз (или долерит): представлявший из себя серо-зеленый минерал, который добывали в окрестностях Симферополя, обладавший необыкновенной прочностью. Долерит стали массово свозить к месту постройки дворца, работа закипела и через некоторое время сверхпрочный фундамент, способный выдержать любые нагрузки, был уже готов.

Государь-император Николай I, побывавший в 1837 году в Крыму и лично посетивший стройку дворца, отметил красоту и оригинальность сего сооружения.

Стоит отметить, что строили дворец его сиятельству графу Воронцову почти шестьдесят тысяч крепостных, а для земляных работ привлекли саперный батальон! Служивые трудились на южной стороне дворца, возводя террасы.

Внутренний двор. Готовое место для съемок кинофильма про средние века.

В 1851 году, когда дворец был окончательно построен, уложены последние террасы, установлены вазы, скульптуры и фонтаны, высажены кусты роз и олеандров, стало ясно, что получилось что-то необыкновенное, совместившее в себе два стиля, но при этом не потерявшее ни собственной индивидуальности, ни особенностей обоих архитектурных направлений.

С северной стороны дворца расположен закрытый парадный двор, войти в который можно, пройдя сквозь ворота, выполненные в стиле английской поздней готики. Дворец с этой стороны внешне очень похож на феодальный английский замок. Пушечные бойницы, расположенные на высоте второго этажа по обеим сторонам от ворот, придают его стенам суровый «оборонительный» вид. Справа от входных ворот находится башня, в стену которой вмонтированы часы. Удивительно, но эти дворцовые часы, кроме того, что придают законченный вид дворцовому ансамблю, еще до сих пор исправны и точны, «идут в ногу со временем», не убегая вперед и не отставая.

Южная же сторона, обращенная к морю, выполнена полностью в восточном стиле. В этом и вся неповторимость архитектуры дворца: стоит обойти его, и из аристократичного Запада ты мгновенно переносишься на чарующий своими изысками Восток. Витиеватые надписи, скульптуры, колонны, такие тонкие и изящные, придающие удивительную легкость и воздушность этой половине дворца, купола – все это создает ощущение бесконечного праздника.

Южный фасад и знаменитый рычащий лев.

Поражает воображение великолепная лестница, «Львиная терраса», с тремя парами мраморных львов. Потрясающее впечатление оставляют эти «постепенно настораживающиеся» звери: вначале «спящие», затем «сидящие» и, наконец, грозно «рычащие». Фигуры выполнены из белого каррарского мрамора, а изготовлены были в мастерской флорентийского мастера Боннани. Лестница приводит к центральному порталу, заканчивающимся высоким куполом. Под ним начертана надпись на арабском языке, которая повторяется шесть раз, и означает: «Нет победителя, кроме Аллаха!». Восточный колорит дворцу придают и башенки с куполами, очень похожими на купола минаретов, из-за чего все сооружение производит впечатление исключительной воздушности и легкости.

Да, действительно, сооружение получилось необыкновенным… С одной стороны, в нем можно снимать кинофильмы «про рыцарей», с другой – про похождения Синдбада-морехода и «Багдадского вора»!

Воронцовский дворец привлекал к себе внимание всегда: в довоенное время сюда уже толпами ходили посетители, а вот в конце Великой Отечественной войны дворцу выпала иная миссия…

Дело было в феврале 1945 года. Война шла к завершению. И тогда в Крыму, а точнее в Яте, должна была пройти встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции: СССР, Великобритании и США, «большой тройки», как их тогда называли. Участники конференции были размещены в трех дворцах. Английская делегация, возглавляемая У.Черчиллем, располагалась как раз в Воронцовском дворце. Немцы хотели его взорвать, но… не учли прочности диабаза. Как бы там ни было, именно там имела место одна забавная история, которая произошла, как говорят, во время прогулки премьер-министра по Воронцовскому парку вместе со Сталиным.

А вот это лев спящий. Тот самый…

Дело в том, что знаменитая лестница со скульптурами стерегущих львов уж очень приглянулась Черчиллю, особенно фигура спящего льва. Премьер отчего-то нашел в ней сходство с собой, и попросил Сталина продать льва за хорошие деньги. Сталин вначале наотрез отказался выполнять эту просьбу, но потом предложил Черчиллю «угадать загадку». В случае если ответ будет верным, то Сталин обещал просто подарить спящего льва. А вопрос был простой: «Какой палец на руке является главным?» Черчилль, считая ответ очевидным, не раздумывая, ответил: «Ну, конечно же, указательный». «Неправильно» – ответил Сталин и скрутил из пальцев фигуру, именуемую в народе кукишем. К счастью и по сей день, спящий лев, впрочем, как и все остальные, радует глаз многочисленных посетителей. А ведь мог и в Англии оказаться…

Неповторимость дворца заключается не только в его архитектуре, но и в парке, прилегающем к дворцу. Парк, по сути, стал великолепным продолжением всего дворцового сооружения и одновременно самостоятельным, уникальным местом, также притягивающим немалое количество туристов.

Зимний сад и мраморные скульптуры.

Заложен парк был в 1824 году, специально выписанным из Германии садовником Карлом Антоновичем Кебахом, в честь которого у входа в парк открыта памятная доска. Планировкой парка и высадкой растений Кебах занимался более четверти века. На разбивку парка он привлек огромное количество крепостных крестьян. Вся тяжелая работа была выполнена их руками: расчистка земли от камней и диких кустарников, выравнивание почвы, создание искусственных наслоений. Почву для растений везли на подводах в мешках, а затем растаскивали по всей территории будущего парка. Наслоения почвы, особенно для создания полян, порой доходили до восьми метров.

Воронцовский парк просто прекрасен! Гулять в нем одно удовольствие!

Было высажено несметное количество деревьев. Причем при посадке учитывались не только вид растения, но и внешние особенности: необычная форма кроны, цвет листьев и ствола. И в соответствии с особенностями растение высаживалось в том месте, где оно бы вписалось в естественное окружение. Саженцы, выписываемые немцем-садовником, везли со всех сторон света: были растения из Японии, Южной Америки, стран Средиземноморья. Здесь прекрасно прижились и индийская сирень, и японская софора, североамериканская сосна Монтесумы прекрасно соседствовала с чилийской араукарией и коралловым деревом. За каждым деревом, дабы оно хорошо прижилось и пустило корни, Кебах приказал установить особый уход: работники поддерживали определенную влажность почвы, хорошенько удобряли почву (даже поливали кровью убитых животных). Особо нежные теплолюбивые растения на зиму заботливо укрывали.

И по сей день в парке растет более двух сотен видов уникальных деревьев и кустарников. Некоторые экземпляры, высаженные еще любовной рукой садовода-ботаника, растут в парке до сих пор.

Кроме того, на территории парка были выкопаны три пруда: Верхний, Лебяжий и Форельный. В Лебяжьем действительно плавают лебеди, для них специально построен домик, где они и ночуют. Лебедей кормят, поэтому они никуда не улетают. Интересен такой факт. Для Лебяжьего Михаил Семенович выписал двадцать мешков коктебельских полудрагоценных камней: яшмы, сердолика, халцедонов, которые были высыпаны на дно и причудливо играли, преломляя солнечный свет. Далее за прудами расположены четыре поляны, которые совершенно не создают ощущения искусственности: Платановая, Солнечная, Контрастная с гигантским гималайским кедром и ягодным тисом и Каштановая.

Восхищаться этим чудом можно бесконечно. Труды Карла Антоновича, талантливого мастера, тонко чувствующего природную красоту, не прошли даром. Уникальнейшая «жемчужина» Крыма, этого «полуострова сокровищ», пожалуй, самая драгоценная из всех, которыми обладает древняя Таврида.

И пожелания от всей души напоследок: тем, кто не был – не пожалейте денег и времени, приезжайте и посмотрите на все это великолепие. А всем, кто был, я желаю возвращаться туда вновь и вновь, как к хорошему, доброму другу. Желаю каждый раз испытывать волнение перед встречей с прошлым, а гуляя по дорожкам паркам, вспомнить добрым словом трудолюбивого садовода-ботаника, бесконечно преданного своему делу и посвятившего всю жизнь своему детищу – Воронцовскому парку, Карлу Антоновичу Кебаху…

Источник статьи: http://topwar.ru/107979-voroncovskiy-zamok-dvorec-s-lyubovyu-i-voshischeniem.html