- Цветок и его функции. Строение цветка яблони

- Строение цветка яблони

- Строение цветка яблони

- Строение цветка яблони

- Строение цветка яблони

- Какой функцией наделен цветок

- Как устроен цветок яблони?

- Яблоко как символ здоровья и красоты

- Яблоня двудомное или однодомное; EcoPriroda

- Опыление двудомных растений

- Различия представителей разных полов одного вида

- Практическое применение знаний о двудомных растениях

- Инжир — особенное двудомное растение

- Интересные факты

- Саговник: описание и представители саговниковых растений

- Общая информация о растении

- Разновидности саговника

- Существующие подвиды

- Растения двудомные: особенности и различные факты

- Бесполое размножение у растений с примерами

- Значение для человека

- Что мы узнали?

- Описание и примеры однодомных растений и двудомных видов

- Виды растений

- Однодомные растения

- Двудомные растения

- Разделение растений по полу

- Опыление и эволюция

- Многодомные растения

- Однодомные и двудомные растения в быту

- Заключение

- Цветок и соцветия, плоды и семена

- теория по биологии �� ботаника

- Цветок

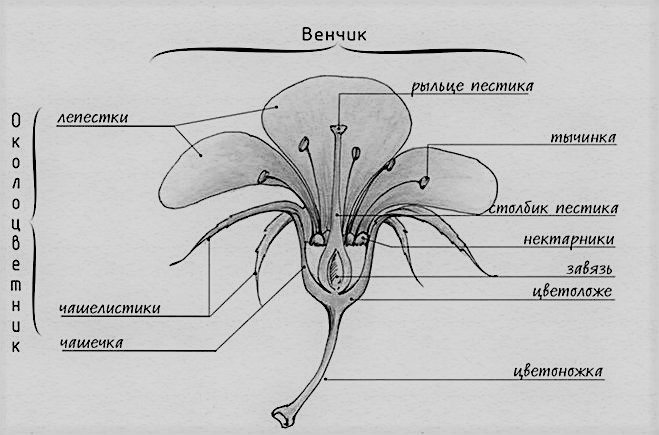

- Строение

- Формула цветка

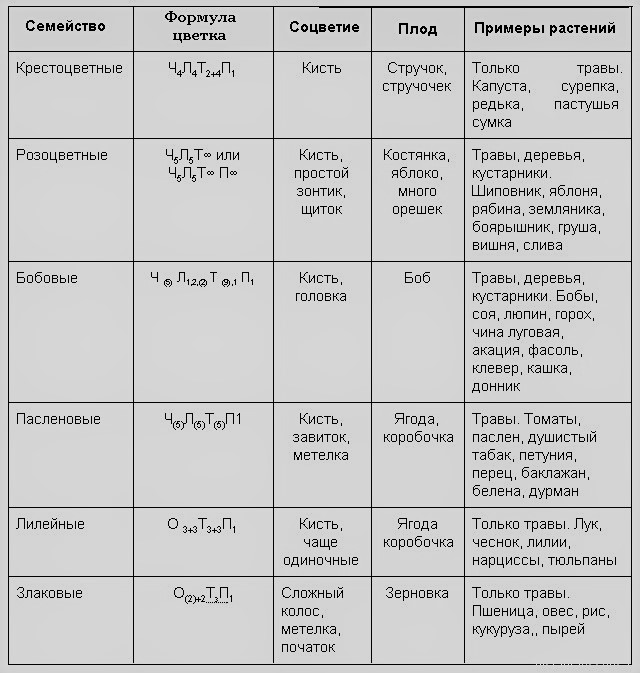

- Формулы цветков по семействам

- Виды цветков

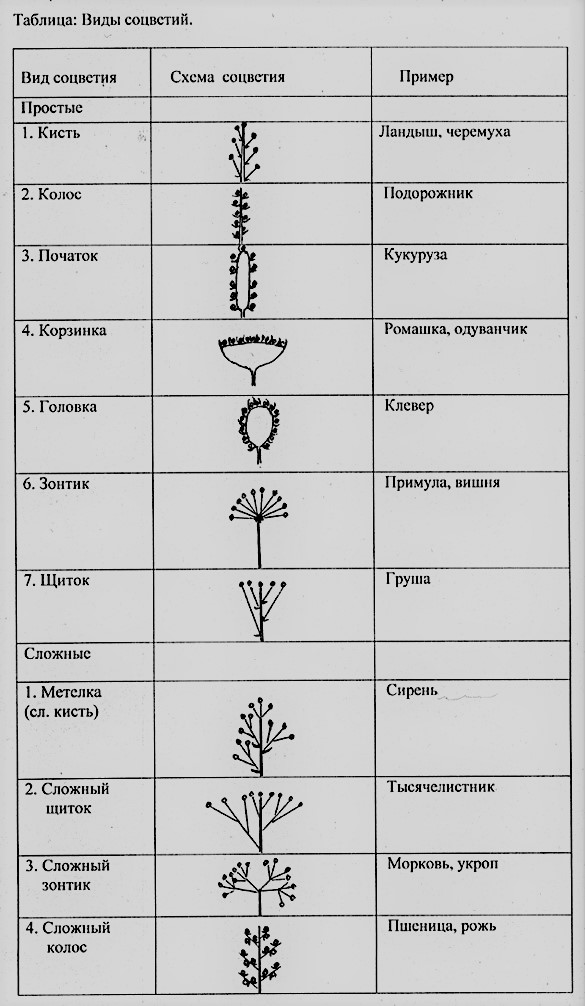

- Соцветия

- Классификация соцветий

- Простые соцветия

- Сложные соцветия

- Типы и способы опыления

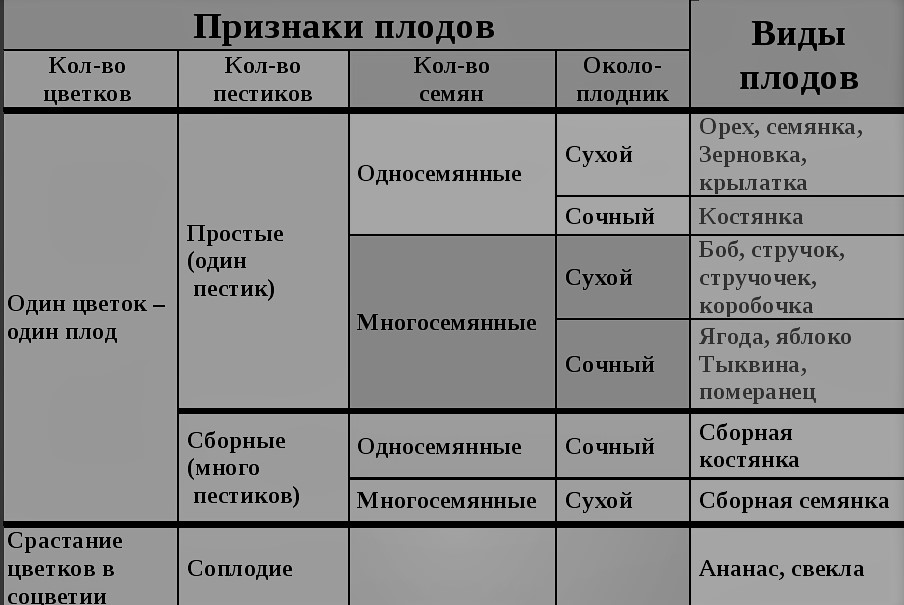

- Виды плодов

- Семена

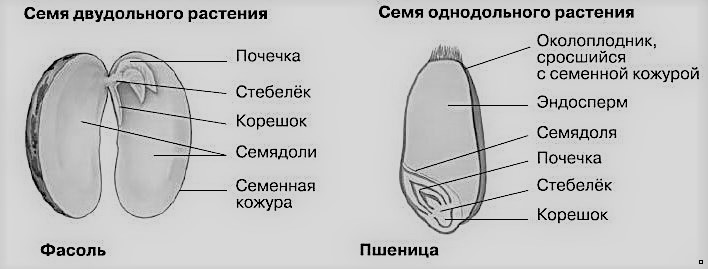

- Строение семян

- Распространение семян

Цветок и его функции. Строение цветка яблони

- Полная фотография

Строение цветка яблони

Строение цветка яблони

Строение цветка яблони

Строение цветка яблони

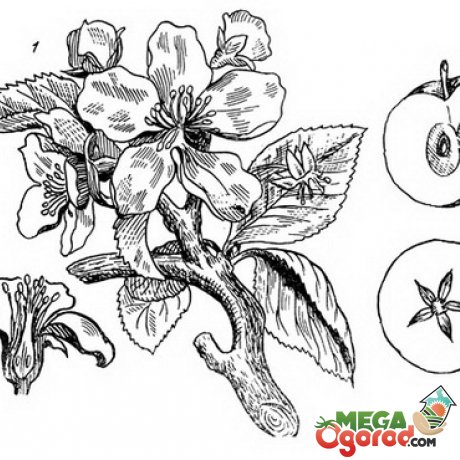

Мы с детства любим яблони за их красоту, наливные плоды и благоухание, которым наполняются сады во время цветения. Нежные цветы вызывают у нас чувство прекрасного, но растения создают их не только для красоты и любования. Главное назначение цветка заключается в выживании.

Какой функцией наделен цветок

Цветы выполняют важную репродуктивную функцию: благодаря им растения живут и размножаются. Своей формой, яркой окраской и ароматным запахом цветы привлекают многих птиц и насекомых, которые их опыляют. Например, колибри, пчел и бабочек соблазняет яркая расцветка – оранжевая, синяя, красная, фиолетовая и желтая. А в ночную пору, когда цветочные запахи усиливаются, цветы становятся приманкой для ночных насекомых-опылителей.

Форма цветка для насекомых и птиц тоже играет роль. Например, бабочки предпочитают цветки с большими плоскими лепестками, которые являются для них удобной посадочной площадкой. Трубчатые удлиненные цветы шалфея и жимолости привлекают колибри. Эти птицы имеют длинный клюв, и им они без проблем добывают нектар из глубины цветка.

Цветы, источающие тонкий приятный аромат не что иное, как видоизмененные побеги. Они специально созданы природой, чтобы размножать разные виды флоры и устанавливать жизненный цикл. После опыления насекомыми в цветочной завязи образуются семена. Они и становятся основой жизни новых растений.

Так и яблоневое дерево формирует маленький цветок, который со временем превращается в ароматный плод. Семя из яблока падает на землю и из него вырастает новое дерево. Вот такое таинственное превращение.

Цветок может быть крохотным и неприметным или ярким и большим, привлекающим насекомых и людей. Он может быть разной формы, иметь различное строение и окраску.

Как устроен цветок яблони?

По своей функциональности и структуре цветок является самым совершенным органом среди других частей растения. Он наиболее приспособлен к разным условиям обитания. При великом разнообразии видов растений, имеющих отличные по формам и структуре цветки, можно заметить сходство в их строении.

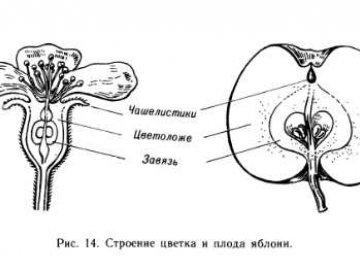

Основными частями цветка являются пестик и тычинки. Тычинка (мужской орган) образована пыльником и тычиночной нитью. Пестик (женский орган) содержит в себе рыльце, столбики и завязь. Внутри каждой завязи находится семяпочка, из которой при оплодотворении развивается семя, а из стенок завязи формируется плод.

Различают тычиночные — мужские и пестичные — женские цветки. Растения однодомные совмещают оба пола в едином цветке, а двудомные – только тычиночные или пестичные.

Рассмотрим цветок яблони. Она имеет обоеполый цвет, так как в строении цветка присутствуют и пестик и тычинки. Они располагаются внутри венчика (лепестков). Тычинки имеют пыльники, которые предназначены для созревания пыльцы. Пестик яблони образован пятью сросшимися у основания столбиками. В нижней части пестика находится завязь, а на каждом столбике – отдельное рыльце. После цветения в завязи развиваются семена.

Вокруг тычинок и пестика надежно располагается околоцветник с листочками двух видов. Из внутренних листочков формируется венчик, а из наружных — чашечка.

Цветки яблони имеют белый или бело-розовый цвет и собраны в соцветия-щитки.

Для удобства ученые-биологи дали свое обозначение каждой части цветка и свели в единую формулу. Зная обозначения можно для цветков разных растений составить, присущую только этому виду, формулу.

Яблоко как символ здоровья и красоты

Как культура яблоня зародилась 4000 лет назад и с тех пор она является символом всего светлого и радостного, олицетворяет прочность семейного очага. Яблоня тесно переплетается с нашей духовной жизнью, она овеяна древними легендами и воспета в устном народном творчестве великими поэтами.

Плоды яблони всегда ассоциируются с плодами из райского сада, одно из которых надкусила Ева и затем предложила его Адаму. Это стало началом сотворения мира. Яблоневый цветок символизирует продолжение рода человеческого и всего живого на земле.

С выращиванием яблонь связаны многие народные традиции. Например, в Германии существует обычай: когда рождается младенец — сажают яблоню. По тому, как она будет расти, развиваться и плодоносить определяется судьба малыша.

В заморских странах существует традиция поедания яблок в количестве 40 штук. Считается, что если на каждое яблоко подуть, а затем съесть одно за другим, сбудутся все задуманные желания.

В славянских селениях молодые девушки чтобы улучшить свою красу, с цветущей яблоньки обрывали листья и вплетали в венки. Обнимая яблоневое дерево, просили, чтобы оно поделилось с ними нежностью и красотой. Чтобы родить здорового и красивого малыша, беременная девушка подходила к цветущей яблоне и держалась за ветки.

Может, поэтому яблоня так распространена и каждое посаженное второе плодовое дерево – это яблонька. А еще говорят, если вырастить сто яблонек из семян одного и того же дерева, все они будут разные.

Источник статьи: http://megaogorod.com/atricle/716-cvetok-i-ego-funkcii-stroenie-cvetka-yabloni

Яблоня двудомное или однодомное; EcoPriroda

Растения, которые имеют представителей разных полов — мужского и женского — это двудомные растения. Примеры таких растений — крапива двудомная, тополь, тутовое дерево (шелковица), спаржа, шпинат, ива, конопля, фисташка, подокарпус и другие. Но это далеко не полный список.

И все растения двудомные имеют цветы, но у одних будут «мужские» цветы, а у других — «женские». Для таких представителей флоры характерно перекрестное опыление. Однодомные и двудомные растения отличаются тем, что первые имеют «мужские» и «женские» цветы на одном растении.

Опыление двудомных растений

Растения двудомные с точки зрения эволюционного развития считаются более совершенными. Они не способны к самоопылению, а это обстоятельство способствует укреплению вида.

Для некоторых фруктовых деревьев важно наличие представителей обоих полов. В процессе оплодотворения и производства семян и плодов пыльцу тычинковых мужских цветков принимают рыльца женских. Только в таком случае можно получить плоды. Но это не значит, что на каждое «женское» растение нужно иметь одно дерево противоположного пола.

Один представитель мужского рода будет служить для опыления целого ряда женских растений. Примерное количество варьируется в зависимости от вида растений. Например, для оплодотворения целой рощи финиковых пальм высаживают всего несколько деревьев-«самцов». Одного мужского дерева финиковой пальмы достаточно для опыления 40-50 пальм противоположного пола. Часто, чтобы гарантировать успешное опыление, на женские деревья прививают ветвь мужского дерева.

Различия представителей разных полов одного вида

Очень часто изначально сложно определить, к какому дому принадлежит растение. Но это перестает быть тайной, когда приходит время сбора первого урожая — плоды будут на женской особи. В то же время заметна разница строения мужского и женского цветка. Мужской имеет мало развитое или вообще не имеет рыльца, тогда как у женского цветка могут отсутствовать тычинки. Тычинки в женских цветках почти не производят пыльцу, тогда как тычинки мужских цветов обильно усеяны ею.

Практическое применение знаний о двудомных растениях

Для практических целей важно не только знание, какие растения двудомные, но и умение различать половую принадлежность особей одного вида. Например, если на участке есть тутовое дерево, которое не приносит плодов, то, вероятнее всего, это мужское дерево. И, чтобы наслаждаться вкусными и полезными ягодами, нужно посадить для него пару — женское дерево. Или хотя бы привить ветку женского дерева. И наоборот: женского дереву привить ветку мужского.

Растения двудомные, в частности, представители их мужской части, производят огромное количество пыльцы. Это обстоятельство имеет очень простое и логичное объяснение: женского дерева может не оказаться рядом, поэтому пыльцы должно быть много, чтобы она достигла цели. Мужские деревья производят больше пыльцы, частички ее очень легкие и имеют форму, позволяющую с легкостью «путешествовать» на воздушных потоках.

Инжир — особенное двудомное растение

Инжир, называемый еще смоковницей или фигой, — один из любопытнейших представителей двудомных. Он считается древнейшим культурным растением. Упоминание о смоковнице есть даже в Библии.

Фиговое дерево не отличается красивым цветением — цветки инжира мелкие и невзрачные. Но этот недостаток с лихвой компенсируется сочными и медовыми на вкус плодами. Правда, плодоносят только женские растения. Поэтому выращенное из семян дерево инжира может оказаться, как говорят в народе, пустоцветом, то есть мужским деревом. Но без него не будет плодов и на женских деревьях.

Опыление инжира — это весьма интересная тема для отдельного изучения. Дело в том, что фиговые цветки опыляются только при помощи осы-бластофаги. Бескрылый самец осы поджидает самку внутри мужского цветка. Оплодотворенная самка-бластофага собирает на свое тельце пыльцу мужского цветка, выбираясь из него наружу, и в поисках новых мужских соцветий переносит пыльцу на женские цветы.

Интересные факты

Ученые установили, что для здоровья человека, склонного к аллергии, двудомные растения несут большую опасность. Среди них чаще встречаются аллергенные растения. И те из них, которые заслужили славу самых сильных аллергенов, также являются двудомными. Но, выбирая растения для озеленения, можно не отказываться от двудомных растений, просто нужно отдавать предпочтение женским особям — они не производят такого количества пыльцы, как мужские, значит, меньше влияют на человека.

При определенных неблагоприятных условиях растения двудомные, например, конопля, могут превратиться в однодомные. При этом на одном растении будут представлены мужские и женские цветы.

В древние времена широко применялись знания о том, что такое двудомные растения. Примеры этого можно найти даже в истории военных противостояний. Например, войска во время набегов на чужие территории уничтожали мужские особи в финиковых рощах — это намного проще, чем полностью вырубить все насаждения, но гарантирует отсутствие урожая и нанесет значительный экономический ущерб государству.

Саговник: описание и представители саговниковых растений

Общая информация о растении

Иногда стробилы достигают гигантских размеров и напоминают еловые шишки.

При помощи ветра пыльца переносится с мужских видов на женские, после чего происходит оплодотворение. Проростки появляются очень медленно. Весь процесс может занять от 2 месяцев до 2 лет. Подвиды саговника можно встретить и на территории Азии или Австралии. Зачастую это невысокие древовидные растения, сильно напоминающие пальму.

Этот вид отличается от остальных формой листьев у основания. На ранних этапах развития нижние листы сильно скрученные, как у папоротника. Также у женского вида отсутствует шишка, вместо неё образуется воротничок из мегаспорофиллов.

Разновидности саговника

Учёные отмечают, что представители саговниковых приживаются хорошо, не сильно требовательны к внешней среде, поливу и почве. Стоит отметить самые популярные виды:

Саговник поникающий. Представляет собой крупное дерево высотой до 3 метров и диаметром в 1 метр. Родиной принято считать Японию, где его относят к экзотическим. Имеет вверху небольшое количество листьев, окрашенных в ярко-зелёный цвет с некоторым отливом.

- Саговник с необычными завитками. Родом из восточного полушария (Южная Индия, Филиппины, Малайзия, Фиджи, Тайвань, берега восточной Австралии). Декоративный экземпляр (8 метров), окаймлённый 2-метровыми крупными листами. Размножается не семенами, а путём вегетации или рассадки луковиц, образующихся в большом количестве на стеблях.

Существующие подвиды

Внешний вид замий не слишком выдающийся. Они приземистые, с вечно-зелёными блестящими листьями. Ствол низкий, клубневидный, он никогда не ветвится, опавшие листы образуют на нём глубокие рубцы. Молодые нераскрывшиеся побеги образуют улитку.

Разновидности замии:

«чешуйчатая», её родиной принято считать Мексику. Это низкое растение с толстым клубневидным стволом. Молодые листья имеют светло-зелёный оттенок, а те, что постарше тускнеют, приобретают оливковый цвет и покрываются волосками.

- с широкими листами. Относится к карликовому подвиду, достигает высоты до 10 см и лишь немного возвышается над землёй.

- миниатюрная, родом из Кубы. Достигает высоты не более 25 см, листья достигают длины, не более 50 см.

- флоридская, родом из Флориды. Очень часто растёт вдоль коралловых берегов. Похожа на замию чешуйчатую.

Растения двудомные: особенности и различные факты

Растения, которые имеют представителей разных полов — мужского и женского — это двудомные растения. Примеры таких растений — крапива двудомная, тополь, тутовое дерево (шелковица), спаржа, шпинат, ива, конопля, фисташка, подокарпус и другие. Но это далеко не полный список.

И все растения двудомные имеют цветы, но у одних будут «мужские» цветы, а у других — «женские». Для таких представителей флоры характерно перекрестное опыление. Однодомные и двудомные растения отличаются тем, что первые имеют «мужские» и «женские» цветы на одном растении.

Бесполое размножение у растений с примерами

Растениям, в зависимости от типа, характерно бесполое и половое размножение. Способ воспроизводства без слияния гамет называется бесполым размножением у растений.

Бесполым путём способны размножаться одноклеточные и многоклеточные растения. Многие цветковые растения облагают способностью размножаться половым (семенами) и бесполым (вегетативными органами) путём. Для бесполого размножения достаточно одной особи. Способы и примеры бесполого размножения у растений представлены в таблице.

Способ

Особенности

Пример

Характерно только для одноклеточных растений. В основу положен митоз – процесс непрямого деления, при котором дочерним клеткам достаётся одинаковое количество хромосом. Растения могут делиться на две и более части. Многократное деление под одной оболочкой называется шизогонией (хламидомонада)

Хлорелла, эвглена зелёная, плеврококк

Образование многочисленных спор в специальных органах – спорангиях. При созревании спорангий прорывается, и лёгкие споры рассеиваются на больших территориях. Спора – это клетка, окружённая защитной оболочкой

Многоклеточные водоросли, папоротники, хвощ, мхи

Происходит путём регенерации растений. Размножение вегетативными органами растений (побегами, корнями). При создании благоприятных условий у разных растений могут прорастать листья, стебли, части корней. Может происходить естественно, например, с помощью усиков, или искусственно при вмешательстве человека

Клубника, ива, черёмуха, многоклеточные водоросли

Рис. 1. Деление хламидомонады.

Двудомное растение элодея канадская размножается половым путём. Однако в Европу попали только женские особи. Несмотря на возможность образовывать семена, элодея успешно расселилась по водоёмам вегетативным путём. Птицы переносят части растений на лапках.

Рис. 2. Элодея канадская.

Значение для человека

С помощью вегетативного размножения выращивают культурные и декоративные растения. Такой метод значительно сокращает время прорастания и даёт гарантию выживаемости растения.

Человеком применяются следующие способы:

- черенкование – размножение участком стебля (смородина, виноград, рябина), листа (гиацинты, бегония, лилия) или корня (хрен, слива, роза);

- размножение клубнями (георгины, топинамбур, картофель);

- воспроизводство луковицами или клубнелуковицами (гладиолусы, тюльпаны, нарциссы);

- размножение корневищами (тысячелистник, пырей ползучий, иван-чай);

- прививки – сращивание частей растений (яблоня, вишня, груша);

- деление кустов – размножение частью выкопанного и поделённого куста (пион, флоксы, маргаритки);

- отводки – пригибание ветвей к земле, около почки делают надрез и присыпают землёй, а после прорастания корней отделяют от родительской особи (крыжовник, лещина, шелковица).

Рис. 3. Вегетативное размножение.

При вегетативном размножении образуется клон, т.е. генетически идентичное родителю растение. При делении и спорообразовании в результате индивидуального развития могут происходить мутации под действием окружающей среды, поэтому дочерние особи могут отличаться от родительских.

Что мы узнали?

Узнали о способах и особенностях бесполого размножения растений. Одноклеточные растения размножаются только делением. Примитивные многоклеточные растения (водоросли, папоротники) воспроизводятся спорообразованием. Многим покрытосеменным растениям присуще вегетативное размножение. Такой способ использует человек для получения сельскохозяйственных культур и декоративных растений.

Описание и примеры однодомных растений и двудомных видов

Я давно занимаюсь садоводством и знаю много тонкостей этого процесса. Сегодня я расскажу особенности однодомных и двудомных растений.

Виды растений

В мире невероятно много разных растений и все они делятся на три категории – многодомные, двудомные и однодомные. У них всех есть определенные отличия, причем не только в строении, но и в способе размножения. Речь сегодня пойдет о последних двух, особенностях их строения, примерах и многом другом.

Однодомные растения

Для начала хотелось бы рассмотреть однодомные растения. Традиционно растения имеют специальные органы размножения, в чем они очень сильно похожи на многих представителей животного мира, но за несколькими исключениями.

Процесс размножения у растений происходит немного иначе, а потому их строение обычно отличается. Однодомность характерна только для высших растений, ведь предусматривает наличие и мужских и женских органов на одном и том же растении. Благодаря этому растение не нуждается в самоопылении, ведь оно происходит перекрестным путем – опыляются и гермафродитные цветки, и разнополые в одних и тех же условиях.

Исследования Чарльза Дарвина являются весомым подтверждением этого принципа, ведь он еще говорил, что самоопыление является, по сути, необходимостью, к которой растения прибегают при недостатке возможности пользоваться перекрестным опылением.

Перекрестное опыление необходимо для того, чтоб потомство растения получило особые способности, свойства, которые были у обеих родительских растений. Примеры этого могут быть разными, но одним из наиболее простых и близких нам выступает простой арбуз, у которого на одном растении есть как мужские побеги, так и женские. Однодомные растения делятся на две категории:

Арбуз, как раз, является представителем однополых однодомных растений, поскольку каждый цветок обладает только одним полом – мужским или женским. В то же время к обоеполым растениям относятся лук, капуста и другие, более простые представители. В этом случае каждый цветок имеет и пестик, и тычинку, а такие растения находятся ниже в иерархии растительного мира.

Основным плюсом однодомных растений является то, что они могут развиваться и плодоносить независимо от внешних условий, то есть опыление происходит благодаря тому, что мужские и женские органы всегда есть на одном и том же растении.

Двудомные растения

Более традиционным для нас, и близким к животному миру, является принцип, по которому существуют двудомные растения. В этом случае устройство растения намного проще, ведь цветки на нем бывают исключительно либо женскими, либо мужскими.

Опыление при этом должно быть только перекрестным, то есть требующее дополнительного вмешательства, а потому практически невозможно без участия пчел, которые переносят пыльцу с мужских растений к женским.

Вот небольшой список представителей двудомных растений:

- Крапива;

- Ива;

- Тополь;

- Осина;

- Омела;

- Спаржа;

- Конопля;

- Щавель;

- Шпинат;

- Клубника (только некоторые ее виды).

Проблемой двудомных растений является не только то, что они не могут сами себя опылять, но и то, что только из половины представителей этого рода можно получить семена – они добываются только из тех растений, которые плодоносят.

Более полувека назад были проведены примерные подсчеты, по которым во всем мире было не больше 6% двудомных растений, а остальные относились к однодомным или многодомным.

Ничего удивительного в этой статистике нет, ведь большая часть не очень полезных для человека культур обладают возможностью самостоятельного опыления, а в остальной относительно небольшой процент входят очень много важных для нас культур.

Разделение растений по полу

В плане размножения растения довольно сильно похожи на животный мир, в котором обычно есть представители с мужскими органами и женскими, причем оба нужны для размножения.

В ботанике мужскими органами считаются тычинки, а женскими – пестики. Если быть точнее, то это касается цветков, ведь именно в них находятся эти органы. Но большая часть растений, как и некоторые редкие представители животного мира, адаптировались к непростым условиям размножения.

В результате этого растение может иметь не только мужские цветки, но и женские, и более того, один и тот же цветок иногда содержит оба органа для размножения.

Каждый из мужских цветков, в идеале, вырабатывает в определенный период времени пыльцу, которая нужна для опыления женского цветка. Пыльца находиться в специальных пыльниках, которые расположены непосредственно в цветке, в рыльце.

Процесс опыления играет очень важную роль, ведь от него зависит не только размножение, но и то, какой набор генов получит следующее поколение. Эта особенность используется ботаниками при выведении новых видов растений в пределах одного и того же семейства.

Именно поэтому селекционеры занимаются поиском наиболее подходящих для определенных условий растений. Например, если нужно вывести растение, которое хорошо покажет себя в условиях низких температур, для этого будут искать родителей, которые смогли приспособиться и выжить в суровых морозах.

Аналогичная ситуация обстоит и с другими природными условиями, вроде низкой или повышенной влажности, ну или же коротким, или долгим солнечным днем. Вместе с тем резкое изменение климата практически всегда негативно влияет на растение, ведь в природе этот процесс происходит более плавно.

Опыление и эволюция

Однодомные и многодомные растения сложнее поддаются селекции, ведь в этом случае нужно следить за тем, чтоб опыление производилось от нужных представителей. Обычно желательно оставлять только цветки одного пола, чтоб не происходило случайное опыление.

В природе процесс эволюции растения происходит постепенно, поколение из поколения, ровно, как и адаптация к новым условиям. Все потому, что семья пчел обычно занимается опылением в пределах небольшой территории, но это в идеале.

В природных условиях изменения генома растения в будущем поколении обычно зависят как раз от этого шага – дистанции, которую пчелы готовы пролететь ради опыления цветка.

Многодомные растения

Последними в списке идут многодомные растения. У однодомных растений строение довольно строго определено – обоеполые растения имеют гермафродитные цветки, в которых есть и мужские, и женские органы.

Однополые однодомные растения имеют отдельно мужские и женские цветки в пределах одного дома, но при это гермафродитные цветки не встречаются. Многодомные растения в этом плане объединяют все вышеназванное – на них могут быть цветки как однополые, так и гермафродитные, но сценарии могут быть разными.

В плане опыления у них обстоит ситуация аналогичная однодомным растениям – в идеале опыление будет перекрестным, но в случае затруднений они могут самоопыляться. Но и на этом не все.

У многодомности есть свои особенности, которые стоит рассмотреть. Сначала идут многодомные растения, у которых обоеполые и однополые цветки располагаются на одном и том же растении:

- Андомоноэция – в пределах одного растения встречаются обоеполые и мужские цветки (черемица);

- Гиномоноэция – в пределах одного растения встречаются обоеполые и мужские цветки (Гвоздика, Астра);

- Тримоноэция – в пределах одного растения встречаются все три типа цветков (Каштан).

Далее идет строгое разделение, при котором разные типы цветков находятся на разных растениях, при этом они не могут встречаться в пределах одного дома:

- Андродиэция – на одном растении находятся обоеполые цветки, а на другом мужские;

- Гинодиэция – на одном растении находятся обоеполые цветки, а на другом женские (незабудка);

- Трехдомность (триэция) – есть три типа растений: мужские, женские и обоеполые, причем все существуют.отдельно друг от друга (виноград, ясень)

Сама идея разделения растений по половому признаку принадлежит Карлу Линнею, который жил в 18 м веке. Однако не он является первым биологом, который начал работать в этом направлении – его работа основывалась на исследованиях Камерариуса, который жил веком ранее.

Однодомные и двудомные растения в быту

В быту приходиться обычно сталкиваться как с однодомными, так и с двудомными растениями, несмотря на то, что последних по статистике действительно малое количество во всем мире.

Однодомные растения встретить очень просто, ведь они буквально везде – сосна, дуб, береза, лещина, ель и многие другие деревья. Но и деревьями все не ограничивается, ведь большая часть полезных и пригодных в питании культур однодомные – множество видов тыквы, кукуруза, арбуз и многие другие.

Однако тыквенные культуры бывают и двудомными, как и некоторые деревья. К последним относятся ива, тополь, облепиха, осина. Еще к этим растениям относятся привычные всем щавель, коноплю, крапиву, но только двудомную.

Заключение

На самом деле, практически все растения, которые выращивает человек, обычно относятся либо к однодомным видам, либо к многодомным категориям. Но в последнем случае важную роль играет подвид.

- Однодомные и двудомные растения отличаются строением.

- Однодомные растения могут использовать два вида опыления.

- Двудомные растения могут опыляться только перекрестным путем.

- В мире двудомные растения встречаются редко, но многие их них окультурены.

- Двудомные растения имеют ряд неоспоримых недостатков.

Цветок и соцветия, плоды и семена

теория по биологии �� ботаника

Цветок

Цветок – сложная система органов полового размножения, которая представляет собой видоизмененный и укороченный побег.

Строение

Венчик часто окружён чашечкой, состоящей из чашелистиков. Чашечка также может быть раздельнолистной или сростнолистной. Чашечка и венчик вместе составляют околоцветник. У одних цветков чашечку и венчик легко различить (гвоздика, роза). Такой околоцветник называют двойным. У других растений все листочки околоцветника одинаковы (тюльпан, лилия). Здесь нет ни чашечки, ни венчика. Такой околоцветник называют простым.

Если самая заметная часть цветка получила название околоцветник, значит не она главная в цветке. Действительно, важнейшие части цветка расположены в его центре – это тычинки и пестики. Каждая тычинка состоит из пыльника и тычиночной нити. Важнейшая часть тычинки – пыльник, в нём развивается пыльца.

В пестике же выделяют три части: завязь, столбик и рыльце. У ряда растений в пестике отсутствует столбик (тюльпан). Самая главная часть пестика – завязь. Она содержит в себе семязачатки.

У многих растений пестик один, но тычинок всегда много от трёх (у злаков) до сотни (у шиповника). Тычинки могут быть разной длины.

Все вышеперечисленные части цветка располагаются на цветоложе – это осевая часть цветка – расширенная часть цветоножки, которая в свою очередь, является частью стебля. Встречаются цветки, у которых нет цветоножки. Такие цветки называют сидячими.

Формула цветка

Удобно строение цветка изображать в виде формулы, в которой используют такие сокращения:

- О – листочки околоцветника простого

- Ч – чашечка

- Л – лепестки

- Т – тычинки

- П – пестики

Число частей цветка обозначают цифрами (Л5 – пять лепестков). Если число частей цветка так велико, что не сосчитать, то ставят знак бесконечности — ∞.

Когда части цветка срастаются между собой, соответствующую цифру ставят в скобки: Л(5) – сростнолепестный венчик из пяти лепестков.

Интересно, что все части цветков располагаются обычно кругами. Бывает, что одноимённые части расположены в несколько кругов – тогда между ними ставят знак +. Например, Т5+5 – в цветке 10 тычинок расположены в два круга. Так, формула цветка сурепки Ч2+2Л4Т2+4П1 обозначает, что в цветке 4 чашелистика расположены в двух кругах, 4 лепестка, 6 тычинок, из которых 2 в одном кругу, а 4 – в другом и один пестик.

Формулы цветков по семействам

Ботаники обозначают строение цветка не только формулами, но и схемами (их иногда называют диаграммами цветка). Фигурная скобка внизу некоторых схем – это кроющий лист. Фигурными скобками обозначают также чашелистики. Простыми скобками – лепестки.

Виды цветков

У большинства растений цветки имеют и тычинки, и пестики. Такие цветки называются обоеполыми. У некоторых растений одни цветки имеют только пестики (пестичные или женские цветки), другие – только тычинки (тычиночные или мужские цветки) — такие цветки называют однополыми (тыква, облепиха, кукуруза, дуб, тополь). У огурца, ольхи, орешника однополые мужские и женские цветки находятся на одном растении. Такие растения называют однодомными. У конопли, крапивы, ивы, хмеля, облепихи пестичные и тычиночные цветки находятся на разных экземплярах. Это – двудомные растения.

Соцветия

Соцветием называют совокупность цветков, расположенных в определённом порядке близко один к другому.

Как правило, каждый цветок соцветия мелкий и невзрачный. Но если такие цветки собраны вместе – создаётся иллюзия крупного и яркого цветка. В природе соцветия встречаются гораздо чаще, чем одиночные цветки. Биологическое значение соцветий заключается в том, что они с большей вероятностью обеспечивают перекрестное опыление (ветром, насекомыми), и, соответственно, образование семян. Собранные в соцветия одиночные цветки становятся более яркими, ароматными и, следовательно, более привлекательными для насекомых. Больше цветков, пусть и мелких – больше пыльцы, больше пестиков, способных её уловить. Следовательно, повышаются шансы попадания мелкой пыльцы на рыльца пестиков ветроопыляемых растений. Чем лучше прошло опыление, тем больше семян образуется на растении.

Число цветков в соцветии может быть очень большим до 300 тыс. у рогоза и до 6 млн. у одного из видов пальм (корифа).

Классификация соцветий

В основу классификации соцветий положен способ ветвления.

В соцветии различают главную ось и боковые оси. Если цветки находятся на главной оси, то это простое соцветие, если на боковой – сложное соцветие. Как правило, в соцветии не все цветки распускаются одновременно. Цветение может начинаться с центрального цветка (тогда количество цветков в соцветии неизменно), а может – с крайних цветков. Пока они цветут, продолжается закладка новых бутонов, и количество цветков в соцветии может изменяться.

В соцветиях нет вегетативных листьев, но цветки у простых соцветий (или боковые оси у сложных) выходят из пазух маленьких листочков – прицветников, а это значит, что каждый цветок имеет то же происхождение, что и побег.

Простые соцветия — все цветки расположены на главной оси, а сама главная ось имеет разную форму и толщину. Причём, цветки могут иметь цветоножки, а могут быть и сидячими. Рассмотрим простые соцветия: кисть, простой колос, початок, головку, корзинку, зонтик, щиток.

Простые соцветия

- Кисть – удлинённая главная ось, цветки на цветоножках (черёмуха, колокольчик, ландыш, капуста).

- Простой колос – удлинённая главная ось, цветки сидячие (подорожник, ятрышник).

- Початок – удлинённая, но толстая и мясистая главная ось, цветки сидячие (женские соцветия кукурузы, белокрыльник).

- Головка – утолщённая и укороченная главная ось, цветки сидячие или на коротеньких цветоножках (клевер).

- Корзинка – укороченная, блюдцевидно расширенная главная ось, цветки сидячие, расположены плотно друг к другу (подсолнечник, одуванчик, астра).

- Зонтик – главная ось укорочена и от её верхушки отходят цветоножки почти одинаковой длины (примула, вишня).

- Щиток – удлинённая главная ось, цветки на цветоножках разной длины. Причём, чем ниже цветок, тем длиннее его цветоножка. В результате – все цветки оказываются на одном уровне.

Сложные соцветия

- Метёлка – от удлинённой главной оси отходят ветвящиеся боковые оси. Они несут или цветки (сирень), или простые соцветия – например, колоски (овёс).

- Сложный зонтик – главная ось укорочена, от неё отходят простые зонтики (петрушка, морковь, укроп, дудник).

- Сложный колос – от удлинённой главной оси отходят простые колоски (пшеница, ячмень, рожь, пырей).

Типы и способы опыления

Типы опыления (перенос пыльцы с пыльника тычинки на рыльце пестика)

- Самоопыление (пыльца переносится на пестик того же цветка)

- Перекрестное опыление (пыльца переносится на пестик другого цветка)

- Опыление ветром

- Опыление насекомыми

- Искусственное (пыльца специально переносится человеком)

Плод – орган растения, который образуется из цветка. Семена окружены, покрыты околоплодником, поэтому цветковые растения получили название покрытосеменных. Только у цветковых растений семя защищено от внешних воздействий околоплодником и имеет наиболее благоприятные условия для развития. Околоплодник защищает семя с зародышем от повреждений и неблагоприятных воздействий окружающей среды. Плоды обеспечивают развитие семени, а также способствуют их распространению.

Виды плодов

Плоды чрезвычайно разнообразны. Разделить их на группы можно по разным признакам. Например, по строению околоплодника – на сочные (у тыквы, томата, сливы) и сухие (у лещины, подсолнечника, фасоли).

У первых – околоплодник становится мясистым, сочным. В нём накапливаются питательные вещества: сахара, белки, жиры, витамины и ароматические вещества. У вторых – околоплодник становится твёрдым.

Важный признак – количество семян в плоде, которое зависит от количества семязачатков в завязи. Если семязачаток был один, то и семя будет одно. Если семязачатков много, то и плод будет их содержать много – до сотен тысяч!

По количеству семян различают плоды односемянные (у пшеницы, дуба) и многосемянные (у мака, гороха, крыжовника).

Сухие многосемянные плоды, как правило, при созревании семян раскрываются и семена выпадают. Сухие односемянные и все сочные плоды обычно не раскрываются.

Сочный односемянный плод абрикоса, черешни, сливы – костянка называется так из-за деревянистого внутреннего слоя околоплодника – косточки.

У смородины, крыжовника, баклажана – также сочный, многосемянной плод, но средний сочный слой околоплодника покрыт тонкой кожицей – это ягода.

Многосемянные сухие плоды – это боб (фасоль, горох) и стручок (горчица, сурепка, редька). У боба семена сидят на створках, а у стручка – на внутренней перегородке.

Сухие односемянные плоды – зерновка, семянка, орех, жёлудь. Зерновка – плод (а не семя!) многих злаков (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) – имеет плёнчатый околоплодник, который плотно срастается с семенной кожурой семени.

У семянки (подсолнечник, одуванчик) кожистый околоплодник с семенной кожурой не срастается. У ореха (липа, лещина, фундук) – околоплодник деревянистый, а у жёлудя (дуб) – околоплодник кожистый.

Коробочка – сухой односемянный плод, который открывается или крышечкой (белена), или дырочками (мак), или створками (тюльпан).

Семена

Семя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизмененный женский спорангий) и содержащая зародыш.

Строение семян

- Снаружи семя покрыто семенной кожурой, которая защищает внутренние части семени от высыхания и механических повреждений. Семенная кожура развивается из покровов (интегумента) семяпочки.

- Эндосперм — ткань, содержащаяся внутри семени, обычно окружающая зародыш и снабжающая его питательными веществами в ходе развития. У голосеменных эндосперм представляет собой ткань женского гаметофита. Часто на ранних стадия развития он имеет синцитиальное строение, позднее в нём формируются клеточные стенки. Клетки эндосперма исходно гаплоидные, но могут становиться полиплоидными. У цветковых эндосперм обычно образуется в ходе двойного оплодотворения в результате слияния центральной клетки (центрального ядра) зародышевого мешка с одним из спермиев. У многих цветковых клетки эндосперма триплоидны. У кувшинки эндосперм образуется при слиянии спермия с гаплоидной клеткой зародышевого мешка, так что его ядра диплоидны. У многих цветковых ядра эндосперма имеют набор хромосом более чем 3n (до 15 n).

- Под кожурой находится зародыш — маленькое будущее растение. Зародыш у многих цветковых состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька, зародышевой почечки и семядолей. У других групп (например, у подавляющего большинства орхидных) зародыш до прорастания семени не имеет дифференцированных органов.

На самом растении семена не прорастают. Чем дальше от материнского растения семя прорастёт – тем больше возможность для дальнейшего распространения вида, тем меньше растения будут конкурировать между собой за свет, почвенное питание. Семена распространяются на большее или меньшее расстояние от материнского растения самостоятельно или с помощью ветра, воды, животных и человека.

Распространение семян

К саморазбрасыванию способны чаще сухие семена. Плоды коробочки рассыпают их при качании стебля (мак, тюльпан). Из стручков и бобов семена часто выстреливают (недотрога, горох). Семена таких растений имеют хорошо развитую семенную кожуру, которая защищает их после того, как они оказались вне плода.

У растений с односемянными сухими плодами (жёлудь, орех, семянка, зерновка) рассеиваются сами плоды вместе с семенем. Семенная кожура у таких семян развита слабо, функцию защиты выполняет околоплодник. Такие плоды часто распространяют звери, которые ими питаются и делают запасы (бурундуки, белки, мыши).

Семена сочных плодов распространяют животные, которые их поедают. Такие семена должны сохранить способность прорастать, пройдя через пищеварительный тракт животного (некоторые при этом даже улучшают свою всхожесть). Поэтому у них есть плотная семенная кожура (у ягод) или каменистый слой околоплодника – косточка.

Некоторые семена переносят насекомые. Например, муравьи перетаскивают семена трав с сочными придатками-выростами (чистотел, копытень, фиалка). Поэтому заросли этих растений могут указывать и на муравьиные тропы.

Человек также участвует в распространении семян. Занимаясь сельским и лесным хозяйством, он случайно или сознательно расселяет плоды и семена ценных и сорных трав, а также древесных растений, изменяя растительный покров Земли.

Плоды и семена, которые распространяются ветром или очень лёгкие (орхидеи), или имеют увеличенную парусность за счёт разнообразных крылышек (клён, ясень), парашутиков и хохолков (одуванчик, осина, иван-чай).

Плоды водных и околоводных растений распространяются водой. Соответственно они не намокают и приспособлены к плаванию, иногда на очень большие расстояния (кокосовая пальма, осока).

Источник статьи: http://myzhir.ru/ogorod/jablonja-dvudomnoe-ili-odnodomnoe-ecopriroda.html

Саговник поникающий. Представляет собой крупное дерево высотой до 3 метров и диаметром в 1 метр. Родиной принято считать Японию, где его относят к экзотическим. Имеет вверху небольшое количество листьев, окрашенных в ярко-зелёный цвет с некоторым отливом.

Саговник поникающий. Представляет собой крупное дерево высотой до 3 метров и диаметром в 1 метр. Родиной принято считать Японию, где его относят к экзотическим. Имеет вверху небольшое количество листьев, окрашенных в ярко-зелёный цвет с некоторым отливом. «чешуйчатая», её родиной принято считать Мексику. Это низкое растение с толстым клубневидным стволом. Молодые листья имеют светло-зелёный оттенок, а те, что постарше тускнеют, приобретают оливковый цвет и покрываются волосками.

«чешуйчатая», её родиной принято считать Мексику. Это низкое растение с толстым клубневидным стволом. Молодые листья имеют светло-зелёный оттенок, а те, что постарше тускнеют, приобретают оливковый цвет и покрываются волосками.