«Яблоко от яблони»: узнала продолжение пословицы и поняла ее реальный смысл

При желании упрекнуть человека в недостойном воспитании его ребенка я часто говорила: «Яблоко от яблони недалеко катится». Думаю, вы тоже нередко применяете такое выражение в своем лексиконе, но правильно ли вы понимаете его смысл? Лично я поняла смысл этого выражения только после того, когда узнала полную версию пословицы.

Как я всегда понимала эту пословицу

«Яблоко от яблони недалеко падает» — это выражение, которое говорят в том случае, когда хотят показать плохое воспитание ребенка, впитавшего черты своих родителей, возле которых он все время находился.

Такое сравнение существовало еще в давние времена, когда наши предки заметили, что созревшее яблоко, упав на землю, остается лежать под деревом. Это они сравнивали с детьми, которые живут с родителями и впитывают абсолютно все, что видят вокруг себя. Уже давно все прекрасно понимали, что любой ребенок воспитывается примером отца и матери, а их негативное поведение непременно отразится на его поведении.

С давних пор фразу о яблоках и яблоне произносят в недовольной форме и в адрес детей, когда те начинают демонстрировать поведение, противоречащее устоям общества, с отсылкой на то, что, видимо, родители у него такие же, раз не научили хорошим манерам.

Как пословица звучит полностью

Мне всегда казалось, что смысл данной пословицы закончен, но не тут-то было. Оказывается, у этого выражения имеется продолжение. Полная версия этой пословицы звучит следующим образом: «Яблоко от яблони недалеко падает, да далеко катится».

Значение

Узнав продолжение пословицы, я стала понимать, что в ней говорится не только о том, что ребенок имеет способность впитывать в себя все, что видит в собственной семье и, в конце концов, становится похожим на своих родителей. Оказывается, ее смысл сводится к тому, что рано или поздно любой ребенок, наученный манерам, показанным ему родителями, отлучится от семьи в общество, где начнет демонстрировать их.

Полная версия известной пословицы заставила меня задуматься над тем, что, воспитывая ребенка, нужно вкладывать в него такие черты, с которыми он потом сможет жить в обществе, ведь рано или поздно «яблочку» придется «откатиться» в сторону и, скорее всего, на приличное расстояние.

Так что же в результате получается: выходит, эта пословица предназначена вовсе не для того, чтобы упрекать ею родителей недостойно воспитавших свое чадо, а для того, чтобы каждый человек, в семье которого растет ребенок (а, быть может, и не один), думал что в него вкладывает.

Источник статьи: http://fb.ru/post/culture/2020/7/11/227041

Яблоко от яблони

Новая книга Алексея Злобина представляет собой вторую часть дилогии (первая – «Хлеб удержания», написана по дневникам его отца, петербургского режиссера и педагога Евгения Павловича Злобина).

«Яблоко от яблони» – повествование о становлении в профессии; о жизни, озаренной встречей с двумя выдающимися режиссерами Алексеем Германом и Петром Фоменко. Книга включает в себя описание работы над фильмом «Трудно быть богом» и блистательных репетиций в «Мастерской» Фоменко. Талантливое воспроизведение живой речи и характеров мастеров придает книге не только ни с чем не сравнимую ценность их присутствия, но и раскрывает противоречивую сложность их характеров в предстоянии творчеству.

В книге представлены фотографии работы Евгения Злобина, Сергея Аксенова, Ларисы Герасимчук, Игоря Гневашева, Романа Якимова, Евгения Тарана

Особая благодарность Владимиру Всеволодовичу Забродину – первому редактору и вдохновителю этой книги

Меня любить – это не профессия 18

Герман, человек божий. Дневник ассистента на площадке 18

Великий и ужасный 41

Семейное счастие. Записки бастарда 56

Алексей Злобин

Яблоко от яблони Герман, Фоменко и другие опровержения Ньютонова закона

Моховая улица в Ленинграде, 1950-е годы

Евгений Злобин. Ленинград, 1950-е годы

Друзья и коллеги: слева Евгений Злобин, справа Алексей Герман. А также Аркадий Кацман, Евгений Калмановский, Виктор Сударушкин.

Ленинград, 1950-е годы.

Аркадия Фридриховича Каца нет на этой фотографии, но именно он, один из последних однокурсников блестящего выпуска А. А. Музиля, помог мне ее расшифровать

Петр Фоменко на съемках фильма «На всю оставшуюся жизнь».

Ленинград, 1970-е годы

Друзья-коллеги, педагоги Алексей Злобин, Николай Лавров и Вадим Данилевский

Зачин

При поступлении отец подарил мне ключ, старинный, литой. Он собирал ключи, но этот был особый – это был ключ-артист. В спектакле «Ричард II» мятежник Болингброк дает этот ключ слуге: «Запри все двери!» Болингброка играл Николай Григорьевич Лавров, а слугу, маленький эпизод, – я. Когда-то Николай Лавров был у отца студийцем, а в шекспировой драме играл уже заслуженный артист республики, ведущий мастер Малого Драматического театра, бесконечно любимый мною Дядя Коля. Ключ я сунул в карман пиджака, собираясь на первое в моей жизни занятие по мастерству.

– Папа, я сегодня зачинщик, нужно придумать зачин и провести тренинг…

Зачин – это творческое высказывание в свободной форме, где должен быть задействован весь новонабранный курс. После показа зачин обсуждают, развивают, если есть что развивать. Лучшие зачины пойдут в зачетное представление первого семестра. А тренинг – набор упражнений, выявляющих и развивающих различные способности и качества будущих режиссеров: память, внимание, воображение, партнерство и прочее.

– И что ты хочешь от меня? – спрашивает отец. Он собирается на съемку, поправляет перед зеркалом пиджак, причесывается.

– Женя, ты опаздываешь, они опять будут ждать и злится! – волнуется мама. Раздается телефонный звонок.

– Аня, возьми трубку и скажи, что я вышел полчаса назад.

– Сам возьми и скажи.

– Дорогая, это будет нелогично, они сочтут за издевательство. Да и разве это буду я, если приду вовремя? К тому же у Алексея Евгеньевича есть вопросы, которые он по своему обыкновению задает в самую подходящую минуту. Лёша, – он обращается ко мне, – сколько тебе лет?

– Папа, мне двадцать один, при чем здесь…

Но я не успеваю уточнить, что при чем, отец со жгучей иронией бросает:

– Мой дорогой гениальный сын, неужели тебе не хватило двадцати лет до поступления в театральный вуз, чтобы придумать первый зачин и упражнение для тренинга? Ты не ошибся дверью?

Меня душит обида, вновь звонит телефон, в дальней комнате хлопает дверь – мама не участвует ни в нашей теплой беседе, ни в папиных мелких хитростях. Под надрывно звонящий телефон, отпирая замок и раскуривая папиросу, отец роняет:

– Лучший тренинг для первого занятия – познакомиться. Пусть все по кругу представятся полным именем, с отчеством и фамилией, и каждый потом повторит имена всех. Это может пригодиться и для необходимой рабочей дистанции в процессе обучения и для возможных дальнейших встреч в профессии. Чтобы не было пошлого амикошонства: Маша, Ваня, Гриша, но: Марья Ивановна, Григорий Петрович. А зачин… убей бог, не пойму, что это такое и зачем он нужен, но вот тебе тема: «Слепые» Брейгеля.

– Открой альбом, посмотри картину.

– Так в чем же дело?

– О, это еще хуже, чем быть неготовым к уроку. Сцена – дорога, зрительный зал – яма, черная яма: подумайте, дорогие будущие режиссеры о предстоящем вам пути.

Телефон продолжает надрываться.

– Скажите – я уехал на студию час назад!

– Хорошо. Спасибо, отец.

Наша мастерская, аудитория № 4 на первом этаже ЛГИТМиКа, питерской театралки. Свет только из распахнутого настежь окна, за которым пасмурный с серыми стенами двор. В окно один за другим забираются молодые люди в черных тренировочных костюмах, мальчики помогают девочкам, ветер звенит колокольчиками на невидимых черных нитках. Молодые люди в полутьме срывают колокольчики, встают шеренгой в глубине сцены. Последний закрывает окно. В темноте раздается легкий перезвон: один колокольчик зовет, другой отвечает, вступает третий, четвертый подхватывает, и вот уже все двенадцать колокольчиков звенят крещендо. Щелчок невидимых пальцев, колокольчики разом смолкают, резко вспыхивает свет.

По планшету рассеяны двенадцать молодых людей, все щурятся, отворачиваются от вдруг ослепивших их софитов, выставив руки с колокольчиками, бредут на ощупь, исчезают в кулисах, прячутся за задником.

Зачинщик в центре настойчиво звонит, к нему постепенно подходят другие, отдают свои колокольчики, встают друг за дружкой, положив правую руку на плечо впереди стоящего. Зачинщик осторожно шагает, звенит двенадцатью колокольчиками, остальные «слепцы» – за ним. Шаг за шагом – звон колокольчиков; еще шаг – они подходят к краю сцены. Зачинщик замирает: перед ним черная яма зрительного зала с двумя десятками стульев. Он вслушивается в темное пространство, дует перед собой, снова прислушивается – ничего. Тогда всеми двенадцатью колокольчиками он звенит в темноту. Стоящий за ним «слепец» убирает руку с плеча Зачинщика и шагает вперед к самому краю, резкой полоске, разделяющей свет и тьму. Зачинщик звонит, пытаясь услышать какой-то отзвук из этой тьмы, колонна слепых снова шагает – они идут во тьму, заставленную стульями. Последний уже сошел со сцены, обживаются в темноте, ощупывают стулья, рассаживаются: Аня, Витя, Вадик, Люба, Света, Лена, Максим, Влад, Лёша, Юля, Ханна – сидят, закрыв ладонями уши, они не хотят слышать нервного звона колокольчиков. Зачинщик перестает звонить, ощупывает пустоту вокруг себя, поворачивается к залу спиной: всплеск звона – шаг, всплеск – шаг, он уходит в глубину сцены один. Сидящие в зале А, В, В, Л, С, Л, М, В, Л, Ю, Х отрывают ладони от ушей, гаснет свет. В глубине аудитории открывается окно в хмурый двор, Зачинщик поднимается на подоконник, трясет рукой с колокольчиками – тишина. Он бросает колокольчики на планшет и исчезает в окне. Сидящие в зале одиннадцать громко аплодируют. Сцена пуста.

Впрочем, нет – на ней лежат двенадцать колокольчиков.

Потом был тренинг.

Двенадцать молодых людей сели полукругом, и каждый полностью называл свое имя, следующий повторял и называл свое, следующий повторял первые два и тоже представлялся. Упражнение называлось «Снежный ком» или «Баранья голова».

Потом мастер курса сказал, что очень важно сохранить дружеские творческие связи, что более крепкой дружбы, чем студенческая, а тем более театральная, у нас никогда не будет. Это хорошо: по утрам в качестве разминки повторять имена друг друга.

Источник статьи: http://mir-knig.com/read_184599-1

История яблони: до людей и с людьми

Ежегодно в мире собирается более восьмидесяти миллионов тонн яблок, а число сортов этого фрукта превышает семь с половиной тысяч. Ученые уже довольно давно знают, что родиной культурной яблони были горные леса к западу от Тянь-Шаня, на территории нынешних Казахстана и Киргизии. Недавно появилось исследование, в котором раскрываются новые подробности истории яблони. В частности, автор пришел к выводу, что эволюционные изменения, приведшие в итоге к появлению современных яблонь, начались у их диких предков еще до того, как на эти плоды обратили внимание люди.

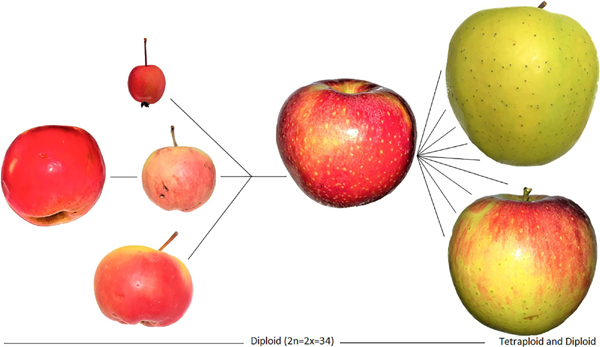

Двумя годами ранее историю яблонь сумела уточнить команда ученых из Китая и США, сравнившая геномы 117 сортов культурной яблони и 20 диких видов яблонь. Исследователи подтвердили, что основным предком домашней яблони (Malus domestica) была яблоня Сиверса из Казахстана. В дальнейшем, когда яблони распространялись на запад вдоль Великого шелкового пути, они скрещивались с местными видами: в Сибири – с ягодной яблоне (M. baccata), на Кавказе – с восточной яблоней (M. orientalis), в Европе – с лесной яблоней (M. sylvestris). Примерно 46 % генома современных яблок унаследованы от яблони Сиверса, а 21 % – от лесной яблони.

История культурной яблони. Крайняя слева – яблоня Сиверса, далее сверху – ягодная яблоня, в центре – яблоня восточная, снизу – яблоня лесная. Эти четыре вида были предками домашней яблони, давшей позже множество различных сортов.

На другом направлении распространения яблонь из Центральной Азии – на восток, в Китай, они тоже скрещивались с местными видами, генетические следы которых сохраняются в некоторых китайских сортах. Восточноазиатские яблони, считающиеся сейчас самостоятельными видами: яблоня сливолистная (M. prunifolia, известна российским садоводам как «китайка») и яблоня азиатская (M. asiatica), вероятно возникли в результате гибридизации между яблоней Сиверса и сибирской ягодной яблоней.

Неожиданным выводом в исследовании 2017 года оказалось, что казахстанские яблони Сиверса и представители того же вида, растущие совсем рядом, только по другую сторону гор, в Синьцзяне, генетически отличаются друг от друга. И синьцзянские яблони не внесли никакого генетического вклада в яблоню домашнюю. Зато теперь их рассматривают как источник потенциально полезных генов для новых сортов.

Автором нового исследования стал Роберт Шпенглер (Robert N. Spengler III), руководитель лаборатории палеоэтноботаники Института изучения истории человечества Общества Макса Планка. Его статья об истории яблони была опубликована в журнале Frontiers in Plant Science, также яблоне посвящена значительная часть его книги «Плоды из песков» (Fruit from the Sands. The Silk Road Origins of the Foods We Eat), которая этим летом выходит в издательстве Калифорнийского университета.

Важным фактором, благодаря которому яблоки стали такими, какими мы их знаем, Шпенглер называет приспособление к эндозоохории – распространению семян при помощи животных, поедающих плоды. Для привлечения распространителей плоды растений становятся крупнее, приобретают яркую окраску и сладкий вкус. При этом у представителей семейства розоцветных, к которому принадлежит яблоня, можно заметить две стратегии. Одни растения, например, вишня или малина, “делают ставку” на птиц. Их плоды небольшого размера. Другие ориентируются на поедание плодов крупными животными, “мегафауной” (Шпенглер относит к этой категории млекопитающих с весом от сорока килограммов). У таких растений проявляется тенденция к постепенному увеличению размера плодов за счет вкусной мякоти, а семена при этом остаются мелкими и легко проходят через кишечник млекопитающих, не теряя всхожести.

Яблоня эволюционировала по второму пути. Конечно, особенно крупными и сладкими яблоки стали уже в процессе искусственного отбора, но началось их увеличение еще без участия человека. До сих пор дикие яблоки с удовольствием едят медведи, олени и другие животные. Сейчас их роль в распространении семян невелика, так как мала их численность животных, а свобода передвижения ограничена сохранившимися лесами, но в плейстоценовую эпоху они играли ведущую роль в расселении яблони.

Предполагается, что помимо яблони Сиверса данное направление эволюции было свойственно другими видам крупноплодных диких яблонь (например, лесной яблоне и яблоне Недзвецкого, Malus niedzwetzkyana), а также диким предкам абрикоса (Prunus armeniaca), персика (Prunus persica), тибетскому персику (Prunus mira) или растущему в Китае персику Давида (Prunus davidiana).

Биологи объясняют таким же эволюционным приспособлением появление некоторых крупноплодных деревьев в других семействах и других регионах Земли. Иногда эта стратегия становится опасной. Если вид-распространитель исчезает, растение, тесно приспособленное к сотрудничеству с ним, испытывает значительные затруднения и тоже может исчезнуть. В эту ловушку попали некоторые южноамериканские деревья, чьи плоды поедали представители плейстоценовой мегафауны – гигантские ленивцы и гомфотерии. После их вымирания деревьям пришлось нелегко. Впрочем, некоторым вновь повезло и они “нашли” нового распространителя – человека. Например, в диком виде авокадо сейчас довольно редко встречается в лесах Южной Америки, зато люди его выращивают в тропиках по всему миру. Но если бы люди не полюбили авокадо, этот вид, весьма вероятно, уже бы исчез. Авокадо и другие растения, которые развивались в ходе совместной эволюции с вымершими ныне видами животных, биолог Дэниэл Янсен предложил называть «эволюционными анахронизмами», подробнее о них можно прочитать в отдельном очерке.

Роберт Шпенглер отмечает, что, по палеоботаническим данным, в голоценовую эпоху многие деревья семейства розоцветных в Евразии испытали значительное сокращение своего ареала. Например, дикий персик сейчас уже находится на грани исчезновения. Шпенглер выявил корреляцию между размером плода и сокращением ареала. Чем крупнее плоды у дерева, тем значительнее снизилось его распространение после плейстоцена (до вмешательства человека). Логично предположить, что ранее семенам помогали распространяется исчезнувшие теперь виды млекопитающих. Те же деревья и кустарники, чьи семена распространяют птицы, не испытали подобных проблем. Даже среди диких яблонь мелкоплодная ягодная яблоня (M. baccata) растет в дикой природе на значительно большей площади, чем три других предковых вида яблони.

Но для яблонь, как и для некоторых других плодовых деревьев, новыми распространителями стали люди. Путь от дикой яблони Сиверса к домашней яблони отличался от стратегии одомашнивания злаков. С одной стороны, получить более привлекательные плоды можно было, минуя длительный отбор в течение ряда поколений. Для дикие яблок на Тянь-Шане характерная высокая пластичность и широкий диапазон фенотипических признаков. В дикой популяции есть деревья, которые дают плоды диаметром до восьми сантиметров, плоды некоторых диких яблонь могут быть сладкими и ароматными. Люди могли просто выбрать более сладкие и крупные плоды. Но с другой стороны, возникала и серьезная трудность. При половом размножении потомство яблонь не сохраняет родительских характеристик. Если мы посадим семечко сортовой яблони, из него вырастет дерево с непредсказуемыми свойствами. Желаемые характеристики сорта сохраняются лишь при помощи размножения прививкой. Но, надо признать, прививать черенки люди научились довольно быстро. Античные садоводы уже хорошо знали этот метод.

Шпенглер отмечает свидетельства употребления в пищу плодов разных видов яблонь еще до распространения из Центральной Азии яблони Сиверса. Наиболее известны высушенные половинки яблок, обнаруженные в царской гробнице в Уре. Они датируется концом четвертого тысячелетия до н.э., и, скорее всего, относятся к виду M. orientalis. Остатки яблок начала 1 тыс. до н. э. археологи нашли в оазисе Кадес в пустыне Негев. Жители древнего Ближнего Востока сушили яблоки, что не только было необходимым для длительного хранения, но и помогало улучшить их терпкий вкус, когда сушеные яблоки использовали для приготовления отвара. В Европе в пищу шли плоды лесной яблони.

Находки семян яблок в поселениях людей 8 – 1 тыс. до н. э.

Современное культурное яблоко возникло благодаря торговым связям между Центральной Азией и странами Ближнего Востока и Европы. Во время продвижения по Великому шелковому пути яблоня Сиверса подверглась гибридизации с местными видами. Шпенглер полагает, что отдельные виды яблонь оказались в изоляции из-за периодических оледенений, эта изоляция сохранялась и позже, когда ледники отступили, и преодолеть ее яблони смогли только при помощи человека.

Источник статьи: http://polit.ru/article/2019/06/01/ps_apple/