Яблоня

Я́блоня (лат. Mālus ) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые ( Rosaceae ) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.

Род относится к трибе Яблоневые ( Maleae ) подсемейства Сливовые ( Spiraeoideae ) [2] . Насчитывает 62 вида (2013) [3] . Наиболее распространены: яблоня домашняя, или культурная (Malus domestica), к которой относится большинство возделываемых в мире сортов (число которых превышает 10 тысяч [4] ), яблоня сливолистная, китайская (Malus prunifolia) и яблоня низкая (Malus pumila).

Многие виды яблони выращивают в качестве декоративных растений в садах и парках, используют в полезащитном лесоразведении. Все виды — хорошие медоносы. Древесина у яблони плотная, крепкая, легко режется и хорошо полируется; пригодна для токарных и столярных изделий, мелких поделок [5] .

Содержание

Название

Русское слово яблоко возникло в результате прибавления протетического начального j- к праслав. *ablъko ; последнее образовано с помощью суффикса -ъk- от позднепраиндоевропейской основы *āblu- ‘яблоко’ (к той же основе восходят лит. obuolỹs , латыш. ābols , англ. apple , нем. Apfel , галльск. avallo , др.‑ирл. aball [6] [7] ). Данная основа представляет собой регионализм северо-западных индоевропейских языков и восходит, в свою очередь, к общеиндоевропейской основе (реконструируемой как *(a)masl- [8] или как *ŝamlu- [7] ). С суффиксом -onь- та же основа дала яблонь (позднейшее яблоня) [9] .

Латинские слова mālum ‘яблоко’ и mālus ‘яблоня’ также восходят к пра-и.е. *(a)masl-/*ŝamlu- [8] .

Ботаническое описание

Деревья с развесистой кроной высотой 2,5—15 м. Ветви — укороченные (плодущие), на которых закладываются цветочные почки, и удлинённые (ростовые). У дикорастущих видов на ветвях имеются колючки.

Листья черешковые, голые или опушённые снизу, с опадающими или остающимися прилистниками.

Цветки собраны в немногоцветковые полузонтиковидные или щитковидные соцветия. Окраска цветков может изменяться от совершенно белой до нежно-розовой и ярко-малиновой [5] . Цветки яблони протогиничны: гинецей созревает раньше андроцея. Опыляются насекомыми [4] .

Плод — яблоко, возникающее из нижней завязи. Гинецей заключён в нижнюю завязь [5] . По мере формирования плода плодолистики становятся хрящеватыми, пергаментными, кожистыми. На разрезе плода чётко видна граница между тканями гипантия и тканями завязи, очерченная окружностью более плотно расположенных клеток и сосудистых пучков [4] .

Формула цветка:

Распространение

Всего на территории бывшего СССР известно свыше десяти видов. Из дикорастущих видов в лесах Европейской части и на Кавказе произрастает яблоня лесная ( Malus sylvestris ); в Малой Азии, Иране, Крыму и на Кавказе — яблоня восточная ( Malus orientalis ); в Китае, Монголии, Приморском крае, Восточной Сибири — яблоня ягодная ( Malus baccata ); в лесах Тянь-Шаня — яблоня Недзвецкого ( Malus niedzwetzkyana ).

История разведения

Дикорастущими яблоками предки современного человека питались всегда. Родиной одомашненной яблони является территория современного южного Казахстана и Киргизии (предгорья Алатау), где до сих пор встречается в диком виде яблоня Сиверса, от которой и произошла яблоня домашняя [11] [12] . Предположительно, оттуда во времена Александра Македонского либо во время иных миграций она попала в Европу. По другой версии, это фруктовое дерево первоначально произрастало в районе между Каспийским и Чёрным морями, а уже оттуда было завезено в другие районы мира [13] [ неавторитетный источник? ] . Обугленные остатки яблони обнаружены при раскопках доисторических озёрных стоянок Швейцарии; по-видимому, жители Европы хорошо знали яблоню ещё во времена неолита, но одомашнивание её в данной части света произошло значительно позднее [7] .

Колыбелью яблоневодства в Европе была Древняя Греция. Писатели Древнего Рима — Катон, Варрон, Колумелла, Плиний Старший — описывали 36 сортов яблони, выращиваемых в их время [14] . В европейской культуре яблоня быстро заняла важное место. Общеевропейским можно считать мотив «золотых яблок», якобы дарующих бессмертие и вечную молодость и потому часто похищаемых [7] . Даже слово «рай» по-кельтски звучит как Авалон («страна яблок») [14] .

В русских землях культурная яблоня впервые появилась в XI веке в монастырских садах Киевской Руси; так, при Ярославе Мудром (в 1051 году) был заложен яблоневый сад, позже известный как сад Киево-Печерской лавры [15] . В XVI веке яблоня появилась и в северных районах Руси. Для выведения культурных сортов яблони были использованы четыре её вида: яблоня низкая, яблоня лесная, яблоня ягодная и яблоня сливолистная, или китайская.

Плоды яблони (яблоки)

| Неочищенные необработанные яблоки Пищевая ценность на 100 г продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Энергетическая ценность 52 ккал 217 кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Размер красных, зелёных или жёлтых шаровидных плодов в зависимости от вида может быть с горошину или достигать 15 см в диаметре.

По времени созревания отличают летние, осенние и зимние сорта, более поздние сорта отличаются хорошей стойкостью.

Плоды употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов; они пригодны также для различных видов переработки: получения соков, компотов, киселей и плодового вина, сидра, приготовления варенья, а благодаря содержанию пектина — джемов, повидла, желе и мусса. Яблоки запекают с сахаром в тесте, приготовляют начинки для пирогов, тортов и пирожных, очень популярны яблочные пироги.

Сушёные яблоки являются хорошим источником легкоусваиваемых сахаров (содержат от 8 до 15 %), микроэлементов (до 0,5 % различных минеральных солей), а в семенах одного среднего плода содержится около суточной нормы йода

Например, яблоки антоновского сорта в 100 граммах при калорийности в 48 ккал содержат: 0,3 г белков, 11,5 г углеводов, 0,02 мг витамина B1, 4,9 мг витамина С, 16 мг кальция и 86 мг калия.

Плоды дикорастущих видов в основном перерабатывают.

Некоторые известные сорта:

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 62 вида [3] :

Источник статьи: http://wiki2.info/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F

К какой группе растений относится яблоня?

Яблоня относится к плодовым растениям, которые в свою очередь, по структуре наземной части делятся на четыре группы.

Первая группа, это деревья, которым характерна древесная наземная часть, имеющая развитый ствол.

Как как раз к первой группе плодовых растений относится и яблоня.

Для справки, кроме деревьев, к плодовым растениям относятся кустарники, полукустарники и травянистые растения (это три других группы).

Так же стоит напомнить, что плодовые растения зачастую подразделяются и по типу плодов, это семечковые, косточковые и ягодные.

Если яблоню определить по этой классификации, то она относится к семечковым плодовым растениям.

В процессе эволюции все растения решали свою главную проблему — воспроизведения самих себя, то есть проблему размножения. Каждое растение «выбрало» для себя самое подходящее решение. Очень многие «решили» размножаться вегетативным путем — разрастанием корневищ, образованием новых луковичек, усами, розетками, порослью и с помощью других приспособлений.

Но все-таки основной, генетически обусловленный способ размножения растений, — семенной. Поэтому в мире и существует такое огромное разнообразие цветов, ведь именно цветы привлекают насекомых — главных опылителей растений. Насекомые тоже эволюционировали вместе с растениями. Именно с цветка у большинства растений все начинается. Пыльца должна непременно попасть на рыльце пестика, своя или с другого цветка. Цветы опыляют бабочки, жуки, пчелы, шмели, птицы. У некоторых растений только один вид насекомого и способен опылить цветок.

Отсюда такое разнообразие цветов самых различных форм и окрасок — от скромных, почти незаметных чешуек, которые и цветами-то трудно назвать, до роскошных и красочных цветов, поражающих своей красотой, сочетанием красок, а у некоторых растений и сильным запахом, тоже привлекающим насекомых и мелких животных.

Другие растения выбрали иной путь. Их семенное размножение не зависит о деятельности насекомых, потому что они опыляются ветром. Зачем красивые цветки ветру? Главное, чтобы пыльца созрела и пестик был готов ее принять у большинства растений. Тогда даже легкий порыв ветра способен опылить цветок дать завязаться семенам. Именно так и произошло у злаков.

Трава является уникальным произведением природы.

Во-первых, сочная зеленая трава незаменимый источник питания всех животных. Одни питаются только травой, другие совмещают ее с животной пищей. Она необходима всем на Земле.

Во-вторых, травянистые растения — источник здоровья живых организмов. Ее сок способен избавлять от последствий отравления, от раковых клеток, усиливает иммунитет. Травой лечатся все болезни от травм до психических расстройств.

В-третьих, синтез хлорофитума поддерживает количество кислорода в атмосфере и значительно очищает воздух, поглощая углекислый газ. Благодаря чему все живые дышат и продолжают жить.

В-четвертых, трава устойчива к огню. Молодая трава никогда не сгорает на корню. На площади пожара она первой прорастает с удвоенной силой. Даже сухая трава в поле не сгорает без ветра. Она лишь по верху тлеет.

В-пятых, скошенная сухая трава прекрасно сохраняет тепло и защищает от дождя. Первые жилища людей — шалаши утеплялись сеном. Затем долгое время крыши домов выстилали сухим тростником. Тюфяки набивались сеном, чтобы не мерзнуть в холодную зиму. Да и сейчас, без магазинных стройматериалов только травой можно выжить.

В-шестых, в зарослях травы находят приют многие птицы и звери, насекомые.

В-седьмых, сгнившая трава питает новые живые растения, является почвообразующей частью.

Это воздействие очень разнообразно.

Так, например, чрезмерно низкие или крайне высокие температуры повреждают корневую систему (раскалывая её изнутри ледяными кристалликами на клеточном уровне либо засушивая соответственно). Вредное воздействие может оказать избыток либо недостаток воды в почве. В обеих случаях оптимальные параметры внешней среды (температура и влажность) входят в определённый коридор. Он различается от вида к виду, от сорта к сорту даже иногда.

Сильный ветер при рыхлом или деградировавшем грунте может обнажить корни, сорвать с них положенный почвенный покров. В этом случае они также страдают. С другой стороны, оптимальный круговорот минеральных веществ, подходящая рыхлость земли, её химическая и механическая структура очень помогают развитию корневой системы, повышают эффективность её работы.

От интенсивности инсоляции зависит качество фотосинтеза (а потому и развитие корневого комплекса). Кроме того, если вследствие инфекции, неграмотного ухода, агрессии насекомых либо теплокровных животных поражаются надземные части растения, вслед за ними неизбежно страдают (иногда и погибают) также корни.

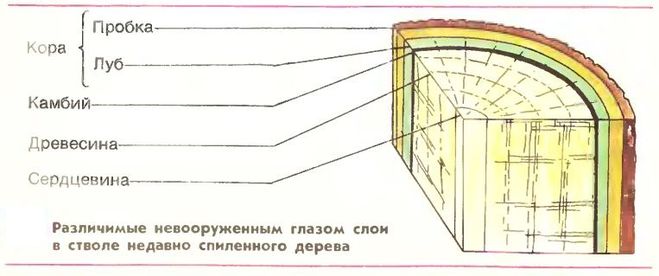

Рост стебля многолетних трав, деревьев и кустарников в толщину осуществляется благодаря делению клеток камбия. Клетки камбия активно делятся весной — именно в это время растет стебель.

При делении клеток древесины образуется больше, чем клеток луба. К концу осени — клетки камбия засыпают, переставая делиться. Но с приходом весны этот процесс деления возобновляется.

Из весенних клеток камбия в древесине образуются сосуды с широким просветом и тонкими оболочками. Осенью сосуды становятся узко-просветленными, а оболочки становятся толстыми. Все слои клеток (весенние, летние и осенние) составляют годичные кольца дерева.

Рудименты или рудиментальные органы, подразумевают то, что определенные органы, в ходе эволюционного развития утратили свое прямое предназначение и сохраняются в несколько зачаточном или видоизмененном виде.

Рудименты встречаются у животных и человека, и собственно они не обошли стороной и растения.

Конечно рудименты можно встретить далеко не у всех растения, и для примера можно привести такие растения, как комнатное растение аспидистра, папоротник, пырей или ландыш, на корневищах которых имеются чешуйки, на самом деле являющиеся рудиментарными листьями. Эти листья не развиваются, ведь они находятся под землей.

Если обратить внимание на клен, то в весенний период, на кончиках чешуек почек, можно увидеть крохотные листочки, которые тоже являются рудиментарными уже настоящих листьев.

Еще, как примером являются сложноцветные растения, такие как, бархатцы, астры, подсолнечник и др., у которых , под увеличением, можно заметить недоразвитые пестики с тычинками.

Источник статьи: http://otvet.ws/questions/986078-k-kakoj-gruppe-rastenij-otnositsja-jablonja.html