- Строение семени яблони, анатомические особенности семян Однодольных и Двудольных

- Споры и семена: найди отличия

- Общий план

- Семенная кожура

- Эндосперм

- Зародыш

- Рисунок: биология и физиология растений

- Строение семян яблони. Ботаника: школьный курс

- Ботаника – наука о растительной жизни

- Яблоня: строение и описание

- Плоды яблони, внешний вид

- Строение яблока

- Строение яблочного семени

- Полезные свойства яблочного семени

- Можно ли вырастить яблоню из семени?

- Как прорастить яблочное семя?

- Семена

- Строение семени

- Прорастание семян

Строение семени яблони, анатомические особенности семян Однодольных и Двудольных

В нашей статье мы рассмотрим строение семени. Яблони, пшеница, бобы, капуста, подсолнечник. Перечислить все растения, которые размножаются с помощью семян, просто невозможно! Ведь их общее количество составляет более 300 тысяч видов. Благодаря каким особенностям строения они заняли господствующее положение в системе растительного мира?

Споры и семена: найди отличия

Грибы, бактерии, водные растения и первые «выходцы» на сушу размножаются с помощью других специализированных структур. Они называются спорами. Это клетки овальной или эллиптической формы. Они состоят из двойной оболочки, цитоплазмы, хромосом и аппарата для синтеза белка.

В чем же преимущество семян по сравнению со спорами? Прежде всего последние являются многоклеточными структурами. Каждый из нас знаком со строением семени яблони. Снаружи оно покрыто не оболочкой, а кожурой. Это увеличивает степень защиты внутреннего содержимого.

Семя содержит запас питательных веществ, необходимых для развития будущего растительного организма. Цитоплазма спор лишена их. Такие черты строения обеспечивают семенным растениям большую жизнеспособность.

Общий план

Изучите строение семени яблони, тыквы или фасоли — и вы убедитесь, что все они имеют общий план. Обязательными частями являются кожура, зародыш и эндосперм.

Формируется семя в результате процесса оплодотворения. У Голосеменных растений этот процесс происходит в видоизменениях побега — шишках. Их семена развиваются на чешуйках голо, или открыто. Отсюда и происходит название данной группы растений.

Характерной чертой Цветковых, или Покрытосеменных растений, является двойное оплодотворение. Впервые этот процесс был описан русским эмбриологом и цитологом Сергеем Навашиным.

Мужские гаметы, или пыльца, находятся в тычинках цветка. А вот в завязи пестика, которая является его самой расширенной частью, формируются сразу две специализированные клетки. Это женская гамета и центральная зародышевая. В процессе оплодотворения принимают участия два спермия. Первый оплодотворяет яйцеклетку. В результате этого образуется зародыш. Второй спермий сливается с центральной зародышевой клеткой. Так формируется эндосперм — запас веществ, необходимых для развития.

Семенная кожура

Если визуально рассматривать строение семени яблони, то можно невооруженным глазом увидеть, насколько плотным является его покров. Его происхождение возможно двумя путями. В первом случае это результат развития покровов семязачатка, во втором — разрастания его базальной части, халазы.

Практически на каждом семени можно заметить небольшой рубчик. Откуда он может появиться? Он остается на месте прикрепления к семяножке, которую еще называют фуникулюсом.

Эндосперм

Строение семени яблони демонстрирует, что зародыш погружен в особую питательную ткань. Это и есть эндосперм. Его крупные клетки богаты органическими веществами: белками, липидами, полисахаридами. В семенах разных растений количество данных веществ может варьировать. К примеру, злаки богаты крахмалом, но в них практически отсутствуют липиды. А вот семена кунжута, подсолнечника, льна, арахиса — настоящий кладезь масел — растительных жиров. Человек издавна использует их в своей хозяйственной деятельности.

Зародыш

Эта часть семени развивается непосредственно при слиянии половых клеток. Зародыш, или эмбрион, в основном состоит из клеток образовательной ткани. Они молодые, постоянно делятся, способны к дифференциации. Это значит, что из них образуются клетки любых тканей.

Злаковые, Луковые, Лилейные — это названия семейств Однодольных растений. Они имеют одну семядолю в зародыше семени, мочковатую корневую систему в виде пучка, простые листья с параллельным или дуговым типом расположения жилок. Поскольку у Однодольных в стебле отсутствует камбий, среди них встречаются только травы.

Зародыш содержит все части будущего растения, только в миниатюре. Это корешок, почечка, стебелек и листья. Во время проращивания можно в развитии изучить строение семени. У яблони, тыквы или подсолнечника на поверхности появятся по два зародышевых листочка. Для них также характерно наличие простых или сложных листьев с сетчатым жилкованием, боковой образовательной ткани — камбия. Корневая система таких растений стержневая. Наличие двух семядолей — особенность строения семян яблони и тыквы.

Рисунок: биология и физиология растений

Для прорастания семян и развития зародыша необходимы определенные факторы. Ведь у некоторых растений семена могут храниться и не портиться продолжительное время. В чем же секрет? Естественно, в наличии условий. Прежде всего необходима вода. Дело в том, что питательные вещества эндосперма могут растворяться только в жидкости. Под ее влиянием семена начинают набухать, а их кожура — разрываться. Первым начинает развиваться зародышевый корешок, за ним — стебель.

Доступ воздуха также необходим развивающемуся растению, поскольку ткани нуждаются в кислороде для осуществления дыхания. Важно учитывать и температурный режим. Но этот фактор достаточно индивидуален. Для растений умеренных широт комфортной для прорастания семян температурой является + 10, 12 градусов. А вот озимая пшеница при таких условиях не даст урожая. Ее семена начнут прорастать при +1, 2 градусах тепла.

Надеемся, теперь каждый сможет и нарисовать строение семени яблони, и сделать вывод об общих чертах строения этого генеративного органа растений. Его составными частями являются зародыш, эндосперм и кожура. Каждая из них выполняет определенные функции, которые в совокупности обеспечивают развитие растения из семени.

Источник статьи: http://www.syl.ru/article/355405/stroenie-semeni-yabloni-anatomicheskie-osobennosti-semyan-odnodolnyih-i-dvudolnyih

Строение семян яблони. Ботаника: школьный курс

Яблоня, описание которой будет в этой статье – одна из самых распространенных в России плодовых культур. Ее популярности способствует не только вкус и польза плодов, которые можно употреблять как непосредственно в пищу, так и в приготовлении различных блюд. Яблоня – дерево, которое удивительно красиво цветет в весенний период. Помимо яблок, полезными свойствами обладает и семя яблони, содержащееся в плодах. Об этом также пойдет речь в статье.

Ботаника – наука о растительной жизни

Тем, кто желает узнать, что изучает ботаника, можно обратиться к школьному курсу биологии. Ботаника, если говорить простым языком, наука о растениях. Следовательно, всю необходимую информацию о плодовых культурах, в том числе и о яблоне, можно узнать из справочников и пособий по ботанике.

Все, что изучает ботаника – это строение растений, их жизнь, способы размножения. Также эта наука классифицирует растительные организмы по видам, что позволяет ей изучать эволюцию растений, их происхождение и многое другое. И конечно, строение семян яблони.

Яблоня: строение и описание

Яблоня, описание которой будет в этом разделе, представляет собой дерево, различающееся по высоте в зависимости от разновидности. Существуют растения, достигающие не более двух метров в длину, а есть и более длинные – до 15 метров. Яблоня имеет два вида ветвей – это ростовые, длинные ветви, и плодовые.

Ростовые ветви яблони не приносят плодов. Их функция понятна по названию – они отвечают за увеличение размера дерева. Плодовые ветви – короткие, их функция заключается в образовании цветов и яблок.

Яблони бывают как садовые, так и дикорастущие. Ветви дикорастущих деревьев снабжены колючками, живут такие деревья очень долго – более сотни лет, иногда достигая возраста 200-300 лет. У садовых деревьев шипов с колючками нет, и живут они немного поменьше – около ста лет, но не более того.

Листья у яблони либо гладкие, либо покрыты пушком с нижней стороны – в зависимости от сорта. Также от сорта зависит и окраска цветов – либо чисто белые, либо розовые, либо белые с розоватым оттенком и даже ярко-малиновые, почти красные. Цветы собираются в соцветия, опыляются перекрестно.

Следует отметить, что яблоня – дерево морозоустойчивое, выдерживает достаточно низкие температуры, достигающие до — 40 градусов. Эта особенность является одной из причин такой высокой популярности дерева в России.

Плоды яблони, внешний вид

Яблоня начинает плодоносить в среднем приблизительно на 4-5 год после посадки. Однако есть сорта, которые начинают приносить плоды и в первый год посадки, и через 12 лет.

Плоды яблони – яблоки, различаются в зависимости от сорта культуры по цвету и форме, а также по вкусу мякоти. По размеру яблоки бывают крупные и мелкие, по форме – круглые, овальные, конические и другие. Цвет – от зеленого до ярко-красного.

Строение яблока

Если посмотреть на яблоко в разрезе, то можно увидеть его внутреннее строение. Снаружи плод покрыт кожицей, защищающей плод от проникновения в него болезнетворных организмов и от потери жидкости. Также кожица принимает участие в процессе газообмена.

В самом центре яблока находятся семенные камеры – резервуары для хранения семечек.

Между кожурой и семенными камерами располагается мякоть плода – та самая, которую употребляют в пищу. Ее цвет, консистенция и вкус являются сортовым признаком. Бывают плоды с зеленоватой мякотью, белой, желтоватой, с розовыми вкраплениями. По консистенции – суховатые, рыхлые, или сочные и крепкие. При перезревании плода мякоть становится зернистой и сухой. Мякоть – очень ценный и полезный продукт, содержащий в себе много витаминов и клетчатку, способствующую хорошему пищеварению.

Также при осмотре яблока в продольном разрезе можно увидеть углубление, так называемую воронку. Из нее выходит плодоножка, с помощью которой яблоко прикреплено к ветке. С противоположной стороны плода тоже есть небольшое углубление, содержащее в себе чашелистики. Углубление так и называется – чашечная ямка, а чашелистиков в ней пять.

Строение яблочного семени

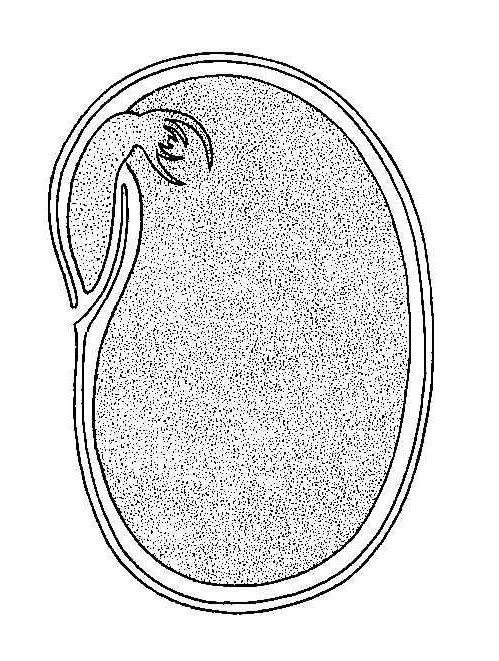

Семя яблони – двудольное, состоит из двух семядолей. Строение семян яблони приблизительно такое же, как и у всех двудольных растений.

Из чего состоит семя яблони? Как устроены семена яблони? Если представить строение семян яблони схематично, то оно состоит из корешка зародыша, над ним расположена первичная почка. Снаружи семечко покрыто семенной оболочкой. Основную массу семени занимают семядоли, покрытые тонкой пленкой – эндоспермом. Его функции у яблонь состоит в том, чтобы регулировать поступление жидкости в зародыш.

Помимо вышеуказанных органов, строение семян яблони включает в себя сосудистый пучок, халазу и микропиле.

Полезные свойства яблочного семени

Основная функция яблочного семени – это размножение, но для человека оно представляет пользу как источник многих необходимых для здоровья микроэлементов.

Пока не существует единой точки зрения, полезно ли употреблять в пищу яблочные семена.

Среди полезных качеств семян можно назвать то, что они богаты природным йодом, который легко усваивается человеком. Кроме йода, яблочные семена содержат витамин В17, используемый для профилактики онкологических заболеваний. Измельченные семена применяют в косметических целях при изготовлении масок и скрабов для лица – они обладают омолаживающим эффектом.

Также существует направление восточной медицины, заключающееся в том, чтобы прикладывать яблочные семечки к определенным местам на кистях рук или на стопах, чтобы благоприятно воздействовать на внутренние органы.

Что касается вредных свойств яблочного семени, то следует помнить, что оно содержит в себе гликозид амигдалина. При попадании в желудок из этого соединения образуется сильный яд – синильная кислота. Поэтому при употреблении яблочных семечек в большом количестве можно отравиться.

Можно ли вырастить яблоню из семени?

Яблоню можно получить либо от черенка или почки, либо вырастить из семени. Яблоня, пророщенная из семени, начинает приносить плоды через достаточно длительный промежуток времени, занимающий приблизительно 10-12 лет. Существует мнение, что из семечек можно вырастить только так называемый «дичок» с мелкими, кислыми плодами, но это не так. Интересный факт, что из семян одного яблока получаются яблони с разными свойствами и плодами, как дети из одной семьи – от одних родителей, но все разные. Самые лучшие экземпляры могут дать начало новым сортам, которые можно будет воспроизводить с помощью черенкования.

Как прорастить яблочное семя?

Для начала нужно убедиться, что яблоки, из которых будет извлекаться семя, привезены не из жарких стран, иначе саженцы замерзнут зимой. Желательно, чтобы это были плоды с местных деревьев. Затем нужно выбрать самые спелые яблоки, извлечь семена и на несколько дней поместить их в теплую жидкость.

Следующий шаг зависит от того, в какой почве и в каких условиях будут расти эти яблони. Если климат морозный, зимы суровые, то проросшие семена рекомендуется высаживать прямо в землю. Благодаря этому корневая система уйдет вглубь земли и не будет перемерзать. Но есть важное условие – грунтовые воды должны быть глубоко. Если же предполагается высаживание деревьев в болотистые земли, то семена предварительно нужно вырастить в горшках. При пересадке саженцев в открытый грунт корневая система немного повредится и не будет расти вглубь земли. Это не позволит растению загнить.

Источник статьи: http://fb.ru/article/250078/stroenie-semyan-yabloni-botanika-shkolnyiy-kurs

Семена

Семена представляют собой орган полового размножения и расселения двух групп высших растений – покрытосеменных и голосеменных. Развивается семя из семязачатка (семяпочки), который у покрытосеменных (цветковых) растений располагается внутри пестика (в завязи). Поскольку после опыления и оплодотворения завязь превращается в плод, у покрытосеменных растений семя (или семена, если их несколько) оказываются внутри плода. У голосеменных растений семязачаток, а затем и семя располагаются открыто (голо) на поверхности чешуи (мегаспорофилла) шишки (стробилы).

Размеры, форма и окраска семян растений очень разнообразны. Чаще всего семена имеют шаровидную или удлиненно-шаровидную форму, иногда цилиндрическую. На их поверхности встречаются разнообразные выросты, которые играют важную роль в распространении семян. У пальм бывают очень крупные семена, самые мелкие семена встречаются у орхидных (обычно весом около тысячных долей миллиграмма).

Строение семени

Снаружи семя покрыто покровами (кожурой), которая выполняет главным образом защитную функцию. Внутри семени находится зародыш, развивающийся из зиготы – оплодотворенной яйцеклетки. Клетки зародыша имеют диплоидный набор хромосом (2n). Кроме того, в семенах около 85% покрытосеменных растений есть эндосперм – специальная ткань, имеющая триплоидный набор хромосом. Эндосперм обеспечивает зародыш и формирующийся из него проросток растения питательными веществами. У голосеменных растений эндосперм имеет иное происхождение, чем у покрытосеменных: он образуется до оплодотворения из зародышевого мешка (женский гаметофит). Набор хромосом в его клетках сначала 1n, а затем, после слияния клеток, эндосперм голосеменных становится полиплоидным. Тем не менее, он выполняет ту же функцию, что и эндосперм цветковых растений: обеспечивает развивающийся зародыш питательными веществами. У некоторых растений (голосеменные, лилейные, орхидные, сложноцветные) образуется несколько зародышей (полиэмбриония).

Самые тяжелые семена у сейшельской веерной пальмы: вес ее семени (ореха) достигает 18 кг.

Самые тяжелые шишки – до 42 кг – у Encephalartus coffes – древесного растения из группы саговников.

Наибольшее количество семян выбрасывает тополь черный, или осокорь (Populus nigra): одно дерево – 28 млн семян за год.

Орхидея Cycnorches производит рекордное количество семян – 3 751 000.

Кожура семени, которая имеется у всех семян, многослойна. Ее функция – защита семени от высыхания, иногда от преждевременного прорастания и во многих случаях от света. Окраска кожуры семени часто темная, что зависит от присутствия в ней тех или иных пигментов, чаще всего антоцианов. Поскольку семена покрытосеменных растений обеспечены дополнительной защитной оболочкой – стенкой плода (околоплодником), то плотность и окраска кожуры семени зависит от характера околоплодника: если околоплодник прочный (дуб, подсолнечник), то семенная кожура тонкая, в противном случае кожура толстая и деревянистая. Семена сухих вскрывающихся плодов имеют более прочную и дифференцированную кожуру. В распространении семян важную роль играют выросты, образующиеся на семени. Они могут быть в виде волосков, что облегчает перенос семян ветром (тополь, ива). У семян некоторых растений имеются мясистые придатки, обычно ярко окрашенные и богатые жирными маслами, белками, крахмалом (бересклет, фиалка, копытень), что привлекает птиц и насекомых, облегчая распространение семян.

При детальном рассмотрении семени на его поверхности можно заметить рубчик. Это место, где к семени прикреплялась семяножка, соединявшая сначала семязачаток, а потом семя с плодом (точнее с плацентой плода). Рядом с ним находится небольшое отверстие – семявход (микропиле). Оно необходимо для поступления воды в семя при его набухании, кроме того, корешок зародыша в большинстве случаев направлен к семявходу, и если при набухании семени кожура не лопается, то корешок прорастает из семени наружу через семявход.

Зрелые семена цветковых растений различаются главным образом по соотношению размеров зародыша и эндосперма, форме зародыша и его положению в семени.

Зародыш растений может быть дифференцирован в различной степени. Дифференцированный зародыш зрелого семени обычно состоит из зародышевого корешка; зародышевого стебелька (гипокотиля); зародышевых листьев – семядолей и почечки, где находится точка роста побега. Таким образом, дифференцированный зародыш имеет зачатки всех вегетативных органов будущего растения.

Дуб – двудольное растение с двумя семядолями

У двудольных растений чаще бывает две семядоли, расположенные по бокам от зародышевого стебелька (зародыш с билатеральной симметрией). Почечка обычно находится на верхушке зародышевого стебелька. Иногда у зародышей двудольных встречается более двух или, наоборот, одна семядоля. У зародышей клена, яблони, люпина может быть 3–4 семядоли, которые развиваются из рано расщепляющихся зачатков. У зонтичных, лютиковых (двудольные растения) зародыш может быть и с одной семядолей, что происходит обычно в результате срастания семядолей. Иногда одна семядоля у зародыша двудольных возникает вследствие недоразвитости одной из семядолей (чистяк).

Для однодольных растений характерна одна семядоля, которая находится на верхушке стебелька, почечка обычно смещена вбок.

Кактусы – двудольные растения с тремя семядолями

Зародыши двудольных могут иметь различную форму, они бывают прямыми (табак, клещевина), спирально закрученными (некоторые крестоцветные), согнутыми (куколь), подковообразными (пастушья сумка). У однодольных своеобразную форму имеет зародыш злаков. Он занимает боковое положение в нижней части семени, имеет почечку с несколькими зачатками листьев. Единственная семядоля зародыша злаков превращена в щиток, который при прорастании семени обеспечивает всасывание и передачу зародышу питательных веществ эндосперма.

У некоторых растений с мелкими семенами (у паразитических эпифитов, сапрофитов, насекомоядных, например у заразиховых, орхидных, грушанки, подъельника, росянки) зародыш бывает нерасчлененным, т.е. в нем нельзя выделить отдельные части. У растений с недоразвитыми зародышами их дальнейшее развитие происходит внутри семени, но уже после того, как оно отделяется от материнского организма.

Семена как двудольных, так и однодольных растений можно разделить на три типа:

1) семена с хорошо развитым эндоспермом;

2) семена без эндосперма;

3) семена с эндоспермом и периспермом.

Цикламен – двудольное растение с одной семядолей

Эндосперм покрытосеменных растений развивается после оплодотворения мужской половой клеткой, спермием (набор хромосом 1 n), центральной клетки зародышевого мешка, которая имеет двойной набор хромосом. Именно поэтому эндосперм имеет тройной набор хромосом. Сначала при развитии семени эндосперм характеризуется активной метаболической деятельностью, он перерабатывает и передает зародышу вещества, поступающие из материнского организма. По мере роста семени эта деятельность затухает, и в эндосперме начинают откладываться запасные вещества. Далее отношения между зародышем и эндоспермом складываются по-разному, иногда для них характерно равновесие, а иногда антагонизм. Поэтому в зрелых семенах цветковых растений соотношение размеров зародыша и эндосперма сильно варьирует.

В семенах магнолиевых, лилейных, пальм зародыш мал, ткань эндосперма занимает почти все семя. В других семенах зародыш ко времени созревания разрастается и поглощает эндосперм, от него остается только слой клеток под семенной кожурой (яблоня, миндаль) или вообще ничего не остается, т.е. семя состоит из кожуры и зародыша (тыквенные, бобовые, сложноцветные). В случае полного поглощения зародышем эндосперма, питательные вещества откладываются обычно в семядолях зародыша. Одна из основных тенденций эволюции семени – редукция эндосперма и переход к увеличенному в размерах зародышу, в котором откладываются питательные вещества.

Тыква. Семя без эндосперма

Когда говорят о химическом составе семян, то в первую очередь это относится к химическому составу эндосперма, поскольку у покрытосеменных растений около 85% семян имеет эндосперм. Характерной особенностью семян является необычно низкое содержание в них воды: созревание семян сопровождается выходом воды через семенную кожуру. Содержание воды в семенах составляет 5–10% по весу, вместо 70–85%, которые характерны для большинства растений. Эндосперм семян состоит из крупных клеток запасающей ткани. Выделяют мучнистый эндосперм, в котором много крахмала, и маслянистый, в котором обычно много жирных масел, часто в сочетании с белком в виде алейроновых зерен (семена клещевины, ириса). Благодаря сильному обезвоживанию эндосперм бывает стекловидным. Для цветковых растений характерен главным образом маслянистый эндосперм. У некоторых покрытосеменных содержание жиров в семенах составляет 40–50% (подсолнечник). Семена, где нет эндосперма, содержат обычно больше белка (бобовые).

Типичным примером семени двудольного растения с эндоспермом является семя клещевины из семейства молочайных. Внутри семени располагается маслянистый белый эндосперм, окружающий зародыш с двумя семядолями. В семени ясеня зародыш с двумя семядолями также погружен в эндосперм. Но у ясеня перед прорастанием семени семядоли зародыша сильно разрастаются, поглощая питательные вещества эндосперма.

Типичным примером семени двудольных без эндосперма является семя тыквы, где под плотной кожурой находится зародыш с крупными семядолями. Эндосперм в этом случае отсутствует, он «съеден» в процессе созревания семени.

В качестве примера семени однодольного растения с эндоспермом можно привести семя ириса (касатика). Под плотной кожурой семени находится стекловидный эндосперм, который занимает бoльшую часть объема семени. Палочкообразный прямой зародыш в этом семени погружен в эндосперм. Выше уже упоминалось, что семя злаков имеет очень характерный зародыш с одной семядолей, расположенный в нижней части семени. Большая верхняя часть семени злаков занята стекловидным эндоспермом.

Среди однодольных, которые имеют семена без эндосперма, можно назвать представителей порядка болотниковых, среди которых широко известные стрелолист и частуха. Семя частухи заключено в односеменной плодик и имеет форму подковы. Под плотной кожурой семени находится зародыш в единственной семядоле которого находятся все запасы, перешедшие туда из эндосперма при созревании семени.

Иногда в семенах растений возникает дополнительная запасающая ткань – перисперм, которая лежит под кожурой и образуется из нуцеллуса семязачатка. Типичный пример семени с периспермом и эндоспермом – семя черного перца, где двусемядольный зародыш погружен в небольшой эндосперм, а вокруг него располагается мощный перисперм. Примерно такое же семя у кувшинки. В некоторых случаях эндосперм вообще исчезает, и в семени остается только перисперм. Такие семена характерны для гвоздичных.

Прорастание семян

Прорастание семян – это переход от состояния покоя к вегетативному росту зародыша и образующегося из него проростка. Основные вегетативные органы есть уже у зародыша растений. У проростка, который образуется из зародыша, не только разрастаются зародышевые органы, но и закладываются новые листья, боковые побеги, почки. По мере дальнейшего развития образуются цветы, органы размножения, зачатков которых у зародыша не бывает.

Лишь у некоторых растений после опадания с материнского растения семя прорастает сразу – это характерно, например, для тополя, ивы. Если семена этих растений не прорастают в течение 6–8 дней, они не прорастают вообще. Большинство семян, покинувших материнское растение, переходит в состояние покоя, которое длится у них различное время, иногда очень значительное. Например, семена лотоса могут сохранять всхожесть 70–100 лет. Известен уникальный случай прорастания семян люпина, которые хранились во льдах Аляски. По данным радиоизотопного анализа, этим семенам было около

10 000 лет.Лопух

Одуванчик

Досрочному прорастанию семян препятствует накопление в них фитогормона – абсцизовой кислоты. Глубокий покой часто характерен для семян с твердыми покровами: такие семена обычно прорастают лишь после того, как под влиянием внешних воздействий, их кожура размягчается. Кроме структуры кожуры на всхожесть влияют также содержание в семени воды и жиров: чем меньше жиров и воды в семенах, тем дольше они сохраняют всхожесть. У некоторых семян глубокий покой связан с недоразвитием семени. Это характерно, например, для женьшеня, у которого семя прорастает только на третий год.

Пушица

Для некоторых семян характерна гетероспермия – разносемянность. Такие растения образуют семена, прорастающие в разное время. Обычно эти семена различаются и внешне. Например, у белой мари существуют три вида семян: крупные (до 2 мм) с острым краем, коричневые, прорастающие в первый год; более мелкие, черные, прорастающие на второй год; очень мелкие, черные и блестящие, прорастающие на третий год. Обычно кожура мелких семян в несколько раз толще, чем кожура крупных.

Гетероспермия обеспечивает наличие в почве запаса семян, что способствует более длительному сохранению вида на данной территории.

Рекорд по дальности «стрельбы» семенами, равный 15 м, принадлежит тропической лиане Bauhinia purpurea; бешеный огурец стреляет на расстояние в 13 м.

Самые легкие семена у паразитического растения заразихи: масса одного семени – 1 миллионная доля грамма. А у березы, чьи семена считаются самыми легкими среди деревьев и кустарников, на 1 г приходится 5000 семян.

Для прорастания семян нужна в первую очередь вода, доступ кислорода и оптимальное значение температур. Поскольку семена сильно обезвожены, они должны впитать столько воды, чтобы в них начались процессы жизнедеятельности. Впитывая воду, семя набухает, причем его вес может увеличиться на 50–200%.

При набухании семени в нем активируются ферменты, обеспечивающие гидролиз полимерных молекул, в виде которых в эндосперме или семядоле хранятся питательные вещества. При этом крахмал семени превращается в глюкозу, жиры – в глицерин и жирные кислоты, белки – в аминокислоты. Затем полученные соединения окисляются с образованием энергии, которая необходима для синтеза белков и других соединений, без чего невозможен рост и развитие проростка. Поэтому второе необходимое условие для прорастания семени – наличие кислорода. Это вызвано тем, что наиболее эффективное окисление полученных соединений происходит только при участии кислорода в митохондриях, т.е. в процессе дыхания. Количество кислорода, которое необходимо семени для прорастания, индивидуально. Так, например, семена риса и тимофеевки могут прорастать под водой, так как им достаточно того кислорода, который растворен в воде.

Лопух

Еще одним условием прорастания является достаточно высокая температура окружающей среды. Максимальные значения оптимальной температуры – это 25–35 °С, при этой температуре все семена хорошо прорастают. Минимальное значение температуры, при которой происходит прорастание, зависит от происхождения растения. Растения северных стран с более холодным климатом прорастают при более низких температурах: так, красный клевер начинает прорастать при температуре +0,5 °С, рожь – при +1 °С, лен – при +2 °С, а пшеница – при +4 °С. В то же время растения, происходящие из зон с теплым климатом, прорастают при более высокой температуре, например дыни и огурцы прорастают при +10 °С. Семена некоторых растений северных зон прорастают лишь после того, как определенное время выдерживаются при низкой температуре. Для некоторых растений благоприятны перепады температур (сельдерей, барбарис).

Есть растения, которые не прорастают при отсутствии света (салат, табак), другие прорастают только в темноте (вероника), хотя на прорастание большинства семян свет не оказывает никакого воздействия.

Прорастание семян характеризуется всхожестью, т.е. процентом семян, давших нормальные проростки при оптимальных условиях за определенное время (для зерновых это 6–10 суток, для древесных растений – 10–60 суток), а также способностью к дружному прорастанию, т.е. процентом прорастания за определенный для каждой культуры срок (у зерновых – 3–5 суток).

Существует два способа прорастания семян: надземный и подземный. При надземном прорастании гипокотиль разрастается неравномерно, образуя петлеобразный изгиб, который пробивает слой почвы. Это связано с ускоренным делением клеток на верхней стороне гипокотиля. После выхода из земли он выпрямляется благодаря неравномерному росту нижней стороны (рост верхних клеток тормозится светом). Выпрямляясь, гипокотиль выносит на поверхность семядоли, которые на солнце зеленеют. К растениям с надземным прорастанием относится, например, фасоль. При подземном прорастании зародышевый стебелек выходит из лопнувшей при набухании кожуры и растет непосредственно вверх конусом нарастания. При этом семядоли, в которых еще остаются питательные вещества, остаются под землей и какое то время наряду с фотосинтезом, который начинается в зеленеющем проростке, служат источником питания проростка. Такое прорастание характерно, например, для гороха.

Источник статьи: http://bio.1sept.ru/article.php?ID=200600201