История яблони: до людей и с людьми

Ежегодно в мире собирается более восьмидесяти миллионов тонн яблок, а число сортов этого фрукта превышает семь с половиной тысяч. Ученые уже довольно давно знают, что родиной культурной яблони были горные леса к западу от Тянь-Шаня, на территории нынешних Казахстана и Киргизии. Недавно появилось исследование, в котором раскрываются новые подробности истории яблони. В частности, автор пришел к выводу, что эволюционные изменения, приведшие в итоге к появлению современных яблонь, начались у их диких предков еще до того, как на эти плоды обратили внимание люди.

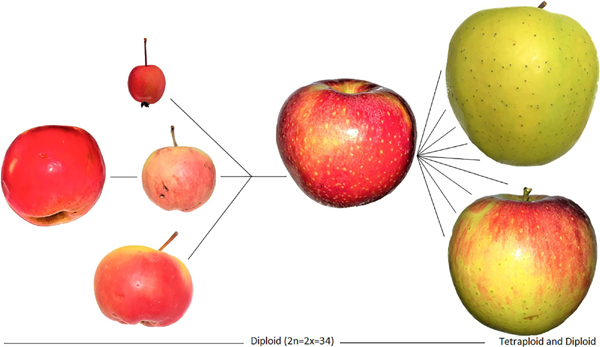

Двумя годами ранее историю яблонь сумела уточнить команда ученых из Китая и США, сравнившая геномы 117 сортов культурной яблони и 20 диких видов яблонь. Исследователи подтвердили, что основным предком домашней яблони (Malus domestica) была яблоня Сиверса из Казахстана. В дальнейшем, когда яблони распространялись на запад вдоль Великого шелкового пути, они скрещивались с местными видами: в Сибири – с ягодной яблоне (M. baccata), на Кавказе – с восточной яблоней (M. orientalis), в Европе – с лесной яблоней (M. sylvestris). Примерно 46 % генома современных яблок унаследованы от яблони Сиверса, а 21 % – от лесной яблони.

История культурной яблони. Крайняя слева – яблоня Сиверса, далее сверху – ягодная яблоня, в центре – яблоня восточная, снизу – яблоня лесная. Эти четыре вида были предками домашней яблони, давшей позже множество различных сортов.

На другом направлении распространения яблонь из Центральной Азии – на восток, в Китай, они тоже скрещивались с местными видами, генетические следы которых сохраняются в некоторых китайских сортах. Восточноазиатские яблони, считающиеся сейчас самостоятельными видами: яблоня сливолистная (M. prunifolia, известна российским садоводам как «китайка») и яблоня азиатская (M. asiatica), вероятно возникли в результате гибридизации между яблоней Сиверса и сибирской ягодной яблоней.

Неожиданным выводом в исследовании 2017 года оказалось, что казахстанские яблони Сиверса и представители того же вида, растущие совсем рядом, только по другую сторону гор, в Синьцзяне, генетически отличаются друг от друга. И синьцзянские яблони не внесли никакого генетического вклада в яблоню домашнюю. Зато теперь их рассматривают как источник потенциально полезных генов для новых сортов.

Автором нового исследования стал Роберт Шпенглер (Robert N. Spengler III), руководитель лаборатории палеоэтноботаники Института изучения истории человечества Общества Макса Планка. Его статья об истории яблони была опубликована в журнале Frontiers in Plant Science, также яблоне посвящена значительная часть его книги «Плоды из песков» (Fruit from the Sands. The Silk Road Origins of the Foods We Eat), которая этим летом выходит в издательстве Калифорнийского университета.

Важным фактором, благодаря которому яблоки стали такими, какими мы их знаем, Шпенглер называет приспособление к эндозоохории – распространению семян при помощи животных, поедающих плоды. Для привлечения распространителей плоды растений становятся крупнее, приобретают яркую окраску и сладкий вкус. При этом у представителей семейства розоцветных, к которому принадлежит яблоня, можно заметить две стратегии. Одни растения, например, вишня или малина, “делают ставку” на птиц. Их плоды небольшого размера. Другие ориентируются на поедание плодов крупными животными, “мегафауной” (Шпенглер относит к этой категории млекопитающих с весом от сорока килограммов). У таких растений проявляется тенденция к постепенному увеличению размера плодов за счет вкусной мякоти, а семена при этом остаются мелкими и легко проходят через кишечник млекопитающих, не теряя всхожести.

Яблоня эволюционировала по второму пути. Конечно, особенно крупными и сладкими яблоки стали уже в процессе искусственного отбора, но началось их увеличение еще без участия человека. До сих пор дикие яблоки с удовольствием едят медведи, олени и другие животные. Сейчас их роль в распространении семян невелика, так как мала их численность животных, а свобода передвижения ограничена сохранившимися лесами, но в плейстоценовую эпоху они играли ведущую роль в расселении яблони.

Предполагается, что помимо яблони Сиверса данное направление эволюции было свойственно другими видам крупноплодных диких яблонь (например, лесной яблоне и яблоне Недзвецкого, Malus niedzwetzkyana), а также диким предкам абрикоса (Prunus armeniaca), персика (Prunus persica), тибетскому персику (Prunus mira) или растущему в Китае персику Давида (Prunus davidiana).

Биологи объясняют таким же эволюционным приспособлением появление некоторых крупноплодных деревьев в других семействах и других регионах Земли. Иногда эта стратегия становится опасной. Если вид-распространитель исчезает, растение, тесно приспособленное к сотрудничеству с ним, испытывает значительные затруднения и тоже может исчезнуть. В эту ловушку попали некоторые южноамериканские деревья, чьи плоды поедали представители плейстоценовой мегафауны – гигантские ленивцы и гомфотерии. После их вымирания деревьям пришлось нелегко. Впрочем, некоторым вновь повезло и они “нашли” нового распространителя – человека. Например, в диком виде авокадо сейчас довольно редко встречается в лесах Южной Америки, зато люди его выращивают в тропиках по всему миру. Но если бы люди не полюбили авокадо, этот вид, весьма вероятно, уже бы исчез. Авокадо и другие растения, которые развивались в ходе совместной эволюции с вымершими ныне видами животных, биолог Дэниэл Янсен предложил называть «эволюционными анахронизмами», подробнее о них можно прочитать в отдельном очерке.

Роберт Шпенглер отмечает, что, по палеоботаническим данным, в голоценовую эпоху многие деревья семейства розоцветных в Евразии испытали значительное сокращение своего ареала. Например, дикий персик сейчас уже находится на грани исчезновения. Шпенглер выявил корреляцию между размером плода и сокращением ареала. Чем крупнее плоды у дерева, тем значительнее снизилось его распространение после плейстоцена (до вмешательства человека). Логично предположить, что ранее семенам помогали распространяется исчезнувшие теперь виды млекопитающих. Те же деревья и кустарники, чьи семена распространяют птицы, не испытали подобных проблем. Даже среди диких яблонь мелкоплодная ягодная яблоня (M. baccata) растет в дикой природе на значительно большей площади, чем три других предковых вида яблони.

Но для яблонь, как и для некоторых других плодовых деревьев, новыми распространителями стали люди. Путь от дикой яблони Сиверса к домашней яблони отличался от стратегии одомашнивания злаков. С одной стороны, получить более привлекательные плоды можно было, минуя длительный отбор в течение ряда поколений. Для дикие яблок на Тянь-Шане характерная высокая пластичность и широкий диапазон фенотипических признаков. В дикой популяции есть деревья, которые дают плоды диаметром до восьми сантиметров, плоды некоторых диких яблонь могут быть сладкими и ароматными. Люди могли просто выбрать более сладкие и крупные плоды. Но с другой стороны, возникала и серьезная трудность. При половом размножении потомство яблонь не сохраняет родительских характеристик. Если мы посадим семечко сортовой яблони, из него вырастет дерево с непредсказуемыми свойствами. Желаемые характеристики сорта сохраняются лишь при помощи размножения прививкой. Но, надо признать, прививать черенки люди научились довольно быстро. Античные садоводы уже хорошо знали этот метод.

Шпенглер отмечает свидетельства употребления в пищу плодов разных видов яблонь еще до распространения из Центральной Азии яблони Сиверса. Наиболее известны высушенные половинки яблок, обнаруженные в царской гробнице в Уре. Они датируется концом четвертого тысячелетия до н.э., и, скорее всего, относятся к виду M. orientalis. Остатки яблок начала 1 тыс. до н. э. археологи нашли в оазисе Кадес в пустыне Негев. Жители древнего Ближнего Востока сушили яблоки, что не только было необходимым для длительного хранения, но и помогало улучшить их терпкий вкус, когда сушеные яблоки использовали для приготовления отвара. В Европе в пищу шли плоды лесной яблони.

Находки семян яблок в поселениях людей 8 – 1 тыс. до н. э.

Современное культурное яблоко возникло благодаря торговым связям между Центральной Азией и странами Ближнего Востока и Европы. Во время продвижения по Великому шелковому пути яблоня Сиверса подверглась гибридизации с местными видами. Шпенглер полагает, что отдельные виды яблонь оказались в изоляции из-за периодических оледенений, эта изоляция сохранялась и позже, когда ледники отступили, и преодолеть ее яблони смогли только при помощи человека.

Источник статьи: http://polit.ru/article/2019/06/01/ps_apple/

Анализ изученности кроны и насаждений яблони как продукционной фотосинтезирующей системы

Достижения биологии, физиологии сельскохозяйственных растений, комплексный подход к исследованию продуктивности естественных и искусственных фитоценозов обусловили в последние 60 лет очень существенный рост урожайности посевов и насаждений с/х культур.

Появилось много сортов и гибридов, которые в соответствующих условиях дают значительный прирост урожайности.

Плодоводство

В плодоводстве получили широкое распространение слаборослые подвои, малообъемные формировки крон и загущенные насаждения.

Такие типы садов объективно обеспечивают более эффективное использование основного нерегулируемого в полевых условиях ресурса – прихода фотосинтетически активной радиации солнца.

Проводятся интенсивные испытания разных систем формирования и обрезки кроны, технологий возделывания разных плодовых пород и сортов в различных климатических и почвенных условиях.

Организован мониторинг плодовых насаждений в разных почвенно-климатических зонах Украины, исследуются адаптации садов к неблагоприятным факторам среды обитания.

При подборе сортов для выращивания в конкретных условиях целесообразно знать их потенциальную продуктивность в данных условиях.

При этом в комплексе традиционных параметров, которые используются плодоводами при сравнительном изучении сортов (сила роста, габитус кроны, характер плодоношения, устойчивость к неблагоприятным факторам).

Целесообразно ввести показатели хозяйственной продуктивности фотосинтеза и фотосинтетический потенциал. Эти показатели дают возможность анализировать, насколько полно может исследуемый сорт использовать потенциал почвенного плодородия, тепловые и световые ресурсы местности и, на этой основе, проводить более рациональные исследования и подбор сортов.

В данной работе сделана первая попытка провести такой анализ трех сортов яблони в условиях предгорной зоны Крыма.

Обзор литературы

К.А. Тимирязев

В результате исследований роли света в фотосинтезе установил «космическую роль» зеленых растений на Земле.

Растения поглощают поступающий из космоса на Землю солнечный свет, трансформируют световую энергию в химическую энергию продуктов фотосинтеза – органических веществ, которые являются пищей для всех животных и человека.

Как следствие это функционального открытия, К.А. Тимирязев поставил задачу более эффективного использования поступающей на Землю от Солнца световой энергии.

«…луч солнца, упавший не на зеленый лист возделываемого поля, а на камень или голую землю – это кусок хлеба, безвозвратно потерянный для человечества.»

Опыт целенаправленного выращивания человеком растений для получения урожая плодов накапливался несколько тысячелетий, но только в последние два столетия создаются научные основы этой деятельности.

И.В. Мичурин

В плодоводстве устанавливается значение сорта и подвоя, и получают практическую значимость тезисы И.В. Мичурина «Сорт решает успех дела», «Подвой – это фундамент плодового дерева».

Проводятся исследования биологии плодовых деревьев и устанавливаются основные закономерности естественного формирования и развития надземной части, корневых систем.

Разрабатываются основы интенсификации производства за счет введения и использования слаборослых подвоев, ухода за корневыми системами через орошение, удобрение и комплексов рациональных приемов ее обработки и содержания в междурядьях сада.

Разрабатываются системы естественно-улучшенных формировок.. Особенно важна в интенсификации плодоводства роль использования искусственных формировок крон в сочетании с использованием слаборослых подвоев и сортов с комплексом ценных свойств.

При этом в качестве теоретической основы применения в саду искусственных формировок малообъемных крон используется тезис: обеспечить достаточно высокую освещенность листьев внутри кроны при загущенном расположении деревьев в ряду, т.е. создавать «крону-ряд».

Такой подход к конструировании сада основан на сформулированном К.А. Тимирязевым тезисе о необходимости рационального использования человеком солнечного света.

Системный подход

Исторически сложилось так, ч то только в 50-х годах прошлого столетия ученые-растениеводы начали применять системный подход к исследованию посевов и насаждений как продуктивных фотосинтезирующих систем.

Были разработаны приборы и методики исследований фотосинтеза и светового режима агрофитоценозов, установлены принципы оценки энергетической эффективности посевов и насаждений.

Принята и осуществлена международная биологическая программа исследований фотосинтеза на разных уровнях, в том числе – уровне агрофитоценозов, проводятся исследования по новой международной программе под эгидой ООН.

В результате этих исследований были установлены основные критерии оценки агрофитоценозов как био-физиологических систем:

- индекса облиствленности (индекса листовой поверхности) посевов разных культур,

- фотосинтетического потенциала агрофитоценозов,

- характера распределения фотосинтетически активной радиации в зависимости от структуры посевов основных полевых культур.

Установлены механизмы влияния режимов водного и минерального питания на урожайность агрофитоценозов через изменения фотосинтетического потенциала, интенсивности фотосинтеза, его продуктивность и хозяйственный коэффициент.

Концепция

Разработана концепция создания комплексов последовательных агротехнических мероприятий и приемов по формированию агрофитоценозов с конкретными характеристиками продукционной фотосинтезирующей системы.

Которые практически гарантируют получение запланированного количества и качества урожая. На основе этой концепции осуществляется программирование урожайности.

Которое предусматривает мониторинг состояния агроценоза как фотосинтезирующей системы и своевременную коррекцию процессов роста и формирования урожая через изменение водного и минерального питания или воздействия непосредственно на растение.

Большая часть таких исследований и разработок проведена для посевов полевых культур и овощных растений в условиях теплиц.

Плодовые сады как агрофитоценозы своей структурой и биологическими особенностями плодоношения очень сильно отличаются от полевых агрофитоценозов.

По этой причине нельзя механически применять результаты исследований фитоценотической деятельности и урожая в посевах как рекомендации для критериев формирования структуры сада как фотосинтезирующей системы.

Для исследования динамики формирования фотосинтетического потенциала и продуктивности фотосинтеза плодовых деревьев нельзя использовать методические подходы, используемые для этих целей в полевых агроценозах, т.к. они основаны на удалении с поля растений учетных площадок.

По этой причине насаждения плодовых деревьев с разными конструкциями, размерами крон, системами их формирования и обрезки, схемами размещения в саду исследованы как продукционные фотосинтезирующие системы недостаточною

Если учесть большое разнообразие биологических особенностей роста, габитуса кроны и плодоношения разных плодовых пород и сортов.

Исследования

Около пятидесяти лет в Крыму проводились исследования характера распространения суммарной и фотосинтетически активной радиации в кронах яблони, активности и хозяйственной продуктивности фотосинтеза листьев в разных зонах кроны.

Этими исследованиями в общем подтверждены данные, полученные в подобных исследованиях, проведенных в других климатических зонах.

Установлено, что продуктивность фотосинтеза различна у разных сортов яблони и прямо зависит от среднедневной интенсивности ФАР и интенсивности фотосинтеза в соответствующей зоне кроны.

В результате исследований светового режима кроны в зависимости интенсивности фотосинтеза от освещенности листьев получили теоретическое обоснование практические данные о более высокой урожайности загущенных садов с плоскими и малообъемными кронами.

Во всех встреченных в доступной литературе рекомендациях по формированию крон в качестве основного положения указывается, что зона достаточного освещения листьев простирается до 1,5 м в глубину кроны от ее периферийных листьев.

В работе отмечается, что при очень сильном загущении кроны зона недостаточного освещения листьев может находиться уже на расстоянии 0,5 м от периферийных листьев. В этой же работе отмечено, что плотность листового полога зависит от формировки кроны, ее обрезки и свойств сорта.

Из этого следует важный : рекомендация создавать «плодовую стену» или «крону-ряд» шириной до 2,5 – 3,0 метров не всегда оправдана, нужно учитывать особенности роста, характера ветвления и плодоношения конкретного сорта.

А.А.Ничипорович

Работами А.А.Ничипоровича и других исследователей агрофитоценозов как продукционных фотосинтезирующих систем установлено.

Что урожайность агрофитоценоза зависит прямо пропорционально от хозяйственной продуктивности фотосинтеза и фотосинтетического потенциала: Урожайность (сухого в-ва) = ПФ хоз Х ФП.

Хозяйственная продуктивность фотосинтеза яблони – это суточный прирост сухого вещества яблок в расчете на 1 м2 листьев. ПФ хоз прямо зависит от обеспеченности растений водой и освещенности листьев, условий минерального питания растений.

На хозяйственный коэффициент фотосинтеза яблони в саду может очень сильно влиять обрезка кроны, а также биологические особенности сорта и подвоя.

Учитывая разную адаптированность сортов яблони к температурному и водному режиму атмосферы в период вегетации, можно предположить.

Что средняя за день интенсивность фотосинтеза и общее накопление (прирост) сухого вещества биомассы в расчете на 1м2 листьев за сутки у разных сортов также могут быть разными в одинаковых условиях.

В доступной литературе нет сведений о чистой продуктивности фотосинтеза яблони, а сведения о хозяйственной продуктивности фотосинтеза встречаются очень редко.

Это обусловлено большими методическими трудностями в отличие от полевых культур, имеющих относительно небольшие размеры растений, у плодоносящих деревьев яблони практически невозможно провести прямые учеты годичного прироста биомассы всего дерева.

Для таких растений применимы методы расчета прироста биомассы по учетам объемов древесины и массы листьев и плодов.

Фотосинтез

Значительно проще проводить расчеты хозяйственной продуктивности фотосинтеза через учеты массы урожая с одного дерева и площади листьев в его кроне.

Однако такой подход к решению задачи возможен практически только в садах с малообъемными кронами, т.к. площадь листьев в кроне всего дерева определить очень трудно.

Хозяйственную продуктивность фотосинтеза определяют кольцеванием плодоносных веточек (кольчаток¸копьец, плодовых прутиков). При этом отток продуктов фотосинтеза из листьев, расположенных на такой веточке, прерывают удалением неширокого кольца коры.

В результате такой операции практически все продукты фотосинтеза листьев, расположенных выше снятого кольца коры, расходуются на рост плода.

Прирост сухого вещества плода за время опыта учитывается по разнице массы в начале (в день окольцевания веточки) и в конце (при созревании плода) определения.

Для определения содержания сухого вещества в плоде в начале опыта подбирают точно таких же размеров плод этого же сорта. По данным этот метод можно использовать и для определения чистой продуктивности фотосинтеза яблони.

Кольцевание

Для этого, кроме прироста сухого вещества плода, нужно учесть также прирост сухого вещества окольцованной веточки.

При кольцевании веточки с плодами нужно учитывать, что о суммарной площади листьев, которые будут питать плод на окольцованной ветке, может зависеть продуктивность их фотосинтеза.

Необходимо также помнить, что в разных по освещенности листьев зонах кроны продуктивность фотосинтеза может различаться очень сильно. Эти сведения говорят о несовершенстве метода, т.к. он требует учета большого количества сопутствующих факторов.

Несмотря на методические трудности, полная оценка потенциальной продуктивности сорта в конкретных условиях выращивания невозможна без таких исследований.

Это заключение основывается на недостаточном обосновании практических рекомендаций расчета удельной облиствленности завязей при прореживании плодов в кронах яблони на разных подвоях, суммарной площади листьев для получения запланированного урожая с 1 дерева и 1 га сада.

Например, проф. А.П.Драгавцев приводит сведения о том, что при нагрузке яблонь урожаем 1,0 – 1,5 кг плодов на 1 м2 листьев в кроне обеспечивает регулярное плодоношение, а 2,0 кг и более на 1 м2 листьев вызывает периодичность плодоношения.

Мержаниан Ю.А. приводят результаты расчетов удельной продуктивности листьев в разных зонах кроны яблони. Он изменяется от 1,0 – 0,3 кг внутри кроны до 0,8 – 1,3 кг яблок на 1 м2 листьев в других зонах кроны.

При этом автор отмечает, что при устойчивой обеспеченности растений водой более продуктивны листья деревьев на слаборослом и среднерослом подвое по сравнению с сильнорослыми.

Но при недостатке орошения и засушливом лете у деревьев на слаборослом подвое удельная продуктивность листьев снижается сильнее, чем на сильнорослых.

Автор не приводит сведений продуктивности листьев разных сортов яблони, а этот вопрос имеет очень большое значение для подбора сортов в конкретных климатических условиях. В работе Н.И.Копылова отмечаются различия продуктивности фотосинтеза трех сортов яблони.

Местные условия

Учитывая разную адаптированность сортов к местным условиям, исследование хозяйственной продуктивности фотосинтеза как показателя адаптированности сорта может иметь большое значение.

Посевы однолетних полевых культур, насаждения плодовых деревьев – все агрофитоценозы – создаются для получения урожая, чтобы удовлетворить потребности для питания с/х животных и человека, решать экономические задачи.

Урожай (хозяйственная часть биомассы растений) формируется из продуктов фотосинтеза и интегральным показателем эффективности фотосинтеза является его хозяйственная продуктивность.

В процессе фотосинтеза происходит трансформация световой энергии солнечного излучения в химическую энергию органических соединений, которые синтезируются из СО2 и Н2О.

Фотосинтез зависит от многих внешних условий и внутренних факторов растений в агроценозе, но, в конечном итоге, все эти условия и факторы не изменяют главного условия – если световая энергия в достаточной мощности не поглощается листьями, то фотосинтез невозможен.

Поэтому, с точки зрения физики, агрофитоценозы нужно рассматривать как «ловушки» световой энергии, поступающей на Землю от Солнца и «устройства», которое эту «пойманную», т.е. поглощенную хлоропластами энергию «консервируют» и накапливают в биомассе.

Такой подход к оценке агрофитоценозов дает основной критерий – энергетическую эффективность посева, насаждения.

Этот критерий показывает, какая часть фотосинтетически активной радиации солнца, поступающей на всю площадь агрофитоценоза, использована растениями и накопилась в виде химической энергии в урожае с этой площади.

Эффективность

Очевидно, что чем выше урожайность, тем выше и энергетическая эффективность. Чтобы повысит энергетическую эффективность агрофитоценоза, необходимо обеспечить максимально возможное в конкретном агроценозе поглощение ФАР в течение вегетации.

Основной путь решения этой задачи – обеспечить достаточную облиствленность агрофитоценоза за весть этот период.

Как уже отмечалось, эффективность фотосинтетической деятельности листьев в плодовом саду как агрофитоценозе характеризуется хозяйственной продуктивностью фотосинтеза.

Хозяйственная продуктивность показывает, сколько граммов сухого вещества плодов накапливается за каждые сутки периода формирования урожая одним м2 листьев.

Урожайность, т.е. масса всех плодов на 1 га сада, формируется на этой площади не одни сутки, а в течение всего периода от цветения до созревания плодов, и не 1 м2 листьев, а всей площадью листьев, которая «работает» на 1 га сада в течение периода формирования урожая.

Показатель, который дает возможность оценить агрофитоценоз как фотосинтезирующую систему, способную обеспечить формирование определенной урожайности при известной продуктивности фотосинтеза, называют фотосинтетическим потенциалом.

Величину фотосинтетического потенциала 1 га фитоценоза математически можно выразить как произведение среднесуточной за время формирования урожая суммарной площади листьев на 1 га (S ср (м2)) и количества суток в периоде формирования урожая (n сут): ФП = S ср, м2 Х n сут.

Урожай

Установлено, что для получения удовлетворительных урожаев при средних значениях продуктивности фотосинтеза фотосинтетический потенциал полевых культур должен быть не менее 1 млн м2 * суток.

Для садовых агроценозов в доступной литературе сведения о фотосинтетическом потенциале садов разного типа не найдено. Учитывая принципиально важное значение фотосинтетического потенциала сада в его урожайности, целесообразно дать краткий анализ возможностей увеличения ЫАР сада.

ФП рассчитывается как произведение двух сомножителей: средней площади листьев и количества суток формирования.

Поскольку длительность периода формирования урожая является сортовым признаком и практически очень мало зависит от агротехники, основным и практическим единственным способом увеличить ФП сада является принятие мер по увеличению суммарной площади листьев в саду.

Облиствленность

Т.е. повышение облиствленности сада. Облиствленность сада можно охарактеризовать несколькими показателями: суммарной площадью листьев в кроне одного дерева или 1 га сада.

А также индексом облиствленности (или индексом листовой поверхности – ИЛП), т.е. соотношением суммарной площади листьев с площадью поверхности почвы, над которой эти листья расположены.

Для полевых культур сплошного сева ИЛП считается оптимальным при значениях 5 – 6, т.е. на 1 га посева размещается 5 – 6 га суммарной площади листьев. Для насаждений плодовых деревьев часто используются рекомендации придерживаться таких же величин ИЛП.

Однако структура садового агроценоза принципиально отличается от структуры посева полевых культур. В саду любой конструкции значительная часть поверхности почвы (междурядья сада) остается незанятой деревьями.

Поэтому ИЛП сада целесообразно рассчитывать как соотношение суммарной площади листьев кроны и площади проекции этой кроны на поверхность почвы. При таком расчете ИЛП сада должен быть значительно более высоким, чем ИЛП поля.

При этом очень важно, чтобы крона не была загущена. Структура кроны зависит от сортовых особенностей дерева, но может быть создана и поддерживаться в заданных параметрах обрезкой и формированием.

Динамика нарастания площади листьев в начале вегетации зависит от характера ветвления (у сортов с преобладанием кольчаток облиствленность нарастает быстрее) и обрезки (укорачивание годичных приростов задерживает нарастание облствленности кроны).

В имеющейся литературе очень мало сведений о сравнительных характеристиках формирования облиствленности и фотосинтетическом потенциале разных сортов в насаждениях различной конструкции крон плодовых деревьев, поэтому исследования в этом направлении и могут быть актуальными.

Анализ изученности кроны и насаждений яблони как продукционной фотосинтезирующей системы показывает, что в существующих садах при урожайности 30 – 40 т плодов с 1 га потенциал сада как физиологической системы реализуется далеко не полностью.

Часто этот потенциал садов в конкретных условиях просто неизвестен. По этой причине целесообразно проводить исследования основных показателей сорта, от которых зависит урожайность сада как результат функционирования его как продукционной фотосинтезирующей системы.

Зная эти показатели, можно судить а потенциале урожайности этого сорта в конкретных условиях и принимать целенаправленные меры по реализации этого потенциала через корректировку в системе мер по созданию сада и ухода за ним.

Источник статьи: http://sadovnikonline.ru/396-analiz-izuchennosti-krony-i-nasazhdenij-yabloni-kak-produktsionnoj-fotosinteziruyushchej-sistemy-html/