Влияние на речной сток хозяйственной деятельности на поверхности речных бассейнов

Вырубка и восстановление леса. Вырубка лесов была исторически первым крупным проявлением деятельности человека, оказавшим влияние на сток рек. Вопрос о гидрологической роли леса и последствиях вырубки леса остро обсуждается среди гидрологов очень давно, причем высказываются прямо противоположные взгляды. Причина противоречивых суждений о гидрологической роли леса и влияния на сток его вырубки состоит в том, что эта роль неоднозначна и зависит от возраста и состава леса, от глубины залегания грунтовых вод, а также величины речного бассейна.

Главная причина возможного изменения годового стока рек заключается в изменении суммарного испарения в результате вырубки или восстановления леса. Испарение же зависит от характера подстилающей поверхности, в частности от потребления воды лесом, которое различается у лесов разного возраста и состава.

оказательства изменения испарения и стока привел О. И. Крестовский на примере вырубки и восстановления елового леса (рис. 6.28). В первое десятилетие после вырубки леса испарение резко снижается (на 20—35 %), так как надпочвенная растительность, оставшаяся после вырубки спелого елового леса, не требует большого количества влаги. Снижение испарения может привести к переувлажнению почвы, повышению уровня грунтовых вод. В это

Рис. 6.28. Влияние вырубки леса, возраста и состава восстанавливающегося леса на изменение испарения (/) и годового стока (2) в процентах нормы (по О. И. Крестовскому)

время сток с лесосеки возрастает и превышает норму в 1,4— 1,9 раза. Особенно существенно возрастает поверхностный сток. Это, в свою очередь, приводит к усилению эрозии и увеличению стока наносов (это явление отмечено в период массового сведения лесов как в Европе, так и в Азии).

В последующие годы по мере естественного восстановления древостоя (в первую очередь начинают вырастать лиственные деревья) испарение быстро увеличивается, а сток уменьшается и к началу третьего десятилетия после вырубки достигает нормы, характерной для взрослого леса до вырубки. В четвертом — седьмом десятилетиях после вырубки вырастает густой лиственный лес. Общее количество зеленой массы достигает максимума, потребление воды лесом также становится наибольшим. В этот период сток сокращается. В последующем происходит постепенная замена лиственного леса хвойным, которая сопровождается сокращением потребления воды лесом. Потери на испарение уменьшаются, а сток увеличивается, и через 110—130 лет после вырубки становится таким же, как и до нее.

Таким образом, по О. И. Крестовскому, в первые годы после вырубки сток увеличивается, затем уменьшается и лишь после полного восстановления видового состава леса возвращается к норме. При этом наиболее сильные изменения претерпевает поверхностная составляющая стока.

Когда на лесосеке проводят искусственную посадку хвойного леса, восстановление и леса и стока происходит на 25—50 лет быстрее. Если же на месте лесосеки создают сельскохозяйственные угодья, то изменение величины стока будет зависеть от вида сельскохозяйственных культур и от того, больше или меньше воды потребляют они по сравнению с водопотреблением леса. Во многих случаях годовой сток с сельхозугодий приблизительно такой же, как и с леса.

Поскольку на больших речных бассейнах лес не бывает однородным по составу и возрасту (вследствие, например, разновременности вырубок), суммарное влияние леса на годовой сток на больших площадях нивелируется.

Уменьшение годового стока на залесенном водосборе наглядно иллюстрируют такие данные по двум речным бассейнам в Танзании. На залесенном водосборе, несмотря на большее количество осадков, сток оказался в два раза меньше, чем на водосборе, значительная часть которого занята культурной растительностью. Это различие объясняется большей величиной транспирации на залесенном водосборе и потерями на испарение осадков, задерживаемых кронами деревьев.

Вместе с тем имеются и противоположные данные: по П. Ф. Ид- зону, например, лес в лесной зоне часто увеличивает годовой сток, а уменьшение лесистости в XX в. снизило годовой сток рек Вятки, Верхней Волги, Днепра на 5—50 %. Существование разноречивых данных по столь важной проблеме требует продолжения исследований.

Меньше расхождений среди исследователей в оценке влияния леса на подземную составляющую стока и на питание рек в меженный период. Роль леса в этом безусловно положительная. По П. Ф. Ид- зону, например, подземное питание рек в пределах лесной зоны на 30—70, а сток в летне-осенний период на 20—50 % больше на залесенных водосборах, чем на малооблесенных. В этом проявляется водоохранная и регулирующая роль леса. Восстановление лесов увеличивает ресурсы пресных подземных вод и подземное питание рек.

Осушение болот и заболоченных земель. К настоящему времени считается доказанным, что болота благодаря особым водно-физическим свойствам торфа активно поглощают воду, сильно ее испаряют и плохо отдают рекам. Поэтому сток рек с заболоченных водосборов, как правило, меньше, чем сток рек с рядом расположенных незаболоченных водосборов (подробнее см. разд. 9.6). Непосредственным последствием осушения болот становится увеличение стока в результате уменьшения испарения, а также понижения уровня грунтовых вод и сработки вековых запасов вод в болотах. В последующем величина стока будет зависеть от вида сельскохозяйственных культур, произрастающих на месте осушенных болот. Общая водоносность рек в результате осушения болот изменяется мало, так как испарение с сельхозугодий близко по величине к испарению с болот. Внутригодовое распределение стока после осушения болот становится более равномерным, так как возрастает меженный сток вследствие снижения испарения. Влияние осушения болот на сток возрастает с уменьшением величины водосбора и увеличением засушливости климата. В южных районах осушение болот и заболоченных территорий может существенно уменьшить потери на испарение и увеличить сток. Так, значительно сократились величины испарения при осушении плавней в низовьях и дельтах Волги, Кубани, Амударьи.

Агротехнические мероприятия. К агротехническим и агромелиоративным мероприятиям относятся зяблевая вспашка, распашка целинных и залежных земель, создание полезащитных лесных полос, мероприятия по снегозадержанию и т.д. Цель этих мероприятий — повышение урожайности сельскохозяйственных культур. В зоне недостаточного увлажнения это достигается, в частности, задержкой влаги на полях, уменьшением склонового стока, увеличением доли воды, идущей на продуктивное испарение.

Гидрологические последствия таких мероприятий зависят от площади водосбора. На малых водосборах благодаря улучшению в результате распашки инфильтрационных свойств почв и задержанию воды на полях существенно сокращается поверхностный сток. Уменьшается и величина годового стока, причем степень этого уменьшения растет с севера на юг, достигая 5—10 в лесостепной, 20—50 % в степной зоне. С увеличением размеров речного бассейна влияние агротехнических мероприятий на сток быстро падает. Объясняется это тем, что на больших бассейнах менее заметное влияние на сток оказывает перераспределение поверхностного и подземного стока. Влага, удержанная на полях и перешедшая в подземный сток, возвращается в русла больших рек в виде увеличивающегося подземного питания.

Суммарное влияние агротехнических мероприятий на больших территориях проявляется в сокращении стока половодья, некотором увеличении меженного стока и, как правило, небольшом уменьшении годового стока. Последнее — следствие не столько самих агротехнических мероприятий, сколько более продуктивного использования вод на сельскохозяйственных угодьях.

Урбанизация. Непосредственное влияние городских территорий на сток (без учета водопотребления на промышленные и коммунальные нужды) связано с изменением составляющих водного баланса. Над крупным городом благодаря увеличению запыленности атмосферы и повышенной «шероховатости» подстилающей поверхности атмосферные осадки возрастают приблизительно на 10 % по сравнению с осадками в естественных условиях. Радикальное изменение характера поверхности (увеличение площадей крыш и территорий, покрытых асфальтом) приводит к резкому сокращению инфильтрации, ускорению стекания талых и дождевых вод. В результате величина стока с городских территорий возрастает на 10— 15%, причем особенно заметно увеличиваются поверхностная составляющая стока и в 2—3 раза — максимальные величины паво- дочного стока. Подземная составляющая стока заметно уменьшается. Несмотря на такие большие изменения стока в пределах городских территорий, суммарное влияние урбанизации на сток рек невелико, что объясняется небольшой долей городских территорий в общей площади бассейна реки (не более 1—2 %). Значительно существеннее отрицательное влияние урбанизации на качество речных вод. Во многих городах мира ухудшение качества воды протекающих здесь рек превращается в серьезную проблему.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

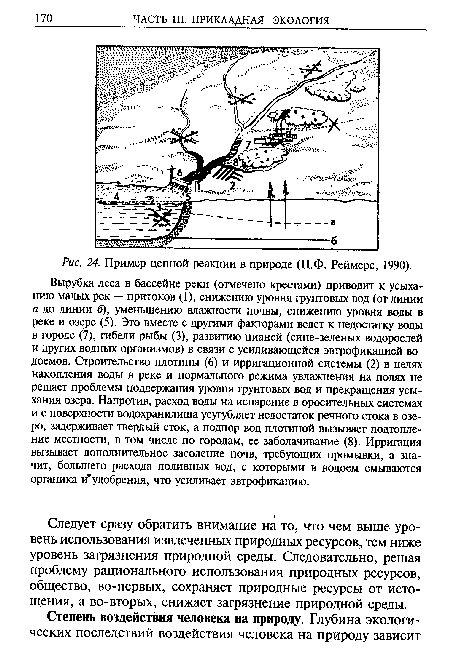

Вырубка леса в бассейне реки (отмечено крестами) приводит к усыханию малых рек — притоков (1), снижению уровня грунтовых вод (от линии а до линии б), уменьшению влажности почвы, снижению уровня воды в реке и озере (5). Это вместе с другими факторами ведет к недостатку воды в городе (7), гибели рыбы (3), развитию цианей (сине-зеленых водорослей и других водных организмов) в связи с усиливающейся эвтрофикацией водоемов. Строительство плотины (6) и ирригационной системы (2) в целях накопления воды в реке и нормального режима увлажнения на полях не решает проблемы поддержания уровня грунтовых вод и прекращения усыхания озера. Напротив, расход воды на испарение в оросительных системах и с поверхности водохранилища усугубляет недостаток речного стока в озеро, задерживает твердый сток, а подпор вод плотиной вызывает подтопление местности, в том числе по городам, ее заболачивание (8). Ирригация вызывает дополнительное засоление почв, требующих промывки, а значит, большего расхода поливных вод, с которыми в водоем смываются органика и удобрения, что усиливает эвтрофикацию.

Источник

Вырубка лесов бассейн река

По данным МЧС России, в последние годы участились катастрофические наводнения в бассейнах многих рек Восточной Сибири. В то же время отмечается более длительное и значительное понижение уровня воды в реках в период летней межени, что создаёт значительные проблемы для судоходства. Среди причин такого усиления неравномерности распределения стока по сезонам года специалисты называют бесконтрольную вырубку лесов в бассейнах этих рек. Объясните, как вырубка лесов может усилить неравномерность распределения речного стока по сезонам. Укажите две причины.

Лесная растительность задерживает поверхностный сток во время дождей или таяния снегов и способствует просачиванию вод под землю. Сведение лесов приводит к усилению интенсивности поверхностного стока и сокращению подземного. этого усиливается интенсивность половодий и паводков, что может приводить к наводнениям, а уровень воды в реках во время межени становится, наоборот, ниже, что может затруднять судоходство или обеспечение водой потребителей.

| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|

| Ответ включает оба названных выше элемента | 2 |

| Ответ включает один (любой) из названных выше элементов | 1 |

| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 |

| Максимальный балл | 2 |

Источник