Выкопка саженцев для посадки

Глава 7. Выкапывание, транспортировка и реализация деревьев и кустарников

§ 22. Инвентаризация, выкапывание и транспортировка посадочного материала

Инвентаризация. Ежегодно в сентябре или октябре во всех питомниках проводят инвентаризацию — количественный и качественный учет посадочного материала по породам, видам, формам, сортам и возрасту, на основании которого определяют его запас.

Количество посадочного материала определяют путем его подсчета в пробных рядах, лентах или на площадках в количестве 5-10% от общего числа рядов, лент, занятых данной породой. В качестве пробных могут быть взяты, например, 3-й, 6-й, 9-й, 12-й и т. д. ряды. В них учитывают все саженцы, а затем определяют среднее их число в одном пробном ряду как среднее арифметическое суммы растений во всех пробных рядах. Умножая найденное среднее количество саженцев ряда на общее число рядов, определяют общее количество растений на всей площади.

Пересчет сеянцев можно провести по диагональному ходу. Для 11 этого по диагонали натягивают шнур. От него в какую-нибудь одну сторону прокладывают вдоль каждого ряда сеянцев линейку длиной 1 м, на этом отрезке пересчитывают все имеющиеся сеянцы. Среднее число сеянцев на 1 пог. м определяют делением всего количества учтенных сеянцев на общую площадь всех учтенных отрезков. При умножении среднего числа сеянцев на 1 пог. м на общую площадь (в погонных метрах) всего участка получают число сеянцев на всем участке.

На части более типичных отрезков или пробных площадок сеянцы пересчитывают, подразделяя на стандартные и нестандартные, и по соотношению тех и других устанавливают количество выращенного стандартного и нестандартного материала. Площадь, на которой выращено менее 50% годного (стандартного) посадочного материала, оставляют для его «доращивания» до нужной кондиции.

Общее количество саженцев, в том числе годных к реализации, учитывают в школах ежегодно путем сплошного пересчета, при этом определяют сорт каждого из них. В плодовых школах этот учет ведут по сортам.

Сроки и способы выкапывания и упаковки посадочного материала. Выкапывают посадочный материал осенью, после конца вегетации, с началом массового опадения листьев. Весной выкапывают до распускания почек. При осеннем выкапывании следует учитывать, что корневая система продолжает некоторое время вегетировать и после конца вегетации надземной части, что позволяет корням оправиться от нанесенных им повреждений. Преждевременное выкапывание нежелательно, так как невызревшне саженцы хуже сохраняются, сильнее подмерзают и плохо приживаются. Признак прекращения роста саженцев осенью (после чего их можно выкапывать) — одревеснение верхушечных побегов и сбрасывание листьев.

Некоторые древесные породы — акация белая, шелковица, гледичия, орех грецкий, катальпа, айлант, береза — плохо переносят осеннюю прикопку на зиму, поэтому их выкапывают весной перед посадкой, когда почва оттает и подсохнет.

В небольших питомниках посадочный материал выкапывают вручную, лопатами, а в крупных — с помощью машин. Нужно стараться сохранить основную массу корневой системы с мелкими разветвлениями и не допускать подрезки длинных, глубоко сидящих корней. Кустарники выкапывают на глубину 30-35 см, трех-четырехлетние саженцы декоративных и плодовых пород — на 35-40 см, а более старшего возраста — на 45-60 см.

Вручную саженцы выкапывают двое рабочих. Отступив от ряда на 20 см при выкапывании кустарников или на 30 см при выкапывании деревьев, роют канавку соответствующей глубины. Затем лопатой в наклонном положении у дна канавки подрезают идущие вглубь корни саженцев. С другой стороны ряда сильно заглубляют лопату и наклоняют саженец с землей в канавку. Один рабочий берет саженец у корневой шейки, а другой подрезает лопатой корни, которые удерживают саженец. Выкопанные саженцы на месте работы временно прикапывают.

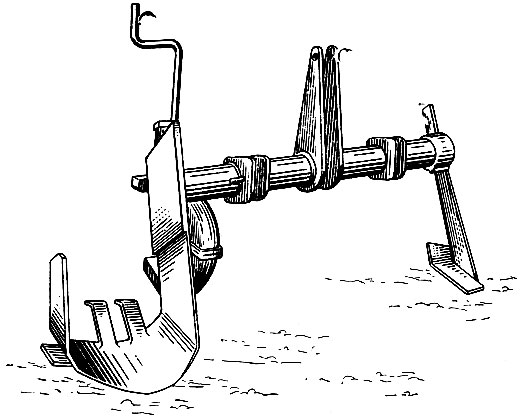

Для механизированного выкапывания посадочного материала пользуются специальными плугами, агрегатируемыми с тракторами. Для выкапывания сеянцев это обычно плуг ВПН-2 (рис. 33), а для крупных саженцев — плуги-скобы различных конструкций.

Рис. 33. Навесной выкопочный плуг ВПН-2

Применять обычные сельскохозяйственные плуги со снятым отвалом нельзя, так как при этом неизбежна короткая подрезка корней и повреждение сеянцев. Выкопочный плуг подрезает пласт и чрезмерно длинные корни и крошит пласт, а рабочие, идущие вслед за плугом, выбирают сеянцы. Необходимое условие для этой операции — хорошая влажность почвы, поэтому ее предварительно поливают. Механизация выкопочных работ сокращает затраты труда примерно втрое.

Выкопанные сеянцы и саженцы осторожно, чтобы не оборвать мелкие корешки, выбирают из почвы, слегка отряхивают с них землю, укладывают в ящики и переносят к месту сортировки или прикопки. Корни укрывают мокрой мешковиной, соломой или рогожей. Если необходимой тары нет, их прикапывают на месте влажной землей. Эту работу выполняют в защищенном от ветра и солнца месте, чтобы корни растений не подсыхали.

При сортировке годные для посадки сеянцы делят по толщине их корневой шейки и длине стволика на два сорта согласно действующему ГОСТу и техническим условиям: на сеянцы древесных и кустарниковых пород. Сеянцы ниже II сорта для посадки не идут.

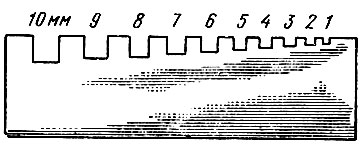

Предъявляемые ГОСТом требования: 1) длина корней сеянцев I сорта должна быть 22-25 см, II сорта — 12-88 см, 2) сеянцы должны иметь прямой, ровный стволик, одревесневший верхушечный побег и сформировавшуюся верхушечную почку; 3) необходима хорошо развитая и разветвленная корневая система, 4) сеянцы не должны иметь механические повреждения и быть поражены вредителями; больные, поврежденные, с тонкими вытянутыми стволиками, со слабо развитой корневой системой отсортировывают с помощью карманных шаблонов (рис. 34).

Рис. 34. Карманный шаблон для сортировки сеянцев

Поврежденные при выкапывании корни подрезают. Одновременно до требуемой для посадки длины укорачивают переросшие корни. Делают это секатором или остро отточенным топором. По мере сортировки сеянцы связывают в пучки по 50-100 шт.

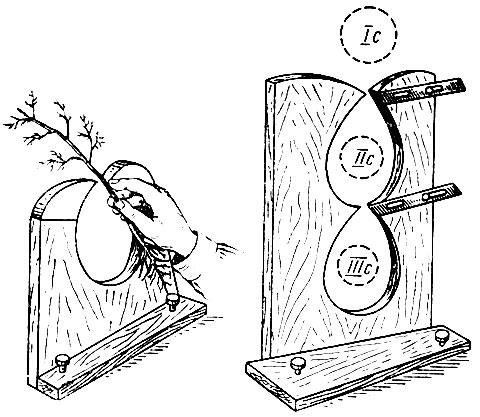

Рис. 35. Станки для сортировки саженцев

Саженцы сортируют по признакам их развития, по качеству корневой системы, штамба и кроны (рис. 35). Согласно установленным кондициям саженцы деревьев и кустарников должны иметь размеры, указанные в табл. 4. Независимо от размеров все саженцы кронистых деревьев должны иметь ровный, без механических повреждений штамб, симметричную крону и мощную, хорошо разветвленную корневую систему.

| Группы посадочного материала | Общая высота, м | Штамб | Крона | Диаметр корневой системы, м. | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| высота, м | диаметр на высоте 1/3 м, см | диаметр, м | число основных ветвей, шт | |||

| Крупные саженцы лиственных деревьев | 3-4,5 | 2-2,25 | 5-12 | 0,8-2 | 6-10 | 0,7-1,2 |

| Саженцы средних размеров лиственных деревьев | 1,5-2 | 1,2-2 | 2-4 | 0,5-0,7 | 5-7 | 0,4-0,7 |

| Небольшие саженцы лиственных деревьев | 1-1,5 | — | — | — | — | 0,4-0,7 |

| Крупные саженцы хвойных пород | 1,5-2 | 0,25 | — | — | — | 0,3-0,5 |

| Саженцы хвойных пород для посадок в массивы | 0,5-1 | 0,15 | — | — | — | 0,3-0,5 |

| Саженцы кустарников | 0,7-1 | — | — | — | 4-10 | 0,4-0,5 |

До перевозки сеянцев на постоянное место их прикапывают. Прикопка бывает временная, если посадочный материал отпускается из питомника в ту же осень или весну, и зимняя. Для прикопки роют канавку глубиной и шириной 30-40 см в направлении, перпендикулярном господствующим ветрам. Наветренная стенка делается наклонной (45°). На нее укладывают сеянцы, и корневую систему вместе с нижней частью стволиков засыпают рыхлой землей. При сухой погоде прикопанные сеянцы (и саженцы) поливают и покрывают рогожей или соломой. При временной прикопке хранят от нескольких дней до одного месяца.

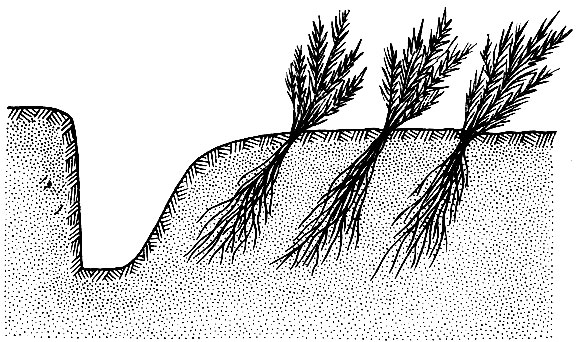

Для зимней прикопки выбирается возвышенное, незатопляемое место с легкой песчаной, супесчаной или легкосуглинистой почвой. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы корневая система в ней размещалась свободно: для кустарников — 40-45 см, для деревьев — 55-70 см, ширина траншеи — 1-1,5 м. Одну из стенок траншеи также делают с наклоном под углом 45°, на нее укладывают саженцы верхушками в направлении преобладающих ветров. Плодовые размещают верхушками на юг, чтобы предохранить их штамбы от солнечного ожога, причем саженцы прикапывают в канавы шириной 1,0-1,5 м и глубиной 50-60 см по одному в ряд (а сеянцы тонким слоем), после чего засыпают землей слоем 40-50 см, которую уплотняют и выравнивают. Затем накладывают новый слой саженцев (или сеянцев) и опять засыпают и т. д. (рис. 36). Каждую породу и сорт прикапывают отдельно, указывая на этикетке их количество, породу, сорт. Во избежание раннего распускания почек прикопанный посадочный материал покрывают зимой слоем снега (50-70 см), весной снег уплотняют и покрывают опилками или соломой.

Рис. 36. Схема прикопки посадочного материала

Транспортировка. На небольшие расстояния посадочный материал перевозят в автомашинах, без упаковки. Чтобы корни не подсыхали и не обветривались, дно и стенки кузова обкладывают мягкой влажной соломой. Сеянцы, связанные в пучки по 100 шт., или саженцы высотой до 2 м устанавливают с наклоном к заднему борту и укрывают корни каждого ряда влажной мятой соломой. Сеянцы и саженцы можно укладывать я горизонтально — корни к корням, но так, чтобы они не выступали над бортами. Сверху кладут влажную солому, накрывают растения брезентом и закрепляют веревками.

Для отправки на большие расстояния посадочный материал упаковывают в жесткую или мягкую тару. Жесткой тарой могут служить корзины и фанерные ящики с отверстиями для прохождения воздуха. В них сеянцы укладывают таким же образом. Корзины обшивают сверху рогожей, а ящики забивают крышками.

Возможна и мягкая упаковка: посадочный материал упаковывают в тюки сигарообразной формы, корнями в середину. Расстилают рогожу, покрывают ее соломой, а затем укладывают рядами растения — корни к корням, а вершины — в противоположные стороны. Прикрыв корни уложенных саженцев или сеянцев влажным мхом, укладывают новые ряды посадочного материала, пока не будет уложено достаточное его количество. Затем во всю длину тюка кладут слой соломы (такой же толщины, как и внизу), после чего туго стягивают рогожу в трубку, зашивают шпагатом и обвязывают веревкой. Масса тюка с сеянцами не должна превышать 65 кг, а с саженцами — 90-100 кг. При отправке каждый тюк снабжают биркой с указанием породы, сорта, количества.

Упакованные в тюки сеянцы или саженцы до отправки необхо-димо хранить в тени, не складывая их друг на друга, в случае не-обходимости полить водой. Доставленный материал следует сразу же распаковать и прикопать.

Реализация. При транспортировке посадочного материала отправитель выдает на каждую партию удостоверение о качестве растений (при наличии разрешения карантинной инспекции). В нем указываются: наименование питомника и его почтовый адрес; дата, когда растения были выкопаны; дата упаковки в тюки; дата отправки; наименование посадочного материала, его возраст и сорт (по показателям качества); номер и дата документа, выданного карантинной инспекцией; происхождение семян; номер ГОСТа или ведомственных технических условий, которым соответствует посадочный материал.

При отпуске посадочного материала плодовых пород, кроме перечисленных выше данных, указывают помологический сорт саженцев и наименование подвоев.

Источник статьи: http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st025.shtml

Выкопка и хранение саженцев.

Саженцы, достигшие в своем развитии и росте состояния, определяемого стандартом на посадочный материал как пригодного к использованию для посадки в школу, выкапывают из посевного отделения осенью и весной в период их покоя: осенью — после листопада у лиственных пород, когда растения закончили рост, одревеснели и заложили верхушечные почки, весной — до распускания почек.

Весенние сроки выкопки учитывают биологические особенности пород (раннее или позднее распускание весной). У таких пород, как черемуха, бузина и др., листопад начинается с наступлением осенних заморозков. Поэтому саженцы этих пород выкапывают, не дожидаясь листопада. Магонию можно пересаживать осенью, если выкопка и пересадка следуют непрерывно; ель и тую после выкопки следует немедленно высадить; сосну, пихту, тис, лжетсугу лучше пересаживать весной; лиственница в состоянии роста очень плохо переносит пересадку.

Сроки выкопки саженцев зависят также от наличия рабочей силы

и условий хранения.

Выкапывают саженцы в прохладные пасмурные дни с помощью специальной скобы, которая подрезает и приподнимает пласт земли, не переворачивая его, а также подрезает корни у саженцев на глубине 25—30 см. Подкопанные саженцы выбирают вручную, укладывают в ящики или корзины и переносят на место сортировки, прикопки (или холодного хранения) или место посадки.

Саженцы сортируют с учетом высоты, диаметра корневой шейки, развития корней, поврежденности стволика и др., связывают в пучки по 50— 100 шт. и временно прикапывают в канавах глубиной 30 — 40 см с наклонной стенкой.

Из временного прикопа их берут для высадки в хозяйстве или

для отправки другим хозяйствам.

Сортируют выкопанные саженцы в защищенном от ветра и затененном месте или в специальном помещении, обеспечивающем

сохранность корней от пересыхания.

Не допускается даже кратковременное пребывание обнаженных корней на открытом воздухе,поэтому их укрывают мокрой мешковиной, соломой или рогожей.

Саженцы, выкопанные осенью для весенней посадки, хранят в

зимнем прикопе или холодильных камерах.

Для зимнего прикопа на высоком, незатопляемом месте с легкой почвой роют канавы глубиной 30 — 45 см, у которых одна стенка должна быть под углом 45°.

На эту наклонную стенку укладывают в один слой саженцы, присыпая его слоем почвы толщиной 25 — 30 см.

Слой почвы уплотняют и на него кладут следующий слой саженцев и т.д.

Саженцы засыпают землей так, чтобы незасыпанной оставалось не более половины длины надземной части сеянца (рис. на рис).

Прикопанные саженцы поливают, укрывают рыхлым материалом (лапник, мох, солома, камыш). Зимой эту покрышку снимают и насыпают слой снега толщиной 70—80 см, сверху снег засыпают опилками, соломой, лапником, задерживающими его таяние весной.

Для удлинения срока хранения саженцев, особенно для быстрораспускающихся пород, саженцы из прикопа выкапывают пучками и укладывают в снег, на ледник или в холодильник. Чаще все-

го такое хранение применяют при весенней выкопке саженцев и поздней высадке в школы.

При хранении применяют полиэтиленовые пленки, предохраняющие сеянцы от пересыхания.

В холодильниках саженцы большинства пород можно хранить в течение многих месяцев.

Лучшими являются температура 0,5—1,0°С и относительная влажность воздуха около 90 %. При охлаждении нельзя допускать увлажнения растений, так как возникает опасность появления грибных заболеваний.

Зимнее хранение теплолюбивых растений в садовой земле, в прикопе.

Таким способом можно сохранить их до весны, в том числе саженцы садовых роз и других растений, которые приобретены поздно осенью или не были вовремя посажены в сад по другим причинам.

Успех хранения растений и посадочного материала в садовом прикопе по сравнению с погребом объясняется тем, что в погребе обычно хранится множество запасённых на зиму фруктов и овощей (яблоки, картофель, капуста и др.). Обильные выделения в воздух от хранящихся плодов (особенно в процессе гниения) часто влияют негативно на находящиеся рядом растения, даже если погребная вентиляция в порядке.

В прикопе же поддерживается оптимальная для хранения растений низкая положительная температура в сочетании с подходящей влажностью воздуха, что даёт хороший результат.

В воздушно-сухом прикопе полная сохранность растений зимой гарантирована вне зависимости от величины и длительности морозов. Открыв прикоп весной, вы найдёте свои перезимовавшие растения вполне благополучными.

Сооружение прикопа.

Прикоп представляет собой яму в земле, размеры которой зависят от количества сохраняемых в ней растений.

Для устройства прикопа нужно выберать подходящее место– самое высокое, открытое, солнечное, подальше от древесных растений (чтобы не повредить их корни). Низина с застоем дождевых и талых весенних вод, а также место с очень близким залеганием грунтовых вод для сооружения прикопа не подойдут.

Не следует делать яму-хранилище слишком широкой, лучше если она будет длинной (в виде траншеи).

Ширина у ямы должна быть такой, чтобы на её краях надёжно установились стандартные деревянные ящики.

Дно ямы-хранища можно сделать плоским, а для хранения саженцев кустарников с открытой корневой будет более удобным дно с наклоном.

Глубина ямы в прикопе обычно делается около 60 см , чтобы с учётом покрытия дна ямы получилась глубина около полуметра.

Рекомендуется засыпать дно ямы одним из подходящих мульчирующих материалов – тонким слоем опилок (лучше хвойных, обладающих бактерицидными свойствами) или собранной в лесу хвоей, а лучше всего мхом-сфагнумом.

Особенности расположения в прикопе растений разных видов.

Для зимнего хранения бонсай, комнатных роз и гортензий в горшках, для размещения выкопанных из сада теплолюбивых многолетних растений, для хранения клубнелуковиц и корневищ при сооружении прикопа удобнее сделать яму с плоским дном.

На дно ямы нужно поместить доски, оперев их края на деревянные чурбачки. На доски ставятся горшки с растениями.

Под доски (непосредственно на засыпанное мульчой дно ямы) складываются на хранение луковицы , клубнелуковицы или корневища выкопанных из сада теплолюбивых растений. Таким образом, получается вместительное двухъярусное хранилище.

Выкопанные корневища хризантем с комом земли можно разместить вертикально рядами на дне ямы. Помещают корневища как можно плотнее друг к другу, без зазоров. Все пустоты засыпают землёй, слегка уплотняя.

Между растениями и верхом ямы остаётся свободный зазор-воздушный промежуток, дополнительно увеличить который можно с помощью деревянного ящика, положив его дном вверх. За неимением ящиков можно использовать доски и другие строительные материалы.

Яма закрывается сверху плёнкой и утепляющим материалом (см. рисунок):

1 — яма-хранилище;

2 – деревянный ящик;

3 – полиэтиленовая плёнка;

4 – утепляющий материал.

На ящики настилают целую полиэтиленовую плёнку таким образом, чтобы её края свободно свисали с запасом, закрывая собой землю вокруг ящиков. На края плёнки можно поместить груз или присыпать их землёй, чтобы плёнку не унесло ветром.

В качестве утепляющего материала на плёнку сверху можно насыпать листья, хвою, мох или набросать немного садовой земли. Опилки в данном случае использовать нежелательно, так как они имеют свойство сильно смерзаться, что создаст неудобства при открытии прикопа рано весной.

Таким образом, данный прикоп представляет собой воздушно-сухое хранилище в земле. Выпавший снег создаст дополнительный утепляющий слой, под которым хранящимся растениям никакие морозы зимой не будут страшны. В сухом прикопе постоянно будет поддерживаться низкая положительная температура и оптимальная влажность воздушной прослойки, что и требуется для оптимального хранения растений.

Источник статьи: http://diy.obi.ru/articles/vikopka-i-hranenie-sajencev-1946/