Растения березовой рощи

Березовые леса (рощи) широко распространены в лесной и лесостепной зонах нашей страны и являются в большинстве случаев вторичными, возникшими в результате лесных пожаров или вырубок. В березовых рощах могут совместно произрастать несколько видов берез. Леса из березы бородавчатой, или повислой, приурочены к более сухим местообитаниям, а из березы пушистой к более увлажненным. В лесной зоне березовые леса вследствии поселения под пологом коренных древесных пород (например, ели, сосны) постепенно переходят в березово – еловые или березово – сосновые и далее в коренные типы леса. Иногда долгое время длятся такая фаза, в которой главные компоненты (береза + ель) входят в состав древесных ярусов в равных соотношениях. Такой лес называют смешанным.

Береза – мелколиственная порода, светолюбивая, морозостойкая, нетребовательна к почве, высотой 25 – 30 м. Ветви у взрослых деревьев повислые, что определило одно из названий вида, в результате возникают «плакучие» формы берез. Стебли молодых побегов бурые, голые, со смолистыми бородавочкками (отсюда и название – бородавчатая). Ствол и крупные ветви сверху белые из – за бетулина – вещества белого цвета в клетках пробки, у основания ствол черный и изрезан глубокими трещинами. Кора большинства видов березы белая, прекрасно отражает лучи света, рассеивая их вокруг ствола, поэтому в березовом саду светло даже в пасмурные дни.

Цветет береза в мае, в период развертывания листьев. Это однодомное растение. В основании ствола у березы сохраняется огромное количество спящих почек. После спиливания дерева от пня отходит поросль. Способность к побегообразованию из спящих почек сохраняется до 60 – 80 лет, но к 40 годам ослабевает. Береза – дерево не долговечное и редко доживает до 120 лет и более.

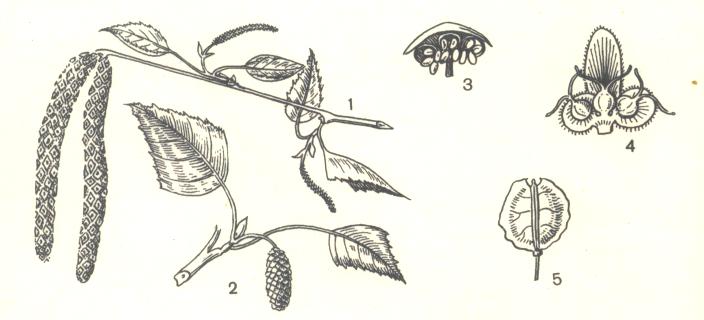

Рис.7 Береза бородавчатая, или повислая:

1 – побег с соцветиями; 2 – побег созревающим соплодием; 3 – тычиночные цветки; 4 – пестичные цветки; 5 – плод.

На березе в ранневесенний период еще до распускания почек можно наблюдать сокодвижение. Растворы пластических веществ поднимаются к почкам. Обнаружить сок можно при прокалывании коры с южной – стороны на уровне груди. Но не следует бесцельно наносить какие – либо поранения на деревья, защита и охрана которых – долг и обязанность каждого.

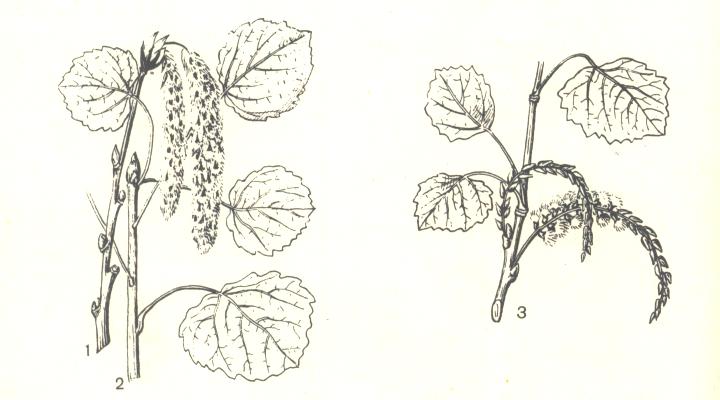

Осина – листопадное дерево высотой 25 – 30 м. Как морозостойкое растение она доходит до северной границы распространения леса. Листовые пластинки округлой формы, неравновильчатозубые по краю, на длинных черешках, несколько более тонких посередине и сплюснутых с боков в верхней части. Своеобразное строение черешка определяет постоянное дрожание листовых пластинок даже при чрезвычайно слабом ветре. Мужские и женские цветки, собранные в сережки, развиваются на укороченных побегах разных деревьев. Цветет осина в конце апреля – начале мая, до раскрытия вегетативных почек, листья появляются в мае. Плоды – коробочки, созревающие в июне, раскрываются двумя створками, и семена, снабженные волосками, выдуваются ветром и разносятся на большие расстояния. Попав на влажную рыхлую почву, они могут сразу прорасти; в противном случае семена быстро теряют всхожесть.

1 – побег с мужскими соцветиями; 2 – вегетативный побег; 3 – побег с соплодиями.

Древесина осины, мягкая и легкая, признана лучшей для производства спичек. Она широко применяется в столярном деле, используется в фанерной и бумажной промышленности. Осина заслуживает внимание как порода быстрорастущая, ее рекомендуют выращивать в безлесных и водоохранных районах.

В березовых лесах под пологом деревьев много различных кустарников. Здесь рябина, малина, бересклет бородавчатый, крушина. Многие из них цветут и плодоносят, так как света для их жизни достаточно (в сумеречном еловом или широколиственном лесах этого не наблюдается).

Бересклет бородавчатый – кустарник высотой до 3,5 м, со стеблями, покрытыми бородавочками – чечевичками. Цветки его обоеполые, раскрываются в мае и опыляются мухами. Интересная биологическая особенность бересклета – сохранять в течение года зеленые листья на молодых растениях семенного происхождения и на корнеотпрысковых побегах в первые годы их жизни. Проявление свойств вечнозелености, видимо, является отголоском свойств предков, живших в теплый третичный период. Родственные виды бересклета бородавчатого, произрастающие в странах с теплым климатом, и в настоящее время вечнозеленые. Бересклет бородавчатый ценится благодаря накоплению в коре корней и стеблей гутты. Для получения гуттаперчи бересклет разводят искусственным путем черенкования. В конце лета – осенью кустарник выглядит весьма декоративно благодаря багряно – красной расцветке листвы и повисающим на тонких плодоножках ярким плодам – коробочкам, створки которых открыты, а из плодов выступают черные семена с красными присемянниками.

Крушина ломкая – представляет интерес как растение, почки которого перезимовывают, будучи не защищенными почечными чешуями. Если зима теплая, то весной при развертывании почек первые зачатки листьев превращаются в зеленые ассимиляционные органы взрослого побега. После суровых зим первые (1 – 2) листовые зачатки могут весной, не разрастаясь опадать.

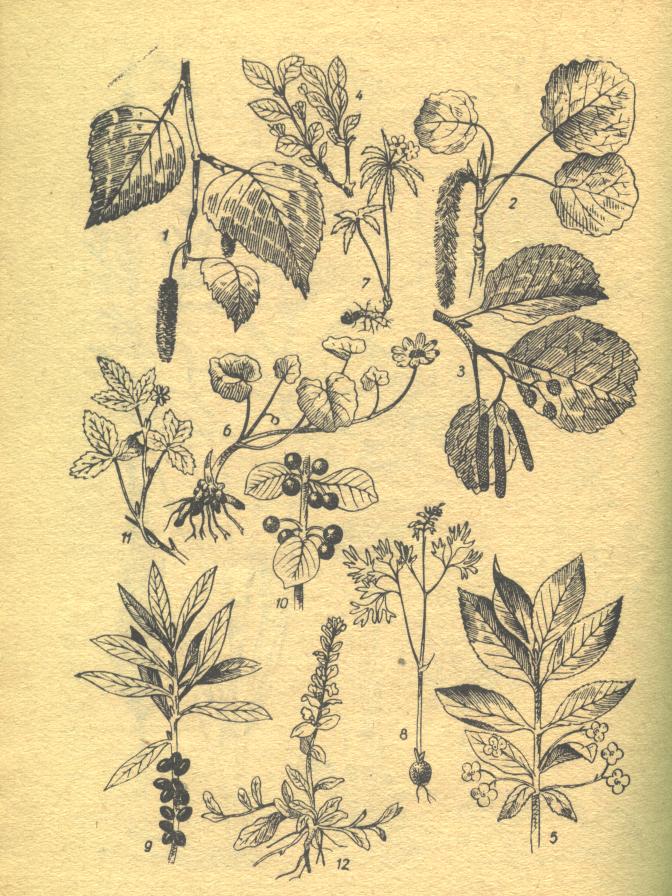

Рис.9 Растения березовой рощи:

1 – береза повислая; 2 –осина; 3 –ольха серая; 4 –жимолость лесная; 5 – бересклет бородавчатый; 6 – чистяк весенний; 7 – ветреница лютичная; 8 – хохлатка Галлера; 9 – волчеягодник обыкновенный; 10 – крушина ломкая; 11 – костяника; 12 – живучка ползучая.

Крушина является лекарственным растением (слабительные препараты), но для озеленения она не рекомендуется, так как на ее листьях развивается ржавчина – гриб, поражающий овес.

Напочвенный травяной покров может быть различным.

Бывшие на этом месте еловые или сосновые леса оставляют надолго типичные травы, и по ним можно судить о прошлом этого участка. Так, на песчаных почвах, где был когда – то сосновый лес, в березовой роще остаются жить ястребинка волосистая, белоус торчащий, вероника лекарственная, папоротник орляк и др. характерные для сосновых лесов травы. Если в травяном покрове много зеленых мхов и встречаются кислица, лишайник двулистный и др., то можно предполагать, что в прошлом на этом месте росли ели (часто встречаются старые еловые пни, покрытые участками кислицы, встречаются под пологом берез).

В лиственных лесах можно так же встретить: лютик кашубский, копытень европейский, звезчатка, живучка ползучая, ландыш майский, зеленчук желтый, сныть обыкновенная, осока волосистая, перелесник многолетний, купена лекарственная, вороний глаз четырехлистный, сочевичник весенний.

Живучка ползучая – многолетнее травянистое ползучекистекорневое растение с возобновляющимися побегами. Растение с широкой экологической амплитудой, произрастает в лиственных и хвойных лесах, на опушках, по кустарникам, на лугах.

Примечательной особенностью является образование ползучих побегов, которые образуются весной. В год перехода к цветению развертывается 1-2 пары небольших листьев в основании побега и обычно две пары на удлиненном стебле, на верхушке которого формируется сложное соцветие. Зимует розетка в зеленом состоянии. На длительность пребывания побега в вегетативном состоянии оказывают влияние внешние условия и его возрастное состояние, например в вегетативном состоянии отмирают розетки стареющего организма.

Интересным растением лиственного леса является петров крест.

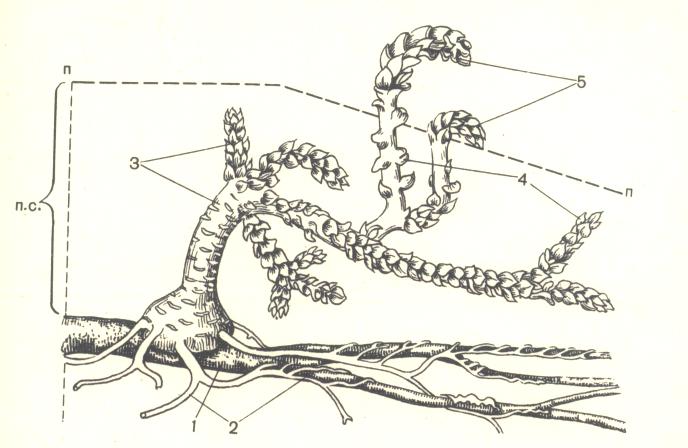

Рис.10 Петров крест на корнях лещины:

1 – корень растения-хозяина; 2 – корни паразитирующего на лещине растения;

3 – разветвленное корневище;

Все растение лишено зеленой окраски. В почве находится разветвленное корневище, густо покрытое чешуйчатыми листьями, и лишь ранней весной, на короткое время, над поверхностью почвы появляется соцветие – густая однобокая кисть. Цветки имеют розово – серую окраску. Очень мелкие семена разносятся ветром.

Петров крест – растение паразит, присосками оно прикрепляется к корням лиственных пород, чаще всего к лещине, иногда к ольхе и липе.

Источник

Растения России. Начальная школа

Книга знакомит читателей с необыкновенным миром растений России. Необычные деревья и кустарники растут не только в тропических странах. Удивительное можно найти и в хорошо всем знакомых травах и цветах, растущих у нашего дома. Словарик расскажет о некоторых самых распространённых в России растениях, их строении и роли в жизни людей. Книга поможет ребятам повторить, закрепить пройденное на уроках, с пользой провести свой досуг, а учителям – легко подобрать материал как для конкретного урока, так и для факультативного занятия. Пятое издание, электронное В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Оглавление

Это дерево знают все. Белоствольное с чёрными отметинами, тонкими ветвями со смолистыми почками и небольшими листьями, оно образует березняки (берёзовые леса), а также входит в состав смешанных лесов Европы, Западной Сибири и Алтая. Живёт до 150 лет, полной высоты (20–25 м) достигает к 40–50 годам.

Кора молодой берёзы тёмная, но через несколько лет она побелеет. Берёза — единственное в нашей стране дерево с белой корой. Такой цвет ей придаёт особое вещество — бетулин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому даже в жаркий день кора остаётся прохладной. Но есть виды с желтоватой, коричневой, чёрной корой. Всего ботанический род берёзы насчитывает около 65 видов.

Берёза карликовая — низкий кустарник высотой 60–70 см с округлыми листьями. Растёт на севере России. Летом её поедают северные олени, а побеги, почки и серёжки карликовой берёзы — основной корм белой куропатки. В Арктике древесину этого дерева используют как топливо.

Зацветает берёза обыкновенная в апреле-мае. Когда мужские соцветия — серёжки — покрываются жёлтой пыльцой, распускаются молодые клейкие листочки. А перед этим к набухающим почкам по стволу устремляется берёзовый сок. Он несёт питательные вещества.

Берёзовая древесина высоко ценится. Дрова быстро воспламеняются и дают ровное и высокое пламя, а лучина долгие века была единственным источником света в деревенских домах. Из прямых стволов дерева делают фанеру. Её переплетённые древесные волокна образуют неповторимый узор и придают доске особую прочность.

Из коры берёзы изготовляли берёсту, на которой в Древней Руси люди писали письма. Множество берестяных грамот обнаружили археологи при раскопках в Новгороде и других городах. Берёсту называли северным папирусом.

Из берёзовой коры получали дёготь, которым смазывали оси колёс и сапоги, а также плели короба и туески. В них хранили мёд, ягоды, сметану и масло. В такой упаковке всё долго оставалось свежим.

Источник