- Стихотворение и анализ «Не жалею, не зову, не плачу…»

- Краткое содержание

- Анализ

- История создания

- Персонажи и образы

- Композиция

- Размер и средства художественной выразительности

- Проблематика и основная идея произведения

- Не жалею, не зову, не плачу

- Сергей Есенин — Не жалею, не зову, не плачу: Стих

- Анализ стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу» Есенина

- В чем основной смысл, стихотворения С. Есенина.»Не жалею, не зову, не плачу»

Стихотворение и анализ «Не жалею, не зову, не плачу…»

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя! иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Краткое содержание

В ранних произведениях Сергея Александровича Есенина редко встречаются стихотворения на философские темы, проблемы смысла жизни уступают в его творчестве темам о красоте русской природы, любви к родине, к женщине. Тем не менее, в 1921 году он пишет стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…», ставшее своеобразным анализом его жизни и творчества.

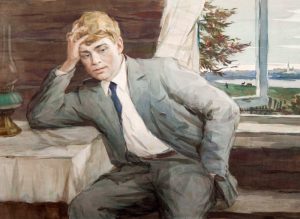

«Сергей Есенин». Художник С. Фролов, 1967

Казалось бы, какие итоги может подводить двадцатишестилетний молодой человек, впереди у которого целая жизнь? Сам же Есенин так не считал, в своем духовном развитии он намного опережал своих сверстников и имел за плечами достаточно большой жизненный багаж. Еще не достигнув середины жизни, он успел примерить на себя образы гражданина и поэта, хулигана и пьяницы, кутилы и сластолюбца. Отсюда и ощущение самого себя, как умудренного жизнью, седовласого старца, много повидавшего и через многое прошедшего.

«Не жалею, не зову, не плачу» – с этой фразы начинается лирическое, наполненное печалью, стихотворение. Уже во второй строке ощущается, охватившее автора, чувство легкой грусти. Прошлое он сравнивает с облетевшим яблоневым цветом, подчеркивая тем самым, что на данном этапе уже поздно что-либо менять в этой жизни. Его сердце уже не пылает, как раньше, разум берет верх над эмоциями, а душевные порывы представляются юношеской глупостью.

Оглядываясь назад, поэт констатирует, что жизнь, по сути, уже прожита, а он, словно во сне, проскакал по ней на розовом коне, даже не заметив. Вместе с молодостью ушли беззаботность, мечты, ощущение счастья. Лишь в ту пору можно было жить одними чувствами, а сейчас в своих скупых желаниях он руководствуется только рассудком. Вместе с тем, в тексте стихотворения не заметно явного сожаления о быстротечности жизни. Поэт осознает, что ничто не вечно в этом мире и нужно благодарить судьбу за отпущенные моменты.

Анализ

История создания

Философские мотивы стали появляться в сочинениях Есенина к началу двадцатых годов. Они заключались в размышлениях о прожитых годах, об ушедшей бесшабашной, растраченной впустую, молодости. За плечами поэта остались пережитые страдания, любовные победы и поражения, неудачи в личной жизни, крах брачного союза с Зинаидой Райх. Социальные потрясения на фоне бурных событий, происходящих в стране, также не могли не оставить следа в биографии Есенина. Все чаще молодого поэта посещают мысли о скорой кончине.

Мало кому известно, что на написание стихотворения «Не жалею, не зову…» поэта подвигло прочтение лирического отступления к шестой главе «Мертвых душ». Гоголь назвал его «О юности и впечатлениях», и оно очень соответствовало тому состоянию, в котором на момент прочтения находился Есенин. Так, под впечатлением от текста, который был созвучен его душевному настрою, поэт написал данное стихотворение. Опубликовано оно было в 1922 году в журнале «Красная нива».

Персонажи и образы

В центре повествования – лирический герой и его переживания. Фоном для этого служат природные образы, которые ассоциируются с определенными моментами человеческой жизни. Выражение «Буйство глаз и половодье чувств» говорит о несдержанности и бесконтрольности эмоций, которым был подвержен поэт в юные годы. Символичен в этом смысле и образ коня, сопоставимый с розовыми мечтами юношества. Поэт сожалеет о том, что розовый конь вместе со своим всадником слишком быстро пролетел над приснившейся жизнью.

Быстротечность бытия герой подчеркивает не столько белым цветом яблони, сколько ее дымом, от которого не остается следа. Увядание он сравнивает с золотом, подразумевая, тем самым, не только старость, но и тот золотой возраст, когда человек обретает определенный опыт, который для каждого является своеобразной драгоценностью.

Композиция

Основу стихотворения составляет антитеза, которую Есенин оформил в виде пяти катренов (четверостиший). Прошедшее поэт противопоставляет настоящему, а настоящее – будущему. Композиция линейная, последовательная, кульминация произведения заключена в словах: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

Стихотворение делится на две смысловые части. В первой герой предается воспоминаниям о молодости, затем переходит к размышлениям на вечную тему жизни и смерти. В последнем четверостишии поэт приходит к философскому заключению, делая упор на ее значимости благословением всего живого.

«Не жалею, не зову, не плачу…» – это элегия. Несмотря на то, что Есенин отрицает переживания по поводу промелькнувшей жизни, в его монологе сквозит меланхолия и грусть. В плане литературного направления – это имажинизм (акцент делается на создание образа). Вид лирики – философская.

Размер и средства художественной выразительности

В стихотворении очень удачно использован пятистопный хорей с перекрестной рифмой (АВАВ) и чередованием мужских и женских слогов.

Текст насыщен средствами художественной выразительности. Начальное отрицание «Не жалею, не зову, не плачу» раскрывает в дальнейшем весь спектр чувств героя. Подавленное настроение подчеркивают эпитеты: «утраченная свежесть», «тленны», «скупее». Эпитет «розовый», напротив, означает юношеские мечты, романтизм и беззаботность, наполненную силой и надеждами молодость.

Необычные метафоры, которые использует автор, наполнены красотой и звучат очень трогательно: «с белых яблонь дым», «страна березового ситца», «сердце, тронутое холодком», «увяданья золотом охваченный», «дух бродяжий», «пламень уст», «буйство глаз и половодье чувств».

Есенинское сравнение «все пройдет, как с белых яблонь дым» уже давно превратилось в самостоятельный афоризм и употребляется вне текста. Красивая лексическая конструкция «тихо льется с кленов листьев медь…» очень точно передает угасание всего живого. В стихотворении присутствует аллитерация «х», «ж». «ш», «с»: «дуХ бродяЖий! ты все реЖе, реЖе расШевеливаеШь пламень уСт» и инверсия: «с белых яблонь дым». В финале стихотворения звучит риторический вопрос: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?».

Проблематика и основная идея произведения

Есенин не первый, кто обратился к философской проблеме человеческого бытия. Во всемирной литературе существует масса таких произведений, но именно это стихотворение позволяет читателю объединиться с героем в единый образ, страдать и радоваться вместе с ним, предаваться воспоминаниям и размышлять о будущем.

В период создания этого стихотворения Есенин переосмысливал свою жизнь, менял приоритеты, отношение к миру, личные интересы также подвергались переформатированию. Поэтому на первом плане в данном произведении стоит проблема обретения житейской мудрости, взросления, понимания невозврата юности и принятие неизбежности будущего, каким бы оно ни было. Таким образом, эта элегия – зеркальное отражение внутреннего состояния героя, всего того, что накопилось в его душе и требовало выхода, что он и постарался осуществить в своем произведении.

Источник статьи: http://spadilo.ru/proizvedeniya/ne-zhaleyu-ne-zovu-ne-plachu/

Не жалею, не зову, не плачу

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя! иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь.

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Конечно, это стихотворение можно было и не подписывать, его автора и так все знают. Но не будем нарушать правила «Дзена», а то снова влетим в бан.

Давайте лучше еще раз перечитаем эти строчки и еще раз задумаемся над ними. Может быть, мы что-то раньше не замечали?

«Не жалею, не зову, не плачу» — это уже почти крылатое выражение. Когда уже все равно. Но стоит заметить, что это не то позитивное равнодушие типа «Ни о чем не жалею» (вспомним Эдит Пиаф и ее «Non, je ne regrette rian»). У Есенина равнодушие смиренное — он принял конечность жизни, подвел итоги, благославляет на прощание. А ведь поэту было только 27 лет. Правда, его жизнь не назовешь заурядной и скучной. Впрочем, хорошо это или плохо — отдельный вопрос. Да и смерть поэта породила множество вопросов.

Документальный фильм о Есенине и о настощей причине его смерти:

Особое эстетическое удовольствие доставляют так тонко и чувственно подобранные слова. «Пройдет, как с белых яблонь дым» — так и представляешь яблони в цвету, которые действительно как будто в дымке.

Есенин очень чутко подмечал красоту природы. «Березовый ситец» — это не ткань из берез:) Вспомните дорогу вдоль березовой рощи, особенно, когда не пешком — и все стволы смешиваются в одно рябоватое полотно — белый ситец. А кленовые листья осенью — они чуть ли не прямо на глазах меняют оттенки от желтого до бурого — с них действительно «льется медь».

В описании природы мы можем найти тот эмоциональный отклик, который переживал сам поэт почти сто лет назад. И это удивительно.

А какое стихотворение Сергея Есенина нравится вам? И почему? Пишите в комментариях!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/luchshie_stihi/ne-jaleiu-ne-zovu-ne-plachu-5c66664ea4b16500aec90a7c

Сергей Есенин — Не жалею, не зову, не плачу: Стих

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст

О, моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Анализ стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу» Есенина

К началу 20-х гг. в творчестве Есенина начинают появляться философские размышления о смысле собственной жизни, тоска по безвозвратно прошедшей юности, растраченной впустую. Поэт уже испытал серьезные страдания и неудачи, он был непосредственным свидетелем бурных событий отечественной истории. В прошлом остался неудачный брак с З. Райх. Отношения Есенина с советскими властями складываются не лучшим образом. Молодой поэт серьезно задумывается о неизбежной смерти.

Немногие знают, что стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу» (1921 г.) написано Есениным под впечатлением от лирического вступления к шестой главе «Мертвых душ». Поэт признавался, что положительные отклики на произведение должны быть в равной степени отнесены и Гоголю.

Стихотворение проникнуто печальным настроением. Всего лишь в 26 лет Есенин ощущает, что его молодость ушла навсегда. Юношеские мечты и надежды никогда не повторятся. Жизнь становится медленным «увяданьем». Автор понимает, что его чувства и желанья утратили свою силу и остроту. Он чувствует, что все реже «дух бродяжий» заставляет его совершать необдуманные поступки, которые хоть и доставляют неприятности, но позволяют жить полной насыщенной жизнью.

Прошедшие годы промелькнули очень быстро, они подобны мимолетному сновиденью. Теперь уже нельзя ничего изменить или исправить.

В финале стихотворения Есенин переходит к конкретному размышлению о смерти. Если раньше она представлялась ему чем-то далеким, не имеющим к нему никакого отношения, то теперь ее силуэт с каждым годом вырисовывается все отчетливее. Поэт понимает, что слава и известность не уберегут его от неизбежного конца, перед которым все равны. Последние строки все же более оптимистичны: Есенин благословляет высшие силы, которые позволили ему прийти в этом мир, «чтобы процвесть и умереть».

Глубоко философское произведение содержит большое количество выразительных средств. Эпитетами поэт подчеркивает свое грустное настроение: «утраченная», «тленны». Очень трогательны и своеобразны применяемые метафоры: «белых яблонь дым», «страна березового ситца» и др. Свою беззаботную молодость автор сравнивает со скачкой «на розовом коне». В финале Есенин приводит потрясающую по красоте лексическую конструкцию: медленное угасание человеческой жизни – льющаяся «с кленов листьев медь».

Стих «Не жалею, не зову, не плачу» — образец философской лирики Есенина. Это одно из первых стихотворений, в которых усматривают намек поэта на возможность самоубийства.

Источник статьи: http://rustih.ru/sergej-esenin-ne-zhaleyu-ne-zovu-ne-plachu/

В чем основной смысл, стихотворения С. Есенина.»Не жалею, не зову, не плачу»

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст

О, моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

К 25-му году, Сергей Есенин начинает мыслить в философском направлении, о времени потраченным впустую, тоска по юности. Поэт к 1920-му году потерпел массу невзгод: неудачный брак с З. Рейх, отношение с органами, перевороту в его любимой родине.

Поэт свято верит, что его молодость прошла без следа. У него возникает прозрения, что сердце не будет биться как прежде, что дух его не готов более совершать сверх поступки. Жизнь потеряла те краски, что были ранее. Осознание абсурда подавляет его, душа поэт угасает в муках бессилия.

В стихотворении выражено большое изобилие чувств, угнетающих высказываний. Своими горестными словами, Есенин подчеркивает насколько охватило его чувства абсурда: утраченная свежесть, тленны, холодком. Угасание человеческой жизни, поэт сравнивает с кленом, по которому течет медь.

Данное стихотворение пропитано, лирической философией. Оно растопит, самое холодное сердце.

Поделитесь стихотворением, со своими близкими. Пробудите в них чувства. Поэзия лечит и помогает нам обрести себя. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилась публикация.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5a913e47c89010d6ea61e3b5/v-chem-osnovnoi-smysl-stihotvoreniia-s-eseninane-jaleiu-ne-zovu-ne-plachu-5a99bf4a79885ed87ecf84d6