Влияние леса и болот на режим подземных вод

Осадки, выпадающие на поверхность Земли, проникают в грунт неравномерно. Глубина проникновения зависит от рельефа участка, состава и проницаемости пород, растительного покрова, температуры воды и почвы. При одинаковом характере пород и растительности наиболее благоприятные условия для просачивания осадков в грунт создаются в понижениях, где, как правило, собираются воды, стекающие с повышенных участков. В этих местах колодцы и скважины вскрывают грунтовые воды на меньшей глубине, чем на водораздельных участках. Исследования А. А. Измаильского и Н. А. Богословского, Г. Н. Петрова, В. Г. Нестерова, А. А. Молчанова, В. В. Рахманова и др. показали, что в степных районах один и тот же водоносный горизонт даже при одинаковых условиях залегания может иметь различную величину питания в зависимости от характера рельефа. В настоящее время установлено, что в степных районах уровень грунтовых вод понижается в устьях балок и повышается в верховьях, что свидетельствует об их дренирующей роли.

Вопрос о роли леса и его влиянии на подземные воды и их режим до сих пор не может считаться окончательно решенным, но основные выводы, с которыми согласно большинство исследователей, сводятся к следующему.

- Лес задерживает поверхностный сток воды, обеспечивает бо лее равномерное распределение снега, накопление влаги в грунтах, уменьшает эрозионную деятельность и изменяет структуру почв. Он повышает их водопроницаемость и тем самым увеличивает ин фильтрацию атмосферных осадков. По данным опытной станции Каменной Степи, при благоприятных условиях за период осеннего таяния снега лесные почвы могут поглощать до 300—500 мм воды. Лес выполняет водоохранные и водорегулирующие функции.

- Несмотря на то что транспирация лесной растительности создает условия повышенного испарения грунтовых вод, наличие леса в общем обеспечивает их положительный водный баланс, по скольку в лесу инфильтрация преобладает над испарением.

- Лес, задерживая кронами деревьев движение воздуха, вызы вает восходящие токи, способствующие увеличению количества ат мосферных осадков. Гидрогеологическая роль леса проявляется по-разному в зависимости от целого ряда естественных и искус ственных факторов (климатической и почвенной зональности, дея тельности человека).

- Значение леса как положительного фактора в питании под земных вод резко возрастает в областях, где количество зимних осадков преобладает над летними.

- В отдельных районах лесные массивы во второй половине ле та вследствие интенсивной транспирации могут явиться причиной временного снижения уровня грунтовых вод. Однако это не меняет общего значения роли леса как положительного фактора, увеличи вающего водоносность района.

При изучении подземных вод немалое значение имеют болота. Исследования условий питания болот, их связи с грунтовыми водами необходимы при осушении заболоченных территорий. По условиям питания выделяют три типа болот:

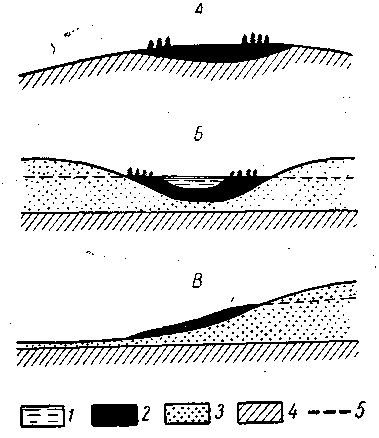

- Верховые, питающиеся главным образом атмосферными вода ми. Типичный растительный покров их — белый мох сфагнум (рис. 78, Л).

- Низинные, питающиеся подземными водами, богатыми мине ральными веществами. Для них характерны заросли осок и изредка древесная растительность (рис. 78, Б).

- Переходные, питающиеся как поверхностными, так и подзем ными водами. Растительность на них преимущественно древесная и в меньшей степени травянистая (рис. 78, В).

На Мещерской низменности, занимающей более 15000 км 2 , верховые болота составляют 13%, низинные 63% и переходные 24%, в пределах Барабинской неизменности (90000 км 2 ) низинных болот около 80%.

По многим заболоченным массивам территории СССР в настоящее время выполнены комплексные геолого-гидрогеологические

съемки и составлены соответствующие описания. По ряду из них разработаны проекты различной степени детальности и осуществлено строительство дренажных сооружений.

Роль болот в режиме грунтовых вод различна. В болотах грунтового питания уровень воды близок к уровню подземных вод. Изменение уровня воды в болоте вызывает соответственное изменение уровня в водоносном пласте, и наоборот. Если водоносный горизонт заключен в глинистых породах, повышение уровня воды в болоте

вызывает повышение уровня грунтовой воды с некоторым запозданием.

Болота, питающиеся грунтовыми водами, уменьшают общую среднегодовую вели-, чину речного стока. В межень при снижении уровня грунтовых вод болотные воды могут быть источником дополнительного питания грунтовых вод. Таким образом, болота выравнивают внутригодовой сток, не допуская резких его снижений в межень.

‘ — вода, 2 — торф, 3 — песок, 4 — глина, 5 — уровень подземных вод

В ряде районов СССР (белорусское и украинское Полесья, Колхида, Мещёрская низменность, Барабин-ская степь и др.) в питании болот принимают участие напорные воды, дающие значительные притоки подземных вод. Это необходимо учитывать при выборе системы дренажа.

Болота, питающиеся за счет атмосферных осадков, уменьшают величину инфильтрации последних и сокращают пополнение запасов подземных вод.

Исследования, проведенные Е. В. Оппоковым, В. С. Доктуров-ским, В. Н. Сукачевым и др., показали, что с поверхности болот происходит усиленное испарение, в особенности с площадей, занятых болотной растительностью. По наблюдениям Е. В. Оппокова, в бассейне одной из рек в западных районах СССР из 552 мм выпадающих за год осадков свыше 400 мм испаряется в атмосферу. В Советском Союзе обширные территории, занятые болотами, .осушаются. Осушение высвобождает плодородные, обогащенные азотом и органическими веществами почвы. Осушение осуществляется на основе детальных почвенных и геолого-гидрогеологических исследований, о чем подробно см. в гл. XII.

Источник

51.Влияние леса на водный режим почвы. Классификация лесных площадей по их водоохранному и защитному значению.

Это совокупность явлений, превращения, передвижения веществ и энергии, протекающих в почвенной толще является слагающим почвообразовательного процесса, характеризуется тем, что каждому из них противостоит др. противоположный по своей сущности. Носят химическую, биологическую, физическую, физико-химическую природу. Протекают в тесной взаимосвязи др. с др. Главные группы этих явлений:

- распад растительных и животных соединений, поступающий в почву, одновременно синтез новых органических соединений (обр. гумуса)

- разрушение первичных минеральных соединений, это синтез вторичных минеральных соединений.

- вымывание, вынос минеральных органических соединений

- поступление влаги в почву, расход влаги.

- поступление тепла, нагревание почвы, отдача тепла.

53.Факторы почвообразования.

Внешние условия по отношению к почве под воздействием которых происходит почвообразовательный процесс и формируются почвы наз. факторами почвообразования. 5 факторов почвообразования:

- материнская порода

- климат

- растительный и животный мир

- рельеф

- возраст почвы

- хоз. деятельность человека

Материнская порода — минеральная основа, из которой образуется почва, Н. почва долгое время наслаивается и сохраняет свой механический минеральный состав, хим. состав, окраску.

По химическому составу делятся:

- ферраллитные (безкварцевые)

- сиалитные

- кремнеземистые или кварцевые

- карбонатные

- хлоридносульфатные

- органогенные По сложению:

Климат — оказывает прямое и косвенное воздействие.

Прямое воздействие на почвообразование: группа климата по сумме температур выше 10° за вегетационный период.

- холодный

- умеренно холодный

- бореальный

- умеренно теплый (суббореальный) 2000-3800 сумма температур

- субтропический 3800-8000°

- тропический (жаркий) >8000° По условиям увлажнения:

- рельеф оказывает влияние на перераспределение влаги на вершинах — дефицит, на равнинах сток = 0. В наше время это зависит от перераспределения атмосферных осадков выделяют следующие группы почв, которые называются рядами увлажнения:

- автоморфные почвы формируются на ровных местоположениях, в условиях свободного почвенного стока при глубоком залегании грунтовых вод (>6м)

- полугидроморфные наблюдается кратковременный застой почвенной воды и грунтовой воды на глубине 3-бм

- гидроморфные формируются в условиях длительного почвенного застоя, глубина распределения грунтовых вод менее Зм.

- перераспределение температур, крутые южные склоны больше нагреваются

3. оказывает влияние на перераспределение почвенной толщи. Растительный и животный мир.

- деревянистая — совокупность древесных, кустарниковых, полукустарниковых пород, высокая продолжительность жизни, глубокая многолетняя корневая система различных органических остатков осуществляется грибами, глубокое промачивание почвы, вымывание солей.

- Луговая хар-ся непродолжительностью жизни, ежегодное отмирание растительных остатков, разлагают анаэробные бактерии.

- Степная разлагают аэробные бактерии, много элементов питания.

- Пустынная

- Лишайники и мхи — характерна высокая влагоемкость, разложение грибами, наблюдается заболачивание.

По Докучаеву 1 см почвы формируется за 100 лет. Самые старые — черноземы, а молодые — тундровые и горные. Стадии образования почв:

- начальная, очень длительная, очень маленькая, слабая дифференцировка на генетические горизонты.

- развитие, формируется профиль, почва приходит к некоторому равновесию.

- равновесие — профиль и свойства сформировались, длится долго.

4. эволюция — меняют факторы образования, меняется почва. Хоз деятельность человека:

Прямое воздействие: мех. обработка, удобрения.

Косвенное воздействие: почвообразовательный процесс меняется из-за полного/частичного уничтожения растительности, пастьбы скоты. Образуются дернины.

Источник