Вертикальная структура

группам высот связана дифференциация условий внутри биоценоза, от чего зависит распределение животных. Вертикальная структура биоценоза — одна из наиболее ярких черт его пространственной структуры. Важнейший фактор высотной дифференциации — интенсивность света, состав спектра. В любом биоценозе интенсивность света уменьшается сверху вниз за счет его поглощения: виды, относящиеся к разным жизненным формам и адаптированные к той или иной интенсивности света, размещаются на разной высоте.

Расчленение биоценозов в их надземной части по вертикали на хорошо отграниченные горизонты — ярусы — наиболее четко проявляется в лесах умеренного пояса. Развитие представлений о ярусности лесных фитоценозов связано с работами исследователей скандинавской школы в лесах севера Финляндии. Значительный вклад в понимание ярусности внесли Г.Ф.Морозов и В.Н.Сукачев. В дальнейшем сформировалось представление о ярусах как о структурных частях биоценоза, каждый из которых по-разному использует и изменяет среду.

В лесах умеренного пояса, образованных растениями, относящимися к разным жизненным формам, — деревьями, кустарниками, травами и кустарничками, мхами и лишайниками — обычно различают четыре яруса. Это древесный, кустарниковый, травяной или травяно-кустарничковый, моховой или мохово-лишайниковый ярусы (последние иногда называют напочвенным покровом). В зависимости от числа видов деревьев и их различий в высоте можно различать два и более древесных яруса. Кустарниковый ярус часто называют подлеском и включают в него кустарники и деревья, приобретающие в данном биоценозе кустарниковую форму. Так, В. Н. Сукачев включает в подлесок липу в подзоне южной тайги, где она часто принимает кустарниковую форму.

В биоценозах тундры, где в жестких экстремальных условиях происходит «миниатюризация» жизни и растительный покров сжат по вертикали до дециметров и даже сантиметров, в одном ярусе оказываются растения разных жизненных форм; здесь выделяются мохово-кустарничковые, травяно-моховые, лишайниково-кустарничковые ярусы. Иными словами, жесткость условий среды определяет размещение на одном высотном уровне растений различных жизненных форм.

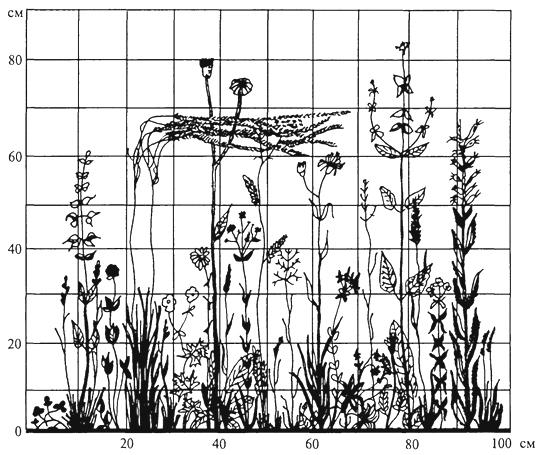

Ярусность выражена и в травяных сообществах (лугах, степях, саваннах), но часто недостаточно отчетливо (рис. 12); в луговых и некоторых степных биоценозах расчленение на ярусы практически отсутствует. Помимо протяженности яруса по вертикали огромное значение имеет степень его сомкнутости. Сомкнутость древостоя обычно оценивается в долях единицы. Менее сомкнутые верхние ярусы определяют возможность развития более сомкнутых нижних. Это говорит о взаимовлиянии ярусов, об их взаимодействии

Рис. 12. Вертикальная проекция травостоя остепненного луга в Орловской области (Т. А. Работнов, 1968)

внутри биоценоза и подтверждает положение о том, что ярус — это структурная часть биоценоза.

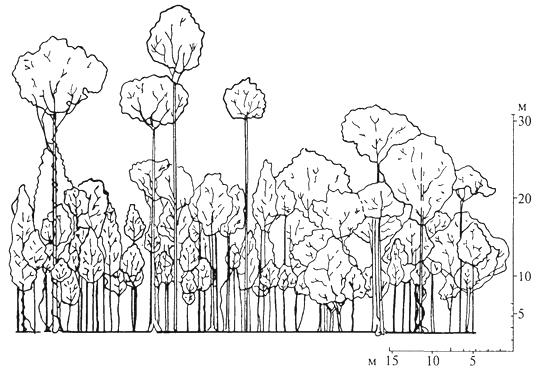

Особое внимание исследователей привлекает структура влажного тропического леса. Это объясняется необычайным богатством форм в этом типе сообществ, его древностью и, следовательно, «слаженностью» жизни. Глубоко рассмотрел эти вопросы А. Г. Воронов (1985). Характерная особенность структуры влажного тропического леса — обилие числа видов деревьев. Как правило, наиболее многочисленные деревья относятся к невысоким, а самые высокие деревья представлены единичными экземплярами. Ярусы деревьев практически не выражены или выражены слабо, хотя некоторые авторы насчитывают в смешанном дождевом тропическом лесу пять ярусов, из них три древесных. Причинами невыраженности или слабой выраженности ярусов влажного тропического леса являются, во-первых, древность этого сообщества, в котором с максимальной полнотой используется пространство, а во-вторых, оптимальность условий, делающих возможным столь мощное развитие древостоя. Обилие разновозрастных стволов различной высоты окончательно затушевывает распределение растений

по ярусам. Следует полагать, что вообще дифференциация деревьев в сообществах по ярусам — явление вторичное, результат либо аридизации климата, либо понижения температуры (рис. 13).

В тех случаях, когда ярусы образованы долгоживущими видами растении, они устойчивы по сезонам и годам. Например, ярус ели устойчив от сезона к сезону и не меняется по годам. Ярусы, образованные листопадными древесными породами, кустарниками и кустарничками, устойчивы по годам, но степень их сомкнутости варьируется от сезона к сезону, что определяет изменение условий для нижних ярусов в разные сезоны.

Травяные ярусы, образованные вегетирующими большую часть или весь вегетационный период растениями, отмирающими в надземной части в конце его, непостоянны по сезонам и изменяются по годам. Наконец, эфемерные ярусы, образованные геофитами и терофитами, как правило, существуют часть сезона и обнаруживают большое варьирование по годам.

Известное место в биоценозах занимают так называемые межъярусные растения — лианы и эпифиты Эпифиты поселяются на разной высоте на различных растениях, чаще всего на деревьях, используя их как опору и развивая корни в воздушной среде. Лианы, обвиваясь вокруг стволов деревьев, поднимаются в наиболее благоприятные для них условия освещенности. Доля этих растений

Рис. 13. Профильная диаграмма тропического леса на острове Калимантан, полоса леса длиной около 60 и шириной 8 м, деревья высотой более 7 м (П. Ричарде, 1960)

велика в различных типах тропических лесов, однако представлены они и в биоценозах умеренного пояса. Всем известны лишайники-эпифиты на стволах, столь свойственные таежным биоценозам, хмель, красиво цветущие лианы из рода клематис и др. Каждый вид в биоценозе представлен разновозрастной популяцией. Сложен вопрос о ярусной принадлежности всходов и молодых растений, не достигших нормальной для данных условий высоты и не вступивших еще в генеративный период, тех растений, которые часто объединяют в категориюподрост. Можно относить

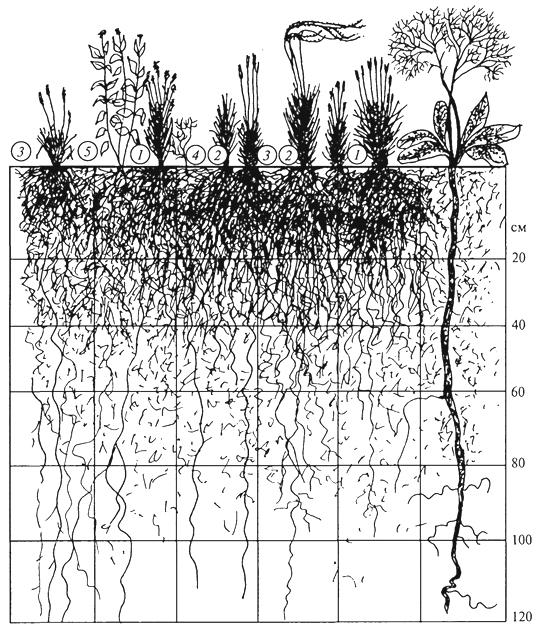

Рис. 14. Подземная ярусность степного сообщества (А. М.Семенова-Тян-Шанская, 1950): 1 — житняк; 2 -ковыль; 3 -типчак; 4- полынь; 5 — кермек

подрост к ярусу, куда входят зрелые особи, трактуя в этом случае подрост как временный полог — в перспективе молодые растения войдут в этот ярус. Согласно другому подходу, подрост следует включать в тот ярус, где размещены его органы ассимиляции; в этом случае подрост часто оказывается в одном ярусе с подлеском. При этом один и тот же вид оказывается в разных ярусах, в зависимости от того, в какой ярус попадают разновозрастные особи вида.

Таким образом, при рассмотрении вертикальной структуры биоценоза следует выделять степень расчленения биоценоза на ярусы, состав ярусов и их сформированность.

Помимо надземной различают и подземную ярусность. Распределение корневых систем в подземной сфере обусловлено изменением с глубиной обеспеченности растений доступными формами элементов минерального питания, степени увлажнения почвы, а также ее аэрации. Установлено, что за очень редким исключением общая масса подземных органов растений закономерно снижается сверху вниз, особенно за счет мелких, в том числе сосущих, корней, в основном сосредоточенных в верхнем горизонте почвы. Даже глубоко укореняющиеся растения активно используют поверхностные горизонты почвы, в которых они формируют постоянно или временно существующие (эфемерные) корни. Постепенно уменьшаясь в количестве, корни многих растений проникают на значительную глубину, нередко существенно превышающую высоту надземных частей растений (рис. 14).

Как было сказано выше, вертикальный каркас биоценоза определяется растениями. Наземные животные меняют свое ярусное положение в течение дня, года, жизни, проводя в том или ином ярусе более продолжительное время, чем в других. В большей степени связаны с определенными глубинами почвы различные населяющие ее беспозвоночные обитатели. Но и тут точнее говорить о тех градациях глубин, на которых встречаются представители той или иной систематической группы, того или иного вида, а не о приуроченности к определенному подземному ярусу.

Источник

Вертикальная структура биоценоза (ярусность)

В наземных биоценозах основную роль в формировании вертикальной структуры играют растения разной высоты. Благодаря этому наблюдается вертикальное расслоение биоценоза на структурные части. Эти части биоценоза, занимающие разное положение по отношению к уровню почвы, называются ярусами.

Ярусность — вертикальная зональность

Главную роль при формировании видового состава растительных ярусов играет количество света, достигающее каждого яруса. От него зависит температурный режим и влажность на разных уровнях (ярусах) биоценоза. Верхние ярусы составляют светолюбивые растения. Ниже располагаются теневыносливые, а в самом низу произрастают тенелюбивые виды. Такое распределение растений способствует более полному усвоению солнечной энергии. До поверхности почвы доходит лишь 1-5 % света, поступающего в биоценоз. В одноярусных фитоценозах большая часть поступающей солнечной энергии не усваивается. Она идет на нагревание почвы и частично отражается.

Большинство видов приспособлено к конкретным ярусам. Но некоторые виды в силу различных обстоятельств занимают в разное время жизни разные ярусы. Их называют внеярусными видами. (лианы, лишайники)

В наземных биоценозах различают надземную и подземную ярусность. Ярусы нумеруются римскими цифрами.

Надземная ярусность в лиственном лесу обычно включает пять, иногда шесть, растительных ярусов.

· I ярус образован деревьями первой величины (дуб, береза, ясень, липа и др.).

· Ко II ярусу относятся деревья второй величины (дикие яблоня, груша, черемуха, рябина и др.).

· III ярус — это подлесок из кустарников (лещина, крушина, бересклет, можжевельник, калина, бузина и др.).

· IV ярус представлен высокими травами и кустарничками (папоротники, крапива, чистотел, вереск, багульник и др.).

· V ярус составляют низкие травы и кустарнички (черника, брусника, земляника, толокнянка, ландыш и др.), а также мхи и лишайники.

· В нижних ярусах обычно присутствует подрост древесных растений. Если ярусов много, то фитоценоз считается сложным, а если их мало — простым.

Животные приурочены к определенным ярусам фитоценоза. I ярус населяют листогрызущие насекомые (обитатели кроны деревьев). Во II ярусе обитают птицы и стволовые вредители (жуки короеды, усачи, златки). В III и IV ярусах — копытные и хищные животные, птицы, грызуны. V ярус богат различными многоножками, жужелицами, шмелями, клещами и другими мелкими животными.

Подземная ярусность обусловлена разной глубиной расположения корневой системы. Чем выше деревья, тем глубже в почву проникают их корни. Расположение корней на разной глубине снижает остроту конкуренции между растениями за воду, минеральное питание, кислород.

Возникновение ярусности — результат длительного приспособления разных видов друг к другу и формирования межвидовых связей и взаимоотношений. Ярусность способствует значительному ослаблению конкуренции между видами за ресурсы и территорию. Благодаря этому увеличивается численность особей на единице площади, более полно и рационально используются условия и ресурсы биотопа.

Вертикальное распределение видов в биоценозе оказывает влияние на его горизонтальную структуру.

В водных сообществах кроме яруса корней и корневищ различают ярус:

— надводных трав;

— плавающих трав;

— высоких водных трав;

— низких водных трав;

— придонных растений (водоросли).

Горизонтальная структура биоценоза (мозаичность)

МОЗАИЧНОСТЬ — одна из форм горизонтальной неоднородности строения фитоценозов, выражающаяся в неравномерном распределении растений в пространстве.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник