Вегетативный способ размножения плодовых деревьев

Глава 6. Вегетативное размножение плодовых и ягодных растений

Способы размножения. Известны два способа размножения растений: семенное и вегетативное. Большинство плодовых культур, прежде всего наиболее распространенные (яблоня, груша, вишня, слива, черешня, смородина, крыжовник, земляника и многие другие), перекрестноопыляемые растения, имеющие сложную наследственную основу. Их семенное потомство не повторяет исходных родительских признаков и свойств, у подавляющего большинства ухудшаются величина, качество плодов, урожайность. Поэтому семенной способ в плодоводстве используют ограниченно: в селекции для выведения новых сортов, для выращивания подвоев, размножения слабоокультуренных видов растений (черноплодная рябина, облепиха и др.), отдельных форм абрикоса и персика, которые дают большой процент сеянцев, сравнительно близких по своим признакам, в том числе по качеству плодов и урожайности, к исходному сорту.

Для получения однородного потомства и сохранения ценных качеств сортов и форм большинство плодовых и ягодных растений размножают вегетативно. Вегетативное размножение основано на способности растений восстанавливать целостный организм из отдельных органов и частей.

Используют как естественные (корневыми отпрысками, усами), так и искусственные способы (черенками, отводками, прививкой) вегетативного размножения.

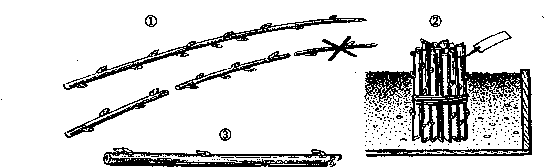

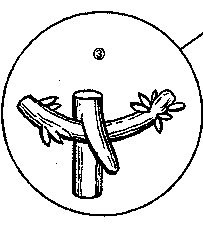

По способам размножения растения делят на корнесобственные и привитые. К корнесобственным относят растения, размножаемые усами, корневыми отпрысками, делением куста, отводками, корневыми и стеблевыми черенками (рис. 12).

Рис. 12. Способы размножения корнесобственных плодовых растений: 1 — усами; 2 — корневыми отпрысками; 3—5 — дуговидными, горизонтальными и вертикальными отводками; 6 — одревесневшими черенками; 7 — зелеными черенками

Усами размножают землянику, которая образует видоизмененные стелющиеся по поверхности земли побеги (усы или плети).

При размножении корневой порослью используют способность растений формировать придаточные почки на корнях, из которых затем отрастают корневые отпрыски, или корнепорослевые побеги. Этот способ — основной при размножении малины. Корневой порослью можно размножить вишню, сливу, алычу, айву и другие плодовые растения.

Крыжовник, клоновые подвои яблони и айвы размножают отводками. Метод основан на способности этих растений формировать придаточные корни на присыпанных почвой стеблях. От маточного растения отводки отделяют после укоренения.

При получении вертикальных отводков рано весной ветви маточных растений сильно обрезают, оставляя пеньки высотой 3—5 см с частью однолетнего прироста. Отрастающие побеги окучивают несколько раз и доводят высоту окучивания до 25—30 см. Осенью укоренившиеся побеги отделяют от маточного растения.

Для получения горизонтальных отводков поздней осенью или рано весной сильные однолетние приросты укладывают по радиусам в бороздки глубиной 5—-6 см и плотно пришпиливают (обычно деревянными крючками) к земле. Отрастающие побеги окучивают, а осенью отделяют от материнского растения.

Размножение черенками основано на способности части стебля или корня к восстановлению утраченных органов (корня или побега).

Корневыми черенками можно размножить малину, вишню, сливу, алычу, клоновые подвои яблони. Черенки длиной 8—10 см и толщиной 5—15 мм заготавливают осенью, в зимний период хранят в подвале или холодильнике и рано весной высаживают в школу отделения размножения. Из-за трудности заготовки черенков и ослабления маточных растений этот способ (кроме малины) имеет ограниченное распространение.

Одревесневшими черенками размножают смородину, виноград, айву, инжир. Черенки заготавливают осенью или в начале зимы, до наступления морозов, длиной 18—22 см, из сильных однолетних приростов. Высаживают в школу осенью или ранней весной наклонно, оставляя над поверхностью почвы одну-две почки, затем мульчируют торфом или перегноем. При весенней посадке черенки хранят зимой в подвалах или в снегу.

Зелеными черенками размножают многие плодовые, ягодные и декоративные культуры. Заготавливают черенки в период интенсивного роста побегов, используя верхние неодревесневшие части. Заготовленные побеги режут на черенки с двумя-тремя листьями. У крупнолистных форм верхний лист обрезают на половину листовой пластинки (поперек главной жилки), а нижние обрывают. Черенки связывают в пучки и для ускорения образования корней ставят нижними концами на 6—24 ч в раствор стимулятора роста бета-индол илу ксусной кислоты (гетерауксин), бета-индолилмасляной, альфа-нафтилуксусной кислот.

Наиболее благоприятные условия для укоренения создаются под пленочными укрытиями, оснащенными импульсными туманообразующими установками. Черенки высаживают по схеме 5—7×4—5см, глубина посадки 1,5—2 см. В качестве субстрата используют речной песок, смесь торфа и песка в соотношении 1:1 или 1:2 и другие материалы.

Прерывистое увлажнение туманом обеспечивает высокую влажность воздуха, снижает испарение воды листьями, регулирует интенсивность освещения, предохраняет черенки от солнечного перегрева. Укоренять зеленые черенки можно также в парниках.

Оптимальная температура для окоренения 18—24°С. При температуре выше 30°С парники или пленочные укрытия проветривают. После массового укоренения (примерно через 2 месяца) черенки закаливают, постепенно уменьшая частоту и длительность увлажнения, сокращают притенение и усиливают проветривание. За 2—3 недели до выкопки парниковые рамы или пленочные укрытия снимают. Осенью или рано весной укоренившиеся черенки пересаживают в школу для доращивания.

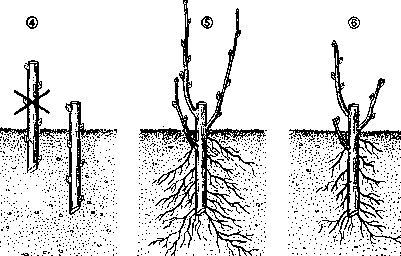

Прививка. В плодоводстве прививку черенком широко используют при выращивании саженцев методам зимней прививки, со вставками карликовых и полукарликовых подвоев, во втором поле питомника (для увеличения выхода посадочного материала), при перепрививке деревьев в саду, для создания садов на устойчивых штамбо- и скелетообразователях и т. д.

Черенки к периоду прививки должны находиться в состоянии покоя. Заготавливают их в начале зимы, до наступления сильных морозов, так как при подмерзании они не приживаются. Для черенков срезают сильные ростовые приросты длиной 30—40 см с периферийных частей кроны. До прививки их хранят в снегу или в холодном подвале в песке при температуре 0, +2°С. Для прививки используют черенки с двумя-тремя почками.

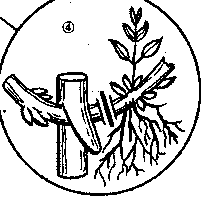

Существует много способов прививки черенком, наиболее распространенные из них показаны на рисунке 13. В основе всех способов лежит изготовление косого среза, от качества которого зависит в значительной степени успех прививки. Прививают специальным прививочным, или копулировочным, ножом, заточенным до остроты бритвы. Длина косого среза должна в 3—3,5 раза превышать диаметр черенка, поверхность среза должна быть ровной, не седловидной и находиться в одной плоскости. Между срезом и приложенной нижней (плоской) поверхностью лезвия прививочного ножа не должно быть просветов.

Рис. 13. Основные способы прививки: 1 — копулировка улучшенная; 2 — впраклад с язычком; 3 — в боковой зарез; 4 — мостиком; 5 — боковая за кору с оставлением шипа или укорачиванием ветви и вырезом древесины; 6 — за кору в торец; 7 — в расщеп; 8 — зимняя прививка подвоя черенком методом улучшенной копулировки; 9 — аблактировка

Копулировка может быть простой и улучшенной (с язычком на косом срезе черенка). Улучшенную копулировку применяют, когда толщина подвоя в месте прививки и черенка примерно одинакова (допустима разница в диаметрах не более 25%). Срезы на подвое и привое по длине и ширине должны максимально совпадать, что обеспечивает лучшее совмещение камбиальных слоев и более быстрое их срастание. Если черенок несколько тоньше подвоя, то при их соединении необходимо хорошо совместить камбий вдоль одной стороны.

Улучшенная копулировка по сравнению с простой (без язычка) обеспечивает большую устойчивость черенка в процессе прививки и лучшую его приживаемость. Для изготовления язычка на средней трети косого среза делают дополнительный надрез. Толщина язычка у основания равна 0,8—1,2 мм. Более тонкий язычок плохо удерживает черенок, а при более толстом между подвоем и привоем образуются зазоры и срастание идет медленнее.

Прививку вприклад и в боковой зарез используют во втором поле питомника и в саду на нетолстых ветвях (в 1,5—3 раза толще черенка).

Способом в расщеп прививают на толстых скелетных и полускелетных ветвях, а также на стволах. В месте прививки ствол или ветвь спиливают под прямым углом и прививают в торец.

Для этого ветвь надкалывают продольно садовым ножом, топором или специальной формы прививочным долотом. Расщепляют ветвь по диаметру или хорде. В каждый расщеп по концам вставляют два черенка с клиновидными срезами таким образом, чтобы обеспечить хорошее совпадение камбиальных слоев вдоль внешней стороны черенка. На толстых ветвях или на стволе щель расклинивают и клин удаляют после вставки черенков. Количество расщепов зависит от толщины подвоя. Для хорошего и быстрого зарастания торцового среза на каждые 4—6 см окружности ствола или ветви прививают один черенок. Основную ветвь в последующем формируют из наиболее сильной и удачно расположенной прививки. Рост остальных прививок ограничивают многократными прищипками или подрезкой и сохраняют их временно до зарастания раны.

Описанными способами прививают деревья с ранней весны (до начала сокодвижения) и до конца цветения плодовых растений.

Прививка за кору — наиболее простой по технике исполнения и результативный способ. Его применяют на различных по толщине подвоях, начиная с тех, диаметр которых превышает толщину черенка в 2,5—3 раза. Этим способом можно прививать как в торцы срезанных ветвей или ствола, так и методом боковой прививки за кору с предварительным укорачиванием ветви на 25—30% ее длины (без выреза или с вырезом древесины прививаемой ветви в месте прививки). Целиком ветвь удаляют после того, как черенок хорошо прижился и из его почек начали отрастать побеги. В случае неудачи ветвь сохраняют и прививку повторяют на следующий год.

В торец толстых ветвей прививают несколько черенков — один на 4—6 см окружности ветви. В дальнейшем с ними поступают так же, как и при прививке в расщеп.

Прививку мостиком применяют для лечения кольцевых или частичных повреждений коры штамба. Один черенок вставляют на каждые 3—4 см окружности поврежденной части ствола.

Прививку за кору и мостиком проводят весной, в период весеннего сокодвижения, когда кора подвоя хорошо отделяется.

При всех способах прививки черенком места соединения срезов подвоя и привоя плотно обвязывают синтетической пленкой или мочалом, а верхние срезы черенка и всю поверхность ран замазывают садовым варом.

Зимнюю прививку широко применяют в питомниках. После выкопки подвои с диаметром штамбика не менее б—8 мм и с корнями длиной 12—15 см укладывают в подвалы или холодильные камеры штабелями высотой 1—1,5 м или в ящики и пересыпают влажными опилками. Хранят их до прививки при температуре 0, +1°С.

Прививку проводят в помещениях с ноября и заканчивают за 1,5—2 месяца до начала весенних полевых работ. Для ускорения срастания подвои за 10—14 дней до прививки помещают в отапливаемое помещение и выдерживают при комнатной температуре. Черенки на прививку поступают из хранилища, без тепловой обработки. Черенки и подвои промывают водой и прививают улучшенной копулировкой или вприклад.

Для предупреждения высыхания надземную систему привитых растений парафинируют, опуская на мгновение в расплавленный парафин. Затем их укладывают в ящики, пересыпают влажными опилками и 10—15 дней хранят при комнатной температуре. После образования каллюсной спайки ящики переносят в подвал и хранят при 2—3°С. Высаживают привитые растения в первое поле питомника в течение 5—7 дней после начала полевых работ. Посаженные растения окучивают Выше места прививки.

Совместимость подвоя и привоя. Основным условием успешного срастания подвоя с привоем является их близкое ботаническое родство. Как правило, прививки внутри сорта и вида бывают успешными. При межвидовых прививках наблюдается хорошая срастаемость, но бывают и неудачи. Способность подвоя и привоя к прочному срастанию и к дальнейшему нормальному росту и плодоношению привитого растения называется совместимостью.

Различные проявления угнетения привитых растений, вплоть до их гибели, обычно называют несовместимостью. Основными признаками несовместимости можно считать следующие:

1) полная неспособность прививаемых компонентов к срастанию;

2) преждевременная гибель привитых растений из-за непрочного срастания компонентов;

3) угнетенное состояние растений — слабый рост надземной системы и недостаточное плодоношение;

4) различия в росте между компонентами в период вегетации (раннеосеннее опадение листьев или преждевременное отмирание активных корней подвоя);

5) чрезмерное разрастание подвоя или привоя в месте прививки.

При проведении прививки применяют прививочные ножи и другие ручные садовые инструменты. Их строение и техника безопасности при работе с режущими инструментами описана в главе 11.

http://linkyou.ru/ link kzn типография линк.

При желании испытать неизгладимый оргазм, ознакомьтесь с хорошим каталогом услуг обаятельных шлюх на нашенском сайте. Все показатели о себе откровенно упомянули шлюхи Тюмени, не завышая тарифов за свидание.

Источник статьи: http://www.flowerlib.ru/books/item/f00/s00/z0000067/st016.shtml

Вегетативное размножение плодовых растений

Для плодовых растений, имеющих сортовые признаки, вегетативное размножение является единственным способом воспроизведения себе подобного потомства. Обычно при этом способе размножения свойства и признаки материнского растения полностью сохраняются и воспроизводятся, однако в ряде случаев возможны генетические изменения вследствие возникновения явления мутации. Почки или побеги, взятые с мутировавшей части растения, дают начало новому клону, поэтому впоследствии обязательно проводится клоно-вая селекция. При вегетативном размножении плодовых растений могут передаваться вирусные заболевания, поэтому необходимо тщательно следить за здоровьем маточных растений. В природе вегетативное размножение происходит естественным образом, но в практике садоводства применяется искусственное вегетативное размножение, основными способами которого являются черенкование, размножение отводками, деление куста и прививка.

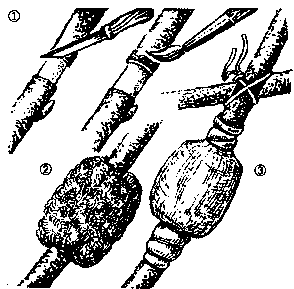

Черенкование рассматривается как способ прямого вегетативного размножения с помощью отрезков побегов или черенков, нарезанных со здорового растения культивированной породы. Черенки являются частями вегетативных органов растений и поэтому могут служить для их воспроизводства. Черенок — это отрезок зеленого или одревесневшего побега с почками, используемый для вегетативного размножения растений, в частности укоренения и прививки. Размножение путем укоренения одревесневших или зимних черенков является старинным способом вегетативного размножения. Черенки нарезают из нижней части побегов материнского растения, которые заготавливают поздней осенью, когда вегетационный период уже завершился и растение находится в состоянии покоя. Побеги для черенкования можно также заготавливать ранней весной до начала вегетационного периода, но не в мороз. Выбранные побеги должны достичь состояния зрелости, но не одеревенеть полностью, то есть они не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком одревесневшими, так как огрубевшие ткани усложнят прорастание корней. Черенки разрезают на отрезки длиной 20 см, надрез делают над почкой (глазком) или под ней. Очень важно соблюдать направление естественного роста черенка, поэтому, чтобы не перепутать концы, верхний срез над почкой делают прямым, а нижний скошенным. Нарезанные черенки собирают вместе, снабжают биркой, на которой указывают сорт растения, все необходимые сведения и время нарезки черенков. Черенки помещают концами со скошенными срезами во влажный песок или легкий земельный субстрат и хранят в течение зимы в прохладном помещении. Можно также хранить черенки завернутыми в ткань или бумагу до весеннего укоренения. Однако при хранении в песке или субстрате на срезах черенков за зиму появляется корневая ткань, и значит, они быстрее разовьют корневую систе-

1. Поздней осенью необходимо нарезать однолетние одревесневшие побеги из нижней части маточного растения. Каждый побег разделить на черенки длиной 15—20 см, делая срез под почкой или над ней. Верхний срез делать прямым, нижний скошенным, обозначая тем самым направление роста.

2. Черенки связать вместе, снабдить биркой с необходимыми сведениями и поместить скошенными срезами вниз во влажный песок или легкий земельный субстрат. Хранить всю зиму в прохладном помещении.

3. К весне на срезе черенка сформируется корневая ткань.

4. Весной черенки высаживают в открытый грунт и при посадке заглубляют так, чтобы над поверхностью земли осталось только две почки. 5 — Черенок постепенно образует новые корни и дает первые побеги. К осени его можно считать вполне сформировавшимся растением.

6. После этого черенок следует откопать, произвести сбалансированную обрезку надземной и корневой части и посадить на постоянное место. После посадки тщательно полить

му и тронутся в рост. Весной черенки высаживают в открытый грунт, причем для посадки необходимо подготовить рыхлую почву, в которой черенкам будет легче укорениться. При посадке черенок заглубляют настолько, чтобы над поверхностью оставались только две почки. Уход за черенками состоит в поддержании постоянной влажности почвы, необходимой для развития корней, и неглубоком рыхлении для улучшения доступа кислорода. Черенок постепенно сформирует сильную корневую систему, тронется в рост и уже к осени разовьется в крепкое жизнеспособное растение. После этого его можно переносить на постоянное место, но перед посадкой необходимо произвести сбалансированную обрезку надземной части и корневой системы, чтобы установилось равновесие в затратах энергии и питательных веществ между системами молодого растения.

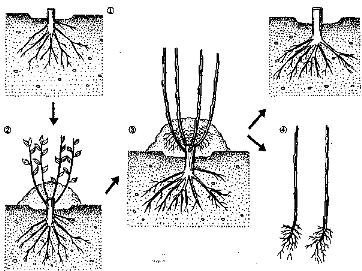

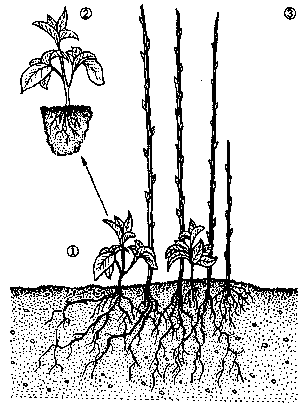

Отводками размножают многие плодовые кустарники, например смородину, крыжовник, барбарис, ежевику и жимолость. Суть этого способа заключается в том, что побег не отделяют от материнского растения до тех пор, пока он не укоренится. Существуют различные способы размножения отводками, и выбор тут зависит от вида культуры, условий произрастания и желаемого конечного результата. Одним из наиболее распространенных способов размножения ягодных кустарников является размножение вертикальными от-водками, которые даже получили название классических отводков. Весной, когда молодые побеги кустарников достигают необходимой высоты, их окучивают. Землю подгребают к основанию кустарника вплотную к побегам, засыпая молодые стебли на треть. Когда насыпь немного осядет и оползет, следует досыпать земли, в течение вегетации эту

Размножение вертикальными отводками

1. Маточное растение, используемое для получения вертикальных отводок.

2. Весной молодые побеги маточного растения окучить, присыпав землей на треть.

3. В течение вегетационного периода наращивать

высоту земляного холмика, чтобы к осени побег дал больше корней.

4. Весной следующего года отделить окоренившиеся побеги от маточного растения и высадить их на постоянное место

операцию необходимо проделать несколько раз, постепенно наращивая высоту холмика. Находясь в земле, побеги кустарника легко развивают придаточные корни и образуют многоярусную корневую систему. Весной следующего года землю от кустов отгребают, осторожно отделяют секатором окоренившиеся побеги-отводки от маточного растения и высаживают их на постоянное место. Для размножения горизонтальными отводками осенью выбирают молодые сильные побеги из нижнего яруса маточного куста, которые будут служить отводками, пригибают их к земле, закрепляют проволочной или деревянной шпилькой и слегка присыпают место закрепления побега землей. Для образования придаточных корней и лучшего укоренения побег в этом месте поливают в течение всего сезона и следят за постоянной влажностью почвы. После появления молодых отростков их необходимо окучить. Осенью следующего года часть побега с придаточными корнями отрезают секатором и пересаживают на постоянное место, из него вскоре разовьется новое молодое растение, сохранившее все признаки и качества материнского.

Большой интерес представляет способ размножения растений воздушными отводками. Он известен уже много веков в различных странах мира, где имеет свои названия: китайские отводки, гута, горшечные отводки и др. Суть этого способа заключается в том, что корни нового молодого растения образуются на надземной части растения после кольцевания или расщепления стебля материнского растения под определенным углом и обертывания пораненного места влажным субстратом для окоренения. Непременное условие для действенности данного способа размно-

/. Необходимо выбрать сильный хорошо

плодоносящий куст, отличающийся

яркими сортовыми признаками

и качеством ягод.

2. Хорошо развитый молодой побег

из нижнего яруса маточного куста

пригнуть к земле.

3. Закрепить побег деревянной или проволочной шпилькой, чтобы он плотно прилегал

к земле и не распрямлялся.

4. Следующей осенью укоренившийся участок побега отрезают секатором и переносят на постоянное место

жения — высокий уровень влажности окружающей среды или повышенная влажность в области желаемого окоренения. Чаще всего размножение воздушными отводками применяется в теплицах, где можно создать режим искусственного тумана. Однако некоторые

Размножение воздушными отводками

1. На выбранном для размножения побеге острым ножом снимают по окружности полоску коры шириной 1—25 см. Побег окольцован. Поверхность кольца и прилегающих к нему на расстоянии 25 см участков коры обрабатывают стимулятором роста.

2. На окольцованное место накладывают влажный мох сфагнум или питательный земляной субстрат.

3. Побег плотно оборачивают полиэтиленовой пленкой и ее концы скрепляют веревкой или клейкой лентой. Чтобы побег стоял ровно, его подвязывают к соседней ветке

разновидности данного способа вполне применимы для размножения растений в открытом грунте в зонах с умеренной влажностью. Отводками служат частично одревесневшие побеги прошлого года, которые выбирают для размножения весной. На выбранном побеге обрезают все боковые отростки и на расстоянии 15—20 см от верхушки по окружности удаляют полоску коры шириной 1,5—2,5 см в зависимости от вида растения. С оголенной поверхности удаляют весь камбий, чтобы замедлить заживление пораненного участка. Кольцо со снятой корой обмазывают по верхнему и нижнему краю ростовым веществом для стимуляции корнеобразования, непосредственно оголенный участок также можно обработать стимулятором роста. Затем на кольцо накладывают толстый слой влажного моха сфагнума или питательной земляной смеси и плотно оборачивают куском полиэтиленовой пленки так, чтобы мох или смесь были полностью закрыты.

Пленка предотвратит высыхание покрытия и поддержит постоянную влажность, необходимую для окоренения побега. Место стыка боковых сторон пленки должно находиться на нижней стороне ветви, а края сложены и подогнуты. С обеих концов пленочный рукав необходимо плотно обвязать веревкой или клейкой лентой.

В старину; до изобретения полиэтиленовой пленки, постоянную влажность в области окольцованного среза на побеге поддерживали при помощи шнура.

На срез накладывали ком влажной глины, оборачивали мохрм и обвязывали лыком. Над комом помещали сосуд с водой, из которого спускался шнур. Нижним концом шнура обматывали ком на срезе, и постоянно сочившаяся по шнуру вода не давала глине пересохнуть, нужно было только доливать в сосуд воду.

Осенью на месте кольцевого среза образуется корневая система, и окорененный отводок можно отрезать секатором и пересадить. Время отделения отводка от маточного растения определяют по состоянию корней, за образованием которых можно следить через прозрачную пленку. После отделения отводка необходимо произвести обрезку надземной части нового молодого растения, чтобы привести ее в соответствие с объемом корневой системы. Окорененный отводок нужно высадить в подходящий горшок и поместить его в прохладное место с достаточным уровнем влажности. В дальнейшем, когда у растения разовьется сильная корневая система, его можно будет перенести в открытый грунт.

Альтернативой кольцеванию побега при размножении воздушными отводками является расщепление стебля побега. Для этого необходимо сделать косой разрез длиной 5—6 см в направлении к середине стебля, после чего разделить поверхность разреза с помощью щепочки или валика из моха сфагнума. Затем обернуть побег мохом, питательным субстратом и пленкой, как описано выше.

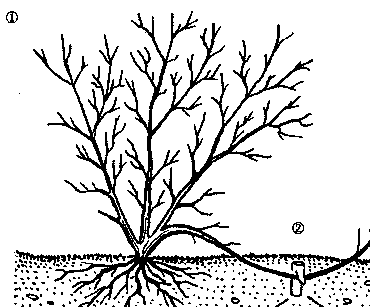

Размножение делением является наиболее простым способом прямого вегетативного размножения и с теми плодовыми растениями, чьи побеги легко дают самостоятельные корни или образуют корневые отпрыски, проходит практически безболезненно. Для этого разросшийся маточный куст выкапывают из земли, отделяют от него укоренившиеся жизнеспособные дочерние части, которые и пересаживают на новое место. Деление необходимо по ряду причин, важнейшими из которых можно считать следующие: деление куста является хорошим и надежным способом получения проверенного посадочного материала и, кроме того, дает маточному кусту стимул к развитию и активному побегообразованию, то есть является для растения оздоравливающим мероприятием.

В случае с малиной, активно образующей корневые отпрыски, делением в определенной мере может считаться отделение отпрысков от маточного растения и использование их в качестве молодого посадочного материала. Для этого ранней весной или осенью молодую поросль — отпрыски — откапывают, производят обрезку надземной части и пересаживают на постоянное место.

Прививка является разновидностью непрямого вегетативного размножения плодовых деревьев. Суть прививки заключается в соединении черенка или почки (глазка) привоя с подвоем. В результате срастания и взаимопроникновения тканей двух различных растений возникает новый вид, который в дальнейшем возможно будет размножить только подобным же способом — прививкой. Прививка черенком называется копулировкой, для ее проведения используют черенки привоя, которые нарезают из однолетних побегов здоровых плодоносящих деревьев культивированной породы, желательно с южной стороны кроны, где они лучше сформировались. Побеги старше одного года, а также так называемые водяные побеги не годятся для копулировки. Прививка глазком иаш почкой называется окулировкой. Для нее используют хорошо сформировавшиеся почки: нарезают зрелые черенки со здорового крепкого материнско-

Размножение малины отпрысками

1. Корневой черенок представляет собой особую часть корневой системы, так как имеет вегетативную почку, из которой развивается молодой побег-отпрыск.

2. Зеленый отпрыск может быть отделен от маточного куста и перенесен в другое место. 3 — Однолетний одревесневший отпрыск также может быть отделен от маточного растения

и использован в качестве посадочного материала

го растения культивированной породы, лучше с южной стороны, затем из средней части черенка привоя вырезают наиболее развитые почки-глазки.

Источник статьи: http://medn.ru/rasteniy/obshhie-svedeniya-o-rasteniyax/vegetativnoeraz/