- Обрезка яблони осенью: какие ветки убрать, а какие оставить

- На каких ветках и из каких почек будет урожай на следующий год

- Строение плодового дерева

- Что надо знать о почках

- На каких ветках будет урожай

- Как устроены ветви внутри

- Урок Бесплатно Строение листа

- Введение

- Внешнее строение листа

- Виды листьев

- Листовые пластинки и жилкование

- Клеточное строение листа

Обрезка яблони осенью: какие ветки убрать, а какие оставить

На каких ветках и из каких почек будет урожай на следующий год

Если вы беретесь самостоятельно обрезать яблони осенью, вам мало знать приемы обрезки и иметь хороший секатор и садовую пилу. Нужно разбираться, как устроено дерево внутри и снаружи, на каких ветках будет урожай на следующий год, а какие уже отслужили свое. Попробуем разобраться во всех этих кольчатках, плодушках и волчках, чтобы не обрезать лишнего.

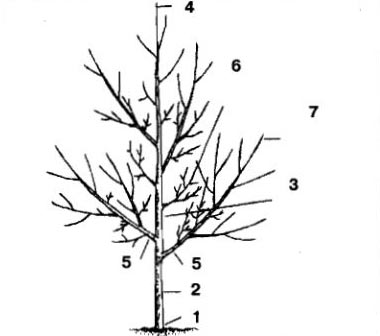

Строение плодового дерева

Надземная часть взрослого плодового дерева представлена большим количеством различающихся по размеру, возрасту и назначению ветвей, составляющих в совокупности крону. Основную стеблевую часть кроны, ее центральную ось, называют стволом. У одних деревьев ствол четко выделяется на протяжении всей их жизни. У других он на некоторой высоте отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей. Место перехода ствола в корень — это корневая шейка. Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления — штамб, а выше — центральный проводник, или лидер.

Наиболее крупные ветви считаются основными. Вместе с центральным проводником они составляют остов кроны. В специальной литературе вы можете встретить термины «скелетные ветви» или «сучья» вместо «основные ветви» и «скелет кроны» вместо «остов кроны». Ничего не поделаешь — традиция.

На ветвях первого порядка ветвления размещаются ветви второго порядка, на них — третьего и т.д. Ветвление может продолжаться до 7–8, а иногда и более высоких порядков. Но к основным ветвям относятся ветви первого, второго, редко третьего порядков ветвления. Ветви более высоких порядков ветвления обычно слабые, недолговечные и спустя некоторое время отмирают естественно или при обрезке заменяются на новые.

Каждая ветвь заканчивается побегом (или ветвью) ее продолжения. Побег — это часть стебля с листьями (и только с листьями, просим запомнить!), выросшая в текущем году. После опадения листьев побег называют ветвью. Возраст ветвей определяют по количеству вегетационных периодов, прошедших от начала их роста. Различают ветви однолетние, двухлетние, трехлетние и т.д.

Все мелкие слаборослые разветвления, не входящие в остов кроны, называют обрастающими ветвями. Они, как правило, несут на себе большую часть урожая, поэтому их часто называют генеративными, или плодоносными.

Что надо знать о почках

На стеблях растений в пазухах листьев формируются почки. У семечковых они одиночные, у косточковых — и одиночные, и групповые, т.е. собранные в группы по 2–3, из которых бывают 1–2 вегетативные и 1–3 генеративные. У основания почек есть слаборазвитые, почти незаметные простым глазом, но всегда готовые к росту так называемые запасные почки. Они трогаются в рост при гибели основной почки.

Почки, как правило, прорастают на второй год после их образования. Но есть и такие, которые трогаются в рост, едва успев сформироваться. Это скороспелые почки. Они характерны для абрикоса, вишни, сливы, персика и некоторых других культур. У семечковых они также бывают, но гораздо реже.

Некоторые почки трогаются в рост в исключительных случаях. Это спящие почки. Они сохраняют способность к росту в течение многих лет и прорастают, например, при подмерзании растения, сильных механических повреждениях его, при обрезке.

Почка — это побег в миниатюре, закрытый сверху чешуями, предохраняющими его от повреждений. На оси побега размещаются зачаточные листья, а в их пазухах — зачатки новых почек. Так устроены вегетативные почки.

Если же, кроме того, в почке имеются зачатки цветков, то почки называют цветочными, или генеративными. Вернее было бы называть их вегетативно-генеративными, так как в них есть начало и вегетативных, и генеративных органов. Но опять-таки, такова терминология у садоводов. Обычно генеративные почки, будь они простыми или смешанными, более крупные, чем вегетативные, округлые, оттопыренные.

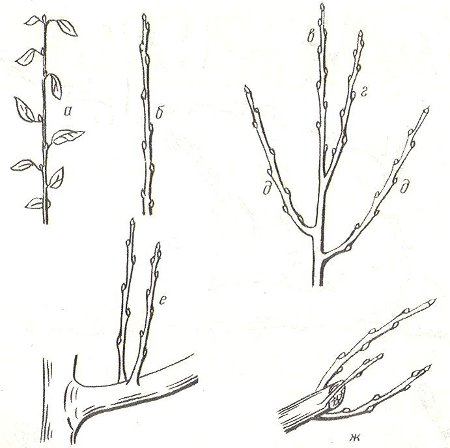

Из вегетативных почек образуются побеги. После листопада побег утрачивает свое наименование и приобретает новое — ветвь. Все ветви по выполняемым ими функциям разделяются на вегетативные и генеративные. Вегетативные ветви, образующиеся из верхушечных почек, увеличивают общую длину ветвей. Их поэтому называют ветвями продолжения.

Вегетативные побеги и ветви: а — побег, б — ветвь, в — ветвь продолжения, г — конкурент, д — боковая ветвь, е — волчки, ж — регенеративные ветви.

Из одной-двух почек, ближайших к верхушечной, вырастают побеги почти такой же длины, как и побег продолжения. Это конкуренты, они конкурируют за доминирующее положение с побегом продолжения.

Из нижерасположенных почек вырастают побеги, различающиеся по длине и ориентации относительно основной оси ветви. Ими как бы обрастают все более или менее крупные ветви. Поэтому садоводы и назвали их обрастающими. В зависимости от культуры и сорта продолжительность жизни обрастающих ветвей 3–10 лет, хотя можно встретить и 15-летнюю обрастающую ветвь.

На многолетних частях крупных ветвей из спящих почек иногда появляются сильнорастущие вертикальные побеги. Это волчки, или жировые побеги. Характеризуются они удлиненными междоузлиями и крупными листьями.

Иногда побеги появляются у штамба, от корней. Это корнепорослевые побеги. Появление их обусловлено главным образом биологическими особенностями подвоев, но могут появляться вследствие ослабления надземной системы (старение, подмерзание, поломки).

На каких ветках будет урожай

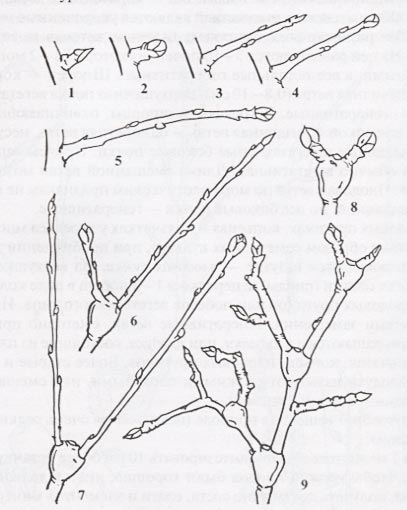

Среди ветвей плодовых растений имеются такие, которые наиболее приспособлены к формированию генеративных почек. По этому признаку такие ветви, независимо есть ли на них генеративные почки в данном году или нет, относят к генеративным. У семечковых пород это плодовый прутик, копьецо, кольчатка.

Плодовый прутик — тонкая, часто изогнутая книзу однолетняя ветвь длиной 15–25 см. Копьецо — прямая, заметно суживающаяся к верхушке ветвь длиной 5–15 см. Кольчатка — коротенькая ветвь длиной 0,3–5 см. Общим для всех этих ветвей являются укороченные междоузлия и слабое развитие боковых почек.

На плодовых прутиках, копьецах и кольчатках у деревьев многих сортов, главным образом семечковых культур, при пробуждении цветочной почки появляется вздутие — плодовая сумка. На верхушке сумки размещаются цветки (плоды), а нередко и 1–3 побега в виде кольчаток, копьец, плодовых прутиков или побегов вегетативного типа. Их называют побегами замещения. Генеративные ветви, ежегодно прирастая в длину, превращаются в плодушки, или плодухи, состоящие из плодовых сумок, кольчаток, копьец, плодовых прутиков. Более старые и разветвленные плодухи называют сложными плодовыми, или смешанными обрастающими, ветвями.

Генеративные ветви семечковых: 1 — кольчатка с вегетативной почкой, 2 — кольчатка с генеративной почкой, 3 — копьецо с вегетативной верхушечной почкой, 4 — копьецо с генеративной верхушечной почкой, 5 — плодовый прутик, 6, 7, 8 — плодовые сумки с ветвями замещения, 9 — сложная плодовая ветвь.

Как устроены ветви внутри

При обрезке, прививке, определении степени подмерзания дерева и в ряде других случаев необходимо знать размещение и назначение основных тканей, из которых состоят ветви растения.

На поперечном срезе ветви можно видеть неоднородность тканей. В центре располагается сердцевина. Она состоит из сравнительно рыхло размещающихся паренхимных клеток. Осенью в них накапливаются запасы питательных веществ.

Вокруг сердцевины кольцами размещается древесина (ксилема). Количество колец древесины соответствует возрасту ветви, поскольку в каждый год нарастает одно кольцо. Кольца образуются в связи с тем, что весной формируются крупные клетки, а осенью — мелкие. Соответственно, образуется резкая граница между соседними кольцами древесины. Толщина кольца свидетельствует также об условиях роста ветви в данном году.

Древесина состоит из разнообразных сосудов и трахеид, по которым от корневой системы ко всем частям надземной передвигается влага с растворенными в ней элементами минерального питания. В древесине имеются также толстостенные клетки механического строения, обеспечивающие прочность дерева; клетки древесинной паренхимы, в которых накапливаются запасы, и клетки сердцевинных лучей, по которым перемещаются питательные вещества в поперечном направлении.

Слой древесины окружен кольцом камбия. Простым глазом эту ткань рассмотреть невозможно, так как она состоит всего лишь из одного слоя клеток. Клетки камбия обладают способностью делиться. При делении внутрь откладываются клетки древесины, а наружу — клетки луба. При частичной, а иногда и при полной гибели древесины ветвь может восстановиться, если камбий останется живым. За счет его деятельности создадутся новые слои древесины и луба.

Луб состоит главным образом из ситовидных трубок с сопровождающими клетками. По этим сосудам перемещаются продукты ассимиляции из листьев в другие органы надземной и корневой системы. Кроме того, луб содержит паренхимные клетки, в которых размещается часть запасных веществ, и механические ткани — лубяные волокна. Защищаются все указанные ткани корой, верхний слой которой представлен пробковыми тканями, а более глубокий — паренхимными (запасающими) клетками.

Источник статьи: http://www.7ya.ru/article/Obrezka-yabloni-osenyu-kakie-vetki-ubrat-a-kakie-ostavit/

Урок Бесплатно Строение листа

Введение

Лист — это видоизмененный побег.

Второе определение листа: боковой вегетативный орган растения.

Лист очень важный орган растения. Например, любой комнатный цветок может погибнуть, если большая часть листьев у него пострадала.

Зачем же нужен лист растению?

Главные функции листа это:

- фотосинтез (образование питательных веществ для растения)

- газообмен (поступление в растение кислорода и углекислого газа, а также их высвобождение)

- испарение воды (для защиты от перегревания растения; способствует движению питательных веществ по всему растению)

Самые большие листья из водных растений — у амазонской кувшинки Виктории.

Их диаметр может достигать 2 метров, а на листьях может сидеть человек весом до 80кг.

Внешнее строение листа

Листья состоят из листовой пластинки, черешка, основания, прилистников.

У многих растений прилистники вообще не образуются или существуют недолго и рано опадают, например, как у липы.

Все эти части листа могут иметь разный внешний вид.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Черешок может изгибаться и поворачиваться: например, для того, чтобы листовая пластинка уловила больше солнечных лучей при недостатке света.

Кроме смены положения листа по отношению к свету, листья некоторых растений могут реагировать и на прикосновения.

Одним таким растением является мимоза стыдливая.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Виды листьев

По способу крепления к стеблю листья бывают:

- черешковые — от стебля отходит черешок, на котором расположен лист (липа, роза, яблоня)

- сидячие — лист непосредственно крепится к стеблю

Черешковые листья

У березы, груши и большинства привычных нам садовых и декоративных растений листья имеют черешок.

Черешок — это ножка листа, расширенная в том месте, где она прикрепляется к стеблю. Место расширения черешка называется основание.

Над основанием на стебле расположена пазушная почка.

У некоторых листьев есть прилистники. Они похожи на маленькие листья у основания.

Сидячие листья

У некоторых растений черешок отсутствует.

Пластинка сидит на стебле, который как бы вложен в нижнюю часть листа — влагалище.

Из декоративных садовых растений такая форма листа встречается у гвоздики:

Сидячие листья есть у тростника и злаков — пшеницы, овса, мятлика.

Пример сидячих листьев у алоэ:

Следующая классификация листьев — по количеству листовых пластинок:

- простые листья

- сложные листья

Простые листья имеют один черешок и одну пластинку.

Подобное строение листьев наблюдается у дуба, липы, яблони.

Сложные листья имеют один главный черешок, от которого отходят вторичные черешки с несколькими листовыми пластинками.

Эти листочки могут опадать отдельно от главного черешка.

Сложные листья можно наблюдать у земляники, акации, каштана.

Если листочков четное количество и нет верхушечного, то они парные.

Такие сложные листья, например, у гороха.

У него видоизмененный лист превратился в усики, с помощью которых растение прикрепляется к устойчивым поверхностям:

Если же есть верхушечная пластинка, отчего количество листочков становится нечетным, то это непарные листочки.

Их можно увидеть у шиповника:

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Листовые пластинки и жилкование

Листовые пластинки

Листовая пластинка — главная часть листа.

Она обеспечивает дыхание и фотосинтез.

Существует большое разнообразие форм листовых пластинок:

- округлая

- продолговатая

- шиловидная

- игловидная

- треугольная

- яйцевидная;

- ланцетовидая и другие

Края пластинки могут быть ровными или иметь зубцы, выемки.

Жилкование листьев

Минеральные, органические вещества и вода к клеткам листа поступают по сосудам, которые называются жилками.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Жилки, кроме перенесения веществ по растению, выполняют опорную функцию для листа, создают прочный каркас.

Посмотрите, как у растения Виктория регия жилки создают прочный каркас. Теперь вам понятно почему она может выдержать такой большой вес!

Жилки, выходя из черешка или основания (у сидячих листьев), расходятся в разные стороны.

Если от главной жилки к краям идут параллельные тонкие сосуды, наподобие птичьего пера — это перистое жилкование.

Если от черешка веером расходятся несколько одинаковых жилок — жилкование пальчатое.

Перистое и пальчатое жилкование характерно для двудольных растений.

От главных жилок отходит сетка мелких сосудов, поэтому часто говорят о перисто-сетчатом или пальчато-сетчатом жилковании.

У однодольных растений, таких как кукуруза или пшеница, жилки идут вдоль края параллельно друг другу.

Дуговое жилкование

Если жилки расходятся дугой по листовой пластинке, то жилкование называется дуговым. Оно характерно для ландыша, тюльпана — растений семейства Лилейные, класса Однодольные.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Клеточное строение листа

Самый наружный слой листа представлен восковым налетом.

Он предотвращает чрезмерное испарение влаги и защищает от вредных микроорганизмов.

Этот налет называют кутикулой.

У растений засушливых мест кутикула несколько тверже, так как предохраняет ткани листа от перегревания и чрезмерной потери влаги.

Под кутикулой располагается эпидерма или покровная ткань.

Эта покровная ткань может иметь выросты — волоски (трихомы).

Трихо́мы (от греческого τρίχωμα «волос») или волоски — клетки эпидермы или выросты, образующие опушение на поверхностных органах растений. Могут присутствовать на всех наземных органах растения.

По функциям трихомы делят на два типа:

- кроющие — образуются из покровных тканей и служат для защиты растения от неблагоприятного воздействия внешней среды

- железистые -принадлежат к выделительным тканям наружной секреции и участвуют в процессах накопления и выделения веществ различного функционального назначения

Трихомы бывают одноклеточными и многоклеточными, мертвыми и живыми.

Мертвые заполнены воздухом и придают растению белый цвет.

Форма трихом может быть разнообразной (головчатые, звездчатые, крючковатые и др.).

Часто трихомы минерализованы, то есть пропитаны кремнеземом и кальцием (крапива).

Размеры трихом варьируются в значительных пределах.

Отдельный волосок, чешуйка или желёзка хорошо различимы под микроскопом.

Клетки эпидермы прозрачные, чтобы солнечные лучи легко проникали вглубь.

На нижних поверхностях листа (нижний эпидермис) находятся устьица.

Устьице состоит из двух продолговатых, так называемых замыкающих клеток, между которыми есть небольшое расстояние — щель или пора.

Та сторона, которая не соприкасается с другими клетками, имеет более толстую оболочку.

Когда воды поступает слишком много, клетка начинает раздуваться, а толстая сторона не дает оболочке слишком сильно растягиваться.

Из-за этого устьичные клетки выгибаются, как сосиски на сковородке.

И щель между ними увеличивается, позволяя испаряться большему количеству воды.

Кстати, дыхание наземных растений также осуществляется через устьица.

Посмотрите, как оно устроено:

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

У крапивы в этом же слое находятся ампулярные клетки (похожи на медицинские ампулы с лекарством) с муравьиной кислотой.

Шип клетки заполнен солями кремния.

Он легко проникает в кожу и отламывается, а ядовитая жидкость выливается под кожу.

Посмотрите, как это выглядит:

Под эпидермой располагается мезофилл — мякоть листа.

Эта ткань представлена:

- столбчатыми (по-другому, палисадными) клетками, располагающимися поверхностно, в виде столбиков

- губчатой тканью из сферических клеток

- межклетниками, заполненными воздухом

Столбчатые клетки осуществляют фотосинтез, поэтому в них больше всего хлоропластов. В палисадной ткани располагаются и устьица, через которые растение дышит и испаряет влагу.

Губчатые клетки служат для газообмена. Они выделяют в межклетники кислород и забирают из них СО2.

На фото ниже вы видите строение губчатой ткани листа под микроскопом.

Крупные светлые пятна — межклетники:

Как мы уже знаем, в листьях проходят жилки.

Они выполняют опорную функцию (скелетную) и служат для обмена веществ между листьями и другими частями растения.

Рассмотрим их тканевое строение.

Жилки состоят из ксилемы и флоэмы — сосудистой ткани.

По ксилеме вода и минеральные вещества двигаются от корня к листьям, по флоэме — органические вещества (такие, как крахмал) — обратно, от листьев к корням и там накапливаются.

Флоэма представлена ситовидными трубками, содержащими живые клетки.

Ксилема — это сосуды, образованные оболочками мертвых клеток.

Пучки ксилемы и флоэмы окружены обкладочными клетками.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Источник статьи: http://ladle.ru/education/biologiya/6class/stroenie-lista