Подскажите а яблоня лесная это обоеполое или однополое растение? Если однополое то однодомное или двудомное?

Ареал яблони лесной простирается от Испании и Португалии на западе до европейской части России на востоке, от Норвегии и Дании на севере до Италии и Балкан на юге. Растение часто встречается в Словакии, Германии и довольно редко в Финляндии, Италии и Нидерландах.

Данный вид растет в лесах, на опушках, среди кустарников, по берегам пресных водоемов и на обочинах дорог. На юге осваивает территории до 1800 м над уровнем моря, на севере — не выше 550 м.

Яблоня лесная — раскидистый кустарник или дерево высотой до 10 м. Ствол диаметром до 40 см и узловатые ветви покрыты темно-коричневой блестящей корой. Листья очередные, длинночерешковые, простые, темно-зеленые, с широкой яйцевидной пластинкой, до 8 см длиной. Побеги бывают двух видов: нормальные вегетативные и укороченные плодущие с сильно сближенными междоузлиями.

●. Растение однодомное, совмещает оба пола в едином цветке. Правильные обоеполые цветки диаметром до 4 см и нежно-розовым венчиком образуют щитковидные соцветия. Плод сочный — яблоко диаметром до 5 см, округлое или продолговатое, желто-зеленое с красным. Семена мелкие, гладкие, коричневые, каплевидной формы. .

На языке цветов яблоня означает зарождение любви.

Яблоня лесная размножается семенами и вегетативно — корневыми отпрысками и порослью. Цветет в мае, опыляется насекомыми, в основном пчелами. Плоды созревают в начале осени и опадают. Поедая их, птицы и звери распространяют семена.

Источник статьи: http://otvet.mail.ru/question/68603327

Яблоня двудомное или однодомное

Огород

Разделение полов у растений — явление, при котором у растений одного вида имеются как мужские (тычиночные), так и женские (пестичные) цветки. Такая особенность растений является приспособлением, препятствующим самоопылению и способствующим перекрёстному опылению

Иногда явление разделения полов рассматривают применительно не только к цветковым растениям, но и в более широком смысле — как наличие у нецветковых растений отдельных мужских и отдельных женских генеративных органов.

Различают однодомные, двудомные и многодомные растения — в зависимости от того, на одном или разных растениях одного вида могут находиться мужские, женские и обоеполые цветки (в широком смысле — мужские, женские и обоеполые генеративные органы)

Содержание

Опыление [ править | править код ]

Для процесса оплодотворения, протекающего в цветке, необходимо опыление — перенос пыльцы из пыльников на рыльце цветка. Различают два типа опыления:

- перекрёстное опыление — перенос пыльцы между цветками разных особей;

- самоопыление — перенос пыльцы в пределах данного цветка или данной особи.

С помощью перекрёстного опыления осуществляется обмен генами; оно определяет целостность вида. Самоопыление по сравнению с перекрёстным опылением вторично, оно вызвано условиями среды, неблагоприятными для перекрестного опыления, и играет страхующую функцию, но с точки зрения эволюции является тупиковым путём развития.

Цветки первых покрытосеменных растений, по всей видимости, были обоеполы, что способствовало самоопылению; позднее растения выработали приспособления по его недопущению, одним из них стало разделение полов. Примерно у 75 % видов современных цветковых растений цветки обоеполы (гермафродитны), лишь около 25 % видов современных цветковых растений имеют раздельнополые цветки [1] . Отдельные особи некоторых двудомных растений, например конопли, при определённых стрессовых условиях могут произвести цветки обоих полов, то есть стать однодомными.

Классификация разделения полов [ править | править код ]

У однодомных растений женские и мужские цветки (при понимании в широком смысле — мужские и женские генеративные органы) находятся на одной особи («в одном доме»). Однодомность чаще встречается у ветроопыляемых растений. Однодомность устраняет автогамию (опыление рыльца пыльцой того же цветка), но не предохраняет от гейтоногамии (опыления рыльца пыльцой других цветков той же особи). К однодомным растениям относятся: арбуз, берёза, бук, грецкий орех, дуб, кукуруза, лещина, огурец, ольха, тыква и другие тыквенные, хлебное дерево.

При понимании однодомности в широком смысле к однодомным растениям также относятся ель, сосна, а также многие мхи и водоросли.

У двудомных растений мужские и женские цветки (при понимании в широком смысле — мужские и женские генеративные органы) находятся на разных особях («в двух домах»). Двудомность — основной способ современных растений не допустить самоопыления. Этот способ эффективен, но половина популяции в этом случае не даёт семян. К двудомным растениям относятся: актинидия, ива, конопля, лавр, лимонник, облепиха, омела, осина, спаржа, тополь, фисташка. Из нецветковых растений двудомным является голосеменное растение гинкго — на его мужских деревьях появляются спорангии, в которых развивается пыльца, на женских растениях развиваются семязачатки.

У многодомных растений (называемых также многобрачными или полигамными) на одном растении могут находиться как однополые, так и обоеполые цветки (при понимании в широком смысле — как однополые, так и обоеполые генеративные органы).

Различают следующие типы многодомности:

- однополые и обоеполые цветки находятся на одном растении:

- андромоноэция, или андромонэция, — на одном растении находятся мужские и обоеполые цветки (например, у чемерицы)

- гиномоноэция, или гиномонэция [

1] , — на одном растении находятся женские и обоеполые цветки (например, у многих видов семейства Астровые, а также у видов рода Смолёвка семейства Гвоздичные)

Между типами многодомности имеются переходы.

Разделение полов и Система Линнея [ править | править код ]

Количественный и качественный учёт половых признаков растений, включая учёт особенностей разделения полов, лёг в основу так называемой Системы Линнея — половой системы классификации растений, предложенной шведским учёным Карлом Линнеем (1707—1778) и в значительной степени основанной на учении немецкого ботаника Рудольфа Камерариуса (1665—1721). Система Линнея была впервые опубликована в работе «Система природы» (1735), во второй половине XVIII стала почти общепризнанной, использовалась до середины XIX века. Однодомные растения образовали XXI класс этой Системы, двудомные — XXII класс, многодомные — XXIII класс [2] .

Данный вид растет в лесах, на опушках, среди кустарников, по берегам пресных водоемов и на обочинах дорог. На юге осваивает территории до 1800 м над уровнем моря, на севере — не выше 550 м.

Яблоня лесная — раскидистый кустарник или дерево высотой до 10 м. Ствол диаметром до 40 см и узловатые ветви покрыты темно-коричневой блестящей корой. Листья очередные, длинночерешковые, простые, темно-зеленые, с широкой яйцевидной пластинкой, до 8 см длиной. Побеги бывают двух видов: нормальные вегетативные и укороченные плодущие с сильно сближенными междоузлиями.

●. Растение однодомное, совмещает оба пола в едином цветке. Правильные обоеполые цветки диаметром до 4 см и нежно-розовым венчиком образуют щитковидные соцветия. Плод сочный — яблоко диаметром до 5 см, округлое или продолговатое, желто-зеленое с красным. Семена мелкие, гладкие, коричневые, каплевидной формы. .

На языке цветов яблоня означает зарождение любви.

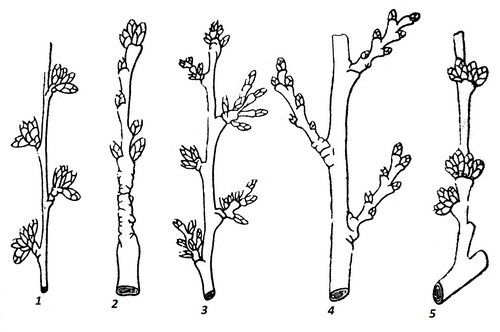

В строении плодовых органов семечковых и косточковых культур имеются морфологические и биологические различия. У всех плодовых образований семечковых культур верхушечная почка плодовая, у косточковых — вегетативная. Внутри каждой цветковой почки яблони, груши, айвы находятся зачатки цветков и листьев. Из цветков развиваются плоды, а зачатки листьев развиваются в замещающий побег. Такие почки совмещают две функции — плодоношения и вегетативного роста. Поэтому их называют смешанными или сложными. У косточковых культур одни почки на побеге цветковые, другие — вегетативные. Внутри каждой цветковой почки находятся зачатки только цветков, а в вегетативной почке — зачатки листьев. Такие почки как бы специализированы, их часто называют простыми. Из одних почек развиваются только плоды (из боковых), из других (верхушечных) развивается побег продолжения.

Букетные веточки — укороченные побеги, на которых располагаются сбоку на близком расстоянии цветковые почки, а на вершине — вегетативная почка. Все почки собраны в миниатюрный букет, откуда и произошло такое название. Очень короткие букетные веточки (3—5 см) имеют вишня, персик; немногим больше букетные веточки у абрикоса. У черешни букетные веточки достигают 7—8 см. Продолжительность жизни букетных веточек неодинакова : у вишни — два-три года, у абрикоса — три-четыре, у черешни пять-шесть лет, а иногда и более.

Букетные веточки косточковых пород

1 — вишни; 2 — черешни; 3 — сливы; 2 — абрикоса; 5 — персика

Шпорцы — укороченные побеги длиной от 1 до 8 —10 см. По своему строению они напоминают букетные веточки. В отдельные годы наблюдается отступление от общих закономерностей формирования смешанных почек у семечковых культур и простых почек — у косточковых. Под воздействием внешних условий и внутренних причин отдельные почки у яблони развиваются, как простые, по типу вишни, а почки у вишни развиваются, как сложные, по типу яблони.

Расположение почек на шпорце такое же, как и на букетной веточке, — сбоку побега размещаются цветковые почки, на вершине — вегетативная. Боковые почки шпорца меньше и тоньше, чем у букетной веточки; они не так сближены между собой и не похожи на букет. У некоторых видов слив на самой вершине шпорца наряду с вегетативной почкой образуется колючка. Она немного оттопырена в сторону и напоминает миниатюрную шпору. Шпорцы сливы своими размерами несколько напоминают копьеца яблони, но отличаются от них расположением почек. У копьеца верхушечная почка плодовая, боковые — вегетативные, у шпорца — наоборот.

У большинства сортов косточковых культур плоды развиваются на укороченных побегах — букетных веточках и шпорцах, но они не единственные органы плодоношения. Например, у вишни и сливы плоды развиваются и на смешанных плодовых побегах.

Смешанные побеги — небольшие обрастающие веточки до 12—15 см. Своей длиной смешанные побеги напоминают плодовые прутики яблони, но отличаются от них строением и расположением почек. У прутика верхушечная почка плодовая, все боковые — вегетативные. У смешанного побега косточковых культур верхушечная почка вегетативная, а боковые почки — как цветковые, так и вегетативные. Они чередуются между собой на всем протяжении побега.

Плодовые побеги часто встречаются у персика, отличаются тем, что все почки у них плодовые. Замещающие вегетативные почки не развиваются, в связи с чем после плодоношения такие побеги отмирают.

На рисунке показаны все виды плодовых образований у вишни (букетная веточка, плодовый и смешанный побеги) и сливы (шпорцы, плодовый и смешанный побеги).

Различные типы плодовых образований вишни (I) и сливы (II)

1 — букетные веточки; 2 — плодовый побег; 3 — смешанный побег

Листья — важнейшие органы плодового дерева. В пазухах листьев ежегодно закладываются новые почки. Из них возникают новые листья, побеги, цветки, плоды! Листья питают надземную часть и корневую систему дерева. Они принимают самое деятельное участие в развитии всего организма и новых органов.

Растение — это лист. В листьях происходит важнейший биологический процесс — фотосинтез, в результате которого образуются углеводы и другие органические соединения. Через листья осуществляется транспирация и газообмен в растении, что в свою очередь повышает зимостойкость и засухоустойчивость дерева; благодаря деятельности листьев откладываются запасы питательных веществ и т. п.

По морфологическому строению листья плодовых и ягодных растений делятся на простые и сложные. У простых листьев листовая пластинка одна. Сложный лист состоит из нескольких пластинок и может быть тройчатым непарноперистым, парноперистым, пальчатосложным и т. п.

У большинства пород плодовых деревьев листья располагаются по спирали. На каждых двух полных оборотах спирали размещается пять листьев; шестой лист находится над первым, седьмой над вторым, восьмой над третьим и т. д. В этом случае листорасположение обозначают дробью 2/5. Могут быть и такие листорасположения: 1/2, 1/3, 3/8, 4/11, 5/13 и т. д. Случается, что в нижней части побега один цикл листорасположения, а в верхней — другой.

По числу листьев в кроне различают деревья сильно, средне и мало облиственные. Самые крупные листья имеют жировые и прикорневые побеги. На годичных вегетативных приростах листья крупнее, чем на плодовых образованиях. На молодых деревьях листья крупнее, чем на плодоносящих. Из-за низкого уровня агротехники уменьшаются приросты и размеры листьев. В зависимости от внешних условий и питания дерева изменяется также и число устьиц на листьях и нервация листа (сеть жилок).

Цветки и соцветия. Цветок представляет собой видоизмененный, очень укороченный побег генеративного

типа. Совокупность цветков, удерживаемых простой или разветвленной осью, носит название соцветия.

Половые органы размещаются в цветках по-разному. У одних пород цветки обоеполые, у других — однополые или раздельнополые. Обоеполые цветки имеют тычинки (мужские органы) и пестики (женские органы). Раздельнополые цветки имеют либо тычинки (тычиночные), либо пестики (пестичные).

Различают также и растения по размещению на них цветков. Среди плодовых пород имеются однодомные раздельнополые, двудомные раздельнополые и однодомные обоеполые. У однодомных раздельнополых на одном и том же дереве находятся мужские и женские цветки; у двудомных раздельнополых на одних деревьях находятся только мужские цветки, на других — только женские.

Большинство плодовых пород относится к однодомным — яблоня, груша, вишня, слива, черешня, абрикос, персик, смородина, крыжовник и другие. Опыляются такие цветки по преимуществу насекомыми и носят название энтомофильных.

К раздельнополым растениям относятся грецкий орех, лещина, каштан съедобный, фисташка настоящая, пекан. Эти растения опыляются при помощи ветра и носят название анемофильных. К двудомным породам относятся некоторые виды клубники, инжир, актинидия, облепиха.

Имеется также переходная группа растений с цветками различного типа. Так, у шелковицы встречаются и однодомные экземпляры — с мужскими и женскими цветками, и двудомные, на которых находятся либо мужские цветки, либо женские. У хурмы японской на одном и том же растении бывает большинство женских цветков и незначительная часть мужских; у других растений хурмы, наоборот,преобладают мужские цветки.

У большинства обоеполых цветков одинаково хорошо развиты тычинки и пестики. Но встречаются цветки с недоразвитыми тычинками или пестиками. Цветки с недоразвитыми тычинками называют функционально женскими, с недоразвитыми пестиками — функционально мужскими. Из одной цветковой почки развивается разное число цветков: у персика, абрикоса, миндаля, айвы — по 1 цветку, у яблони — от 3 до 8 цветков, но у большинства культурных сортов —- по 5 цветков. У груши из одной почки развивается от 3 до 11 цветков. По 2—3 цветка развивают почки сливы, грецкого ореха, фундука.

Цветки различаются между собой по числу плодолистиков, из которых состоит пестик. У вишни, сливы, черешни, абрикоса один плодолистик, у яблони — два — пять, у груши — пять, у смородины — два — четыре, у земляники, малины — по нескольку десятков. Соответственно числу оплодотворенных плодолистиков развиваются плоды.

Со строением цветков и оплодотворением связано и число гнезд в завязи: у косточковых пород — одно гнездо, у яблони и груши — два, у каштана — три — шесть,у цитрусовых—много.

По типу ветвления соцветия делятся на моноподиальные и симподиальные.

Моноподиальные соцветия отличаются продолжительным ростом центральной оси и постепенным распусканием цветков снизу вверх. Симподиальные соцветия имеют несколько осей и порядков ветвления, Моноподиальные соцветия делятся на простые и сложные. К простым относятся кисть, щиток, сережка, зонтик. К сложным — сложная кисть, сложный щиток. Кисть имеют смородина, малина, крыжовник, черемуха, магалебская вишня. Щиток имеют груша, рябина, боярышник. Первым распускается в соцветии нижний цветок. Зонтик имеют яблоня, вишня, черешня. Сережка — у грецкого ореха, лещины, фундука, пекана, каштана съедобного. В ней собраны только мужские цветки. После отцветания сережка опадает, а плоды развиваются из оплодотворенных женских цветков.

Плоды образуются в результате оплодотворения из одного или нескольких цветков. Некоторые плоды могут развиваться и без оплодотворения — партенокарпические, или бессемянные (некоторые сорта груши, мандарины, апельсины и другие).

Если в образовании плода принимал участие только один пестик, плод называется простым. Плод, образованный несколькими пестиками, называется сложным или сборным (малина, земляника). Плоды, образующиеся из целого соцветия, называются соплодиями (инжир, шелковица). У одних растений плоды развиваются только из завязи цветка (косточковые породы), у других в развитии плода принимают участие, помимо завязи, и цветоложе, и чашечка (яблоня, груша).

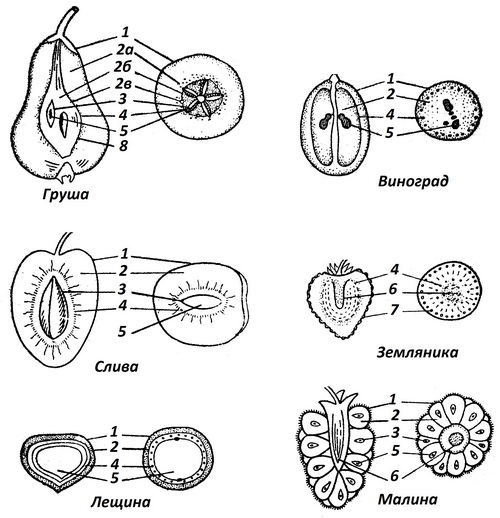

Составные части плода — экзокарпий, мезокарпий, эндокарпий .

Строение плодов

1 — экзокарпий; 2—мезокарпий — а) внешняя мякоть, б) внутренняя мякоть, в) граница между внешней и внутренней мякотью; 3 — эндокарпий; 4—сосуды; 1 — семя; 6 — разросшееся цветоложе; 7 — плодики-орешки; 8 — каменистые клетки

Экзокарпий— это внешняя оболочка плода. Она может быть опушенной или неопушенной, мягкой или кожистой, одревесневшей и неодревесневшей, тонкой или толстой, окрашенной или неокрашенной. Так, экзокарпий у персика опушенный, у вишни — неопушенный, у крыжовника — кожистый, у лещины — одревесневший, у цитрусовых — толстый, мягкий.

Мезокарпий может быть съедобным — у яблока, груши, несъедобным — у ореха, сочным — у винограда, сухим — у лещины, однослойным — у плодов косточковых пород, двухслойным — у плодов семечковых пород.

Эндокарпий у косточковых пород представляет собой твердую скорлупу, у яблок — пергаментовидные пластинки семенной камеры, у груши — каменистые клетки и т. д.

По своему строению плоды делятся на ложные, костянки, ягоды, орехи, цитрусовые, партенокарпические. К ложным относятся плоды яблони, груши, айвы. Развиваются они из оплодотворенных плодолистиков и околоплодника.

На рисунке показано строение плода яблони, на котором видны разросшееся цветоложе, доли чашечки, остатки тычинок и пестика, внутренняя мякоть — эндокарпий, средняя мякоть — мезокарпий, внешняя мякоть — мезокарпий, сердцевина и семена.

Строение яблока

1 — семенная камера; 2 — сосуд семяпочки; 3 — сосудисто-волокнистый пучок кожицы; 4 — сосудисто-волокнистый лучок чашелистиков; 5 — сердечко; 6 — один из основных сосудисто-волокнистых пучков, питающих внешнюю мякоть яблока; 7 — один из основных сосудисто-волокнистых пучков плодолистика

Плоды, образующиеся из одного оплодотворенного плодолистика, называются костянками. У них мякоть развивается без участия других частей цветка. Экзокарпий у костянок мягкий, мезокарпий сочный, эндокарпий твердый. Твердая оболочка, или скорлупа, косточки, защищающая семя, принадлежит околоплоднику, а не семени. К ягодам относятся плоды с сочным околоплодником — смородина, клюква, брусника, голубика, виноград и другие. К ягодам относятся также многочленные или сборные плоды — земляника, клубника, малина, ежевика. К ягодообразным плодам относятся лимон, мандарин, апельсин. Эти плоды имеют толстую наружную оболочку — эндокарпий, далее следует губчатый мезокарпий, внутри которого находится съедобный эндокарпий с семенами и без семян.

Заключение

Таким образом, в практическом плодоводстве общепринятой является биолого-производственная классификация плодовых и ягодных культур, согласно которой их делят на следующие группы: семечковые, косточковые, ягодные, орехоплодные, субтропические – разноплодные и цитрусовые, тропические.

Кроме того, их делят на промышленные культуры, перспективные культуры и дикорастущие плодовые породы.

Список использованной литературы

1. Плодоводство / Под ред. В.А. Колесникова. – М.: Колос, 1979. – 415 с. 2. Якушев В.И., Шевченко В.В. Плодоводство с основами декоративного садоводства. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1987. – 336 с. 3. Овощеводство и плодоводство / Е.И. Глебова, А.И. Воронина, Н.И. Калашникова и др. – Л.: Колос, Ленинградское отделение, 1978. – 448 с. 4. Куренной Н.М., Колтунов В.Ф., Черепахин В.И. Плодоводство. – 1-е изд. – М.: Агропромиздат, 1985. – 399 с. 5. Овощеводство плодоводство / А.С. Симонов, В.К. Родионов, Ю.В. Крысанов и др., Под ред. А.С. Симонова. – М.: Агропромиздат, 1986. – 398 с.

Источник статьи: http://moysadiogorod.ru/jablonja-dvudomnoe-ili-odnodomnoe