Цепь питания для биоценоза леса

Задание 1. Изучить описание природной экосистемы и распределить обитателей леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). Составить 5 цепей питания характерные для данной экосистемы.

Биоценоз лиственного леса характери¬зуется не только видовым разнообразием, но и сложной структурой. Растения, оби¬тающие в лесу, различаются но высоте их наземных частей. В связи с этим в расти¬тельных сообществах выделяют несколь¬ко «этажей», или ярусов. Первый ярус — древесный —составляют самые светолю¬бивые виды — дуб, липа. Второй ярус включает менее светолюбивые и более низкорослые деревья — грушу, клен, яб¬лоню. Третий ярус состоит из кустарни¬ков лещины, бересклета, калины и др. Четвертый ярус — травянистый. Такими же этажами распределены и корпи расте¬ний. Ярусность наземных растений и их корней позволяет лучше использовать солнечный свет и минеральные запасы почвы. В травяном ярусе в течение сезона происходит смена растительного покро¬ва. Одна группа трав, называемая эфе¬мерами, — светолюбивые. Это медуница, хохлатка, ветреница; они начинают рост ранней весной, когда нет листвы на де¬ревьях и поверхность почвы ярко освеще¬на. Эти травы за короткий срок успевают образовать цветки, дать плоды и накопить запасные питательные вещества. Летом па этих местах под покровом распустив¬шихся деревьев развиваются теневынос¬ливые растения. Кроме растений в лесу обитают многочисленные виды других групп организмов: в почве — бактерии, грибы, водоросли, простейшие, круглые и кольчатые черви, личинки насекомых и взрослые насекомые. В травяном и кус¬тарниковом ярусах сплетают свои сети па¬уки. Выше в кронах лиственных пород обильны гусеницы пядениц, шелкопря¬дов, листоверток, взрослые формы жуков листоедов, хрущей. В наземных ярусах обитают многочисленные позвоночные — амфибии, рептилии, разнообразные птицы, из млекопитающих — грызуны (полевки, мыши), зайцеобразные, копытные (лоси, олени), хищные — лисица, волк. В верх-них слоях почвы встречаются кроты.

Трудности с пониманием предмета? Готовишься к экзаменам, ОГЭ или ЕГЭ?

Воспользуйся формой подбора репетитора и занимайся онлайн. Пробный урок — бесплатно!

- bookmark_border

- 22.12.2015 03:28

- Биология

- remove_red_eye 21457

- thumb_up 25

Ответы и объяснения 1

Продуценты (организмы, которые производят органические вещества из неорганических самостоятельно) — дуб, липа, груша, клен, яблоня, лещина, бересклет, калина, медуница, хохлатка, ветреница, бактерии, водоросли.

Консументы (организмы, питающиеся готовыми органическими веществами) — бактерии, грибы, простейшие, круглые черви, кольчатые черви, насекомые, пауки, пяденицы, шелкопряды, листовертки, листоеды, хрущи, амфибии, рептилии, птицы, полевки мыши, зайцеобразные, лоси, олени, лисицы, волки, кроты

Редуценты (организмы, способные разлагать мертвые органические остатки до неорганических) — бактерии, грибы.

1) Лещина ⇒ личинка листоеда ⇒ горлица ⇒ сапсан

2) Липа ⇒ гусеница пяденицы ⇒ кукушка ⇒ ястреб

3) Мятлик ⇒ олень ⇒ волк

4) Полевица ⇒ заяц ⇒ лисица ⇒ беркут

5) Дуб ⇒ трутовик ⇒ гусеница грибной моли ⇒ конек лесной ⇒ ястреб

P.S. Нужно знать, что относить червей, кротов и других животных к редуцентам — ошибочно. Это животные-детритофаги, они питаются мертвыми остатками, но не способны их окончательно превратить в минеральные вещества. Эту функцию могут выполнять только бактерии и грибы.

Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

- Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;

- Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;

- Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

- Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;

- Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;

- Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;

- Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.

Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Биология.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

Биология — наука о живых существах и их взаимодействии со средой.

Источник

Цепи питания. Экологические группы.

Подборка информации о цепях питания и функциональных группах организмов. Использовать на уроках и при подготовке к экзаменам.

Просмотр содержимого документа

«Цепи питания. Экологические группы.»

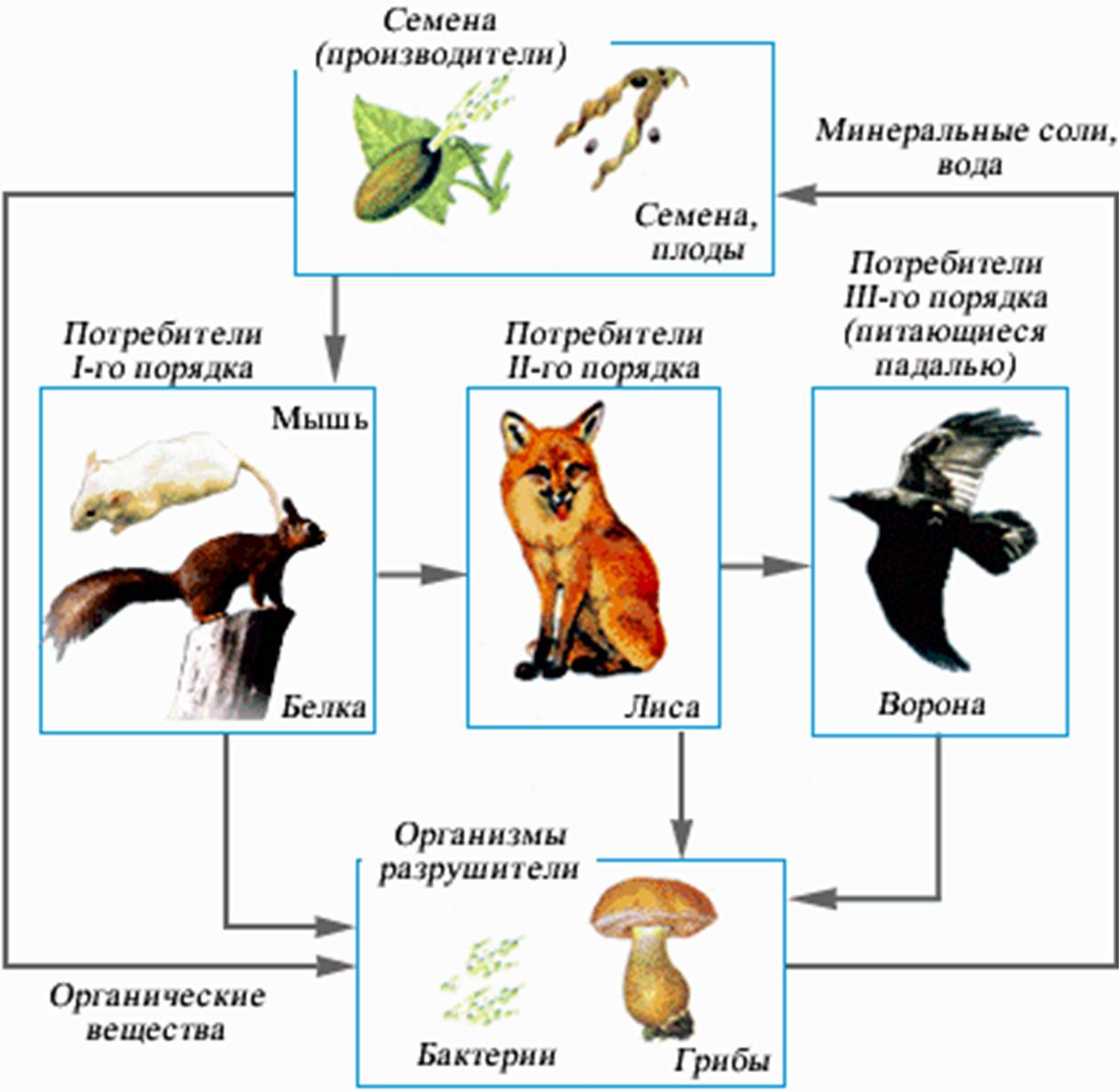

Биогеоценоз. Функциональные группы организмов. Цепи питания.

Биогеоценоз – устойчивая открытая, динамическая, саморегулирующаяся система, включающая различные биоценозы и среду обитания (неживую окружающую природу).

Компонентами биогеоценоза являются неорганические и органические вещества, климатические факторы и живые организмы. К неорганическим веществам относятся соединения азота, углерода, кислород, вода, минеральные соли. К органическим веществам относятся белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Климатическими факторами являются температура, освещение, влажность.

Живые организмы делятся на 3 функциональные группы: продуценты, консументы, редуценты.

Продуценты (производители) – автрофные организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических веществ (цианобактерии, растения, эвглена, зеленая)

Консументы (потребители) – гететрофные организмы, растительноядные и плотоядные животные, грибы, большинство бактерий, растения – паразиты, человек), Бывают нескольких порядков (I, II, III, IV)

Редуценты (разрушители) — гетеротрофные организмы, разрушающие остатки мертвых организмов: растений, животных, человека (бактерии гниения, микроскопические грибки, жуки-навозники и могильщики, личинки насекомых, черви)

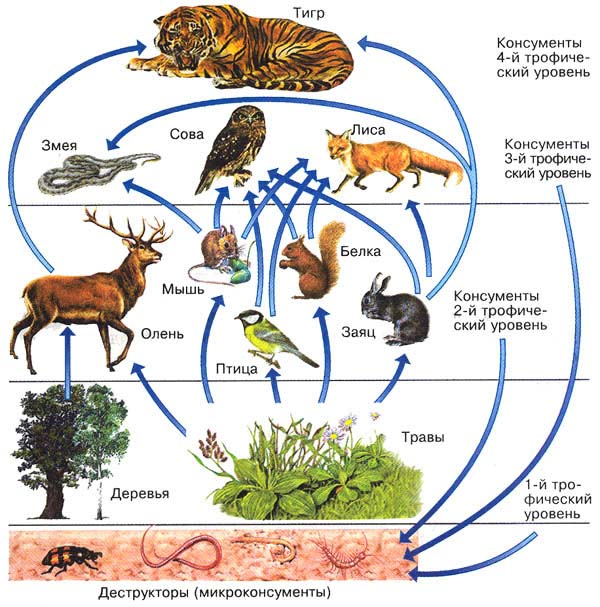

Цепи питания – это перенос потенциальной энергии пищи, созданной автотрофами, через ряд организмов путем поедания представителей одних видов другими.

Существует 2 вида цепей питания: пастбищная и детритная.

Пастбищная или цепь выедания начинается с фотосинтезирующих организмов, заканчивается консументом 2 или 3 порядка (трава — бабочка-стрекоза – лягушка – уж; пшеница – мышь- сова).

Детритная или цепь разложения начинается с мертвых остатков растений и животных и их экскрементов, заканчивается редуцентами или консументами. Характерна для лесов и дна водоемов (листовой опад – дождевой червь – черный дрозд, ястреб; навоз – жук-навозник — птица).

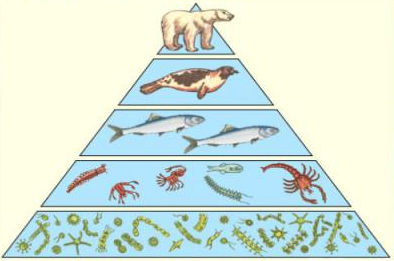

Цепи питания представлены трофическими уровнями (пищевыми звеньями). Количество уровней в цепи может быть 3-5:

Первый – автотрофы – продуценты (зеленые растения, цианобактерии).

Второй – гетеротрофы — консументы первого порядка – фитофаги (растительноядные организмы).

Третий — консументы второго порядка – хищники (птицы, пауки, млекопитающие)

Четвертый – консументы третьего порядка – крупные хищники, паразиты хищников (кондор, орел, медведь, лев, бактерии, гельминты – паразитические черви)

Пятый – редуценты (навозные и трупоядные насекомые, грибы, бактерии, которые разлагают органические соединения до неорганических, используемых продуцентами).

Примеры пастбищных цепей питания

Примеры детритных цепей питания

Водоросли – планктон – кит

Водоросли – рыбы – чайки

Водоросли – веслоноги – сельдь – акула

Кедр – белка – куница рысь

Ель – жук-усач — дятел – ястреб

Дуб – бабочка – пеночка – ястреб

Смородина – тля – божья коровка – паук

Дуб (желудь) – мышь – куница – бактерии

Навоз – мухи – насекомоядные птицы

Опад – дождевой червь – дрозд – ястреб

Мертвое животное – мухи – лягушки – уж

Опад – личинки насекомых – сойка — коршун

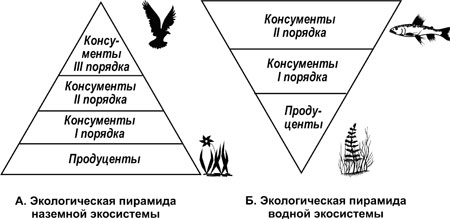

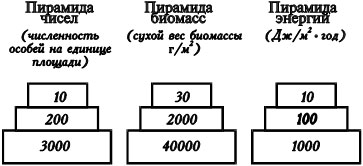

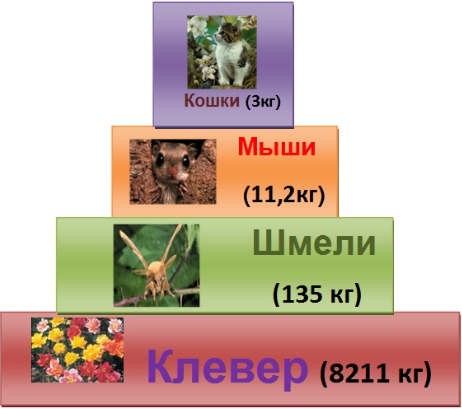

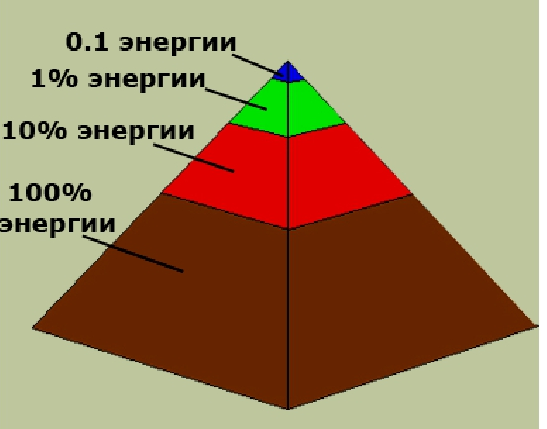

Экологическая пирамида— это схематическое изображение пищевой цепи, показывающее соотношение между продуцентами, консументами и редуцентами.

Правило экологической пирамиды называется правило 10 или правило Р. Линдемана — экологическая закономерность, которая гласит, что на каждый последующий уровень поступает энергии и органического вещества в 10 раз меньше, чем на предыдущий уровень, т.е. теряется 90% энергии и вещества при переходе на каждый последующий трофический уровень. То же происходит с биомассой и численностью организмов.

Существуют пирамиды чисел, биомассы и энергии

Продуктивность биогеоценоза – это количество биомассы, производимое биогеоценозом за единицу времени на единицу площади. Она бывает первичной и вторичной.

Первичная продуктивность – это биомасса, созданная растениями в единицу времени.

Вторичная – это биомасса, образуемая всеми гететрофными организмами в единицу времени.

Биома́сса — совокупная масса растительных и животных организмов, присутствующих в биогеоценозе, определённого размера или уровня. Биомасса Земли составляет 2, 4*10 12 миллиардов тонн (2420).

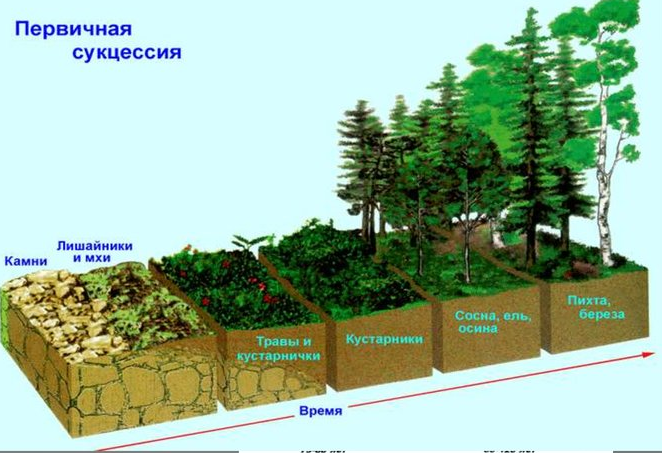

Сукцессия – это смена одного сообщества (биогеоценоза) другим. Бывает первичной, если на голом субстрате появляются организмы. Вторичная сукцессия – это появление нового биогеоценоза вместо разрушенного или старого.

Пример первичной сукцессии: голая скальная порода – лишайники — мхи, папоротники – травы – кустарники – деревья.

Примеры вторичной сукцессии:

1) Лес — пожарище – светолюбивые и быстрорастущие травы (кипрей, вейник) – малинник,светолюбивые лиственные деревья (береза) – лиственный лес с подростом ели – смешанный лес – хвойный лес;

2) Озеро – болото – луг – лес; 3) Поле (пашня) – луг – кустарники –деревья – лес;

4) Луговая растительность – кустарники (кизил, терновник, боярышник, можжевельник) – лес (ясеневый, буковый, тиссовый)

Биогеоценозы, экосистемы, популяция

Экосисте́ма — биологическая система, состоящая из сообществ живых организмов (биоценозов), среды их обитания (биотоп) и системы связей, осуществляющей обмен веществ и энергии между ними. Термин ввел Тенсли в 1935 году.

Биогеоценоз — система, включающая сообщества живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии (биогеоценоз соснового леса, биогеоценоз горной долины).

Биогеоценоз — сложная, устойчивая, открытая и саморегулирующаяся экологическая система, в которой органические компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими (вода, почва).

В 1940-х годах учение о биогеоценозе было разработано В. Н. Сукачёвым.

Экосистема — более широкое понятие, относящееся к любой системе (тундра, болотная кочка, аквариум, озеро, лес, река, гора)

Биогеоценоз — экосистема, занимающая определенный участок суши и включающая основные компоненты среды — почву, растительный покров, воздух. Не являются биогеоценозами большинство искусственных экосистем. Таким образом, каждый биогеоценоз — это экосистема, но не каждая экосистема — биогеоценоз. Понятия «экосистема» и «биогеоценоз» тождественны только для таких природных образований, как лес, луг, болото, поле.

Фитоценоз состоит из разных видов: виды-доминанты, эксплеренты, виды-эдификаторы, ценофобы. Доминанты – это господствующие в сообществе растения.

Эдификаторы – средообразующие виды.

Эксплеренты – виды, слабее доминантов, но быстро захватывают территорию, если покров доминантов нарушен.

Ценофобы — виды, не «любящие сообществ», поселяющиеся на голых, непригодных участках (сорняки)

Различия между экосистемой и биогеоценозом

1) Любой биогеоценоз выделяется только на суше. На море, в океане биогеоценозы не выделяются. Биогеоценоз имеет конкретные границы. Они определяются границами растительного сообщества — фитоценоза. Биогеоценоз существует только в рамках фитоценоза.

— экосистемы — биологические системы разной сложности и размеров, т.е. экосистема – это несколько фитоценозов; экосистемы не имеют определенного объема и строгих границ;

2) в биогеоценозе органическое вещество всегда продуцируют растения, поэтому основной компонент биогеоценоза – фитоценоз.

— в экосистемах органическое вещество не всегда создается живыми организмами, можно поступить извне: приносится течением – море, переносится ветром или осадками – растительные остатки на эродированных склонах гор, вносится человеком – сельскохозяйственные угодья.

3) биогеоценоз потенциально бессмертен;

— существование экосистемы заканчивается с прекращением прихода в нее вещества или энергии.

4) экосистема может быть и наземным и водным образованием;

— биогеоценоз всегда наземная экосистема.

5) – в биогеоценозе всегда должен быть единый эдификатор, определяющий всю жизнь и строй системы.

— В экосистеме их может быть несколько.

Источник