- Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз

- Все записи Записи Останкинския-Сдса Поиск Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена Образовательный проект Технонавигатор «Останкинский совхоз декоративного садоводства» филиал ГУП «Мосзеленхоз» (проект «Заводы детям») Увидеть своими глазами, где и как выращивают растения для озеленения Москвы смогли 26.11 ученики школы № 1562, посетив Останкинский совхоз «Мосзеленхоз». В рамках экскурсии ребята узнали о тонкостях работы агрономов, сезонности работ, смогли заглянуть в теплицы и увидеть однолетние, многолетние, декоративно-лиственные и комнатные растения совхоза. После увлекательной лекции о садоводстве школьники успешно ответили на вопросы викторины и получили памятные призы – горшечные растения, а также сувениры от проекта «Заводы детям». Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена Образовательный проект Технонавигатор «Останкинский совхоз декоративного садоводства» филиал ГУП «Мосзеленхоз» (проект «Заводы детям») Своим цветущим видом Москва обязана предприятию «Мосзеленхоз», которое является главным «озеленителем» столицы. Именно по этому совхозу ребята из 24 школы совершили увлекательное путешествие. Школьники смогли увидеть, как выращивают однолетние и многолетние растения, осмотреть теплицы и прослушать интересную лекцию о работе агрономов. Во второй части программы гостям Останкинского совхоза предстояло ответить на вопросы викторины, с чем они справились на ура. В завершение прогулки ребятам вручили дипломы проекта «Заводы — детям» и цветущие растения в горшочках. Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена Образовательный проект Технонавигатор «Останкинский совхоз декоративного садоводства» филиал ГУП «Мосзеленхоз» (проект «Заводы детям») 16.10.13 Останкинский совхоз декоративного садоводства встречал участников проекта «заводы – детям» из московской школы №347. Этот совхоз главный поставщик декоративных растений для украшения нашей столицы. Ассортимент Останкинского совхоза широкий: это и однолетние, многолетние, комнатные цветущие, декоративно-лиственные растения, а так же растения вертикального озеленения. Ребятам рассказали, о том кто ухаживает и как выращивают растения в таких масштабах, показали теплицы с разными растениями. Будущее агрономы и садоводы ответили на вопросы викторины, а в завершении экскурсии получили памятные призы и сувениры. Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена Образовательный проект Технонавигатор «Останкинский совхоз декоративного садоводства» филиал ГУП «Мосзеленхоз» (проект «Заводы детям») 03.10.13. Не секрет, что в последнее время Москва сказочно похорошела, появились новые садовые зоны, украшаются дворы и скверы. О тех, кто занимается озеленением и украшением улиц столицы – эта экскурсия. Ребята школы № 26 г.Москвы побывали в Останкинском совхозе декоративного садоводства. Здесь ребятам поведали о технологии выращивания однолетних и многолетних растений, сезонности сельскохозяйственных работ и еще о многих особенностях работы с растениями. Во время викторины ребята постарались ответить на достаточно сложные вопросы о растениях. В конце экскурсии все ребята получили в подарок от предприятия по одному горшечному цветущему растению. Вот в таком «цветущем» праздничном настроении они и были запечатлены на фотографии. А еще их ждал сюрприз от Департамента НППП – памятные сувениры проекта «Заводы детям». Источник статьи: http://vk.com/id239892725 О компании Останкинский совхоз декоративного садоводства Москва «Останкинский совхоз декоративного садоводства» филиал ГУП «Мосзеленхоз» ПРЕДПРИЯТИЕ СЕГОДНЯ Сегодня Останкинский совхоз декоративного садоводства филиал ГУП «Мосзеленхоз» производит и предлагает широкий ассортимент качественных однолетних, многолетних, комнатных цветущих, декоративно-лиственных растений, а так же растения вертикального озеленения, срезку луковичных культур к Международному Женскому дню, и срезку розы, хризантем, лилий и орхидей круглый год. Технология выращивания на предприятии постоянно модернизируется, что позволяет нашим растениям конкурировать с импортной продукцией. Растения, выращенные в Останкинском совхозе ДС, не только не уступают зарубежным аналогам по красоте и качеству, но и в гораздо большей степени адаптированы к почвенно-климатическим условиям нашего региона. Каждое направления совхоза требует особого внимания. Однолетней рассады ежегодно Останкинский совхоз ДС выращивает более 1000 наименований различных растений для города и частных участков горожан, общим количеством свыше 5 млн. шт. Мы не можем представить себе московские парки, скверы, улицы и набережные без цветочного оформления. Приятно радуется душа, глядя на городские цветники, разработанные и оформленные Ландшафтным отделом Останкинского совхоза ДС. Цветники, клумбы и вертикальное озеленение, созданные из цветов, выращенных в Останкинском совхозе ДС, украшают собой такие улицы как Парк Победы, Парк им. М. Горького, Кутузовский проспект, Поклонную и Воробьевы горы, Площадь трех вокзалов, Саввинскую и Лужнецкую набережные, Всероссийский Выставочный Центр, Красную площадь и еще много других значимых объектов, улиц, площадей и магистралей Столицы и Подмосковья. Многолетние растения пользуются не меньшей популярностью. Мы стараемся увеличивать, пополнять, выводить новые сорта и виды полюбившихся растений, и конечно радовать капризного клиента зарубежными новинками, но выращенными на нашем производстве. Комнатные (Горшечные) растения выращиваются на Предприятии и реализуются круглый год в торговом центре Останкинского совхоза ДС. Разнообразие цветовой гаммы растений, сортов приятно порадует даже самого избалованного покупателя. Ландшафтный дизайн так же является одним из направлений нашего Предприятия. Наш отдел ландшафтного дизайна осуществляет следующие услуги: · Согласование проектно-сметной документации; · Создание миксбордеров, рокариев, альпинариев, декоративных садов; · Строительство, капитальный ремонт и содержание зеленых насаждений; · Посадка, пересадка, спиливание и корчевание крупномерных деревьев и кустарников; · Устройство посевных и рулонных газонов (партерных, садово-парковых, спортивных); · Устройство декоративных водоемом, каскадов и ручьев; · Устройство цветников, клумб, партеров из однолетних и многолетних растений; · Фитодизайн (работы по озеленению помещений), обустройство зимних садов. Останкинский совхоз ДС вот уже на протяжении 55 лет, является не только участником, но и призером и лауреатом множества специализированных Цветочных выставок, проходящий как в Столице, так и за ее пределами. В ближайшей перспективе планом развития предприятия предусмотрено строительство современного Садового центра по предоставлению потребителю максимально широкого спектра товаров и услуг в сфере декоративного садоводства и озеленения. Источник статьи: http://ostankinskiy-sovhoz-dekorativnogo-sadovodstva.pulscen.ru/about Краеведение СВАО Материалы о значимых местах, знаменитых людях, об истории и нынешнем дне северо-востока столицы для вас готовит Централизованная библиотечная система Северо-Восточного административного округа Увеселительный сад Останкино Сентябрь в Москве – пожалуй, самый запоминающийся месяц осени. А парки осенью – самые красивые места Москвы. В солнечные дни в это время года не должен даже возникать вопрос, куда пойти в выходные. Конечно, в парк! Увеселительный сад Останкино Друзья, несмотря на то, что Дворец Останкино закрыт на реставрацию, вы можете прогуляться в музейном парке, насладившись парковой скульптурой XVIII века. Парк открыт с 9.00 до 21.00. Пятница, суббота — выходной день. Увеселительный сад был заложен в XVII веке, при князьях Черкасских, владевших усадьбой с 1620 по 1743 гг. С 1743 по 1917 годы Останкино принадлежало графам Шереметевым. Расцвет усадьбы связан с периодом строительства задуманного Шереметевым парадного театра-дворца. Вместе со строительством дворца Николай Петрович Шереметев разбил регулярный парк во французском стиле, а позже он создал пейзажный парк. Регулярный парк был основной частью так называемого Увеселительного сада, который включал также партер и насыпную горку «Парнас», «Собственный садик» и кедровую рощу. Увеселительный сад располагался рядом со дворцом. Замысел и общая планировка Сада принадлежали графу Николаю Петровичу Шереметеву. Алексей Миронов, крепостной архитектор, воплотил замысел графа на бумаге. Садовник Роберт Маннерс, основываясь на этом плане и пожеланиях графа, руководил работами на земле. Увеселительная усадьба представляла неисчерпаемые возможности для отдыха и развлечений. К Увеселительному саду была присоединена территория, простиравшаяся в северном направлении до речки Каменки и занимавшая сотни гектаров. Она была охвачена сложной системой дорожек для дальних прогулок, ведущих мимо копанного садового пруда через лес к каскадам прудов, устроенных вдоль течения Каменки. Эта часть парка обустраивалась по мере приобретения земли и называлась Прибавочным садом. Он наиболее полно отвечал требованиям, предъявляемым к пейзажным английским паркам. В XIX веке дворец начинает пустовать, Шереметевы живут чаще в Петербурге, чем в Москве, но Останкино с его садом полюбилось москвичам как место праздничных гуляний, из которых самым многолюдным бывало гулянье на Троицу – храмовый праздник Останкинской церкви. Из Москвы приезжала и приходила и так называемая благородная публика, которой дозволялось гулять в Увеселительном саду, и простой люд – мещане, лавочники, рабочие, устраивавшие пикники на берегу пруда. С середины XIX века в Останкино начинает расцветать дачная жизнь, появляются «летние» жители, которым останкинская контора Шереметевых сдает в наем парковые флигеля и усадебные постройки. Прогулки вокруг пруда, катание на лодках, ночные фейерверки на воде входили в программу останкинских увеселений того времени. Аллеи уводили гуляющих к дальним дубравам, в глубины лесного массива, служившего раньше охотничьими угодьями. Кроме того, по специальному разрешению от управляющего можно было осмотреть дворец. Число желающих посетить его неуклонно возрастало, так что к концу XIX века он превратился в настоящий частный музей. В настоящее время в парке еще растут около ста пятидесяти старинных деревьев — лип, дубов, вязов, которым 160—200 лет и более. Городские увеселительные сады и парки. Москва, по историческим преданиям, всегда «красовалась своими рощами и садами». Сведения об искусстве садоводства и об увеселительных садах пришли из Западной Европы. По свидетельству историка И. Забелина, первые указания «об устройстве увеселительных садов или, по крайней мере, о внесении в прежнее, чисто хозяйственное садоводство некоторых предметов, служивших собственно для удовольствия и украшения сада», относятся ко второй половине XVII века. В XVIII веке устройство частными лицами гуляний в собственных садах, где с посетителей брали входную плату, становится довольно распространенным явлением. Известны факты, что в подмосковных усадьбах вельможи устраивали для народа бесплатно праздники с фейерверками, музыкой, играми и другими затеями. В начале XIX века, помимо гуляний в частных садах московской аристократии, существовали общественные городские гулянья. Среди них особенно славились Кремлевский сад, Тверской бульвар и Пресненские пруды. «В городе гуляют поневоле: за скудостью денежных средств или за недостатком времени…», — считали в середине XIX века. Москва издавна жила двумя сезонами – зимним и летним. В подмосковных дачных местах – Петровско – Разумовском, Давыдовке, Мазилово, Останкино, Владыкино и др. – начинают входить в моду балы под открытым небом. Устраивались они вскладчину по подписке. Дачники приглашали военный оркестр, очищали и утрамбовывали площадку, украшали ее разноцветными фонариками, приносили с собой стулья и устраивали буфет. При такой незатейливой обстановке веселились и танцевали до утра. Обязательно выбирался распорядитель танцев, предпочтение отдавалось молодым офицерам. Во Владыкино такие балы отличались фешенебельностью, здесь играл оркестр Сумского драгунского, а потом гусарского полка, и веселиться приезжали даже из Москвы. «Почти после каждого летнего бала вскоре приходилось узнавать о помолвках и свадьбах», — вспоминал А.А. Плещеев. В шутливой заметке журнала «Развлечение» автор определил контингент дачных поселков так: «В Петровский парк ехал «boau monde», аристократия, спортсмены, адвокаты, разорившиеся дворяне и … доктора»; В Сокольники – замоскворецкие Титы Титычи, чиновники, канцеляристы, ремесленники, «темные личности»… В Богородское, Иерусалим — дворяне, засидевшиеся девицы, «классики», «голь перекатная»… В Петровско — Разумовское — литературы, собиратели коллекций, студенты… В Пушкино – поэты, издатели, фельетонисты…» Вот как описывал Увеселительный сад русский поэт и драматург Петр Потемкин. Источник статьи: http://kraevedsvao.ru/uveselitelnyj-sad-ostankino/ Ландшафтная архитектура и зеленое строительство | Totalarch Вы здесь Усадьба Останкино Древняя подмосковная усадьба Останкино представляет для нас особый интерес тем, что ее ансамбль сложился в основном за очень короткий срок — 10 лет, хотя существует она с XVI в. Другая особенность — это ее «увеселительное» назначение, что отразилось на специфическом характере садовых композиций. Останкино — уникальный памятник русской культуры XVIII в., удивительный по своему совершенству пример творческого синтеза архитектуры, садово-паркового искусства, театра, живописи, скульптуры, произведений декоративно-прикладных ремесел, которые слились в единое художественное целое. Большой интерес представляет он и как памятник эпохи крепостничества, музей творчества крепостных художников. Усадьба, дворец, парк и все, что в них находится, созданы талантом и трудом сотен крестьян, ремесленников и умельцев. Нам известны имена лишь немногих из них. Но и те сведения, которыми мы располагаем, и, конечно, сами собранные ценнейшие коллекции говорят об исключительной их одаренности и самоотверженной любви к искусству. Сады Останкина являются неотъемлемой составной частью этого единственного в своем роде ансамбля. В конце XVI в. село Останкино (тогда Осташково) принадлежало В.Я. Щелканову. Усадьба состояла из боярских хором, деревянной церкви, пруда перед ней, хозяйственных построек. Уже в те времена здесь были высажены сибирские кедры и дубовая роща, которая частично сохраняется до сих пор [Соловьев, 1958]. С 1611 г., после того как село перешло во владение Черкасских, начинается новый период развития усадьбы. К 1646 г. здесь уже числилось 37 дворов, в том числе 12 из них принадлежало сокольничьим, 9 — псарям, 7 — конюхам и 3 — садовникам. Это говорит о ярко выраженном увеселительном характере усадьбы, который сохранился и в дальнейшем, уже при других владельцах (довольно редкий пример, когда основное назначение усадьбы не меняется на протяжении почти трех веков). Уже в середине XVII в. здесь при новых хоромах был создан сад. В 1683 г. крепостной зодчий П.С. Потехин рядом с прудом строит каменную церковь — замечательный памятник русской архитектуры эпохи «нарышкинского» барокко, поражающий и сейчас своим праздничным нарядом, легким многокупольным силуэтом, богатством и разнообразием архитектурных форм *. С этих пор по сей день в состав останкинского ансамбля входят три основных компонента: дворец, парк и церковь, которая напоминает нам о самом первом периоде его создания. * Сведения о садах Останкина содержатся в следующих работах: [Чепурина. 1976; Соловьев, 1958; Елизарова, 1966; Вейнер, 1910; Кланг, 1927; Виноградов, 1929; Михайлов, 1976; Ленская 1982; и др.]. В начале XVIII в. усадьбой владеет князь А.М. Черкасский. Он большую часть времени проводил в новой столице, а позже — в Сибири и мало что мог сделать для украшения усадьбы. К тому же население Останкина сократилось из-за наборов в солдаты и отправки мастеров на стройки в Петербург. Только с 1739 г. А. М. Черкасский вновь смог заняться благоустройством своей любимой подмосковной усадьбы. Останкино становится местом проведения празднеств, охотничьих и других увеселений. Здесь уже тогда давались концерты, балы и «машкерады» для московской знати. Посещение такого праздника считалось большой честью. Известно, что в состав регулярного сада при дворце входили липовые аллеи, кедровая роща, насаждения дуба, клена, цветники, крытые огибные дороги [Чепурина, 1976]. Рядом в плодовых садах росли яблони, груши, вишня, красная и черная смородина, крыжовник, малина, в парниках выращивали дыни и арбузы, имелось и большое оранжерейное хозяйство, поставлявшее на праздничный стол заморские фрукты. В 1743 г. дочь А.М. Черкасского выходит замуж за графа П.Б. Шереметева — богатейшего вельможу, сына фельдмаршала — соратника Петра I, владельца другой крупной подмосковной усадьбы, Кусково. Усадьба опять перестраивается, но ее планировка, судя по генеральному плану межевания, составленному в 1766 г., остается предельно простой: дорога из Москвы проходит мимо плотины пруда, за ним церковь и почти квадратной формы регулярный сад, пересеченный крест-накрест и по диагоналям прямыми аллеями. В торце главной аллеи, проложенной в северном направлении от здания церкви,— господский «увеселительный» дом. К саду с севера, запада и юга примыкает лес, а с востока — небольшая слободка дворцовых служащих и мастеровых. Хозяин усадьбы живет постоянно в Кускове, там же предпринимает он и основные строительные работы. Останкино для него главным образом хозяйственная вотчина, здесь в теплицах выращивают лимоны и персики, гранаты и миндаль, фиговые и оливковые деревья. В саду к этому времени уже имелось пять крупных оранжерей, питомник, где выращивался сибирский кедр, цветники. Основной период формирования ансамбля наступает в конце 1780-х годов, после того как усадьбу наследует Н.П. Шереметев. Предстоящему расцвету ансамбля Останкино способствовал ряд обстоятельств. Н.П. Шереметев сосредоточил в своих руках несметные богатства, он был владельцем 210 тыс. крепостных, его имения находились в 17 губерниях и насчитывали 825 ООО десятин земли [Лепская, 1982]. В отличие от отца и деда его не увлекает ни военная, ни чиновничья карьера, свободное время он посвящает музыке, театру, изобразительным искусствам. Хозяин имения прекрасно образован, имеет связи с самыми передовыми людьми русского и западного искусства, много путешествует. В Кускове и Останкине он отбирает самых способных крестьянских детей для занятий всевозможными художествами, обучает их пению, танцам, расширяет актерскую труппу. Возможно, что в стремлении Н.П. Шереметева превратить Останкино в лучшую подмосковную усадьбу большую роль играли и причины личного порядка. Его не устраивает старый «увеселительный» дом; увлеченный театральным искусством, он решает строить здесь специально оборудованный дворец-театр для труппы крепостных актеров. При этом Останкино явно предпочитается роскошному Кускову — усадьбе, которая была благоустроена и украшена его отцом и где лет десять тому назад был также создан театр. По предположению Ю. Шамурина, Н.П. Шереметев предпочел Останкино из-за крепостной актрисы П.И. Ковалевой, которой он был увлечен и которую хотел избавить от лишних унижений, так как в Кускове «все напоминало о ее скромном происхождении и прежней жизни. Еще более вероятно, что «мания строительства», по выражению Екатерины II в письме к Гримму, охватившая русских бар в конце XVIII в., не обошла и Н.П. Шереметева. Кусково было созданием его отца, Петра Борисовича, человека елизаветинского времени; сын, воспитанный на Западе новыми художественными течениями, едва ли удовлетворялся кусковскими затеями. » [Шамурин, 1912. С. 52]. К проектированию своей останкинской резиденции Н.П. Шереметев привлекает лучшие художественные силы, по при этом основные решения принимает он сам, отбирает и оценивает проекты, дает указания авторам, имея в виду свой замысел — создать здесь своеобразный дворец искусств, дворец-театр, дворец-музей, где должны найти место библиотека, научные кабинеты, картинная галерея и в то же время жилые помещения для многочисленных гостей. Сам этот замысел очень характерен для тенденции просветительства, охватившей в эту эпоху часть русского дворянства. Оставаясь на позициях крепостничества, екатерининские вельможи в то же время считали нужным разделять и некоторые взгляды, выраженные передовыми мыслителями, начиная с Ф. Вольтера и Ж.Ж. Руссо. В соответствии с этим Останкино проектировалось в духе нового художественного направления — классицизма с его ориентацией на идеалы гражданственности и просвещения. После того как Н.П. Шереметева не удовлетворили проекты архитекторов Ф. Казне и Д. Кваренги, он поручает строительство своим крепостным зодчим А.Ф. Миронову и Г.Е. Дикушину, которые ранее строили театр в Кускове. Позже к ним примкнет П.И. Аргунов, тоже крепостной Н.П. Шереметева. К 1792 г. театральный корпус дворца был в основном готов. Строительство продолжалось, и к 1798 г. он был дополнен павильонами, флигелями, проходными галереями и пристройками со стороны парадного двора и парка. Когда изучаешь сложный, состоящий из многих взаимосвязанных элементов план дворца, то нельзя не отметить теснейшее взаимопроникновение архитектуры и ее внешнего окружения. Пространство парка расчленяет его объем, приобретает некий полуинтерьерный характер между многочисленными выступами-ризалитами. С другой стороны, сами эти выступы, например ротонда в западном крыле здания, имеют вид парковых павильонов. Эта особенность ансамбля была подмечена И.Г. Семеновой [Кусково. Останкино. Архангельское, 1973]. Постройка нового дворца-театра повлекла за собой перепланировку и расширение старого парка. В 1793 г. А.Ф. Миронов составляет проект его центральной части, примыкающей к зданию дворца. Увеселительный сад состоит из обширного партера, боскетов-огородов за ним и двух участков, решенных в пейзажном стиле и примыкающих к западному и восточному флигелям дворца. Несмотря на то что пейзажные участки были распланированы живописно, в «английском вкусе», все же сад в целом сохраняет регулярный характер и большую его часть занимают боскеты с «кухонной зеленью», партер и прямые аллеи в старой, западной части. Зеленый ковер партера, слегка пониженный в центральной части, окаймляется огибной дорожкой-трельяжем. На ее фоне хорошо выделяются беломраморные бюсты-гермы и вазы. За «ковром» располагается открытая площадка круглой формы. В таком решении чувствуется мысль автора создать своего рода зеленый зал, четко выделенный в пространстве сада и примыкающий непосредственно к зданию театра. Очевидно, «зал» предназначался для театральных действий и должен был дополнять небольшой по размерам зал в самом дворце. Да и весь увеселительный сад представляется А.Ф. Миронову композиционным продолжением дворца, органично увязывается с ним, становится как бы зеленым «фойе» театра, кулуарами для прогулок в антрактах. Ось симметрии сада ориентировалась теперь на центр северной лоджии дворца, рисунок боскетов по обе стороны этой оси намечается одинаковым. В то же время пейзажные участки, хотя и расположены по отношению к оси строго симметрично, решены по-разному: в западном предусматривается устроить китайскую рощу с амфитеатром, обращенную к Итальянскому павильону, в восточном рисуется сеть прихотливо изогнутых дорожек и небольших лужаек. Весь придворцовый сад ограничивается валом и рвом с водой, который четко отделяет его от остального парка. Устройство парка теснейшим образом связано с внутренней планировкой дворца — и это не случайно, ведь к этой задаче А.Ф. Миронов обращается, продолжая работы по интерьерам. В такой же мере, как партер является «продолжением» театрального зала, а китайский амфитеатр дополняет Итальянский павильон (служивший как бы музеем скульптуры), живописно решенная площадка в восточной части сада становится зеленым кулуаром концертного зала в Египетском павильоне. При этом пространственное решение всех этих трех участков строго симметрично и ориентировано на центры соответствующих архитектурных объектов. Таким образом, в придворцовом саду выявляются как бы три оси: одна главная, пересекающая партер и выводящая в глубину парка, и две дополнительные, продолжающие поперечную ось дворца, проходящую через главный корпус, галереи и павильоны. Более того, намечены и дополнительные оси меридионального направления, ориентированные на северные входы в Итальянский и Египетский павильоны и отмеченные входами в каждый из двух малых пейзажных садов. А.Ф. Миронов стремится по возможности сохранить старый сад с его шпалерами, аллеями и цветниками. Это приводит к тому, что его проект имеет несколько двойственный характер — отдавая дань новомодному увлечению пейзажным стилем, он в то же время не решается отказаться от сложившегося регулярного характера старого сада. Очевидно, это и послужило причиной того, что Н.П. Шереметев, не удовлетворенный планом А.Ф. Миронова, предложил переделать проект П.И. Аргунову. П.И. Аргунову принадлежит самая видная роль в создании дворца и парка Останкино. Он родился в 1768 г. в семье крепостного Шереметева талантливого живописца И.П. Аргунова и с детства был погружен в Атмосферу творческой деятельности. В 1788 г. он с семьей переезжает в Москву, учится живописи у отца, а затем архитектуре в школе и мастерской В.И. Баженова. В строительстве останкинского ансамбля он принимает участие начиная с 1793 г., выполняя самые ответственные работы. Он проектирует и осуществляет художественное оформление ряда павильонов, интерьеров, пристроек, руководит отделочными работами. П.И. Аргунову поручалось также уточнение эскизов других зодчих. Он глубже проник в суть пейзажных приемов паркостроительства, чем его старший товарищ А.Ф. Миронов. Перед тем как обратиться к Останкинскому парку, он, конечно, видел уже новые пейзажные сады в Царском Селе, Петергофе, Ораниенбауме, кроме того, он работал в Гатчине, где в эти годы создавались пейзажные композиции вокруг озер. Проект П.И. Аргунова более соответствует духу времени, в нем решительнее вводятся пейзажные приемы планировки, а регулярные элементы хотя и сохраняются, но уже не играют большой роли. Рисунок боскетов остался прежним, но теперь вдоль аллей располагались молодые деревья, кустарники, а на их пересечениях — крупные взрослые деревья. Партер окончательно теряет свой регулярный характер и превращается в поляну удлиненной формы, окаймленную «свободными» группами деревьев, кустарниками и крытой дорожкой, которая к этому времени, очевидно, уже была устроена. П.И. Аргунов отказывается от создания китайского амфитеатра у Итальянского павильона, но предлагает «Парнас» посреди лужайки в восточной части сада. Такое решение рассчитано на создание живописной картины со стороны лоджии. В центре сада — освещенная солнцем поляна, она расчленена «кулисами» из лиственниц, дубов и кленов на несколько отстоящих друг от друга зрительных планов, создающих полный эффект глубокой перспективы. Романтическую ноту в пейзаж вносила руина Миловзор на вершине горки Парнас, а чуть поодаль от нее, ближе ко рву, — беседка «наподобие храма». Вариант П.И. Аргунова и был принят в 1795 г. к исполнению. Поляну-партер, горку Парнас, величественные статуи, лиственницы можно видеть здесь и сейчас. Парк Останкино выходил, однако, далеко за пределы придворцовой части. К северу от нее был выкопан большой пруд, берегам которого были приданы «естественные» очертания полуостровов и заливов. Прогулка вокруг пруда, катанье на лодках, ночные фейерверки на воде входили в программу останкинских увеселений того времени. Но и это лишь малая часть того романтического пейзажного парка, который был создан в этой усадьбе. Аллеи уводили гуляющих к дальним дубравам, в глубины лесного массива, служившего раньше охотничьими угодьями. Лес пересекается живописной долиной речки Каменки, на которой в ту пору было устроено шесть больших и малых прудов. Вдоль правого, более возвышенного берега шла прогулочная дорога к р. Яузе, подводившая к наиболее выразительным видовым точкам. Очевидно, устройству парка Н.П. Шереметев уделяет не меньшее внимание, чем самому дворцу, при этом он берет за образец лучшие примеры. В эти годы В.И. Баженов и М.Ф. Казаков создают царицынский ансамбль. Даже в неоконченном виде он производит на современников сильное впечатление. Неудивительно, что Н.П. Шереметев велит садовникам «делать дорожки таким образом, как сделаны в саду Царицынском, и быть им двух сортов: одни для пеших, а по другим можно было бы ездить в колясках, и чем более в том английском саду будет сделано дорожек, тем лучше». (Научный архив музея, л. 609. Повеление от 6/VIII 1797 г.). В сферу планировки попадает в это время обширная территория, включающая села Останкино, Ростокино, Марфино, всю залесенную долину р. Каменки до р. Яузы. В лесном массиве, превращаемом в парк, начинают преобладать такие декоративные лиственные породы, как клен, береза, лишь по берегам Каменки сохраняется первозданная природа — здесь тон задают заросли ивы, ольхи, осины. Н.П. Шереметев вмешивается даже в выбор посадочного материала, предписывает сажать «сирень фиолетовую и белую, калину, черемуху, орешник, мало ольхи, редко рябину, липу, дуб и вяз, осину — не нужно, из плодовых — яблони и вишни для весеннего цветения» [Чепурина, 1976. С. 66—68]. Общее «смотрение» за парком осуществляет А. Агапов. Открытие театра состоялось в июле 1795 г., когда здесь в присутствии ветеранов русско-турецкой войны был дан спектакль «Зелмира и Смелон, или Взятие Измаила», посвященный победе доблестных войск А.В. Суворова. К 1797 г. было закончено великолепное оформление интерьеров, приведен в порядок и парк. Увеселительная усадьба П. И. Шереметева стала широко известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Дворец в это время представлял собой 11-образную группу связанных между собой построек, охватывающих с трех сторон пространство главного двора. В панораме ансамбля господствует церковь и стройное, торжественное здание театра с его шестиколонным коринфским портиком и круглым бельведером, увенчанным куполом. Их дополняют галереи, низкие жилые корпуса, ограда парадного двора, украшенная кордегардией со скульптурами кентавров. Позже в центре двора будет установлена скульптура античного покровителя искусств Аполлона, как бы символизирующего смысл всего ансамбля. С Московской дороги (ныне Шереметевская улица) открывался с холма вид на пруд, рощи и улицу, застроенную домами с богато оформленными фасадами. В той продуманности, с которой решен передний фронт застройки усадьбы, видна особая забота в отношении зрительного восприятия панорамы ансамбля. Так как его строгая симметрия нарушалась зданием церкви, для восстановления зрительного равновесия с противоположной от нее стороны на таком же расстоянии от центральной оси (проходящей по центру дворцового портика) высаживается роща высококронных деревьев, окруженная оградой. Разумеется, виды рассчитывались не только на подъездах. С балкона дворца открывалась обратная панорама. На картине художника Д. Лифона (1799 г.) видно, что точно напротив дворца за прудом центральная ось ансамбля продолжена специальной перспективной просекой, уходящей в сторону Москвы. Стремление к органическому слиянию дворца с окружающим парком выразилось и в художественной трактовке его интерьеров. Большие окна Египетского и Итальянского павильонов доходили до плоскости пола, и парк как бы «входил» во внутренние помещения. Слиянию интерьеров с зеленью парка способствовала особая цветовая гамма. Так, на фоне светло-палевых стен Египетского павильона выделялась своей интенсивной зеленой раскраской ниша, ведущая в сад, двери украшены золоченой резьбой, которая хорошо гармонирует с осенними тонами. Стены Итальянского павильона были украшены живописным изображением балюстрад и цветочными бордюрами, что создавало иллюзию большого проема, открытого в сад. Крепостные умельцы создали в Останкинском дворце непревзойденные образцы художественной отделки интерьеров — их украшали скульптура, расписные плафоны, наборный паркет, люстры, вазы, зеркала. Останкинский парк не избежал судьбы большинства пейзажных композиций XVIII в.: он тщательно поддерживался в течение нескольких десятилетий, но к 1830-м годам начал приходить в запустение — «золотая» эпоха дворянских усадеб подходила к концу. Еще в 1810 г. в описи, составленной вскоре после смерти Н.П. Шереметева, указывается, что в оранжереях Останкина имеется 6000 растений, что даже по тем временам было уникальной коллекцией. В дальнейшем на фоне постепенного упадка усадьбы бывали и моменты подъема. Так, в 1856—1858 гг. в саду были проведены восстановительные работы, которыми руководил архитектор М.А. Быковский, создатель марфинского ансамбля. К концу XIX в. земли усадьбы Останкино начинают застраиваться дачами, экономические нужды заставляют хозяев имения рассматривать его не только как уникальный художественный музей (разумеется, частный, с ограниченным доступом), но и как источник доходов: в оранжереях выращивают цветы на продажу, огороды и дачные участки сдаются в аренду. Останкинский парк становится местом прогулок горожан, в придворцовый «увеселительный» сад вход был ограничен, но по берегам и в дубравах устраивались многолюдные праздничные гулянья. На полотнах художников XVIII в. изображены жизнерадостные открытые пейзажи дворцового пруда, запрудной рощи, лугов за плотиной, с публикой, представляющей самые различные сословия. По-настоящему открылись для народа художественные ценности Останкина после Великой Октябрьской социалистической революции. Уже в декабре 1917 г. Комиссия по охране искусства и старины Моссовета берет под свою опеку все ценности ансамбля. В следующем году он становится Государственным музеем творчества крепостных и вскоре после этого открывает двери массам посетителей-трудящихся. Тогда же были определены и границы парка, они включили территорию площадью 55 га, расположенную к северу и западу от дворца. С 1935 г. музей ведет научную работу по исследованию дворца, его художественного убранства и парка. Это позволило предпринять обмерные, а затем реставрационные работы и восстановить первоначальный облик большинства внутренних помещений и фасад здания. Реставрационные работы коснулись и придворцового «увеселительного» сада, здесь по проекту профессора Е.В. Шервинского в соответствии с планом М.Ф. Миронова 1793 г. был восстановлен партер (1939—1940 гг.). В настоящее время вся придворцовая часть обособлена от остальной части парка и находится в ведении Министерства культуры РСФСР. Здесь установлен строгий режим охраны, намечаются меры по воссозданию сада — памятника русского пейзажного искусства. Еще в 1970-е годы Л.Н. Дмитриевой и Н.Е. Чепуриной было проведено натурное обследование, которое показало, что насаждения этой части парка находятся в плохом состоянии. Большинство из 90 дубов, возраст которых более двух веков, суховершинят и находятся в угнетенном состоянии. Исчезла кедровая роща. Внушают опасение две последние сохранившиеся лиственницы, высаженные около партера в 1795 г.,— бесспорно, самые декоративные деревья придворцовой части, чуть ли не единственные живые «сверстницы» дворца. Насаждения липы, клена остролистного, лиственницы сибирской в западной части сада переуплотнены, запущена живая изгородь из акации вокруг партера и т. д. Предстоит трудоемкая и длительная работа по приведению в порядок насаждений, воссозданию элементов сада в соответствии с замыслами М.Ф. Миронова и П.И. Аргунова, организации здесь музейной экспозиции садово-парковой архитектуры конца XVIII в. Большая часть территории, входящей раньше в состав имения Шереметевых, отведена под Парк культуры и отдыха им. Дзержинского, Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (позже ВДНХ) и Главный ботанический сад АН СССР. С самого начала была поставлена задача обеспечить функциональное единство и территориальную взаимосвязь всех этих трех элементов, составляющих основу большого северного садово-паркового комплекса столицы общей площадью около 1000 га [Вергунов, 1980]. Останкинский дворец ныне уже не может рассматриваться как архитектурная доминанта всей этой зоны — рядом выросли огромные здания общественного назначения: гостиница «Космос», главный и другие крупные павильоны ВДНХ, многоэтажные жилые корпуса, телецентр и т. д. Но он продолжает иметь значение исторического ядра садово-паркового комплекса, причем сейчас это ядро территориально совпадает и с его пространственной доминантой, каковой являемся Останкинская телевизионная башня (видная практически отовсюду). Конечно, останкинский ансамбль потерял свою обособленность и стал сейчас лишь элементом крупнейшего градостроительного образования. Вокруг него складывается композиционная система совершенно иных масштабов с другими закономерностями зрительного восприятия, что особенно ясно обнаруживается при взгляде на дворец, парк и все их окружение с высоты обзорных площадок телебашни. Вместе с тем становится очевидным то определяющее воздействие, которое оказывают на развитие города входящие в него исторически возникшие архитектурные элементы и парковые массивы. Уходит на юг от дворцового пруда озелененная магистраль, которая, сливаясь с бульварами, старинным парком у ЦДСА, скверами вокруг новых олимпийских сооружений, становится северным зеленым лучом Москвы, достигает ее центральных кварталов. Она проложена вдоль той старой дороги, которая была устроена в конце XVIII в. в связи с постройкой дворца Н.П. Шереметева. Широкая полоса зелени тянется от дворца и телебашни к проспекту Мира. Здесь сейчас сформирована целая система скверов и бульваров, имеющих мемориальное значение и посвященных триумфу советских исследователей космоса. Дальше к востоку простираются необозримые горизонты Сокольнической рощи и Погоно-Лосиного острова, которые связывают столицу с ее лесопарковым поясом. На севере Останкинский парк сливается с лесным массивом Ботанического сада, садами Выставки достижений народного хозяйства. Сам дворец и Троицкая церковь, примыкающий к ним партер, пруд с огромной высоты башни кажутся игрушками, драгоценными украшениями на сложной «ткани» застройки города. Но именно этот заложенный еще три века назад дворцово-парковый ансамбль и явился исходной точкой, положившей начало развитию всего северного центра столицы, где так удивительно зримо встречаются ее далекое прошлое и будущее. Источник: Русские сады и парки. Вергунов А.П., Горохов В.А. Издательство «Наука», Москва, 1987 Источник статьи: http://landscape.totalarch.com/ostankino

- О компании Останкинский совхоз декоративного садоводства Москва

- Краеведение СВАО

- Материалы о значимых местах, знаменитых людях, об истории и нынешнем дне северо-востока столицы для вас готовит Централизованная библиотечная система Северо-Восточного административного округа

- Увеселительный сад Останкино

- Ландшафтная архитектура и зеленое строительство | Totalarch

- Вы здесь

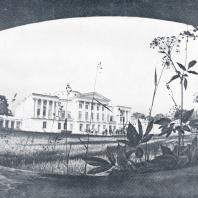

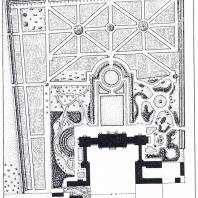

- Усадьба Останкино

Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз

- Все записи

- Записи Останкинския-Сдса

- Поиск

Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена

Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена

Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена

Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена

Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена

Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена

Образовательный проект Технонавигатор

«Останкинский совхоз декоративного садоводства» филиал ГУП «Мосзеленхоз» (проект «Заводы детям»)

Увидеть своими глазами, где и как выращивают растения для озеленения Москвы смогли 26.11 ученики школы № 1562, посетив Останкинский совхоз «Мосзеленхоз». В рамках экскурсии ребята узнали о тонкостях работы агрономов, сезонности работ, смогли заглянуть в теплицы и увидеть однолетние, многолетние, декоративно-лиственные и комнатные растения совхоза. После увлекательной лекции о садоводстве школьники успешно ответили на вопросы викторины и получили памятные призы – горшечные растения, а также сувениры от проекта «Заводы детям».

Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена

Образовательный проект Технонавигатор

«Останкинский совхоз декоративного садоводства» филиал ГУП «Мосзеленхоз» (проект «Заводы детям»)

Своим цветущим видом Москва обязана предприятию «Мосзеленхоз», которое является главным «озеленителем» столицы. Именно по этому совхозу ребята из 24 школы совершили увлекательное путешествие. Школьники смогли увидеть, как выращивают однолетние и многолетние растения, осмотреть теплицы и прослушать интересную лекцию о работе агрономов. Во второй части программы гостям Останкинского совхоза предстояло ответить на вопросы викторины, с чем они справились на ура. В завершение прогулки ребятам вручили дипломы проекта «Заводы — детям» и цветущие растения в горшочках.

Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена

Образовательный проект Технонавигатор

«Останкинский совхоз декоративного садоводства» филиал ГУП «Мосзеленхоз» (проект «Заводы детям»)

16.10.13 Останкинский совхоз декоративного садоводства встречал участников проекта «заводы – детям» из московской школы №347. Этот совхоз главный поставщик декоративных растений для украшения нашей столицы. Ассортимент Останкинского совхоза широкий: это и однолетние, многолетние, комнатные цветущие, декоративно-лиственные растения, а так же растения вертикального озеленения. Ребятам рассказали, о том кто ухаживает и как выращивают растения в таких масштабах, показали теплицы с разными растениями. Будущее агрономы и садоводы ответили на вопросы викторины, а в завершении экскурсии получили памятные призы и сувениры.

Останкинский-Сдс Филиал-Гуп-Мосзеленхоз запись закреплена

Образовательный проект Технонавигатор

«Останкинский совхоз декоративного садоводства» филиал ГУП «Мосзеленхоз» (проект «Заводы детям»)

03.10.13. Не секрет, что в последнее время Москва сказочно похорошела, появились новые садовые зоны, украшаются дворы и скверы. О тех, кто занимается озеленением и украшением улиц столицы – эта экскурсия. Ребята школы № 26 г.Москвы побывали в Останкинском совхозе декоративного садоводства. Здесь ребятам поведали о технологии выращивания однолетних и многолетних растений, сезонности сельскохозяйственных работ и еще о многих особенностях работы с растениями. Во время викторины ребята постарались ответить на достаточно сложные вопросы о растениях. В конце экскурсии все ребята получили в подарок от предприятия по одному горшечному цветущему растению.

Вот в таком «цветущем» праздничном настроении они и были запечатлены на фотографии. А еще их ждал сюрприз от Департамента НППП – памятные сувениры проекта «Заводы детям».

Источник статьи: http://vk.com/id239892725

О компании Останкинский совхоз декоративного садоводства Москва

| «Останкинский совхоз декоративного садоводства» филиал ГУП «Мосзеленхоз» | ||

| ПРЕДПРИЯТИЕ СЕГОДНЯ | |

| Сегодня Останкинский совхоз декоративного садоводства филиал ГУП «Мосзеленхоз» производит и предлагает широкий ассортимент качественных однолетних, многолетних, комнатных цветущих, декоративно-лиственных растений, а так же растения вертикального озеленения, срезку луковичных культур к Международному Женскому дню, и срезку розы, хризантем, лилий и орхидей круглый год. Технология выращивания на предприятии постоянно модернизируется, что позволяет нашим растениям конкурировать с импортной продукцией. Растения, выращенные в Останкинском совхозе ДС, не только не уступают зарубежным аналогам по красоте и качеству, но и в гораздо большей степени адаптированы к почвенно-климатическим условиям нашего региона. Каждое направления совхоза требует особого внимания. Однолетней рассады ежегодно Останкинский совхоз ДС выращивает более 1000 наименований различных растений для города и частных участков горожан, общим количеством свыше 5 млн. шт. Мы не можем представить себе московские парки, скверы, улицы и набережные без цветочного оформления. Приятно радуется душа, глядя на городские цветники, разработанные и оформленные Ландшафтным отделом Останкинского совхоза ДС. Цветники, клумбы и вертикальное озеленение, созданные из цветов, выращенных в Останкинском совхозе ДС, украшают собой такие улицы как Парк Победы, Парк им. М. Горького, Кутузовский проспект, Поклонную и Воробьевы горы, Площадь трех вокзалов, Саввинскую и Лужнецкую набережные, Всероссийский Выставочный Центр, Красную площадь и еще много других значимых объектов, улиц, площадей и магистралей Столицы и Подмосковья. Многолетние растения пользуются не меньшей популярностью. Мы стараемся увеличивать, пополнять, выводить новые сорта и виды полюбившихся растений, и конечно радовать капризного клиента зарубежными новинками, но выращенными на нашем производстве. Комнатные (Горшечные) растения выращиваются на Предприятии и реализуются круглый год в торговом центре Останкинского совхоза ДС. Разнообразие цветовой гаммы растений, сортов приятно порадует даже самого избалованного покупателя. Ландшафтный дизайн так же является одним из направлений нашего Предприятия. Наш отдел ландшафтного дизайна осуществляет следующие услуги: · Согласование проектно-сметной документации; Останкинский совхоз ДС вот уже на протяжении 55 лет, является не только участником, но и призером и лауреатом множества специализированных Цветочных выставок, проходящий как в Столице, так и за ее пределами. | ||

| ||