Всё о прививках

Страница 3 из 4

Наиболее существенными процессами при прививке являются образование каллюса, срастание, корнеобразование и рост побегов привоя. Привой и подвой оказывают друг на друга взаимное влияние.

Одревесневшие черенки винограда при прививке срастаются только благодаря образованию каллюса. Главное условие образования каллюса — наличие раны, поэтому каллюс называют раневой тканью.

По Н. П. Кренке (1950), в результате ранения, например при прививочных срезах, в области ранения возникают новые физико-химические процессы и одновременно нарушаются коррелятивные отношения растения.

При ранении возникают раздражающие вещества (Вйпning, 1926, 1927), увеличивается проницаемость плазмы в клетках прираневой области (Kostoff, 1930), усиливается дыхание на поверхности раны (Nakano, 1924), в поврежденных клетках усиливаются окислительные и уменьшаются восстановительные процессы (Опарин, 1927), изменяется рН, чаще в сторону увеличения кислотности (Small, 1929), происходят цитологические (Tangl, 1884, Birkholz, 1931) и химические изменения в раневых клетках (Залесский, 1900), наблюдается интенсивное деление клеток недалеко от среза, особенно вблизи проводящей системы.

К реакции на раневое раздражение и образованию каллюса способны все живые клетки однолетнего побега винограда. Лучше всего образуют каллюс клетки камбия, клетки коровой паренхимы и сердцевинных лучей, хуже—-клетки феллодермы и феллогена.

Причиной деления клеток на поверхности раны, по данным Габерландта (Haberlandt, 1921), являются раневые гормоны, диффундирующие в живые близлежащие клетки, которые в результате этого переходят в деятельное состояние и дают начало образованию каллюса.

Н. Г. Холодный (1939), Г. Зёдинг (1955), хотя и не отрицают значения раневых гормонов при заживлении ран, решающую роль в возникновении каллюса отводят ростовым гормонам.

Кроме наличия раны для образования каллюса необходим комплекс внешних условий: оптимальная температура, влажность, доступ кислорода и питание.

Появление каллюса и срастание на различных сторонах черенков и в разных местах прививочных срезов протекает неравномерно, что обусловлено асимметричным строением побегов винограда, верхушечностью и полярностью.

По данным Г. А. Боровикова (1935), образование каллюса зависит от асимметричного строения побега. На поперечном срезе каллюс возникает сначала на брюшной и спинной сторонах, затем на плоской и позже всего на желобчатой (рис.49).

При косых срезах эта последовательность нарушается явлением верхушечности. Под влиянием верхушечности каллюс возникает быстрее в той части, где плоскость среза образует с наружной поверхностью черенка острый угол, у тупого угла каллюс появляется позже (рис. 50). Это различие несомненно связано с неодинаковой реакцией на ранение прилегающих к срезу тканей (Кренке, 1950; Колесник, 1956)

У острого угла прививочного среза наблюдается также более высокая активность каталазы, пероксидазы и большее содержание ауксинов (Колесник, 1956, 1964).

Рис. 49. Образование каллюса на поперечном срезе черенка в зависимости от асимметричности

Рис. 50. Образование каллюса на косом срезе в зависимости от верхушечности

Одновременное влияние дорзивентральности и верхушечности в различных частях среза может усиливать или ослаблять возникновение каллюса. Поэтому направление среза устанавливают с учетом сторон побега таким образом, чтобы образование каллюса на срезе было одновременным.

Вследствие полярности каллюс появляется раньше на морфологически нижнем и позже —на морфологически верхнем конце. Поэтому на срезе подвоя каллюс образуется позже, чем на срезе привоя. Кроме этого, запаздывание в появлении каллюса на подвое может быть связано с его низкой каллюсообразовательной способностью.

Наиболее глубокое влияние на характер каллюсообразования оказывает асимметричное строение винограда. При сильно выраженной асимметричности явление верхушечности оказывает слабое влияние.

Активность окислительных и гидролитических ферментов обнаруживает определенную связь с асимметричностью. Наибольшая активность ферментов на брюшной стороне и наименьшая— на желобчатой. Аналогичная зависимость обнаруживается между асимметричностью и содержанием углеводов (табл. 72).

Т а б л и ц а 72

Содержание углеводов на разных сторонах побега (в % на сухое вещество)

Наибольшее содержание ауксинов — на брюшной стороне, наименьшее — на желобчатой.

Срастание прививки происходит в определенной последовательности. На поверхности срезов образуется изолирующий слой. Он возникает в результате окисления дыхательных хромогенов и превращения их в пигменты, а также из мертвых разрезанных клеток и их содержимого. Изолирующий слон сильнее всего образуется у камбия, коровой паренхимы, феллодермы и феллогена (рис. 51). Не обнаружен изолирующий слой у клеток пробки и пучков твердого луба. Степень повреждения клеток при срезе в разных частях корня неодинакова.

При благоприятных условиях температуры, влажности, аэрации и питания возникает каллюс. Он образуется сначала на некотором удалении от поверхности среза в результате деятельности камбия и других живых клеток коры. Каллюс вызывает утолщение коры ниже поверхности среза (рис. 52). Появление каллюса на прививочном срезе задерживается изолирующим слоем.

Интенсивность образования каллюса на срезах подвоя и привоя неодинакова. Более быстро клетки каллюса, вследствие полярности, образуются на привое. Поэтому привой утолщается быстрее подвоя и даже при прививке черенками, одинаковыми по толщине, полного совпадения коры обычно не наблюдается. Каллюсообразование подвоя может усиливаться под влиянием прорастающего глазка привоя (Мельник, Щигловская, 1947).

Одновременно с образованием клеток каллюса происходит развитие сосудов. В большинстве случаев сосуды образуются из клеток каллюса значительно раньше вблизи среза привоя и позже вблизи среза подвоя.

Рис. 51. Первый этап срастания прививки винограда: на поверхности срезов образовался изолирующий слой каллюс

Рис. 52. Второй этап срастания прививки винограда: ниже поверхности срезов образуется каллус

В зависимости от качества черенков подвоя и привоя последовательность этого процесса может нарушиться. При очень слабом развитии коры на желобчатой стороне подвоя каллюс не образуется. Под давлением непрерывно увеличивающегося количества клеток каллюса подвоя и привоя изолирующий слон прорывается и происходит соединение каллюсов (рис. 53).

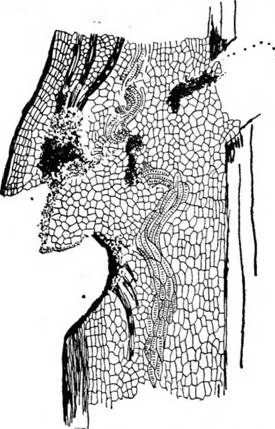

Образование сосудов может происходить на некотором удалении от срезов прививки в каллюсе между подвоем и привоем в виде отдельных участков. В каллюсе, соединяющем подвой с привоем, сосуды проделывают извилистый путь и позже соединяются между собой (рис. 54). Очень часто образующиеся клетки сосудов направлены параллельно срезам между элементами ксилемы подвоя и привоя.

Рис. 53. Третий этап срастания: образуются «окна прорывов» — каллюс привоя соединяется с каллюсом подвоя; видны участки изолирующего слоя и отдельные участки сосудов

Рис. 54. Четвертый этап срастания прививки винограда: полное соединение сосудов подвоя и привоя

При небольших наплывах каллюса соединение сосудов происходит быстрее, чем при больших, образующихся при повышенной температуре. При больших наплывах участки сосудов выносятся наружу, поэтому срастание задерживается. Образование элемента ксилемы в месте прививки всегда предшествует образованию элементов флоэмы (Боровиков, 1935). После образования флоэмы в ней закладывается феллоген, который образует пробку и феллодерму.

Во время проращивания (стратификации) в виноградных прививках протекают сложные физиологические и биохимические превращения. В сосудах наблюдается образование тилл и появление в них кристаллов, происходит заметное уменьшение количества крахмальных зерен и белковых веществ, растворяется каллёза перегородок ситовидных трубок и увеличивается количество растворимого сахара (Макаревская, 1926). Во время проращивания постепенно увеличивается влажность тканей прививки, усиливается активность окислительных ферментов — каталазы и пероксидазы. Изменение активности ферментов носит ритмичный характер, что связано с интенсивностью обмена веществ.

Интенсивность физиологических процессов в виноградных прививках во время стратификации и закалки можно регулировать при помощи разных режимов температуры, влажности, аэрации и питания.

Большое значение имеет температурный режим стратификации. При температуре 28—30° С каллюс образуется быстро, но получается рыхлый и большой по объему, дифференциация сосудов проходит медленно. Срастание задерживается, так как сосуды, возникающие в каллюсе, вытесняются его новыми массами наружу. У основания подвоя возникают в большом количестве корни, которые расходуют значительное количество пластического материала и при пересадке часто погибают, поэтому выход саженцев получается низкий.

При температуре 24° С каллюс образуется умеренный, продолжительность стратификации увеличивается, но выход саженцев из школки повышается. При температуре ниже 15° С образование каллюса у прививок почти прекращается.

Значительно лучшие результаты получаются в том случае, если стратификация верхней и нижней части прививок проводится при разных температурах: верхней при 24—25° С, а нижней при 14—16° С. При пониженной температуре в нижней части лучше и в большем количестве образуются корневые зачатки. Рост корней усиливается только после посадки прививок в школку. Таким образом, прививки оказываются более жизнеспособными, что увеличивает выход саженцев.

Наибольшей выход саженцев сорта Шасла, привитого на подвое Берландиери X Рипария Кобера 5ББ, получен при температуре стратификации в нижней части подвоя 22—23° С, а верхней — 24—27° С. Наименьший выход саженцев получен в тех вариантах опыта, где температура в период стратификации прививок в нижней части была 17° С. Снижение выхода наблюдается также при увеличении температуры стратификации в верхней части ящика до 30° С (табл. 73).

Таким образом, для подвоя Берландиери X Рипария Кобера 5ББ можно рекомендовать температуру стратификации в верхней части прививок 25—26° С и в нижней 22—23° С. При этой же температуре надо стратифицировать прививки на Рупестрис дю Ло.

Таблица 73

Выход первосортных саженцев из школки под влиянием разных температур стратификации (учхоз «Кетросы», 1963 г.)

Для подвоев Рипария Глуар и Рипария X Рупестрис 101—14 температура должна быть 22—23ГТС в верхней и 18— 19° С в нижней части прививок. При уменьшении температуры продолжительность стратификации увеличивается. Стратификацию необходимо заканчивать, когда на подвое и привое большинства прививок образуется круговой каллюс и наружные наплывы его не больше 1—2 мм. Характер срастания прививок при разных температурах стратификации показан на рис. 55 и 56.

Высокая физиологическая влажность прививок в стратификационных ящиках создается предварительным вымачиванием черенков, укладкой во влажные опилки и поддерживается во время стратификации систематическим увлажнением воздуха и наружных стенок ящика. При оптимальной физиологической влажности прививок начинается деятельность камбия. Влажность черенков во время стратификации непрерывно возрастает.

Виноградные прививки лучше укореняются в том случае, если во время стратификации подвои основанием помещают на структурную землю, а не на опилки (Колесник, 1956; Ми-шуренко, Науменко, 1948; Мишуренко, 1964).

Значительно лучшие результаты могут быть получены, если в структурную почву вносить NPK, а также микроудобрения (бор, цинк, марганец, молибден).

Поступление в прививки винограда элементов питания и распределение их в разные сроки стратификации изучали с помощью радиоактивного фосфора (Р32) (табл. 74).

Рис. 55. Срастание прививки при температуре стратификации 24° С

Оказалось, что на шестой день стратификации радиоактивный фосфор обнаруживается во всех частях прививки. Передвижение его из подвоя в привой происходит задолго до образования каллюса и возникновения спайки. Радиоактивный фосфор может передвигаться в лубе и в древесине, вверх и вниз, а также в радиальном направлении в случае кольцевания подвоя.

Поступление азота, фосфора и калия усиливается под влиянием микроудобрений.

Изучение действия отдельных элементов минерального питания на физиологические процессы, протекающие во время стратификации в прививках, показало, что азот, фосфор и калий оказывают заметное влияние на образование каллюса и корней, рассасывание изолирующего слоя и срастание привоя с подвоем.

Рис. 56. Срастание прививки при температуре стратификации 30° С

Фосфор, внесенный в качестве подкормки в стратификационные ящики, быстро поглощается прививками. При недостатке фосфора образование сосудов в месте прививки задерживается или не происходит совсем. Изменение содержания азота в подкормке оказывает заметное влияние на энергию каллюсообразования, а позже в период закаливания — на срастание подвоя с привоем. При недостатке или отсутствии азота и фосфора образование каллюса и срастание привоя с подвоем задерживается.

Калий оказывает положительное влияние на образование каллюса, но не действует на его дальнейшую дифференциацию.

Под влиянием бора заметно уменьшается поражение сосудов древесины некрозом, фотосинтез увеличивается более чем в 6 раз, а под влиянием молибдена — более чем в 3,5 раза.

Действие цинка отражается на накоплении в прививках ауксина. У растений, недостаточно обеспеченных цинком, содержание ауксина падает и процессы регенерации прививок ослабляются.

Таблица 74

Поступление радиоактивного фосфора (в имп/мин на 100 мг) в прививки винограда в разные сроки стратификации (Кишинев, 1961 г.)

Марганец способствует более интенсивному обмену рибонуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой кислоты, а также фосфора фосфолипидов и значительному увеличению фосфорных соединений в растениях (Власюк, 1962).

Бор, цинк, марганец, молибден во время стратификации и закалки усиливают образование у саженцев корневых зачатков и каллюса, улучшают срастание подвоя с привоем. После посадки в школку в прививках повышается активность окислительных ферментов, в листьях возрастает содержание хлорофилла, усиливается ассимиляция углеводов.

Внесение в стратификационные ящики почвы совместно с NPK и микроудобрениями увеличивает выход первосортных саженцев из школки.

В зависимости от типа почвы и ее обеспечения азотом, фосфором, калием и отдельными микроэлементами, а также сорта подвоя и привоя нормы основных элементов питания, виды и нормы микроудобрения должны меняться.

Источник статьи: http://xn--b1aaqbbl4ai.xn—-8sbarpmqd5ah2ag.xn--p1ai/temperatury-stratifikacii-privivok-jabloni/