- Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой

- Инфраструктура лесовосстановления

- Планирование и организация производства посадочного материала лесных культур с закрытой корневой системой

- Основой устойчивого развития лесного сектора экономики является неистощительное использование и эффективное управление лесными ресурсами. Достижение баланса выбытия и воспроизводства лесов становится сегодня все более актуальной проблемой ведения лесного хозяйства.

- Общие подходы к планированию инфраструктуры производственных организаций

- Особенности планирования производственной инфраструктуры лесовосстановления

- Экономика эксплуатации тепличных комплексов

- Концептуальное планировочное решение

- Выводы и рекомендации

Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой

Для повышения приживаемости сеянцев и саженцев и удлинения сроков посадки культур используют посадочный материал с закрытой корневой системой. Его выращивают в различных контейнерах для корневых систем: торфоперегнойных горшочках с полным комплексом органо-минеральных удобрений; стаканчиках из бумаги, целлюлозы или картона, постепенно разлагающихся в почве; пластмассовых стаканчиках, гильзах и тюбиках с продольными щелями или перфорацией для выхода корней; торфяных или торфяно-почвенных брикетах разной формы и размеров с удерживающей перфорированной пластиковой оболочкой или без нее;брикетах из пористых синтетических материалов и т. п.

Получить посадочный материал с закрытой корневой системой можно путем выращивания сеянцев (чаще всего однолетних) в контейнерах, горшочках и т.п. и саженцев путем заделки корней уже выращенных сеянцев в специальный субстрат или контейнеры с субстратом с последующим доращиванием сеянцев 1,5. 2 месяца под пленкой или 3 месяца в открытом грунте. На протяжении периода доращивания влажность субстрата поддерживается на уровне 70. 80 %. К концу этого периода ее снижают до 55. 60 %. В таком состоянии брикеты становятся прочными и пригодными для транспортировки и механизированной посадки. Доращивание необходимо для успешного приживания и восстановления корней, армирования ими брикета (тем самым повышается его прочность), а также для достижения саженцами необходимых размеров.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) разработал две технологии выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой — в контейнерах и без наружной оболочки. Выращивание контейнеризированных сеянцев проводят в специализированных предприятиях теплично-питомнических комплексах. Технологический процесс выращивания сеянцев состоит из следующих этапов: подготовительные работы, приготовление субстрата, заполнение им контейнеров, высев семян, мульчирование посевов, доставка контейнеров в теплицы, выращивание сеянцев, сортировка посадочного материала и зарядка им транспортных контейнеров.

Теплицы заранее подготавливают к выращиванию сеянцев: сваривают полотнища из полиэтиленовой пленки и натягивают на каркасы теплиц. Затем завозят необходимые материалы и оборудование: торф, опилки, минеральные удобрения, семена, контейнеры для выращивания сеянцев. Субстрат для заполнения контейнеров готовят путем перемешивания торфа с минеральными добавками. Готовая смесь должна иметь рНKCl, в пределах 4,5. 5,0. Обогащать торф макроэлементами можно с использованием широкого набора простых или комплексных удобрений. Приготовление субстрата включает в себя операции: доставку и подачу торфа в просеиватель, просеивание торфа и подачу его в смеситель поточной линии ЛКС-100, доставку удобрений и извести к линии и, наконец, непосредственное приготовление субстрата на смесителе.

Поточно-механизированная линия ЛКС-100 имеет комплекс машин и механизмов, предназначенных для приготовления субстрата и мульчи, заполнения контейнеров субстратом, точечного высева семян, мульчирования посевов, автоматического съема засеянных контейнеров, доставки и размещения последних в теплицах. На линии ЛКС-100 используются два вида контейнеров. Контейнеры из полиэтилена низкого давления («Сота») имеют ячейки в форме усеченной пирамиды высотой 135 мм, объемом 400 см3. В верхней части ячейки жестко соединены по четыре. На транспортер поточной линии ЛКС-100 контейнеры подаются по 80 шт. на проволочных подставках, на которых они находятся в процессе всего периода выращивания посадочного материала (рис. 50). Контейнеры из вспененного полистирола «Тоотси» представляют собой блок размером 600x350x135 мм, содержащий от 24 до 135 шт. ячеек конусообразной формы, высотой 100 мм, объемом от 60 до 475 см3.

РИС. 50. БЛОК КОНТЕЙНЕРОВ «СОТА» ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОДСТАВКЕ (ФОТО ЖИГУНОВА А.В.)

Для выращивания сеянцев применяют арочные теплицы летнего типа с полиэтиленовым покрытием шириной 12 м, высотой по коньку 4,5 м, длиной 50. 100 м (рис. 51). Они оборудованы автоматической системой вентиляции «Микроклимат» и передвижной поливной установкой ДПТ-2. Контейнеры из вспененного полистирола размещают на подставках так, чтобы между дном контейнера и грунтом теплицы образовалась воздушная прослойка не менее 10 см. Контейнеры имеют металлические подставки, что также обеспечивает вентиляцию воздушного пространства под их дном. Выращивание сеянцев с «воздушной» подрезкой — один из вариантов решения проблемы деформации корневых систем.

РИС. 51, ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ В КОНТЕЙНЕРАХ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА «ТООТСИ» В АРОЧНОЙ ТЕПЛИЦЕ ЛЕТНЕГО ТИПА (ФОТО ЖИГУНОВА А.В.)

При выращивании контейнеризированных сеянцев необходимо вносить комплекс микроэлементов, проводить поливы, подкормки, прополки, вентиляции теплиц и меры защиты сеянцев от болезней. В каждой ячейке следует иметь не более одного сеянца, поэтому необходимо удалять лишние всходы в возможно ранние сроки с одновременным подсевом семян в пустые ячейки.

Для снижения себестоимости посадочного материала возможно применение многоротационных схем выращивания: контейнеры с сеянцами после двух месяцев выращивания выставляют на открытый полигон для доращивания, а освободившуюся площадь теплиц используют для посева следующей ротации контейнеризированных сеянцев (рис. 52).

РИС. 52. ДВУХЛЕТНИЕ СЕЯНЦЫ СОСНЫ: 1 — СЕЯНЦЫ ВТОРОЙ РОТАЦИИ (ПОСЕВ 20 ИЮНЯ, ДОРАЩИВАНИЕ НА ВТОРОЙ ГОД НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ); 2 — СЕЯНЦЫ ПЕРВОЙ РОТАЦИИ (ПОСЕВ 20 АПРЕЛЯ, ДОРАЩИВАНИЕ НА ВТОРОЙ ГОД НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ); 3 — ДВУХЛЕТНИЕ СЕЯНЦЫ, ВЫРАЩЕННЫЕ В ТЕПЛИЦЕ ПРИ ПОСЕВЕ 20 АПРЕЛЯ (ФОТО ЖИГУНОВА А.В.)

Зимнее хранение контейнеризированных сеянцев осуществляют на открытом воздухе (см. также: доставка деревья). Однако в этом случае может происходить высыхание и вымерзание корней, поскольку корневые системы находятся над поверхностью почвы. При бесснежном хранении у сеянцев ели чаще наблюдается зимнее иссушение верхней части побега, ранней весной — солнечные ожоги; корни повреждаются только в экстремальных условиях. В отличие от ели, корни сосны чувствительнее к низким температурам, а поэтому чаще вымерзают. В связи с этим целесообразно с осени укрывать посадочный материал хвойным лапником, соломой и другими материалами. Лучше всего такой посадочный материал хранить в специализированных хранилищах с регулируемыми режимами среды (Жигунов А.В.).

Находят применение для выращивания сеянцев также складные бумажные контейнеры (кассеты). В этом случае сначала растягивают плоскую заготовку, напоминающую гармошку, и получают сотовый блок (кассету), который закрепляют в рамке и заполняют сухим субстратом. Затем в каждую ячейку высевают по одному сухому семени. Готовые блоки в форме ящиков поступают в теплицу. Заполнение блоков субстратом и высев семян могут проводиться в течение всего года, после чего их хранят в специальных помещениях при определенной влажности и температуре (в условиях, обеспечивающих сохранение качества семян) до момента перенесения в теплицу. Под пленкой растения выращивают 8 недель, а затем в открытом грунте.

Саженцы с закрытой корневой системой без наружной оболочки субстрата выращивают по методу «Брикет», разработанному СПбНИИЛХом. В этом случае получают саженцы с закрытыми в торфяной брикет корнями. Технология производства такого посадочного материала основана на работе поточно-механизированной линии, где основные операции (приготовление субстрата, брикетирования и т. п.) механизированы. Процесс брикетирования на поточно-механизированной линии осуществляется следующим образом. Торф из торфохранилища подается в циклоны-накопители, откуда определенными дозами поступает в смеситель. Одновременно в смеситель подают воду и вводят необходимые добавки (удобрения, известь, микроэлементы и т. п.), после чего все тщательно перемешивают. Затем образованный субстрат поступает в накопитель, а из него в бункера брикетирующего полуавтомата. Для брикетирования используют однолетние сеянцы сосны и ели, выращенные в закрытом грунте, или 2-летние сеянцы, выращенные в открытом грунте Брикетирование представляет собой своеобразную посадку в субстрат с последующим его уплотнением.

Выращивание саженцев древесных пород может происходить в полиэтиленовых рулонах. В этом случае используется полиэтиленовая лента шириной 35 см, на которую наносят слой субстрата 1. 3 см, состоящий из смеси мелкоизмельченного торфа с минеральными удобрениями. На слой субстрата через каждые 15 см с двух сторон укладывают сеянцы, а затем на них насыпают второй слой субстрата такой же толщины. После этого ленту закатывают в рулон, обвязывают шпагатом и разрезают поперек на две половины. Готовые рулоны устанавливают в теплице плотно один к другому; образовавшиеся между рулонами воздушные пространства заполняют торфом или грунтом. При такой технологии выращивания на 1 га теплицы размещается 1,2. 1,4 млн. саженцев.

Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой позволяет проводить посадку в течение всего безморозного периода года и иметь высокую приживаемость культур; корневая система сеянцев и саженцев при их посадке в культуры не повреждается; наличие субстрата, обогащенного элементами минеральной пищи, повышает жизнестойкость высаженных растений. Однако чрезмерное плодородие субстрата горшочков, брикетов и т.п. вредно, так как в этом случае при посадке посадочного материала на лесокультурную площадь в результате различия в плодородии субстрата посадочного материала и почвы наблюдается хемотропизм корней. В результате этого корневые системы долгое время остаются в питательном субстрате. Так, в 2-летних культурах сосны на супесчаной почве 98 % корней оставалось в торфяном брикете, обернутом перфорированной пленкой, а на свежих суглинках — 75. 79 %. На другом экспериментальном участке 4-летних культур сосны, с использованием аналогичного посадочного материала, вышло из брикетов корней на влажных суглинках до 40 %, свежих суглинках -20 %, а на супесчаных почвах — 2 %. Это может отразиться на общем развитии растений в фазе приживания и на последующих этапах роста культур и их устойчивости к неблагоприятным условиям. Состав питательного субстрата, используемого для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой, а также наружная оболочка брикета, горшочка и т. п. не должны препятствовать нормальному росту корневых систем. Смотрите также: лесопитомник

Источник статьи: http://infopedia.su/9×916.html

Инфраструктура лесовосстановления

Планирование и организация производства посадочного материала лесных культур с закрытой корневой системой

Основой устойчивого развития лесного сектора экономики является неистощительное использование и эффективное управление лесными ресурсами. Достижение баланса выбытия и воспроизводства лесов становится сегодня все более актуальной проблемой ведения лесного хозяйства.

К сожалению, ущерб от сплошных рубок, наносимый сегодня высокотехнологичными машинами для лесозаготовок, не оставляет природе шанса для быстрого воспроизводства лесов. Объем заготовленной древесины в Российской Федерации в 2016 году превысил 213 млн м 3 . По данным системы ЛесЕГАИС, только в первом полугодии 2018 года он составил 115,4 млн м 3 . Эта тенденция, с одной стороны, создает положительный фон для экономики лесного сектора, а с другой стороны, – требует существенной мобилизации сил на развитие инфраструктуры лесовосстановления. Сравнение динамики объемов рубок и лесовосстановительных работ с 2011 года подчеркивает этот тезис (рис. 1). Но в этих данных не учитывается объем выбытия лесов в результате пожаров, воздействия вредителей, болезней леса и иных причин. Согласно данным источника («Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года»), доля искусственного лесовосстановления составляет около 20%, это невысокий показатель по сравнению с аналогичными показателями зарубежных стран. Указанный объем лесовосстановления не отвечает цели обеспечения баланса площадей лесовосстановления и выбытия. Очевидно, что эта проблема должна решаться комплексно и касаться всей цепочки лесовосстановительных работ – от обеспечения контрольных функций до создания благоприятных экономических условий для развития объектов производственной инфраструктуры лесовосстановления.

Вектор развития лесного сектора экономики России задают такие документы, как «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года»; «Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года»; государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы (с изменениями на 30 марта 2018 года)».

В последней редакции государственной программы «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы» за федеральными органами закреплены функции стратегического управления лесами и обеспечения их использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в общем описаны цели, задачи и индикаторы этой работы.

Развитие объектов производственной инфраструктуры лесовосстановления является сегодня мерой, которая отвечает целям социальной и экологической сферы государственной политики. На основании статьи 39.1. ЛК РФ выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. Согласно положениям этой статьи, лесные участки для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) предоставляются государственным и муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим юридическим и частным лицам – в аренду. Разумеется, аренда – это не покупка земли, которая предусматривает капитальные затраты, однако и на широкую линейку ассортимента продукции предприятий-арендаторов также не приходится рассчитывать, потому что они не желают попасть под подозрение контролирующих органов о нецелевом использовании земель лесного фонда.

Общие подходы к планированию инфраструктуры производственных организаций

Инфраструктура производственной организации – это сложная система, обеспечивающая функционирование основного производства и состоящая не только из зданий, сооружений, инженерных сетей, но и оборудования, характерного для той или иной технологии. При планировании создания таких объектов необходимо учитывать весь жизненный цикл инфраструктуры производственной организации, который состоит из ряда последовательных этапов: планирования, проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и реконструкции, модернизации или утилизации. Сравним жизненный цикл инфраструктуры с жизненным циклом проекта по методике UNIDO (рис. 2). Согласно данной методике проектный цикл состоит из трех основных фаз: предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной.

Каждая фаза включает в себя этапы жизненного цикла инфраструктуры и условно разделена на части относительно времени, затрачиваемого на каждый этап. Этап планирования инфраструктуры входит в предынвестиционную фазу и включает в себя исследования инвестиционной возможности, разработку ТЭО и подготовку оценочного заключения. В сравнении с другими, данный этап является наиболее ответственным, но наименее затратным по времени и средствам. Кроме того в предынвестиционной фазе выполняется поиск и сбор информации о планируемом проекте, проводятся маркетинговые исследования (с разработкой маркетинговой стратегии), готовится инвестиционный анализ (с оценкой рисков проекта), разрабатывается концептуальное (планировочное) решение в соответствии с основным технологическим процессом, разрабатывается операционный стандарт, готовится задание на проектирование, формируется календарный план реализации проекта.

Несмотря на очевидный факт значимости этапа эксплуатации, целью сторон, заинтересованных в реализации проекта, часто является этап ввода в эксплуатацию, что впоследствии приводит к необходимости дополнительного инвестирования и часто выражается в высоких операционных затратах, непродуманной логистике и разного рода производственных потерях.

К сожалению, так будет всегда, пока в проекте на стадии инвестиционной фазы не будут учитываться особенности технологии, принципы бережливого производства и ориентация на системы менеджмента качества. Как правило, инвестиционная фаза состоит из следующих этапов:

- этап проектирования, в течение которого разрабатывается вся проектно-сметная документация, проводятся изыскательские работы, согласовывается разрешительная документация;

- этап строительства, которое включает в себя подготовку территории, прокладку инженерных сетей и коммуникаций, возведение зданий и сооружений, установка оборудования, уборка территории и т. д.;

- этап ввода в эксплуатацию, в ходе которого утверждается вся разрешительная документация, выполняются пусконаладочные работы всего оборудования, осуществляются пуск и тестирование систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и отведения, охранных систем, подбор и обучение рабочего персонала.

Когда все договорные обязательства и взаиморасчеты выполнены, инвестиционная фаза заканчивается и начинается фаза эксплуатации объекта, в течение которой формируется доходная часть бюджета проекта. На этом жизненный цикл проекта заканчивается, однако жизненный цикл инфраструктуры имеет еще этап реконструкции, модернизации и/или утилизации.

В идеальной модели все выглядит так, как описано выше, однако на практике, как бы ни просчитывались риски и разные сценарии, проблемы всегда появляются неожиданно. Время – это невосполнимый ресурс, который является главным фактором возникновения риска и, как следствие, дополнительных расходов. Любая задержка этапа ввода в эксплуатацию обуславливает убытки, поэтому желание любого инвестора – сократить время фазы инвестиций или как минимум уложиться в срок. Это желание оправдано, однако скорость выполнения мероприятий не должна идти в ущерб качеству каждого из этих этапов, ведь в конечном счете, проект реализуется для обеспечения длительной, безаварийной, эффективной и результативной эксплуатации объекта.

Особенности планирования производственной инфраструктуры лесовосстановления

Производственная инфраструктура лесовосстановления – это комплекс объектов предприятия, обеспечивающий технологию производства посадочного материала (сеянцев, саженцев), а также ресурсов необходимых для их производства. Основными объектами этой инфраструктуры являются лесные селекционно-семеноводческие центры, тепличные комплексы и лесные питомники. Последние, ориентированные на производство посадочного материала с открытой корневой системой (ОКС), постепенно изживают себя. Исследования ученых и специалистов отрасли давно доказали не только низкую приживаемость посадочного материала с ОКС, но и неспособность данной технологии производства обеспечить быстро растущий спрос на посадочный материал. Технология выращивания сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС) прежде всего формирует стандарт создания качественного посадочного материала, а уровень автоматизации производства позволяет сократить риски, связанные с человеческим фактором, и обеспечить экономическую эффективность производства за счет высокой производительности и сравнительно короткого производственного цикла.

Во всей цепочке процессов при создании тепличного комплекса этапу планирования должно уделяться наибольшее внимание, так как внесение изменений в планы на всех последующих этапах приведет к экспоненциальному увеличению затрат на и без того дорогостоящий проект. Результатом реализации мероприятий этого этапа должен стать качественно проработанный бизнес-план, максимально отвечающий запросам заинтересованных сторон в будущем.

При выборе территории для создания тепличного комплекса необходимо учитывать не только особенности ландшафта и наличие объектов линейной инфраструктуры, но и транспортную доступность лесокультурных площадей, так как в затраты заказчика закладывается не только стоимость посадочного материала, но и стоимость транспортировки и лесовосстановительных работ.

Рассмотрим этапы производственного цикла при выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой (ПМЗКС). Сведения об этих этапах содержат информацию о рекомендуемых процессах с учетом технологии выращивания, которые могут быть адаптированы к условиям тепличного комплекса любой производственной мощности (рис. 4). Этап планирования производства также весьма важен и включает в себя множество мероприятий: подготовку производственного плана, расчет необходимых ресурсов, планирование закупок, проведение лабораторных исследований, составление технологической карты, составление плана-графика работ, инструктаж и обучение персонала, проведение планово-предупредительных работ.

Этап подготовки компонентов и ресурсов включает в себя приемку и хранение товарно-материальных ценностей, мойку и дезинфекцию кассет, уборку теплиц. На этапе посевных работ выполняются обогрев теплиц и засев кассет, их транспортировка и расстановка в теплицах. После заполнения теплиц кассетами начинается этап выращивания сеянцев – ведутся их регулярный полив и подкормка, осуществляется контроль влажности субстрата, контроль и поддержание параметров выращивания, а также транспортировка и расстановка кассет на полях закаливания. После вывозки кассет из теплиц наступает этап закаливания сеянцев, в течение которого также осуществляются их регулярный полив и подкормка, профилактическая обработка посевов, контроль и поддержание параметров выращивания, а также т. н. обработка «коротким днем» (притенение сеянцев). После полного созревания саженцев начинается этап хранения и отгрузки, в течение которого осуществляются транспортировка сеянцев в цех, упаковка, организация хранения на складе, отгрузка заказчику, а также транспортировка отработанной оснастки на мойку и склад. Успех выполнения плана зависит от равномерной загрузки производства в течение всего года. Начиная с этапа посевных работ, процессы должны выполняться обязательно в обозначенные сроки, так как эффективность предприятия зависит от числа производственных циклов, выполненных за один вегетативный период.

Синхронизация процессов засева кассет и транспортировки задает темпоритм для всех последующих этапов. Так, например, если скорость конвейера позволяет обеспечить засев кассет для двух теплиц в течение одной рабочей смены, то транспортировка должна не только обеспечить ту же скорость на этапе посевных работ, но и при вывозке на поля закаливания и с них после полного созревания саженцев. При соблюдении всех параметров выращивания в благоприятных условиях внешней среды можно добиться очень быстрого созревания ПМЗКС и тогда число производственных циклов может быть увеличено.

Производственная мощность тепличного комплекса – важный показатель его деятельности и напрямую влияет на его экономическую эффективность. В северной и средней полосе европейской части России мощность тепличного комплекса должна рассчитываться исходя как минимум из двух производственных циклов в сезон (или двух ротаций). Соблюдение условий описанных выше этапов особенно актуально для современных комплексов, в составе которых четыре и более теплиц, оснащенных современным оборудованием.

Экономика эксплуатации тепличных комплексов

Рассмотрим затраты, относящиеся к основным процессам производства. К ним относятся затраты на содержание особо ценного движимого имущества (на амортизацию оборудования), затраты на материальные запасы, эксплуатацию инфраструктуры, оплату труда работников, а также иные, куда могу входить услуги сторонних организаций, например, услуги по проведению лабораторных исследований (рис. 5).

Основная нагрузка в себестоимости единицы посадочного материала приходится на амортизационные отчисления, так как основное оборудование импортное. Однако следует учесть, что помимо составляющих бюджета на финансирование основных производственных процессов потребуются и довольно внушительные затраты на финансирование дополнительных процессов и процессов управления (табл. 1).

По расчетам нормативных затрат на единицу посадочного материала с ЗКС, двумя самыми капиталоемким этапами по совокупности всех выше перечисленных затрат являются посевные работы и выращивание сеянцев с ЗКС в теплицах, что связано с использованием дорогостоящего оборудования на этих этапах. А наименее затратным этапом, несмотря на его важность и обилие необходимых мероприятий, является этап планирования производства. Ниже приведены базовые нормативы затрат на единицу посадочного материала при производстве мощностью 4 млн шт. в год при двуротационной системе выращивания:

- посевные работы – 1,96 руб.;

- выращивание сеянцев с ЗКС в теплицах – 1,93 руб.;

- хранение и отгрузка готовых ЗКС – 1,33 руб.;

- закаливание сеянцев – 0,41 руб.;

- подготовка компонентов и ресурсов – 0,28 руб.;

- планирование производства – 0,09 руб.

Концептуальное планировочное решение

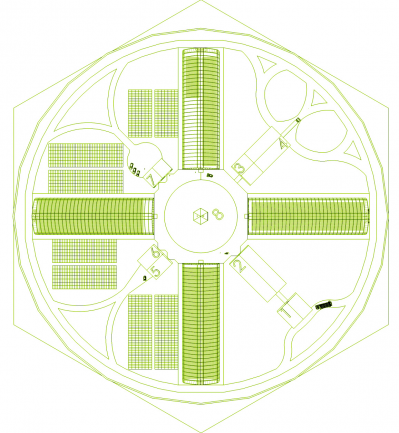

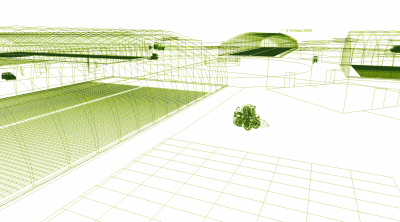

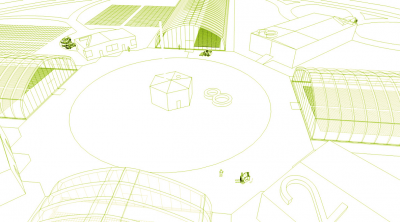

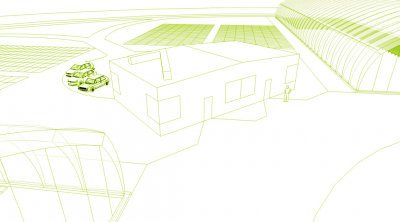

С целью оптимизации эксплуатационных затрат по итогам анализа существующих объектов инфраструктуры лесовосстановления автором была разработана концепция тепличного комплекса с радиальным расположением объектов инфраструктуры (рис. 6).

Площадь гексагона в этой концепции тепличного комплекса составляет 5,8 га. Помимо четырех теплиц и полей закаливания, комплекс включает в себя следующие объекты инфраструктуры: склад хранения субстрата и прочих производственных ресурсов; цех линии засева кассет; цех линии упаковки; склад хранения готовой продукции; цех линии мойки кассет; цех производства семян; административный корпус с лабораторным блоком; энергоблок.

При довольно внушительной площади это проектное решение обладает рядом преимуществ по сравнению с существующими аналогами. В первую очередь это эргономика внутренней логистики. Транспортная инфраструктура рассчитана так, чтобы траектории движения внутриобъектового транспорта не пересекались с путями передвижения грузового, временно находящегося на территории комплекса. Грузовому транспорту, прибывающему на территорию комплекса для разгрузки материалов и ресурсов, а также погрузки готовой продукции, обеспечено свободное пространство для маневров и подъезда к складским помещениям. Внутренний периметр комплекса учитывает пропорции подвижного оборудования, технологического оснащения и дорожного покрытия.

Автономность отопительной системы или электроснабжения обеспечивается за счет модульной котельной, расположенной равноудаленно от всех объектов инфраструктуры, что позволит сократить длину прокладки инженерных сетей и, как следствие, сократить теплопотери. Предполагается, что котельная будет отапливать не только производственные и административные здания, но и теплицы, сохраняя их полезную площадь.

Габариты всех зданий соответствуют вместимости и размерам производственного оборудования, а также условиям пространственной эргономики. Склады рассчитаны на оптимальную загрузку всеми необходимыми ресурсами для обеспечения производства. Поля закаливания расположены в северо-восточной и юго-восточной частях комплекса, исключая их затенение другими объектами. Расположение объектов инфраструктуры комплекса спланировано в соответствии с условиями равномерной инсоляции продуцирующей площади, а его радиальная форма позволит обеспечить беспрепятственный въезд на территорию комплекса с любой стороны.

Реализация описанной концепции целесообразна при планировании производственной мощности комплекса 4 млн шт. ПМЗКС в год при двуротационной системе выращивания. Ввиду того, что самым дорогостоящим элементом комплекса являются теплицы, расчет продуцируемой площади должен основываться в первую очередь не на количестве теплиц, а на их размерах. Несмотря на то, что рынок сегодня предлагает довольно широкий ассортимент пленочных теплиц, в приведенной выше концепции учитываются теплицы, ширина пролета которых не превышает 25 м. Таким образом, производственная мощность комплекса может достигать 8 млн шт. ПМЗКС на той же площади.

Выводы и рекомендации

Высокая себестоимость продукции и длительный срок окупаемости проектов создания тепличных комплексов требует взвешенной оценки спроса на посадочный материал. Для решения поставленных правительством задач развития производственной инфраструктуры лесовосстановления требуется разработка модели прогноза спроса на посадочный материал с учетом всей цепочки поставок. Проработка архитектурно-планировочного решения должна обязательно включать в себя: условия будущего месторасположения комплекса по выращиванию ПМЗКС (региональные особенности); мероприятия по подбору необходимого комплекта оборудования; определение необходимого числа персонала; график выполнения работ; номенклатуру продукции; расчет энергоэффективности и автономности работы; учет основных, вспомогательных процессов и процессов управления; условия обеспечения экономичной и эргономичной эксплуатации.

Ошибки проектирования приводят к нагрузке эксплуатационных затрат. На примере данного объекта можно отметить распространенную ошибку – удаленность склада готовой продукции от полей закаливания, из-за чего может растягиваться время упаковки и отгрузки. В тепличных комплексах, ориентированных на многоротационную систему выращивания, невозможно обойтись без склада временного хранения готовой продукции, так как транспортировка и упаковка готовой продукции не должна оказываться в зависимости от процессов отгрузки. Нельзя ориентироваться на несистемные знания отдельных специалистов, необходим строгий регламент в виде технологических карт, операционного стандарта или стандарта организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Необходима разработка методики и системы обучения специалистов всех уровней, обязательное повышение квалификации работников, занятых на производстве.

Олег Васильев, канд. экон. наук,

начальник научно-исследовательского отдела экономических исследований ФБУ «СПбНИИЛХ»

Источник статьи: http://lesprominform.ru/jarticles.html?id=5264