- Плодовый сад

- Страницы

- Строение плодового дерева и его частей

- Строение кроны плодового дерева

- Строение плодовых и ягодных растений

- Каковы основные части плодового дерева?

- Что такое ствол и из каких частей он состоит?

- Что такое штамб и какова его роль?

- Какова роль центрального проводника?

- Что такое основные (скелетные) ветви кроны?

- Что называют побегом, а что веткой?

- Какие ветки называют обрастающими?

- Каковы характерные особенности основных обрастающих веточек?

- Как по внешнему виду отличить цветковую почку от листовой?

- Где размещаются и зачем нужны спящие почки?

- Какие углы отхождения для каких веток более подходят?

- Что такое угол расхождения?

- В чем особенности строения и роста надземной системы ягодных кустарников?

- Как размещаются корни плодовых и ягодных растений?

Плодовый сад

Страницы

Строение плодового дерева и его частей

Плодовое дерево имеет надземную и подземную части. Надземную часть составляют ствол, сучья, ветви, веточки, листья, цветки, плоды; подземная часть — это корневая система. На рис. 1 показаны составные части плодового дерева.

Корневая шейка — место перехода стеблевой части в корневую. Различают настоящую корневую шейку и условную, или ложную. Настоящая шейка имеется у растений, выращенных из семян. Она находится у самой поверхности почвы и образуется на ранней стадии развития из подсемядольного колена прорастающего семени. Ложная корневая шейка бывает у растений, размноженных вегетативным путем (стеблевыми или корневыми черенками, отводками, усами, окулировкой). Корневая шейка имеет промежуточную окраску коры между стеблем и корнем.

Ствол — центральная ось плодового дерева, от которой отходят сучья, ветви и другие части кроны.

Штамб — нижняя часть ствола, искусственно лишенная разветвлений, или, другими словами, место от корневой шейки до первого нижнего скелетного разветвления.

Крона — совокупность всех разветвлений, удерживаемых стволом.

Центральный проводник — часть ствола, на которой находятся разветвления кроны, от первого нижнего разветвления до побега продолжения.

Побег продолжения — самая верхняя часть ствола (верхушечный прирост последнего года).

Скелетные или маточные сучья — самые крупные разветвления, первыми возникшие при формировании кроны и составляющие ее основу.

Полускелетные сучья — менее крупные скелетные части дерева, возникшие на скелетных сучьях и являющиеся разветвлениями второго порядка.

Скелетные ветви — разветвления третьего порядка, находящиеся на полускелетных сучьях.

Обрастающие ветки и веточки — разветвления четвертого и пятого порядков, располагающиеся на скелетных и полускелетных ветвях. Это более мелкие образования преимущественно плодового типа, на которых размещается урожай.

Составные части плодового дерева

1 — ствол; 2 — штамб; 3 — маточные сучья; 4 — полускелетные сучья; 5 — ветка; 6 — обрастающие веточки; 7 — побег продолжения; 8 — корневая шейка; 9 — горизонтальные корни; 10 — вертикальные корни; 11 — обрастающие корни

Схема ветвления плодового дерева

Цифры указывают порядки ветвления

Высота ствола у культурной яблони достигает 5—6 м, у груши — 7—8, у черешни — 8—10 м. Деревья со штамбом свыше 120 см называют высокоштамбовыми, от 80 до 100 см — среднештамбовыми, или полуштамбовыми, от 40 до 60 см — низкоштамбовыми, или карликовыми.

Кроны по форме могут быть сжатые, шарообразные, пирамидальные, обратно пирамидальные и другие. Форма кроны зависит от условий произрастания, породно-сортовых свойств, возраста дерева, подвоя и т. д.

У каждой крупной ветви и даже самой маленькой веточки есть свое строго определенное место в кроне, свои «собственный адрес». Чтобы установить местоположение каждой ветви или веточки, нужно знать порядки ветвления (см. рис.), т, е. последовательное размещение крупных, средних и мелких ответвлений, начиная от ствола и кончая верхней частью кроны. Центральную ось плодового дерева, или ствол, называют нулевым порядком. На стволе у его основания размещаются самые крупные скелетные разветвления первого порядка (основные сучья).

От них отходят тоже крупные, но менее сильные скелетные разветвления второго порядка (полускелетные сучья). На полускелетных сучьях находятся разветвления третьего порядка (сильные скелетные ветви), на них — разветвления четвертого порядка (полускелетные ветви), на полускелетных ветвях размещаются разветвления пятого порядка (обрастающие ветки), а на них — разветвления шестого порядка (обрастающие мелкие веточки). У косточковых пород число порядков меньше, чем у семечковых; у ягодных — еще меньше. У яблони, произрастающей в средней зоне России, насчитывается до пяти-шести порядков, у вишни и сливы до четырех-пяти, у ягодных кустарников до трех-четырех порядков. В более благоприятных условиях южных районов, где продолжительность жизни растений увеличивается, число порядков больше.

Источник статьи: http://plodovyy-sad.ru/stroenie-plodovogo-dereva-i-ego-chastey/

Строение кроны плодового дерева

Основу дерева составляет ствол. Нижняя часть ствола (рис. 4)до первых боковых разветвлений называется штамбом 1. Продолжением штамба служит центральный проводник 2, на котором расположены все боковые разветвления. Годичный прирост центрального проводника называется побегом продолжения 3. От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка 4, на которых находятся ветви второго порядка 5. Скелетные сучья – это ветви, имеющие более или менее выраженный вертикальный рост и составляющие вместе со стволом основу кроны. На скелетных находятся полускелетные ветви 6. Это ветви, имеющие положение, близкое к горизонтальному, и длину 1-1,5 м. Полускелетные ветви покрыты обрастающими веточками 7, которые несут на себе основную массу урожая. Обрастающие веточки бывают нескольких типов: кольчатки, копьеца, плодовые прутики (у яблони, груши), букетные веточки (у вишни, сливы), шпорцы (у сливы).

|

Рис. 4. Строение кроны дерева

Прореживание кроны применяется во все периоды жизни плодового дерева. При прореживании из кроны удаляют поломанные сухие ветви, побеги, растущие внутрь кроны или под острыми углами, трущиеся, переплетающиеся, т. е. все ветви и побеги, препятствующие нормальному формированию кроны и получению качественного урожая. Прореживание способствует осветлению кроны и ее лучшему проветриванию, но оказывает слабое влияние на рост побегов.

Укорачивание годичного прироста оказывает более сильное влияние на развитие плодового дерева. С его помощью можно регулировать силу роста молодого дерева в целом и отдельных его частей, способствовать образованию более развитой плодовой древесины, устранять оголение ветвей, улучшить облиственность дерева, сделать крону более компактной и устойчивой к разломам, усилить развитие корневой системы.

Действие укорачивания связано с уменьшением количества точек роста, улучшением проводящей системы и изменением направления и интенсивности физиологических процессов. Влияние укорачивания зависит от его силы. По силе оно делится на слабое, умеренное и сильное. При слабом укорачивании удаляется верхняя часть прироста ( 1 /4 – 1 /5 часть общей его длины) со слаборазвитыми почками. Такое укорачивание вызывает пробуждение нижележащих почек к росту, появляются как ростовые побеги (2-3), так и побеги типа плодовых прутиков и кольчаток.

Укорачивание на многолетнюю древесину применяется с целью омоложения дерева, т. е. улучшения его роста, обновления плодовой древесины, повышения качества плодов. Оно заключается в удалении части скелетной или полускелетной ветви до хорошо развитой боковой веточки. При этом срезается часть ветви, имеющая плохую проводящую систему и потерявшая ростовые тенденции.

Прищипка – летний прием ухода за кроной молодых деревьев. Состоит в удалении верхушки растущего побега с 2-3 листочками, что приостанавливает его рост на 7-10 дней. Прищипка проводится один или несколько раз в течение периода вегетации. Прищипкой достигается ослабление силы роста конкурентов (конкурентов – это побег, растущий под острым углом в непосредственной близости от основного побега). Первую прищипку делают при длине конкурента в 7—10 см. Затем в течение вегетации проводят еще одну-две прищипки.

Прищипка помогает регулировать силу роста скелетных ветвей. Кроме того, с помощью прищипки можно ускорить начало плодоношения дерева. С этой целью удаление верхушки растущего побега надо проводить за 1,5-2 недели до окончания роста. Искусственная приостановка роста в этот период усиливает приток питательных веществ к почкам и способствует развитию их в плодовые.

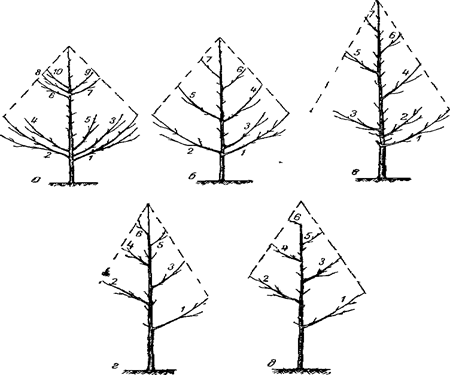

Общие правила формирования крон. Каждый тип кроны имеет конструктивные особенности (рис. 5). Но для большинства из них существуют общие правила формирования. Все формировки предусматривают закладку штамба: 60-80 см – для яблони на сильнорослых подвоях; 50-70 см – для груши на сильнорослых подвоях, яблони на среднерослых подвоях, а также сливы, черешни и абрикоса; 50-60 см – для вишни и персика; 40-50 см – для яблони и груши на слаборослых подвоях и 25-30 см – для кустовидных крон слаборослых плодовых деревьев.

Рис. 5. Системы формирования крон.

а – ярусная, б – разреженно-ярусная, в – комбинированная, г – безъярусная, д – измененно-лидерная.

Формирование округлых крон. В садах различных зон нашей страны наиболее распространены округлые кроны. Среди них в загущенных сильно- и среднерослых насаждениях яблони, груши, вишни, сливы, черешни и абрикоса широко применяют разработанную в нашей стране разреженно-ярусную формировку Для персика обычно применяют улучшенную чашевидную крону.

Округлые кроны приближаются к естественным, они проще по конструкции и менее трудоемки при формировании. Основные из них хорошо изучены. Но деревья часто достигают крупных размеров, что затрудняет уход за кроной, уборку урожая и механизацию трудоемких работ в саду.

Разрежено ярусная (разработана П.С. Гельфандбейном 1945-1968) крона находит широкое применение в садоводстве она предусматривает сочетание ярусного и одиночного размещения вокруг центрального проводника пяти – семи скелетных ветвей с одним-двумя, иногда тремя порядками ветвления (рис. 6). Крону можно построить по нескольким схемам: 1) нижний ярус состоит из трех скелетных ветвей, второй из двух, выше закладывают две-три одиночные ветви; 2) нижний ярус состоит из трех скелетных ветвей, затем три-четыре ветви располагают одиночно.

В некоторых случаях, например при формировании слабоветвящихся сортов черешни и груши, число ветвей в нижнем ярусе увеличивают до четырех, а верхние размещают ярусами из трех, затем двух и последний из одной ветви, или все ярусы одиночными ветвями. Такая крона называется улучшенная ярусная. Нижний ярус обычно закладывают из двух смежных ветвей, а третью – с интервалом 15-30 см для более прочного срастания с центральным проводником Допустима закладка всего яруса из трех смежных веток Лучше формировать все три ветви не из смежных почек.

Рис. 6. Разреженно ярусная крона:

1 – с двумя порядками скелетных ветвей, 2 – с одним порядком

Углы расхождения между тремя ветвями нижнего яруса должны быть около 120°. Скелетные ветви верхних ярусов размещают не над нижними, а в просветах между ними (если смотреть сверху), т.е. равномерно вокруг центрального проводника.

Расстояния между ярусами для среднерослых деревьев с широкой кроной 60-80 см, для сильнорослых с приподнятой кроной 80-100, а для слаборослых деревьев 40-60 см. Интервалы между одиночными ветвями верхних ярусов обычно сокращают на 15-20 см. Угол отхождения скелетных ветвей от проводника должен быть не менее 45˚. Крону начинают создавать на двухлетнем дереве, имеющем обычно 5-6 боковых разветвлений в виде годичных приростов на центральном проводнике. При закладке первого яруса ориентируются на нижний, хорошо развитый прирост. Его укорачивают до 50-60см, а затем выбирают два других прироста, правильно расположенных в пространстве, и укорачивают их на одном уровне с нижним. Если нижний прирост отходит под большим углом и отстает в рост от верхних, отходящих под меньшим углом, а выбора нет, то нижний приподнимают подвязкой к проводнику, а верхний наклоняют распаркой. Концы прироста должны быть на одном уровне к горизонтальной плоскости.

Лишние боковые побеги удаляют на кольцо. После этого укорачивают проводник, соблюдая правило соподчинения. После обрезки он должен быть выше верхушек будущих скелетных ветвей на 20-30 см.

На третий – пятый год на центральном проводнике через установленные интервалы выбирают нужные для закладки очередного яруса приросты и укорачивают их по правилам соподчинения.

Источник статьи: http://megaobuchalka.ru/17/22163.html

Строение плодовых и ягодных растений

Каковы основные части плодового дерева?

У плодового дерева можно выделить две основные части: надземную (стеблевую) и подземную (корневую). Надземная часть состоит из ствола и его многочисленных разветвлений, образующих крону.

Подземная часть представлена основными и обрастающими корнями. На последних расположены всасывающие корешки. Основные корни выполняют главным образом роль транспортных путей. По размещению в почве различают горизонтальные и вертикальные корни. Место перехода подземной части в надземную называют корневой шейкой. Настоящая корневая шейка бывает только у растений, полученных из семян. У корнесобственных растений, полученных в результате укоренения черенков, корневая шейка условная.

- — штамб;

- — центральный проводник;

- — ветка продолжения центрального проводника;

- — конкурент;

- — ветвь первого порядка;

- — аетвь второго порядка;

- — аетвь третьего порядка;

- — обрастающие ветки;

- — вертикальный корень;

- — горизонтальные корни;

- — мочковатые корни;

- — корневая шейка.

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Что такое ствол и из каких частей он состоит?

Ствол — это центральная (осевая) часть надземной системы. Он начинается у корневой шейки и оканчивается последним верхушечным приростом. Ствол состоит из штамба, центрального проводника и ветки (побега) продолжения.

Что такое штамб и какова его роль?

Штамб — это часть ствола от корневой шейки до места отхождения первой крупной ветви. Высота штамба может быть различной. У деревьев, выращиваемых в кустовидной форме, штамба нет; у высокоштамбовых он может достигать 2 м. В нашей стране плодовые деревья обычно выращивают со штамбом высотой около 50см. Для приусадебных участков допустимы и более высокие штамбы — до 1 м. Размещать скелетные ветви выше чем на 1 м от поверхности почвы не следует, так как штамб и развилки ветвей (места отхождения их от ствола) — наиболее уязвимые места для подмерзания и солнечных ожогов.

Штамб служит связующим звеном между кроной и корневой системой, обеспечивает условия для лучшего освещения нижних веток и удобства ухода за почвой под кроной.

Какова роль центрального проводника?

Центральный проводник — это часть ствола от штамба до верхушки. На нем в определенном порядке размещаются ветви остова кроны. Он является объединяющим стержнем кроны, по нему идет восходящий (от корней к листьям и плодам) и нисходящий (от листьев к корням) ток воды, элементов минерального питания и продуктов фотосинтеза.

Что такое основные (скелетные) ветви кроны?

Основными (скелетными) ветвями называют наиболее крупные разветвления, отходящие от центрального проводника. На них размещаются более или менее крупные ветки, входящие в остов (скелет, каркас) кроны, и мелкие, сравнительно недолговечные обрастающие ветки с плодовыми образованиями. Основные ветки, как и центральный проводник, служат местом отложения пластических веществ, а также временным «водохранилищем», когда долго нет осадков.

Что называют побегом, а что веткой?

Побегом называют прирост текущего года, пока на нем есть листья. После опадения листьев тот же самый прирост называют веткой. Побеги могут появляться из почек, образовавшихся в предшествующем году. Такие побеги называют обычными или весенними. Если побег появился из спящей почки на многолетней древесине, его называют волчком, водяным, или жировым побегом. Бывают побеги преждевременные (летние, Ивановы). Они появляются из почек, сформировавшихся в этом же году (во вторую волну роста). Такие побеги часто бывают у вишни, персика, сливы, у некоторых сортов яблони и груши. В зависимости от места появления различают побеги продолжения ветвей (выросшие из верхушечных почек) и боковые. По назначению ветки бывают ростовые (вегетативные) и плодовые (генеративные).

- — побег;

- — однолетняя ветка;

- — ветка продолжения;

- — конкурент;

- — боковые ветки;

- — волчки;

- — регенеративные ветки.

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Какие ветки называют обрастающими?

Все сравнительно недолговечные, небольшие по размеру веточки (разветвленные и неразветвленные), которые размещаются на основных ветвях и центральном проводнике, называют обрастающими. На них обычно образуются цветковые почки и формируется подавляющая часть урожая. Исключением являются породы и сорта, плодоносящие на однолетних приростах вегетативного типа. Среди обрастающих веток различают плодовые прутики, копьеца, кольчатки, плодухи и плодушки (у семечковых), букетные веточки (у вишни и красной смородины), шпорцы и букетные веточки (у сливы).

- — кольчатка с вегетативной почкой;

- — кольчатка с цветковой почкой;

- — копьецо с вегетативной почкой;

- — копьецо с цветковой почкой;

- — плодовый прутик;

- — плодовая сумка с двумя кольчатками;

- — плодовая сумка с кольчаткой и плодовым прутиком;

- — плодовая сумка с плодовым прутиком и приростом вегетативного типа;

- — многолетняя кольчатка;

- — многолетняя плодовая ветка;

- — букетная веточка вишни;

- — шпорец;

- — годичные кольца;

- — следы плодоношения.

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Каковы характерные особенности основных обрастающих веточек?

Самые короткие обрастающие веточки — кольчатки (их длина может быть несколько миллиметров). Они отходят от несущей их ветки под прямым углом. На верхушке кольчатки формируется одна цветковая или листовая почка. Остальные почки развиты слабо, но при гибели основной могут пробуждаться к росту. Сорта с кольчаточным типом плодоношения обычно отличаются повышенной склонностью к периодичному плодоношению.

Копьеца — обрастающие веточки длиной 2 — 15 см. Междоузлия короткие. Боковые почки развиты слабо. Если верхушечная почка листовая, то копьецо заметно суживается к верхушке и по внешнему виду может напоминать шип.

Плодовый прутик — однолетний тонкий и гибкий прирост длиной более 15 см. Междоузлия как у обычных побегов. Верхушка плодового прутика часто отгибается книзу. Из верхушечной плодовой почки может развиться плодовая сумка с побегами замещения в виде кольчаток, копьец, плодовых прутиков. Через несколько лет на основе плодового прутика может разбиться сложная плодовая ветка — плодуха.

Букетная веточка — плодовое образование длиной 0,5-3 см со сближенными почками, из которых одна (верхушечная), иногда две — ростовые, а остальные (их может быть до 10) — цветковые. На следующий год из цветковых почек образуются соцветия, а ростовая дает новую букетную веточку. Продолжительность роста и плодоношения букетной веточки у вишни, например, до 5 лет.

Шпорец — копьецевидное плодовое образование длиной 0,5-10 см. Верхушечная почка обычно ростовая. Боковые почки — цветковые. Встречаются шпорцы, оканчивающиеся колючкой.

Как по внешнему виду отличить цветковую почку от листовой?

Цветковая почка крупная, куполовидная, расширена в средней части. Верхушка ее закруглена. Листовая почка имеет коническую форму. Верхушка ее острая.

Где размещаются и зачем нужны спящие почки?

Не все образовавшиеся в этом году почки весной следующего года трогаются в рост. Часть, особенно у основания годичного прироста, не пробуждаются — остаются спящими. Однако они сохраняют способность к росту много лет. Пробуждаются такие почки после гибели части основных в результате подмерзаний, поломок, сильной обрезки, старения ветки или всего дерева и т. д.

Какие углы отхождения для каких веток более подходят?

Побеги, расположенные ближе к верхушечным, обычно отходят под острым (менее 40°) углом и растут так же сильно, как и побеги продолжения. Их называют конкурентами. Поскольку они представляют опасность для кроны (разлом, подавление роста основных ветвей), их при обрезке лучше удалить. Чем дальше от верхушки образовалась боковая ветка, тем шире угол отхождения. Для формирования основных веток угол отхождения должен быть 40-70°. Углы, близкие к прямому, более подходят для обрастающей древесины.

Что такое угол расхождения?

Если спроектировать контуры веток на горизонтальную плоскость, то угол, образующийся между двумя соседними ветками, будет называться, углом их расхождения. Это важно учитывать при формировании кроны.

В чем особенности строения и роста надземной системы ягодных кустарников?

Кусты ягодных пород не имеют ствола и состоят из разновозрастных веток, растущих от корневой системы. Рост веток из верхушечных почек быстро ослабевает. Наиболее сильные ветки растут от корней или появляются у основания старых веток.

- 0 — ветки нулевого порядка;

- 1, 2, 3 — ветки соответственно первого, второго и третьего порядков ветвления;

- 4 — побег нулевого порядка (побег возобновления);

- 5 — волчковые ветки.

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Как размещаются корни плодовых и ягодных растений?

Чтобы не повреждать корни при обработке почвы, важно знать, где размещается основная их масса. У яблони и груши они находятся, как правило, в слое почвы от 20 до 60 см, у вишни и сливы — в слое 15-40 см, у ягодных кустарников — в слое 10-30 см. Вертикальные корни при благоприятных условиях могут уходить вглубь до 2-3 м. Горизонтальные корни у молодых деревьев распространяются в 2-3 раза дальше, чем проекция окончания ветвей кроны, у взрослых их распространение примерно совпадает с проекцией кроны. Следует учитывать, что у деревьев, привитых на слаборослые (карликовые, полукарликовые) подвои, корневая система расположена более поверхностно, чем у привитых на сеянцы.

Источник статьи: http://belkin-labs.ru/articles/220/