- «Осень. Чащи леса…» И. Бунин

- Иван Бунин ~ Осень. Чащи леса…(+ Анализ)

- Анализ стихотворения Бунина «Осень. Чащи леса…»

- Иван Бунин — Осень: Стих

- Анализ стихотворения «Осень. Чащи леса…» Бунина

- Стихи про осень — Иван Бунин

- Октябрьский рассвет

- Как печально, как скоро померкла

- Шумели листья, облетая

- Осыпаются астры в садах

- Еще от дома на дворе

- Не видно птиц. Покорно чахнет…

- В полях сухие стебли кукурузы

«Осень. Чащи леса…» И. Бунин

Среди бунинского поэтического наследия, немалая часть которого посвящена пейзажной теме, выделяется произведение, созданное в 1905 г. Внимание привлекает формальная специфика стихотворной строки – трехстопный хорей, редкий для русской традиции. Его медленный медитативный темп вызывает в памяти знаменитое лермонтовское творение «Горные вершины…», в лаконичной форме которого скрыты глубокие размышления о преходящем и вечном.

Короткая строка предопределяет особенности синтаксического строя стихотворения: обилие коротких, зачастую нераспространенных предложений, которые в основном располагаются в первых двух четверостишиях. Серию открывают три назывных предложения, в которых сообщается об основных координатах художественного пространства. Пасмурным осенним днем лирический герой забрел в лесную чащу. При скупом, тусклом дневном свете небо и озерные воды кажутся белесыми, почти бесцветными.

В образной системе текста важная роль отводится мотиву пустоты, который становится основным для второго катрена. Пространство, окружающее субъекта речи, кажется сухим, бесплодным и безжизненным: вместо летнего цветочного разнообразия герой-наблюдатель находит лишь полянки, поросшие мхом. Всюду царят запустение, оцепенение и безмолвие – пессимистичный вывод заключает грустную зарисовку.

Однако осенняя прогулка не окончена, и упорство путника скоро вознаграждается. Его взгляд находит гармоничную деталь, выделяющуюся на безжизненном фоне, – ольху, своеобразный портрет которой организует композицию второй части текста. Образ старого дерева, растущего на берегу залива, противопоставлен остальному пейзажу, навевающему уныние своим безрадостным видом.

Образ ольхи олицетворяется по принципам, характерным для фольклорных произведений. Скромная, изящная, грациозная ольха, будто красавица, смотрится в спокойные воды. Такая трактовка полностью созвучна народно-песенной семантике, укрепившейся за хореем. За внешней привлекательностью образа девушки-ольхи кроются силы, символизирующие жизнеутверждающее начало, удивительную способность к возрождению. Об этом сообщается в концовке текста: стройное дерево станет первым вестником, провозглашающим приход весны.

Оптимистические мотивы, побеждающие в финале, меняют синтаксический рисунок стихотворения. Короткие фразы сменяются длинными, включающими в себя эпитеты и глагольные метафоры.

Источник

Иван Бунин ~ Осень. Чащи леса…(+ Анализ)

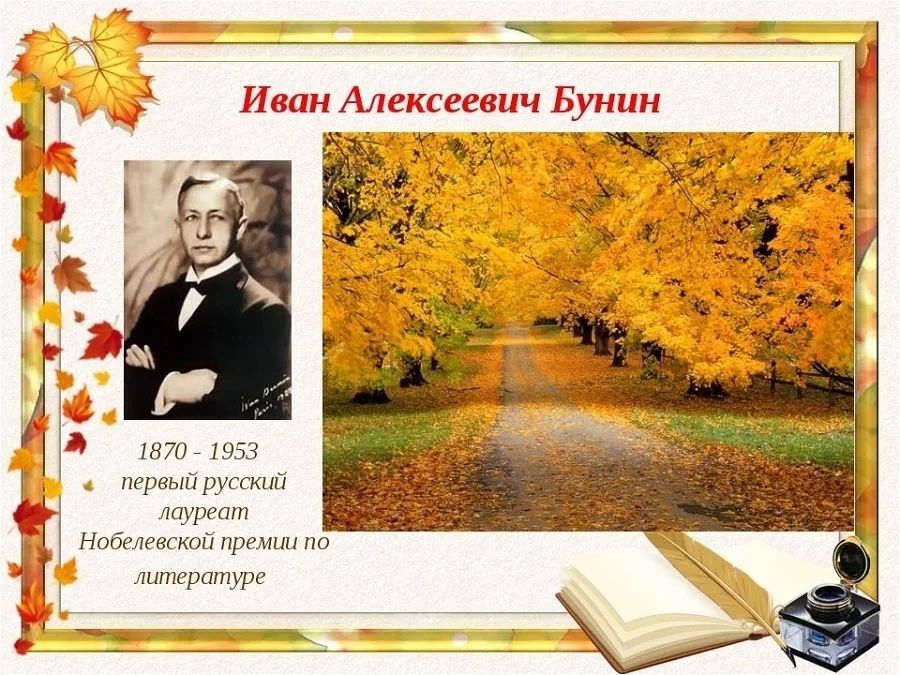

Знаменитый писатель и поэт, первый русский обладатель Нобелевской премии по литературе (1933). Академик Санкт-Петербургской Академии наук.

«Осень. Чащи леса…»

Иван Бунин

* * *

Осень. Чащи леса.

Мох сухих болот.

Озеро белесо.

Бледен небосвод.

Отцвели кувшинки,

И шафран отцвел.

Выбиты тропинки,

Лес и пуст и гол.

Только ты красива,

Хоть давно суха,

В кочках у залива

Старая ольха.

Женственно глядишься

В воду в полусне –

И засеребришься

Прежде всех к весне.

Анализ стихотворения Бунина «Осень. Чащи леса…»

Среди бунинского поэтического наследия, немалая часть которого посвящена пейзажной теме, выделяется произведение, созданное в 1905 г. Внимание привлекает формальная специфика стихотворной строки – трехстопный хорей, редкий для русской традиции. Его медленный медитативный темп вызывает в памяти знаменитое лермонтовское творение «Горные вершины…» , в лаконичной форме которого скрыты глубокие размышления о преходящем и вечном.

Короткая строка предопределяет особенности синтаксического строя стихотворения: обилие коротких, зачастую нераспространенных предложений, которые в основном располагаются в первых двух четверостишиях. Серию открывают три назывных предложения, в которых сообщается об основных координатах художественного пространства. Пасмурным осенним днем лирический герой забрел в лесную чащу. При скупом, тусклом дневном свете небо и озерные воды кажутся белесыми, почти бесцветными.

В образной системе текста важная роль отводится мотиву пустоты, который становится основным для второго катрена. Пространство, окружающее субъекта речи, кажется сухим, бесплодным и безжизненным: вместо летнего цветочного разнообразия герой-наблюдатель находит лишь полянки, поросшие мхом. Всюду царят запустение, оцепенение и безмолвие – пессимистичный вывод заключает грустную зарисовку.

Однако осенняя прогулка не окончена, и упорство путника скоро вознаграждается. Его взгляд находит гармоничную деталь, выделяющуюся на безжизненном фоне, – ольху, своеобразный портрет которой организует композицию второй части текста. Образ старого дерева, растущего на берегу залива, противопоставлен остальному пейзажу, навевающему уныние своим безрадостным видом.

Образ ольхи олицетворяется по принципам, характерным для фольклорных произведений. Скромная, изящная, грациозная ольха, будто красавица, смотрится в спокойные воды. Такая трактовка полностью созвучна народно-песенной семантике, укрепившейся за хореем. За внешней привлекательностью образа девушки-ольхи кроются силы, символизирующие жизнеутверждающее начало, удивительную способность к возрождению. Об этом сообщается в концовке текста: стройное дерево станет первым вестником, провозглашающим приход весны.

Оптимистические мотивы, побеждающие в финале, меняют синтаксический рисунок стихотворения. Короткие фразы сменяются длинными, включающими в себя эпитеты и глагольные метафоры.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —> p, blockquote 15,0,0,0,1 —>

Источник

Иван Бунин — Осень: Стих

Осень. Чащи леса.

Мох сухих болот.

Озеро белесо.

Бледен небосвод.

Отцвели кувшинки,

И шафран отцвел.

Выбиты тропинки,

Лес и пуст, и гол.

Только ты красива,

Хоть давно суха,

В кочках у залива

Старая ольха.

Женственно глядишься

В воду в полусне –

И засеребришься

Прежде всех к весне.

Анализ стихотворения «Осень. Чащи леса…» Бунина

Стихотворение «Осень» Ивана Алексеевича Бунина – пример пейзажной лирики, основанной на впечатлениях от русской природы.

Стихотворение написано в 1905 году. Поэту в эту пору было 35 лет от роду, он уже выпустил в свет несколько сборников своих произведений, увлекся прозой, много путешествовал, получил пополам с другим автором «Пушкинскую премию», был женат, пережил семейную трагедию – смерть первенца. По жанру – пейзажная лирика, по размеру – хорей с перекрестной рифмой, по форме – астрофический стих. Рифмы как закрытые, так и открытые, лирический герой себя явно не обнаруживает, хотя читатель и смотрит на пейзаж его глазами. Следует отметить, что стихотворение кажется простым и безыскусным, с понятной каждому человеку приглушенностью, а затем и эмоциональностью. Это было не очень типично для времени, когда в поэзии царил символизм. Позиция И. Бунина в этом отношении была сознательной, он являлся продолжателем традиций золотого века русской литературы. Интонация сдержанная, скупая, призванная передать показавшийся поэту скудным и сонным мир осени. Как будто жизнь ушла или затаилась. Начинается это небольшое произведение с перечислительной градации, присоединительных конструкций. Герой находится в лесу. Он оглядывается кругом и словно констатирует факты: озеро белесо (здесь, кстати, не совсем удачно ударение в слове), бледен небосвод. Инверсии временами чередуются: отцвели кувшинки, выбиты тропинки (то есть, исхожены). Оба названных растения (шафран – тот же крокус, и кувшинки) цветут до первых заморозков, если позволяет погода. Видимо, это время уже пришло. Строка с кратким прилагательным: лес и пуст, и гол. Пожалуй, поэт отходит от пушкинских мотивов в описании осени. Впрочем, во второй половине стихотворения поэт залюбовался красотой ольхи. Она и стара, и суха, и растет среди болотных кочек, однако он чувствует в ней что-то женственное, хрупкое, и вместе с тем – сильное, живучее. Ольха находится у воды, глядит на свое отражение (это олицетворение), хотя осеннее оцепенение коснулось и ее («в полусне»). «Засеребришься»: поэт предвкушает будущую весну, знает, что одним из первых преобразится именно это старое дерево. Ближе к финалу все сильнее ощущается привязанность героя к этим местам. Настроение его сродни происходящему вокруг, однако и в этом умирании он видит близкую весну.

В «Осени» И. Бунин следует реалистичной манере, его герой – задумчивый наблюдатель увядания природы.

Источник

Стихи про осень — Иван Бунин

Осень. Чащи леса.

Мох сухих болот.

Озеро белесо.

Бледен небосвод.

Отцвели кувшинки,

И шафран отцвел.

Выбиты тропинки,

Лес и пуст, и гол.

Только ты красива,

Хоть давно суха,

В кочках у залива

Старая ольха.

Женственно глядишься

В воду в полусне –

И засеребришься

Прежде всех к весне.

Октябрьский рассвет

Ночь побледнела, и месяц садится

За реку красным серпом.

Сонный туман на лугах серебрится,

Черный камыш отсырел и дымится,

Ветер шуршит камышом.

Тишь на деревне. В часовне лампада

Меркнет, устало горя.

В трепетный сумрак озябшего сада

Льется со степи волнами прохлада…

Медленно рдеет заря.

Как печально, как скоро померкла

Как печально, как скоро померкла

На закате заря! Погляди:

Уж за ближней межою по жнивью

Ничего не видать впереди.

Далеко по широкой равнине

Сумрак ночи осенней разлит;

Лишь на западе сумрачно-алом

Силуэты чуть видны ракит.

И ни звука! И сердце томится,

Непонятною грустью полно…

Оттого ль, что ночлег мой далеко,

Оттого ли, что в поле темно?

Оттого ли, что близкая осень

Веет чем-то знакомым, родным —

Молчаливою грустью деревни

И безлюдьем степным?

Шумели листья, облетая

Шумели листья, облетая,

Лес заводил осенний вой…

Каких-то серых птичек стая

Кружилась по ветру с листвой.

А я был мал, — беспечной шуткой

Смятенье их казалось мне:

Под гул и шорох пляски жуткой

Мне было весело вдвойне.

Хотелось вместе с вихрем шумным

Кружиться по лесу, кричать —

И каждый медный лист встречать

Восторгом радостно-безумным!

Осыпаются астры в садах

Осыпаются астры в садах,

Стройный клен под окошком желтеет,

И холодный туман на полях

Целый день неподвижно белеет.

Ближний лес затихает, и в нем

Показалися всюду просветы,

И красив он в уборе своем,

Золотистой листвою одетый.

Но под этой сквозною листвой

В этих чащах не слышно ни звука…

Осень веет тоской,

Осень веет разлукой!

Поброди же в последние дни

По аллее, давно молчаливой,

И с любовью и с грустью взгляни

На знакомые нивы.

В тишине деревенских ночей

И в молчанье осенней полночи

Вспомни песни, что пел соловей,

Вспомни летние ночи

И подумай, что годы идут,

Что с весной, как минует ненастье,

Нам они не вернут

Обманувшего счастья…

Еще от дома на дворе

Еще от дома на дворе

Синеют утренние тени,

И под навесами строений

Трава в холодном серебре;

Но уж сияет яркий зной,

Давно топор стучит в сарае,

И голубей пугливых стаи

Сверкают снежной белизной.

С зари кукушка за рекою

Кукует звучно вдалеке,

И в молодом березняке

Грибами пахнет и листвою.

На солнце светлая река

Трепещет радостно, смеется,

И гулко в роще отдается

Над нею ладный стук валька.

Не видно птиц. Покорно чахнет…

Не видно птиц. Покорно чахнет

Лес, опустевший и больной.

Грибы сошли, но крепко пахнет

В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала ниже и светлее,

В кустах свалялася трава,

И, под дождем осенним тлея,

Чернеет тёмная листва.

А в поле ветер. День холодный

Угрюм и свеж — и целый день

Скитаюсь я в степи свободной,

Вдали от сел и деревень.

И, убаюкан шагом конным,

С отрадной грустью внемлю я,

Как ветер звоном однотонным,

Гудит-поет в стволы ружья.

В полях сухие стебли кукурузы

В полях сухие стебли кукурузы,

Следы колес и блеклая ботва.

В холодном море — бледные медузы

И красная подводная трава.

Поля и осень. Море и нагие

Обрывы скал. Вот ночь, и мы идем

На темный берег. В море — летаргия

Во всем великом таинстве своем.

«Ты видишь воду?» — «Вижу только ртутный

Туманный блеск…» Ни неба, ни земли.

Лишь звездный блеск висит под нами — в мутной

Бездонно-фосфорической пыли.

Источник