Сравнить понятия ландшафт биотоп биогеоценоз

Биоценоз – (от греч. bios – жизнь, и koinos – общий), совокупность раст., грибов, животных и м/о, населяющих тот же или иной однородный участок суши или водоема и характеризующихся определенными отношениями м/д собой и приспособленностью к условиям ОС. Например, биоценоз пруда, биоценоз озера, биоценоз леса.

Биоценоз – комплекс совместно живущих и связанных др. с др. видов. Биоценоз характеризуется общей биомассой, продуктивностью, видовой, морфологической и трофической структурами. Видовая структура – совокупность видов, составляющих биоценоз. Виды, входящие в биоценоз, представлены различным числом особей. Многочисленные виды называются доминирующими. Чаще всего они сильно влияют на условия жизни др. видов (например, ель в еловом лесу). Малочисленные виды – наиболее уязвимая часть биоценоза. С одной стороны, они являются показателями состояния среды и первыми исчезают из биоценоза при антропогенном воздействии, с др. – малочисленные виды служат резервом биоценоза. При изменении условий (например, водного режима) малочисленный вид может стать доминирующим. Т.о., чем больше видов составляют биоценоз, тем выше его устойчивость, т.к. чем больше разнообразие, тем шире возможность адаптации всего биоценоза к изменяющимся условиям среды. Морфологическая структура – пространственное сложение биоценоза. Например, раст. сообщество разделяется на ярусы – горизонтальные слои, в которых расположены раст., имеющие определенную жизненную форму (древесный ярус, кустарниковый, травяной, моховой и т.д.). Соответственно животные также «привязаны» к определенному ярусу. Ярусное строение дает возможность более полно использовать ресурсы среды, тем самым, увеличивая видовое разнообразие и устойчивость всего биоценоза. Трофическая структура – совокупность устойчивых пищевых связей м/д видами этого биоценоза.

Ландшафт – это конкретное понятие. Наименьшая единица ландшафтоведения – ландшафт. Ландшафт – участок поверхности, на протяжении которого в каждый данный момент сохраняется постоянство взаимоотношений между горными породами, организмами, элементами атмосферы и солнечной энергии (Полынский).

Внешнее выражение постоянства взаимодействий – почва, как продукт этого взаимодействия. Почва – критерий для определения площади и границ ландшафта.

Биогеоценоз (Сукачев) – отличается от ландшафта тем, что в биогеоценозе есть биокомпонента.

Самый высокий надландшафтный уровень – биосфера Земли.

Геохимический ландшафт – элементарные ландшафты образуют м/д собой связные ассоциации (высокая водораздельная склоновая поверхность, речная, пойменная – связаны перемещением веществ). Полынский назвал это геохимическим ландшафтом.

Геохимический ландшафт – это парагенетическая ассоциация сопряженных ландшафтов, связанных м/д собой миграцией элементов. При этом решающую роль играет поверхностный сток, подземный сток (Полынский).

Геокомплекс – индивидуальная территориальная единица, обладающая определенной степенью однородности всех или некоторых взаимосвязанных и взаимодействующих геокомпонентов (природных компонентов). Геокомпоненты – это основные составляющие геокомплекса. 6 основных геокомпонентов, каждая из них характеризуется определенным вещественным носителем:

1)литосферные геокомпонент (горные породы) – форма горных пород создает пов-ть Земли (рельеф) – перераспределитель тепла и влаги на Земле. Иногда его рассматривают как самостоятельный геокомпонент (геолого-геоморфологический геокомпонент).

2)атмосферный геокомпонент (атм. воздух), климат, атмосферно-климатический геокомпонент.

4)почвенные геокомпоненты (почва).

Фитокомпонент + Зоокомпонент = биокомпонент.

Внутри геокомплекса все биокомпоненты взаимосвязаны и взаимодействуют. Изменение одного геокомпонента ведет к изменению другого.

Человеческое общество по отношению к геокомплексу образует внешнюю среду, находясь внутри него.

- тектогенные (неполные) – характеризуются однородностью геолого-геоморфологического компонента (сходство по рельефу), однородность. Уральская равнинная страна (большое разнообразие по климату).

- климатогенные (неполные) – характерна однородность атмосферно-климотического компонента. Могут различаться по рельефу.

- ландшафтные (полные) – характерна однородность по всем геокомпонентам.

- ведущие (сильные): геолого-геоморфологическая геокоипонента (лито), атмосферно-климатическая. Не зависят др. от др., вызываются разными причинами: связь с тектоникой литосферы, полная зависимость от внешнего фактора (солнечная радиация).

- ведомые (слабые): зоокомпонент, раст. компонент, почвы. Гидрокомпонент занимает промежуточное место.

Выделяют несколько типов миграций химических элементов: механическая, физико-химическая, биогенная и техногенная. Для разных элементов главную роль имеет разная миграция (Р – биогенная, Na,Cl – физико-химическая, золото – механическая). Пустыня – механическая, влажные тропики – биогенная.

Выделяются ряды элементарных и геохимических ландшафтов в зависимости от миграций – 3 ряда:

1)абиогенные ландшафты – ведущую роль играет механическая и физико-химическая миграции;

2)биогенный ряд – биогенная миграция (есть и другие);

3)культурный ландшафт – техногенная и социальная миграция.

Биомасса (Б) и ежегодная продукция (ЕП) – важная характеристика ландшафтов. По соотношению м/д собой Б и ЕП делят на 5 основных групп ландшафтов:

- Лесные – накопление большого кол-ва Б (от 3 до 7-8 тыс. ц/га), которая намного превышает ЕП (до 300 ц/га): Б/ЕП = n10. Это характерно для всех лесных ландшафтов. Преобладающая часть лесного в-ва, как правило, находится над пов-тью почвы. Б надземное > Б подземного. Эти ландшафты способны создавать свою собственную среду. Интенсивны прямые совершенные водные связи м/д почвой, корой выветривания, грунтовыми водами и пов-ными водами. Имеется ярко выраженный водораздельный центр.

- Степные (луга, саванны) – Б=300-400 ц/га (Б степи Б надземная. Прямые водные связи менее совершенны, чем лесные. Ослабевают связи м/д почвой и грунтовыми водами. Роль водораздельного центра ослаблена, в речных долинах может создаваться второй центр (системы м.б. бицентричны). Самоорганизация и устойчивость ландшафтов меньше, чем в лесной группе.

- Пустынные ландшафты – небольшая Б и ЕП. Б=10-300 ц/га, ЕП=5-50 ц/га. Прямые водные связи ослаблены. Отдельные тела ландшафта м.б. почти независимы др. и др. Резко выражены прямые воздушные связи. Наиболее расшатанные связи. Центр ландшафта выражен слабо. Наименьшее разнообразие, самоорганизация и устойчивость.

- Тундры – незначительная Б=10-100 ц/га и низкая ЕП=22-25 ц/га. Своеобразие тундр: раст. трудно улучшают среду своего обитания. Прямые водные связи (ближе к лесу), по размерам Б, развитию обратных отрицат-ых связей – к степям и лугам. Разнообразие, самоорганизованность и устойчивость низкая и напоминает пустыни.

- Примитивные пустыни – особенно мала Б (меньше 1 ц/га местами). Б/ЕП – колеблется. Организмы неглубоко проникают вглубь литосферы. Разнообразие, самоорганизация и устойчивость низкие. Мощность уменьшается: выходы скал (лишайники, мхи), солончаки шаровые (очень засоленные места), такыры.

Распределение групп ландшафтов определяется климатом (зональность). Геохимические исследования между Б/ЕП привели к выводу, что у разных ландшафтов ЕП = Б в степени k: ЕП=Б k – в разных ландшафтах устойчивая.

k – выделение ландшафтов (типовой коэффициент). В пределах типа коэффициенты очень близкие, тайга – Б и ЕП сильно варьируют, но соотношение (k) очень близкое – это один тип ландшафта (0,54-0,55). Ландшафт широколиственных лесов: k=0,58-0,6, во влажных субтропиках: k=0,64-0,66.

По типовому коэффициенту объединяют ландшафты по типам.

Т.к. тип ландшафта – это очень большая группировка (тайга: северная, средняя, южная) – в пределах типа по соотношению Б и ЕП выделяют семейства: они различны по Б и ЕП, но имеют один и тот же k: сев. тайга – Б=1000 ц/га, ЕП=40 ц/га; сред. тайга – Б=2600 ц/га, ЕП=70 ц/га; юж. тайга – Б=3000 ц/га, ЕП=75 ц/га.

Семейства выделяют по различию (они образуют подзоны в пределах зоны).

В пределах семейства выделяют классы. Классы выделяют по типоморфным элементам – это элементы, которые определяют своеобразие данного ландшафта. Обычно это элементы, имеющие заметный кларк и имеющие возможность мигрировать и накапливаться. В каждом ландшафте может быть один типоморфный элемент, а может быть несколько.

Кислые болота: Н+ и Fe2+; кислый водоем Н+.

Типоморфные элементы определяют здоровье ландшафтов и их населения. В пределах класса ландшафт выделяют роды ландшафтов по особенностям рельефа:

В пределах рода выделяют виды по особенностям состава горных пород. Тайга средняя на четвертичных отложениях – Сургутские ландшафты, Пермские отложения – названия по имени, где впервые описаны. Сухие степи – Сальские степи. Кварцевые пески – Полесье. В результате геохимики: как сказать все о ландшафте? – Формула ландшафта: Н дефицитные элементы (N, P, K), Ca, Mg (Zn, Cu, Co – микроэлементы) избыточные элементы.

Источник статьи: http://shprg.narod.ru/index/0-452

Биоценоз, биотоп, биогеоценоз, окружающая среда

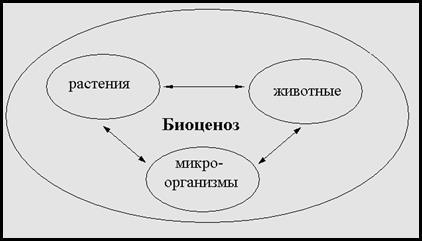

Живые организмы делят на три группы: растения, животные и микроорганизмы.

Все растения, животные и микроорганизмы связаны между собой и не могут существовать друг без друга.

Совокупность растений, животных и микроорганизмов, которые совместно проживают в одних и тех же условиях среды, называют биоценозом (греч. биос – жизнь, койнос – общий).

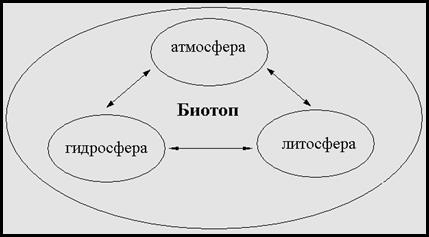

Атмосфера, гидросфера и литосфера тоже взаимно связаны между собой.

Участок земной поверхности (суши или водоема) с одинаковыми условиями среды, на котором существует биоценоз, называют биотопом (греч. биос – жизнь, топос – место).

Биотоп — это место существования биоценоза, а биоценоз – это комплекс организмов, который существует в данном биотопе.

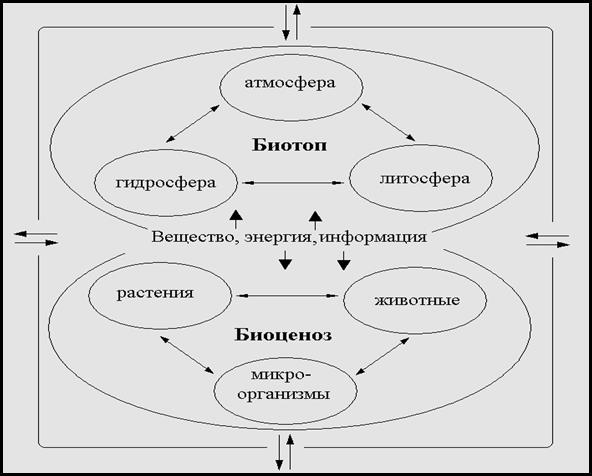

Живые организмы взаимодействуют не только друг с другом, но и с окружающей средой и образуют с ней единое целое.

Единый природный комплекс, который образован живыми организмами и средой их обитания, называют экосистемой.

Ствол погибшего дерева, лес, озеро, океан, биосфера – это примеры разных по масштабности экосистем. Как правило, большинство экосистем относится к открытым системам.

Биоценоз и биотоп обмениваются между собой и с окружающей средой веществом, энергией и информацией (сигналами).

Совокупность биоценоза и биотопа, которая функционирует как единое целое за счет обмена веществом, энергией и информацией, называют биогеоценозом (греч. биос – жизнь, гео – земля, койнос – общий).

Биогеоценоз является наименьшей частицей биосферы, то есть биосфера состоит из множества биогеоценозов.

Любой биоценоз является экосистемой, но не каждая экосистема является биогеоценозом.

Структура биогеоценоза

Несмотря на многообразие экосистем, все они обладают структурнымсходством. В каждой из них можно выделить три функциональных группы организмов, связанных между собой потоками энергии, вещества и информации: фотосинтезирующие растения — продуценты, различные уровни консументов, детритофагов и редуцентов. Они составляют биотическую структуру экосистем.

Все живые системы являются открытыми, и любая экосистема поддерживает свою жизнедеятельность благодаря энергии Солнца и способности живых компонентов эту энергию улавливать и концентрировать, а использовав — рассеивать в окружающую среду.

Из доходящей до Земли энергии Солнца 33 % отражается облаками и пылью атмосферы (это так называемое альбедо или коэффициент отражения Земли), а 67 % поглощается атмосферой, поверхностью Земли и океаном. Лишь около одного процента поглощенной энергии поддерживает существование всего живого вещества планеты, а вся остальная энергия, нагрев атмосферу, сушу и океан, рассеивается в пространстве в форме теплового (инфракрасного) излучения.

Зеленые растения улавливают энергию Солнца и превращают ее в потенциальную энергию химических связей органических веществ, создаваемых ими в ходе реакции фотосинтеза:

Кинетическая энергия солнечного излучения преобразуется в ходе этой реакции в потенциальную энергию, запасенную, например, в глюкозе С6Н12О6. Из глюкозы вместе с получаемыми из почвы минеральными элементами питания — биогенами — образуются все ткани растительного мира — белки, углеводы, жиры, липиды, ДНК, РНК, то есть органическое вещество планеты.

Кроме растений-фотосинтетиков продуцировать органическое вещество могут некоторые бактерии, которые используют энергию, выделяющуюся при окислении неорганических соединений, например, аммиака, железа и особенно серы. Это так называемая энергия химического синтеза, поэтому организмы называются хемосинтетиками.

Таким образом, растения и хемосинтетики создают органическое вещество из неорганических составляющих с помощью энергии окружающей среды. Их называют продуцентами или автотрофами. Высвобождение запасенной продуцентами потенциальной энергии обеспечивает существование всех остальных живых организмов на планете. Виды, потребляющие созданную продуцентами органику как источник вещества и энергии для своей жизнедеятельности, называются консументами (потребителями) или гетеротрофами.

Консументы — это самые разнообразные организмы от простейших до человека, которые подразделяются на ряд подгрупп в соответствии с различиями в источниках их питания.

Питающиеся непосредственно продуцентами растительноядные животные, или фитофаги, называются первичными консументами или консументами первого порядка. Их самих употребляют в пищу хищники, или плотоядные – консументы второго и более высоких порядков. Например, кролик, питающийся растительной пищей — это консумент первого порядка, а лиса, охотящаяся за кроликом — консумент второго порядка. Виды, употребляющие в пищу как растения, так и животных, относятся к всеядным, как например, человек, который может быть консументом первого порядка, когда ест овощи, второго порядка, когда ест говядину, или консументом третьего порядка, когда употребляет в пищу хищную рыбу.

Мертвые растительные и животные органические остатки, например опавшие листья, экскременты и трупы животных, называются детритом. Организмы, специализирующиеся на питании детритом (например, грифы, шакалы, черви, раки, термиты, муравьи и т.д.), называются детритофагами. Значительная часть детрита в экосистемах не поедается животными, а гниет и разлагается с участием грибов и бактерий, которых обычно выделяют в особую группу детритофагов и называют редуцентами. Редуценты замыкают биогеохимический круговорот веществ, разлагая органику на исходные неорганические составляющие — углекислый газ и воду, и препятствуют накоплению в экосистемах отходов.

Перенос энергии от растений — продуцентов через ряд других организмов в результате их поедания друг другом, называется пищевой или трофической цепью.

Различают два типа пищевых цепей – пастбищные (или цепи выедания), и детритные (цепи разложения). Из-за сложных взаимоотношений, в которые вовлечены все организмы природных экосистем, пищевые цепи тесно переплетаются и образуют сложные трофические сети. Чем сложнее и разветвленнее пищевая сеть, тем стабильнее поток вещества и энергии через нее, а также экосистема в целом.

Прирост биомассы в экосистеме за единицу времени называется биологической продуктивностью (продукцией). Различают первичную и вторичную продукцию сообщества. Первичная продукция – это биомасса, созданная за единицу времени продуцентами, превращающими в энергию пищи лишь около 1% энергии солнечного света. Большая часть валовой первичной продукции расходуется на дыхание и поддержание жизнедеятельности самих продуцентов, а оставшаяся часть идет на прирост биомассы, образуя так называемую чистую продукцию. Вторичная продукция – это биомасса, созданная за единицу времени консументами на разных трофических уровнях. Около 90 % полученной энергии консументы тоже расходуют на поддержание своей жизнедеятельности, так что каждому последующему трофическому уровню передается в среднем около 10% от количества энергии, поступившей на предыдущий (закон Линдемана или «правило 10%»). Поскольку в каждом звене пищевой цепи около 90% энергии теряется, длина пищевой цепи ограничивается размерами этих потерь и, как правило, не превышает 3 — 4 уровня.

Масса всех организмов в пределах экосистемы называется суммарной биомассой. Наибольшая биомасса, в среднем 45кг/м 2 , имеется во влажных тропических лесах, а в океане – в сообществах коралловых рифов (примерно 2 кг/м 2 ). В зрелом сообществе чистая продукция равна нулю, т.е. сколько биомассы создается продуцентами, столько же съедается и минерализуется консументами и редуцентами.

Последовательная смена сообществ на одной территории под действием экологических факторов называется сукцессией. Первичная сукцессия – развитие экосистемы на голом месте, например на возникшем в море вулканическом острове. Вторичная сукцессия – процесс восстановления нарушенного сообщества до равновесного (климаксного) состояния.

Источник статьи: http://lektsii.org/9-38782.html