ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛАНДШАФТА

изменение состояния и свойств ландшафта вследствие увеличения концентрации его компонентов (абиотических и биотических) выше фоновых или допустимых пределов или привнесения в его среду новых, чуждых компонентов.

3агрязнение ландшафта может быть следствием природных процессов, а также хозяйственной и рекреационной деятельности людей (см. Антропогенное загрязнение; Антропогенное изменение ландшафта/). Химические загрязнения природной среды являются наиболее распространенными

причинами изменения свойств природных и антропогенных ландшафтов. 3агрязнение ландшафта происходит также вследствие складирования твердых бытовых, промышленных и строительных отходов, неполной рекультивации отвалов, котлованов, карьеров и т. п., что ухудшает эстетические свойства ландшафтов.

Опасные геоэкологические процессы (землетрясения, вулканизм, оползни, обвалы) способны резко изменить свойства природных и природно-антропогенных ландшафтов не только в зоне их непосредственного проявления, но и на др. территориях, часто отдаленных. Например, при извержении вулкана на площадях, попавших под горячие лавины и пеплопады, уничтожается естественный растительный покров, при этом на участках, не пострадавших непосредственно от теплового и механического воздействия, происходит отравление природных вод, почв и растительности кислотными остатками. Часть газообразных продуктов извержения вулкана (SO2 и др.) выбрасывается в атмосферу на высоту 15-20 км, а при наиболее мощных извержениях — до 50 км, распространяется с воздушными массами и может выпадать на отдаленных территориях в виде кислотных осадков. К подобным осадкам наиболее восприимчивы ландшафты горно-лесных районов. Кислотные осадки оказывают вредное физиологическое воздействие на растения либо прямо через разрушение биомембран листьев, либо косвенно — через почву. В последнем случае у древесных растений отмечается разрушение микоризы — нарушается минеральное питание.

Кислотные дожди техногенного происхождения являются одной из причин деградации лесов в Европе и США. Наиболее впечатляющий пример — массовая суховершинность и гибель деревьев в лесном массиве Шварцвальда (Германия): повреждения охватили не только хвойные породы деревьев, но и дубы, березы, рябину, буки и платаны. В Англии от кислотных дождей страдают тис и бук. Деградация ландшафтов отмечена также в Австрии, Швейцарии, Швеции, б. Восточной Германии, Голландии, Румынии, Великобритании, б. Югославии, Чехии, Словакии, Польше, на Северо-Западе России.

Лит.: Мягков, С. М. География природного риска — М., 1995; Филин, В. А. Видеоэкология. — М., 1997; Феллен-берг, Г. Загрязнение природной среды. — М., 1997; Экологическое состояние территории России. — М., 2001.

Источник статьи: http://www.derev-grad.ru/ekologiya/zagryaznenie-landshafta.html

Загрязнение природного ландшафта.

изменение состояния и свойств ландшафта вследствие увеличения концентрации его компонентов (абиотических и биотических) выше фоновых или допустимых пределов или привнесения в его среду новых, чуждых компонентов.

3агрязнение ландшафта может быть следствием природных процессов, а также хозяйственной и рекреационной деятельности людей (см. Антропогенное загрязнение; Антропогенное изменение ландшафта/). Химические загрязнения природной среды являются наиболее распространенными

причинами изменения свойств природных и антропогенных ландшафтов. 3агрязнение ландшафта происходит также вследствие складирования твердых бытовых, промышленных и строительных отходов, неполной рекультивации отвалов, котлованов, карьеров и т. п., что ухудшает эстетические свойства ландшафтов.

Опасные геоэкологические процессы (землетрясения, вулканизм, оползни, обвалы) способны резко изменить свойства природных и природно-антропогенных ландшафтов не только в зоне их непосредственного проявления, но и на др. территориях, часто отдаленных. Например, при извержении вулкана на площадях, попавших под горячие лавины и пеплопады, уничтожается естественный растительный покров, при этом на участках, не пострадавших непосредственно от теплового и механического воздействия, происходит отравление природных вод, почв и растительности кислотными остатками. Часть газообразных продуктов извержения вулкана (SO2 и др.) выбрасывается в атмосферу на высоту 15-20 км, а при наиболее мощных извержениях — до 50 км, распространяется с воздушными массами и может выпадать на отдаленных территориях в виде кислотных осадков. К подобным осадкам наиболее восприимчивы ландшафты горно-лесных районов. Кислотные осадки оказывают вредное физиологическое воздействие на растения либо прямо через разрушение биомембран листьев, либо косвенно — через почву. В последнем случае у древесных растений отмечается разрушение микоризы — нарушается минеральное питание.

Кислотные дожди техногенного происхождения являются одной из причин деградации лесов в Европе и США. Наиболее впечатляющий пример — массовая суховершинность и гибель деревьев в лесном массиве Шварцвальда (Германия): повреждения охватили не только хвойные породы деревьев, но и дубы, березы, рябину, буки и платаны. В Англии от кислотных дождей страдают тис и бук. Деградация ландшафтов отмечена также в Австрии, Швейцарии, Швеции, б. Восточной Германии, Голландии, Румынии, Великобритании, б. Югославии, Чехии, Словакии, Польше, на Северо-Западе России.

Итог.

Достижение идеального состояния абсолютной гармонии с природой в принципе невозможно. Столь же невозможна и окончательная победа над природой, хотя в процессе борьбы человек обнаруживает способность преодолевать возникающие трудности. Взаимодействие человека с природой никогда не кончается, и когда кажется, что человек вот-вот получит решающий перевес, природа увеличивает сопротивление. Впрочем, оно не бесконечно, и его преодоление в форме подавления природы чревато гибелью самого человека.

Нынешний успех человека в борьбе с природной средой достигнут за счет увеличения риска, который следует рассматривать двояко — риск возможных побочных экологических явлений, связанный с тем, что наука не может дать абсолютный прогноз последствий воздействия человека на природную среду, и риск случайных катастроф, связанный с тем, что технические системы и сам человек не обладают абсолютной надежностью. Здесь оказывается справедливым одно из положений Коммонера, называемых им «законом» экологии: «ничто не дается даром».

На основании анализа экологической ситуации можно сделать вывод, что следует говорить скорее не об окончательном и абсолютном решении экологической проблемы, а о перспективах сдвига частных проблем с целью оптимизации взаимоотношений человека с природной средой в существующих исторических условиях. Данное обстоятельство обусловливается тем, что на осуществление целей человечества накладывают ограничения фундаментальные законы природы.

Источник статьи: http://cyberpedia.su/5x555f.html

Глава 2. Антропогенное преобразование ландшафтов (геосистем)

Л.И. Егоренков, Б.И. Кочуров

Геоэкология

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 320 с.

Глава 2. Антропогенное преобразование ландшафтов (геосистем)

2.2. Техногенная миграция веществ и трансформация ландшафтов

В результате хозяйственной деятельности человека появилась новая форма миграции атомов, которую А. Е. Ферсман предложил называть техногенной. Ко второй половине XX в. масштабы техногенной миграции не только сравнивались с природными, но и во многих других случаях значительно их превзошли.

Интенсивность техногенного круговорота атомов (обмен веществом между городом и деревней, между разными странами, между специализированными предприятиями и т. д.) составляет около 100 млрд т/год. Такое количество продукции промышленного и сельскохозяйственного производства перевозится по транспортной сети Земного шара. Однако этот техногенный круговорот оказывается слабо замкнутым. Вещество, извлеченное из окружающей среды, человек способен удерживать в необходимых ему изделиях, сооружениях, машинах и т. д. только ограниченное время. В конечном итоге оно возвращается обратно в окружающую среду.

В процессе материального производства человек активно меняет естественную геохимическую неоднородность природы земной поверхности, создавая новые техногенные геохимические аномалии. Техногенные геохимические аномалии бывают локальными, региональными и глобальными. К локальным геохимическим аномалиям относятся повышенные скопления тех или иных элементов как в продуктах техногенеза (заводах, складах, городах, машинах), так и создаваемых вокруг них геохимических ореолах рассеяния в почвах, водах, атмосфере, живом веществе. Такие аномалии обычно не превышают десятки километров.

Региональные техногенные аномалии образуются в промышленно развитых странах и в обширных сельскохозяйственных районах.

Глобальные геохимические аномалии охватывают уже всю Поверхность Земного шара. К ним относятся, например, повсеместно повышающаяся в атмосфере концентрация СО2 в результате сжигания горючих ископаемых, а также аномалия Sr 90 , возникшая в свое время после ядерных взрывов в атмосфере.

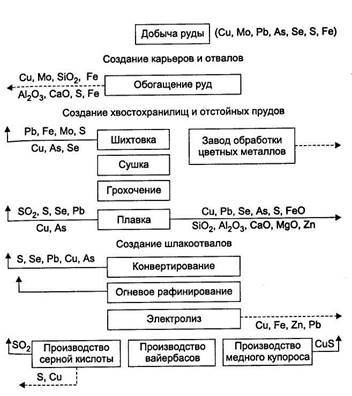

В качестве примера рассмотрим техногенную трансформацию ландшафтов в пустынной зоне Северного Прибалхашья в результате 40-летнего функционирования Балхашского медн но-никелевого комбината (А. В. Дончева, С. Г. Покровский[6]) В результате технологических процессов горно-металлургического комбината (добыча, обогащение руд, выплавки цветных металлов, производство неполного цикла) выбрасываются в атмосферу и сбрасывается в воду большое количество высокотоксичных веществ, представляющих опасность как для человека, так и для ландшафта в целом (рис. 2.5). Причем наиболее интенсивно процесс загрязнения происходит в радиусе до 4-5 км.

В условиях слабощелочной реакции, а также сульфатно-кальциевого хлоридно-сульфатно-натриевого засоления в верхних горизонтах серо-бурых пустынных почв и солончаков интенсивно накапливались катионогенные элементы воздушных выбросов комбината – медь, свинец, серебро, хром и др., образуя своеобразную техногенную аномалию. Однако с глубиной их содержание резко снижалось, что связано со слабой подвижностью меди, свинца, серебра, хрома и других тяжелых металлов в щелочной среде и их концентрацией преимущественно на испарительном и биогеохимическом барьерах.

В то же время, менее интенсивно накапливается в верхних горизонтах названных выше почв молибден и мышьяк, которые обладают сильной подвижностью в щелочной среде. С нарастанием засоления серо-бурых пустынных почв содержание подвижных форм тяжелых металлов увеличивается, достигая максимальных значений в серо-бурых солончаковых почвах и солончаках.

Отмечалась общая тенденция увеличения содержания вод-нерастворимых форм тяжелых металлов от автономных к подчиненным ландшафтам.

Подчиненные ландшафты, ландшафты низких террас и пониженных равнин, в почвенном покрове которых преобладают солончаки и солонцы, в большей степени, чем автономные, подвержены потенциальной опасности загрязнения.

Рис. 2.5. Общая схема и потоки техногенных веществ в природу при производстве черных металлов

В целом же для пустынных ландшафтов характерна интенсивная механическая денудация и эоловый перенос микроэлементов, слабая их водная миграция и слабое перераспределение в геохимических ландшафтах.

Общая схема нарушения ландшафтов под влиянием техногенных выбросов производств цветных металлов (по данным А. В. Дончевой и С. Г. Покровского) выглядит следующим образом: ограничение видового разнообразия в элементах ландшафта -> выпадение элемента -> ломка структуры компонента ландшафта по пути его упрощения -> выпадение компонента ландшафта -> ломка вертикальной и горизонтальной структур ландшафта, упрощение его морфоструктуры, за счет выпадения и образования техногенно трансформированных морфологических частей -> нарушение массоэнергообмена в ближайшем окружении ландшафта (нарушение водного режима и эрозии) -> уменьшение запаса жизни -> снижение либо полная потеря биогеогоризонтов и т.д. переход на менее устойчивый уровень (в зональном и азональном плане).

Нарушения структуры ландшафта происходят под влиянием механических, термических и химических взаимодействий.

[6] См.: Дончева А. В., Покровский С. Г. Основы экологических технологий производства. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – С. 105.

Источник статьи: http://ekolog.org/books/57/3_2.htm

Техногенное загрязнение природных ландшафтов

Почему в Архангельской области преобладает очаговый характер изменения природы?

Существуют резкие экологические контрасты между Архангельским, Котласским промышленными узлами и остальной относительно слабоосвоенной территорией области.

В Архангельском и Котласском промузлах проживает 72% городского населения области, сосредоточен основной промышленный потенциал. Экологическая обстановка формируется под влиянием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброса сточных вод в водоемы (рис. 202).

Выбросы в атмосферу предприятий Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы и Котласа в 1997г. составили 50,2% от общего объема загрязнения атмосферы Архангельской области. Главными источниками выбросов являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (ОАО «Архангелький ЦБК», ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Солом-бальский ЦБК»), теплоэнергетики (ТЭЦ Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы), машиностроения ( ГУП ПО «Северное машиностроительное предприятие», ФГУП «Машиностроительное предприятие « Звездочка »), микробиологической промышленности ( ОАО * Архангельский гидролизный завод»).

Существенный вклад в загрязнение атмосферы вносит автотранспорт. На его долю в 1997 г. приходилось около 26 % всех вредных выбросов. В выхлопных газах автомобилей почти 200 различных ком1Это интересно На фоне общего сокращения выбросов от стационарных источников загрязнения атмосферы, наблюдается постоянное превышение санитарных норм загрязнения воздуха специфическими вредными соединениями (метилмеркаптаном, сероуглеродом, формальдегидом). Особенно напряженная зко. лопгческая ситуация имеет место в Архангельске и Новодвинске. Эти города входят в определяемый Госкомгидрометом России перечень городов страны с наибольшим уровнем атмосферного загрязнения. Проводимые воздухоохранные мероприятия не дают пока ощутимых результатов. Только 30% общею объема снижения выбросов в атмосферу обусловлено выполнением природоохранных мероприятий. Незначительная стабилизация уровня загрязнения атмосферы в 90-х гг. XX н. вызвана в основном спадом промышленного производства.

понентов и только несколько из них безвредны. Данный источник загрязнения представляет потенциальную угрозу для природной среды и людей.

Критического уровня достигло загрязнение воды в устьях Северной Двины и Вычегды. Объем сточных вод Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Коряжмы и Котласа многократно превышает способность Северной Двины к самоочищению. В 1997 г. объем сточных вод этих городов составлял 93% от общего объема стоков Архангельской области. Основными загрязнителями являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Архангельска, Новодвинска и Коряжмы.

Высоки уровень загрязнения воды имеют также реки Кодино (Онежский район), Пуксав (Плесецкий район), Волошка (Коношский район). Причиной являются стоки целлюлозно-бумажных заводов № 1, 2, 5 АО «Соломбальский ЦБК». Сокращение объемов производства или закрытие предприятий улучшило состояние речных вод, но до полного очищения необходимо еще длительноен время.

Локальные очаги загрязнения встречаются нокруг животноводческих комплексов и крупных птицефабрик. Постоянно существует проблема утилизации отходов, которые представляют угрозу бактериального загрязнения близлежащих водоемов. Нарушения ландшафтов на ограниченных территориях имеют место при разработке месторождений полезных ископаемых. Изменению подвергается не только поч-венно-растительный компонент ландшафтов, но и литогенная основа, не способная к самовосстановлению.

Промышленные и коммунально-бытовые стоки вместе с речной водой выносятся в Белое море. В условиях приливных течений и определенной замкнутости моря отходы производства растворяются в воде, накапливаются в донных отложениях и живых организмах. В последние годы прослеживается сокращение площади, занятой водорослями, уменьшается количественный и видовой состав рыб, отмечаются случаи гибели морских животных (1990 г., 1993 г.).

Одна из серьезных экологических проблем промышленных центров — утилизация и обезвреживание твердых производственных и бытовых отходов (рис. 203). Почти весь их объем сконцентрирован во

Рис. 203. На городской свалке

Крайне неблагополучно обеспечение населення промышленных центров чистой питьевой водой. Малые мощности, несовершенство городских очистных сооружений, размещение водозаборов н зоне промышленных, хозяйственно -бытовых стоков стали

I. причиной низкого качества питьевой воды. По данным санитарно-эпидемиологической службы, в 1997 г. не отвечало требованиям по химическому составу 53 % проб воды на источников централизованного водоснабжения и 21% проб волы — по микробиологическим показателям. Использование подземных вод могло бы решить проблему водоснабжения в крупных промышленных городах Архангельской области.

круг крупных городов. Большинство хранилищ, накопителей, полигонов и свалок, куда вывозятся твердые отходы, не отвечают современным экологическим требованиям. Использование отходов остается на крайне низком уровне. Перерабатываются лишь древесные отходы, помет и навоз. За пределы области в небольших количествах вывозятся макулатура, текстильные отходы, стеклобой, автопокрышки. В область отходы из других регионов не поступают.

Не решен вопрос утилизации и обезвреживания твердых и жидких радиоактивных отходов, образующихся на предприятиях военно-промышленного комплекса г. Северодвинска. Длительное время ядерные отходы вывозились за пределы области. Для нормализации существующего положения в области необходимо строительство полигона с предприятиями по переработке и обезвреживанию данного вида отходов.

Как вы относитесь к строительству предприятия по утилизации ядерных отходов в Архангельской области? Ответ обоснуйте.

Сельскохозяйственная освоенность территории Архангельской области составляет около 3%. Со второй половины текущего столетия отмечается сокращение сельскохозяйственных земель. Причин сокращения много: зарастание земель древесно-кустарниковой растительностью; заболачивание территории; отсутствие внутрихозяйственных дорог; ликвидация «неперспективных» населенных пунктов. В настоящее время сельскохозяйственные земли мелкоконтурны, переувлажнены, закустарены.

Рис. 204. Старт космического аппарата

Q Проверьте свои знания

-,-,Среди негативных воздействий на природную среду значительное место занимают полеты космических аппаратов, запуск которых гхуществляется с самого северного в мире космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области.

За время существования космодрома с его стартовых комплексов осуществлено около 40% всех запусков космических аппаратов нашей страны, или почти 2 тыс. ис-куственных спутников Земли (рис. 204).

На основании Постановления правительства Российской Федерации «О государственной поддержке хозяйственного комплекса Архангельской области в 1997— 2000 годах» были проведены работы по исследованию воздействия ракетного топлива на состояние окружающей среды в районах падения частей ракетоносителей, и разработан порядок и взимания платежей за изъятие из хозяйственного оборота участков земли.

На современном этапе развития общества требуется новая научно-техническая политика, обеспечивающая рациональное природопользование.

cpcnwi opnfc». ■мячаучтячи^тшрч її uimMjmmm*>

1. Назовите основные объекты техногенного загрязнения природных ландшафтов Архангельской области.

2. Используя приложение 7, проанализируйте динамику основных показателей экологической обстановки Архангельской области. Сделайте выводы.

3*. Проведите исследования и выявите основные источники экологиче4. Что нужно, на ваш взгляд, предпринять для улучшения состояния природной среды в вашем районе и в области в целом?

Материал взят из книги география Архангельской области (Н.М. Бызовой, Я. К. Премининой)

Источник статьи: http://studik.net/texnogennoe-zagryaznenie-prirodnyx-landshaftov/