Сорт яблони добрый крестьянин

Посадка саженцев на стандартном высокорослом подвое

Сорт Добрый крестьянин когда-то был широко распространен в областях, расположенных южнее Москвы. По преданию, курские жители встречали императрицу Екатерину II — хлебом-солью. « В это время один из жителей Стрелецкой слободы поднес императрице сбереженные им от прошлогоднего урожая выведенные им самим прекрасные яблоки. Назвав слобожанина добрым крестьянином государыня пожаловала ему 100 рублей. С тех пор этот сорт яблок стал известен под именем «Добрый крестьянин» и считаясь очень качественным, был до революции широко распространен на территории Курского края». Н.И. Златоверховников «Екатерина Великая в Курске» 1902 г.

Известный русский помолог М.В. Рытов в своей книге «Русские яблоки» отмечал, что качество плодов зависит от условий и места выращивания ««Яблоки курского урожая могут сохраняться до апреля, улучшаясь в своем вкусе. Яблоки из средних губерний (Московской) не достигают полного развития и… остаются зелеными, суховатыми, мякоть буреет уже в конце ноября, а далее — гниют».

В “Атласе плодов России”(А. С. Гребницкий., СПб.,1906 г.) замечено: “Сорт, по-видимому, зябкий, даже в области своего наибольшего распространения”. В Белоруссии встречается не часто. Несмотря на явные недостатки — позднее вступление в плодоношение, невысокую зимостойкость, поражаемость паршой, низкую урожайность и сравнительную мелкоплодность,—сорт рано списывать в тираж. Его достоинства должны привлечь внимание и селекционеров, и садоводов-любителей: превосходный вкус, способность плодов к длительному хранению, высокая транспортабельность. М. В. Рытов отметил еще одно положительное качество Доброго крестьянина: “В садах на высоких местах во время засух страдают от недостатка влаги многие сорта, и между ними прежде всего антоновка, которая тогда быстро поспевает и быстро гниет в лежке; между тем Добрый крестьянин и тут оказался прочным яблоком”. Г.П.Рылов, И.В.Стеркин «Путешествие за сортом» М., 1987

В книге «Сорта плодовых и ягодных культур» М.,1953 дается следующее описание сорта:

«Старинный русский сорт, издавна культивируемый в Курской области, а в небольших количествах и в других чернозёмных областях средней полосы СССР (Воронежская, Орловская) и в Нижнем Поволжье. Встречается также в северных районах УССР.

Зимостойкость деревьев пониженная даже в Курской области. Так, например, по данным П. Г. Шитта, у деревьев этого сорта уже к 25 годам основные сучья отмирают, а в кроне образуются волчки; на штамбе и скелетных ветках отмечаются подмерзания и ожоги. В Сталинградской области сравнительно устойчив в южной части и подмерзает в северной части области; в общем, менее зимостоек, чем Ренет золотой курский. Сорт не относится к числу засухоустойчивых. Деревья весьма требовательны к уходу и защищенному местоположению; поражаются чёрным раком.

Деревья поздно вступают в пору плодоноше ния, в возрасте 9—10 лет. Урожайность невысокая, хотя есть указания, что при хорошем уходе, с 20-летних деревьев можно снимать по 80—100 кг плодов. В Сталинградской области деревья в возрасте 20—25 лет дают урожай 80—100 кг с дерева, но чаще 70—80 кг Деревья недолговечные, что, повидимому, объясняется их пониженной зимостойкостью. Плоды при достаточной влажности почвы прочно держатся на дереве.

Добрый крестьянин — сорт позднезимний. В условиях Сталинградской области съёмная зрелость падает на первую декаду октября; потребительская зрелость наступает в ноябре. Плоды в лёжке сохраняются до середины марта. Транспортабельность плодов высокая.

Плоды красивые, с яркоокрашенным бочком, но мелкие. Вкус их хороший — кисловато-сладкий с лёгкой ренетной пряностью. Они хороши для потребления в свежем виде как десертные яблоки.

Выявленные опылители— Антоновка обыкновенная и Анис полосатый.

Достоинства сорта: долгая лёжкость, высокая транспортабельность плодов и их хороший вкус.

Недостатки сорта: пониженная зимостойкость, невысокая урожайность и позднее вступление дерева в пору плодоношения; малый размер плодов.

Введён в сортимент Астраханской и Сталинградской областей, где особенно остро ощущается недостаток в зимних сортах.

Дерево слаборослое и достигает лишь средних размеров; листья мелкие, эллиптические, мелкопильчатые. В питомнике выделяется тонким, невысоким стволом с очень сильным боковым ветвлением.

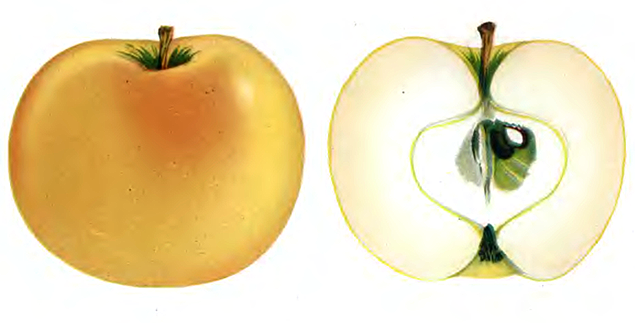

Плоды ниже средней величины или мелкие, плоско-округлой или плоской очень правильной формы, без рёбер. Кожица блестяшая, при съёме зеленоватая, в лёжке делается золотисто-жёлтой, с красным размытым румянцем на солнечной стороне. Подкожные точки редкие, крупные, белые, хорошо заметные на румянце. Плодоножка короткая, средней толщины; воронка глубокая, узкая, с нежной оржав-ленностью. Чашечка закрытая, расположена в узком блюдце средней глубины. Подчашечная трубка воронковидная. Сердечко луковичное; семенные, камеры закрытые. Семена широкие, светлокоричнё-вые. Мякоть желтовато-белая, плотная.

Отличительные признаки сорта: мелкие плоско-округлые плоды без рёбер; крупные под кожные точки, хорошо заметные на румянце и мало заметные на основной окраске (отличие от Чёрного дерева, у которого, наоборот, подкожные точки хорошо заметны на основной окраске и плохо заметны на румянце).»

Сорт Добрый крестьянин (Dobry Kmiotek, Dobryj Krestianin) с 2000 года присутствует в коллекции Ботанического Сада — Варшавского Биологического Заповедника (Польша).

«Яблоневый сад в Башкирии» Уфа 2011 -20 21 © Брыкин В.Ф.

При перепечатке или цитировании ссылка на сайт «Яблоневый сад в Башкирии» обязательна.

Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна.

Все права на представленные здесь фотографии принадлежат мне, за исключением фотографий которые я разместил в Википедии и которые стали общественным достоянием.

Использование фотографий без разрешения не допускается.

Источник статьи: http://garden-ufa.ru/dobrykrestianin.htm

Яблоня сорта

«Добрый крестьянин»

Рис. VIIIa. Добрый крестьянин.

Старинный русский сорт, издавна культивируемый в Курской области, а в небольших количествах и в других чернозёмных областях средней полосы СССР (Воронежская, Орловская) и в Нижнем Поволжье. Встречается также в северных районах УССР.

Зимостойкость деревьев пониженная даже в Курской области. Так, например, по данным П. Г. Шитта, у деревьев этого сорта уже к 25 годам основные сучья отмирают, а в кроне образуются волчки; на штамбе и скелетных ветках отмечаются подмерзания и ожоги. В Сталинградской области сравнительно устойчив в южной части и подмерзает в северной части области; в общем, менее зимостоек, чем Ренет золотой курский. Сорт не относится к числу засухоустойчивых. Деревья весьма требовательны к уходу и защищённому местоположению; поражаются чёрным раком.

Деревья поздно вступают в пору плодоношения, в возрасте 9–10 лет. Урожайность невысокая, хотя есть указания, что при хорошем уходе с 20-летних деревьев можно снимать по 80–100 кг плодов. В Сталинградской области деревья в возрасте 20–25 лет дают урожаи 80–100 кг с дерева, но чаще 70–80 кг. Деревья недолговечные, что, по-видимому, объясняется их пониженной зимостойкостью. Плоды при достаточной влажности почвы прочно держатся на дереве.

Добрый крестьянин — сорт позднезимний. В условиях Сталинградской области съёмная зрелость падает на первую декаду октября; потребительская зрелость наступает в ноябре. Плоды в лёжке сохраняются до середины марта. Транспортабельность плодов высокая.

Плоды красивые, с яркоокрашенным бочком, но мелкие. Вкус их хороший — кисловато-сладкий с лёгкой ренетной пряностью. Они хороши для потребления в свежем виде как десертные яблоки.

- долгая лёжкость,

- высокая транспортабельность плодов,

- хороший вкус плодов.

- пониженная зимостойкость,

- невысокая урожайность,

- позднее вступление дерева в пору плодоношения,

- малый размер плодов.

Введён в сортимент Астраханской и Сталинградской областей, где особенно остро ощущается недостаток в зимних сортах.

Дерево слаборослое и достигает лишь средних размеров; листья мелкие, эллиптические, мелкопильчатые. В питомнике выделяется тонким, невысоким стволом с очень сильным боковым ветвлением.

Плоды ниже средней величины или мелкие, плоско-округлой или плоской очень правильной формы, без рёбер. Кожица блестящая, при съёме зеленоватая, в лёжке делается золотисто-жёлтой, с красным размытым румянцем на солнечной стороне. Подкожные точки редкие, крупные, белые, хорошо заметные на румянце. Плодоножка короткая, средней толщины; воронка глубокая, узкая, с нежной оржавленностью. Чашечка закрытая, расположена в узком блюдце средней глубины. Подчашечная трубка воронковидная. Сердечко луковичное; семенные камеры закрытые. Семена широкие, светлокоричневые. Мякоть желтовато-белая, плотная.

Отличительные признаки сорта:

- мелкие плоско-округлые плоды без рёбер;

- крупные подкожные точки, хорошо заметные на румянце и мало заметные на основной окраске (отличие от Чёрного дерева, у которого, наоборот, подкожные точки хорошо заметны на основной окраске и плохо заметны на румянце).

Научно-Исследовательский Институт Плодоводства имени И. В. Мичурина

1953 г., Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, Москва

Авторский коллектив:

А. Н. Веньяминов, С. И. Исаев, В. К. Заец, Л. М. Сергеев, А. А. Ильинский, П. А. Жаворонков, И. М. Леонов, И. Н. Рябов, К. Ф. Костина, М. И. Кашичкина, Н. К. Смольянинова, М. Н. Симонова, С. Ф. Черненко, Е. П. Финаев, Н. Н. Тихонов, Т. И. Горин, К. Д. Сергеева, М. А. Колесников, Б. А. Мотовилов, М. М. Ульянищев, И. С. Горшков, А. В. Петров, Б. П. Архипов, А. И. Середенко

Под общей редакцией:

А. Н. Веньяминова

Редактор:

А. А. Россошанский

Художник:

Е. И. Коган

Художественный редактор:

Е. М. Гуркова

Технический редактор:

А. Ф. Федотова

Подписано к печати 20/IV 1953 г. Т03801. Тираж 25 000 экз. Формат бумаги 84×108 1 /16 . Бум. л. 31,5. Печ. л. 103,32+39 цветн. вклеек. Изд. л. 126,35. Заказ № 3611. Цена 42 р. 60 к.

Набрано и отматрицировано в Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Главиздата Министерства культуры СССР. Москва, Валовая, 28.

Отпечатано с матриц в Полиграфическом Комбинате имени В. М. Молотова Союзполиграфпрома Главиздата Министерства культуры СССР. Москва, Ярославское шоссе, 99. заказ 99.

Цветные вклейки отпечатаны в 3-й типографии «Красный пролетарий» Союзполиграфпрома Главиздата Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

Источник статьи: http://glavkonserv.github.io/sorta/yablonya-dobryj-krestyanin.html

Яблоня Добрый крестьянин: описание сорта, фото, отзывы

У некоторых старинных сортов есть интересные истории, связанные с их названием. У Сорта яблони Добрый крестьянин есть своя история. Во время путешествия по империи Екатерине Великой крестьяне предложили отведать очень вкусные местные яблоки, одни ей очень понравились, и императрица назвала этот сорт Добрый крестьянин.

Описание сорта

Сорт Добрый крестьянин – позднезимний. Плоды хорошо хранятся и переносят транспортировку. Так же он засухоустойчив.

Достоинства и недостатки

Старинный сорт яблок имеет такие достоинства:

- хороший вкус яблок;

- высокая транспортабельность;

- большой срок хранения плодов.

Недостатками сорта считают:

- небольшой размер плодов;

- позднее вступление в плодоношение;

- слабая морозоустойчивость.

Описание дерева

Яблоня слаборослая, средних размеров, с большим количеством боковых веток. Листья мелкие, эллиптической формы. Её компактный размер отлично гармонирует с приличной урожайностью.

Описание плодов

Яблоки мелкие, плоско-круглые, правильной формы. Кожица блестящая, золотисто-зелёная с красным размытым румянцем на бочку, покрыта белыми крупными подкожными точками.

Мякоть желто-белого цвета, плотная. Плоды кисло-сладкие с пряным ароматом. Они крепко держатся на ветках.

Зимостойкость

У сорта Добрый крестьянин невысокая зимостойкость, он подходит для выращивания в южных районах Черноземья и Астраханской области. Распространён он также в Крыму на плодородном чернозёме Украины.

Иммунитет и устойчивость к болезням

Яблоня поражается паршой и чёрным раком. Также её любят многие вредители. Ниже подборка статей, что поможет садоводам, подготовиться к борьбе с вредителями и заболеваниями.

Источник статьи: http://nayablone.ru/sorta-yablon/dobryy-krestyanin

Сорт яблони добрый крестьянин

Только в “Руткевичах” собрано более 60 сортов, клонов, сеянцев и гибридов антоновки. А сколько неисследованных антоновок в садах других научных учреждений и садоводов-любителей!

По данным Е. П. Седова, с участием Антоновки обыкновенной создано 69 отечественных сортов яблони. Среди них Аиа илу (Краса сада) и Антоновка новая (Антоновка X Бабушкино), Белорусский синап (Пепинка литовская X Антоновка) и Белорусское малиновое (Антоновка обыкновенная X Лавфам), Мезенское, Орловская гирлянда, Орловское зимнее (все Мекинтош X Антоновка), Московское зимнее и Московское позднее (Уэлси X Антоновка). Конечно, гибридные сорта с равным успехом можно отнести к группе другого родителя. Но, думается. Антоновка обыкновенная заслуживает того, чтобы считаться прародительницей большой семьи современных сортов.

Завещая нам, своим потомкам, беречь и охранять антоновку, А. С. Гребницкий писал: “Антоновка благодаря своим выдающимся качествам как плода, так и дерева является, действительно, прекрасным промышленным сортом России, можно сказать, национальным русским яблоком. ”.

Продолжим наш рассказ о сортах народной селекции.

В 1903 году А. И. Журавский в селе Акаеве Тамбовской области обнаружил сорт, который получил название Акаевская красавица. Дерево сильнорослое, урожайное, устойчивое против парши. Плоды средней и вышесредней величины, округлоконические, желтоватые с размытым румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Широко распространен в западных областях Белоруссии сорт Ананас Бержаницкий. Сюда он попал, вероятно, из Литовской ССР. Но большие очаги этого сорта есть и в Витебской области. Плоды крупные (180—350 граммов), плоскоокруглой формы. Кожица плода блестящая, цвета слоновой кости, с золотистым оттенком на солнечной стороне, очень привлекательная. Недаром местные жители называют этот сорт Золотым ренетом. Мякоть плода сладкая с винной пряностью. Сорт плодоносит регулярно, но не обильно.

До сих пор немало поклонников у старинного русского зимнего сорта Бабушкино. В “Атласе плодов России” он характеризуется как “один из первоклассных и ценных сортов даже и в южных наших губерниях, где может соперничать с растущими там ренетами”. В “Краткой помологии” П. И. Усикова о нем сказано: “Бабушкино — одно из самых прочных и ценных русских яблок, сбыт которого на рынках всегда обеспечен”. В книге М. В. Рытова “Русские яблоки” описание сорта Бабушкино занимает более шести страниц. Вот несколько небольших выдержек, характеризующих отношение автора к этому сорту. “В годы, обильные плодожорками, яблоки Бабушкино подвергаются большему их нападению, нежели яблоки Антоновка; причина — они слаще (червивей всех бывают летние сорта и в особенности сладкие). Отборные плоды мало портятся и в лежке не только не теряют своего достоинства, но улучшаются во вкусе: 80% их смело можно сохранить до июня и июля, и вообще урон в лежке нормальный, между 10—20%. Иногда они держатся до нового урожая яблок, и ими приходилось угощать гостей вместе со свежими яблоками Грушовки московской, но предпочтение отдавалось Бабушкино”.

В садах Белоруссии Бабушкино чаще всего встречается в Витебской области. Деревья сильнорослые. Плоды средней величины, плоскоокруглой формы, кожица в период съемной зрелости зеленая, в лежке желтеет. Мякоть плода белая, сочная, с приятной кислотой, пряностью и ароматом.

В северо-западной части Белоруссии распространен прибалтийский зимний сорт Борсдорфское луковичное (Луковичное, Луковичное лифляндское). Дерево сильнорослое. Плоды небольшие (50—70 граммов) , плоско-округлые, кожица желто-зеленая, в лежке приобретает золотисто-желтую окраску, иногда на солнечной стороне покрывается желто-красным румянцем. Мякоть сочная, с приятным ренетным сладко-кислым вкусом. В лежке сохраняются до мая.

Когда-то Боровинку белую называли Бравинское белое и говорили, что оно “никакой росписи не имеет, почему и названо белым, во всем же остальном сходно с Бравинским расписным”. В Белоруссии встречается не часто. Плод средней величины, репчатый, кожица лоснящаяся, очень жирная, в зрелости восково-белая с красивым малиновым румянцем, с резкими вишневыми полосами и пятнами. Запах сильный, ароматный. Плоды, сорванные с дерева в начале или в середине сентября, плотны и терпки, после двух-трех недель лежки хороши на десерт. И в этом качестве превосходят Боровинку расписную.

В Гродненской области в садах повсеместно встречается Глогеровка (Пепин литовский, Пепинка литовская). Деревья слаборослые, с пониклой кроной. Плоды нижесредней величины или мелкие, бочковидные или яйцевидные, мякоть снежно-белая, очень сочная, тающая, винно-сладкая, ароматная. Созревают плоды в конце сентября — начале октября и, не теряя вкусовых качеств, хранятся до марта.

По преданию, сорту Добрый крестьянин название дала Екатерина II. В “Атласе плодов России” замечено: “Сорт, по-видимому, зябкий, даже в области своего наибольшего распространения”. В Белоруссии встречается не часто. Несмотря на явные недостатки — позднее вступление в плодоношение, невысокую зимостойкость, поражаемость паршой, низкую урожайность и сравнительную мелкоплодность,—сорт рано списывать в тираж. Его достоинства должны привлечь внимание и селекционеров, и садоводов-любителей: превосходный вкус, способность плодов к длительному хранению, высокая транспортабельность. М. В. Рытов отметил еще одно положительное качество Доброго крестьянина: “В садах на высоких местах во время засух страдают от недостатка влаги многие сорта, и между ними прежде всего антоновка, которая тогда быстро поспевает и быстро гниет в лежке; между тем Добрый крестьянин и тут оказался прочным яблоком”.

В “Краткой помологии” П. И. Усикова подчеркивалась особая требовательность “этого прекрасного сорта к соответствующему уходу, без которого культура его бывает убыточна. При образцовом же уходе плоды Доброго крестьянина бывают настолько крупны, красивы и родят в таком количестве, что лучшего нельзя и желать”. В помологическом саду “Руткевичи” деревья этого сорта небольшие. Плоды малой или средней величины, очень красивой плоской, иногда конической формы. Кожица тонкая, зеленоватого или зеленовато-желтого цвета с размытым румянцем. Мякоть плотная, со слабым зеленоватым оттенком, сочная, превосходного ренетного вкуса. Созревает в октябре, хорошо хранится в обычных погребах.

Существует мнение, что старинный русский сорт народной селекции Налив сквозной в прежние времена назывался Наливное русское, Наливное Московское и очень почитался иностранцами. Английские и французские послы, например, закупали в России много саженцев наливных сортов, а их яблоки продавались по одному рублю за штуку. Новые для иностранцев признаки этих яблок давно были известны русским плодоводам и являлись особенностью некоторых русских сортов. Как писал М. В. Рытов: “Налив. начинается в середине яблока и затем переходит в наружные части мякоти, образуя прозрачные желтые пятна, которые, увеличиваясь, сходятся, и все яблоко делается прозрачным, так что, посмотрев его на свет, можно видеть семечки”. Правда, перед этим М. В. Рытов замечает: “Наливается редко”.

Зимостойкость сорта хорошая. Дерево средне-рослое. Листья, а иногда и плоды довольно сильно поражаются паршой, а во влажные годы — плодовой гнилью. Урожайность высокая. Плоды выше средней величины, приплюснутоконические, ребристые. Кожица зеленовато-желтая с небольшим полосатым красным румянцем. Мякоть сначала зеленоватая и несколько плотная, в зрелости белая и рыхлая, в незрелом состоянии мучнистая, рассыпчатая, сочная, приятного сладко-кисловатого или винно-кисловатого вкуса. Не совсем дозрелые яблоки могут лежать и наливаться в лежке, налитые же на дереве лежать не могут. Поспевают в конце июля и наливаются в начале августа.

Народный селекционер И. П. Сикора вывел сорт, который в его честь назван Память Сикоры. С 1982 года проходит Государственное сортоиспытание. Получен с участием сортов Фольвель и Ренет Симиренко. Дерево слаборослое. Плоды некрупные, одномерные, округлоцилиндрические или округло-конические. Основная окраска плода зеленая, покровная — на солнечной стороне буровато-коричневая. Мякоть сочная, кисло-сладкая, с легким ароматом.

В насаждениях Гродненской области довольно часто встречается Путивка. Это осенний сорт, хотя существует Путивка позднего срока созревания (Путивка зимняя) и летнего (Путивка летняя). Для всех путивок общим является характерный вкус среднего по величине плода — кисло-сладкий с приятным ароматом.

М. В. Рытов дал очень интересное объяснение происхождению названия этого старинного сорта:

“Народное название этого сорта — путим или путимское, в искажении путинка, даже паутинка. Полагают, что настоящее название происходит от города Путивля, с чем согласуется малороссийское название “путивочка”, приведенное в “Энеиде” Котляревского. Однако трудно решить, какое яблоко, по Котляревскому, Парис принес в дар Венере, потому что в малороссийских губерниях путивка существует в нескольких, весьма отличных один от другого сортах”.

Деревья Путивки сильнорослые. Плоды округло-конической формы, средней или выше средней величины. Окраска кожицы в период съема зеленая, а при созревании — соломисто-желтая, с румянцем на солнечной стороне. Плоды созревают на неделю позже сорта Штрейфлинг, сохраняются до декабря.

В Гродненской области в Вороновском и частично Лидском и Ивьевском районах распространен ранне-зимний сорт Серинка красная. В колхозе имени Ленина Вороновского района Серинку красную называют Медовкой. А. С. Гребницкий считал сорт неприхотливым к почве и местоположению. Зимостойкость деревьев хорошая, так же как и устойчивость против парши и плодовой гнили. Плоды средней величины, плоскоокруглые или почти круглые, с характерным сероватым налетом на кожице. Мякоть у зрелых плодов нежная, с пряностью, винно-кислого вкуса. В лежке пряность усиливается.

В “Руткевичах” один из сортов яблони получил название Ренет Ипатьева. Профессор А. Н. Ипатьев обнаружил его в деревне Загоряны Мозырского района Гомельской области. Охарактеризовал он его так: “Неизвестный зимний сорт яблони, замечательный тем, что его плоды, получившие удары, не гниют, а подсыхают и хорошо хранятся”.

Плоды среднего размера, плоскоокруглой формы, слаборебристые. Кожица слегка жирная, блестящая, окраска кожицы при съеме зеленая, в лежке становится желтой. Плоды имеют покровную окраску в виде густого, размытого красного румянца. Мякоть жесткая, малосочная, кисло-сладкая.

Столетнее дерево обнаружил Г. П. Рылов в деревне Куцевщина Копыльского района Минской области. В настоящее время Ренет Рылова размножен и выращивается в приусадебных садах. Дерево среднерослое с широкоокруглой редкой кроной. Морозостойкое, зимостойкое , устойчивое к грибным заболеваниям , особенно к парше и черному раку. Сорт обладает высокой экологической пластичностью, способностью произрастать на различных почвах. В плодоношение вступает на пятый-шестой год и рано дает хорошие урожаи. Плоды вышесреднего размера, крупные, удлиненноокруглые. Плодоножка среднего размера, толстая, выходит из узкой слабооржавленной воронки. Чашечка закрытая, расположена в глубоком, средней ширины складчатом блюдце. Кожица желто-белая, покрыта слабым, размытым оранжево-красным румянцем, гладкая. Мякоть зеленовато-белая, сочная, нежная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды снимают в конце сентября — начале октября, созревают в ноябре, лежат до марта.

Прежде чем познакомить читателей с другими сортами народной селекции, скажем несколько слов о том, как создаются некоторые из них. В колхозе имени Мичурина Свислочьского района Гродненской области братья садоводы-опытники А. В. и Н. В. Рыжие провели своеобразный опыт. Они на протяжении всей зимы высевали под снег семена яблок по сортам в специально подготовленные гряды. Летом сеянцы пикировали в питомник. В общей сложности было получено несколько тысяч сеянцев. Оценку их проводили по внешним признакам: сходство с материнским растением, характер побегов и тому подобное. Все перспективные, по мнению опытников, растения высаживались в колхозный сад. Таким образом, на площади 8 гектаров был создан сад народной селекции, с перспективными сеянцами сортов разных сроков созревания, превосходного вкуса, красивого внешнего вида.

Работа братьев-опытников представляет большой научный интерес и требует дальнейшего изучения.

Но вот на что надо обратить внимание. Размножение семенами используется только в селекционной работе для выведения новых сортов. Основным способом размножения в настоящее время является прививка, главным образом окулировкой на выращенные из семян дички (обычно на второй год их жизни).

Вглядитесь в любой купленный в питомнике саженец, и вы увидите, что он состоит из двух сращенных между собой частей, различных по своей природе: подвоя и привоя. Существование привитого растения становится возможным лишь благодаря взаимному приспособлению, или влиянию сращенных компонентов друг на друга. Общеизвестно влияние подвоя на силу роста, продолжительность жизни, морозоустойчивость, высоту, урожайность и на многие другие весьма важные в хозяйственном отношении качества плодового дерева.

При размножении плодовых деревьев в питомниках стандартизируется только наземная часть — привой, а свойства размножаемых семенами подвоев варьируются в различных направлениях. Этим объясняется низкий выход посадочного материала в питомнике, большой отпад растений в молодом саду, неодновременное развитие взрослых растений.

Повседневный практический опыт показывает, что такой исключительной изменчивости, которую мы наблюдаем при размножении плодовых растений семенами, не бывает при размножении их корневыми отпрысками, черенками и при помощи отводков.

В качестве примера можно привести старые русские корнесобственные сорта яблони: Чулановка, Белевое, Саратовское красное, Сладкое, Скороспелка красная, Зуйка, Глядинское, Ветляковское, Мамутовское и некоторые другие.

В Туркмении Бабарабское, в Грузии Хамандули в течение сотен лет размножаются корневой порослью (корневыми черенками) и тем не менее очень прочно сохраняют свои сортовые особенности. Корнесобственные сорта плодовых растений, как правило, обладают значительно большей энергией роста, нередко позднее вступают в пору плодоношения, но отличаются долговечностью и обильной урожайностью.

Корнеотпрысковые сорта менее требовательны к уходу, обладают гораздо большей устойчивостью к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям (засухе, избыточной влаге в почве), колебаниям температуры, недостатку питательных веществ в почве, а в большинстве случаев и большей устойчивостью к вредителям и болезням, поражающим привитые растения. Порослевые сорта обладают повышенной способностью к возобновлению утраченных частей кроны и заживлению ран на стволах. В случае гибели всей надземной системы органов они быстро возобновляются порослью от основания погибшего дерева. Большим преимуществом отпрысковых сортов яблони является легкость их размножения. Кажется, сама природа предназначила эти сорта для “ленивых садоводов”.

Среди корнеотпрысковых сортов яблони этой способностью особенно выделяется сорт Чулановка. Еще в конце прошлого столетия отмечалось, что “яблоня сорта Чулановка распространена почти исключительно в Старорусском уезде Новгородской области и лишь в небольших количествах встречается в смежных районах. Это излюбленный крестьянский сорт, что зависит от следующей свойственной ему особенности: он разводится без воздействия прививки, почти исключительно корневыми отпрысками. сверх того, по всеобщему убеждению местных плодоводов, остается константным при разведении семенами.

Деревья невзыскательны по отношению к почве и уходу и притом исключительно плодовиты. Необычная плодовитость Чулановки и способность размножаться и семенами, и отпрысками искупают все другие ее недостатки, каковы: раннее созревание плодов, сравнительная непрочность, мелкость и посредственный вкус”. Так писал о Чулановке академик В. В. Пашкевич в журнале “Плодоводство” за 1897 год. Мы можем только добавить, что он ошибся в определении вкуса.

Для того чтобы показать, в каких размерах культивировалась Чулановка в садах Старорусского уезда, В. В. Пашкевич подчеркивает, что Чулановка наводняла базары города Старая Русса. Примерно девять десятых всего количества яблок, которые привозились на базары города, составляла Чулановка. Кроме того, Чулановку в большом количестве вывозили в прилежащие местности.

Чулановка начинает плодоносить на второй год после посадки ее в сад двух-трехлетней корневой порослью . Дерево имеет среднюю силу роста и среднюю продолжительность жизни, хотя 100-летние экземпляры этого сорта, произрастая на бедных, подзолистых почвах, продолжают все еще давать хорошие урожаи.

Существует много разновидностей Чулановки, сила роста которых варьирует от полукарликовых до сильнорослых деревьев. Еще одно достоинство Чулановки заключается в том, что она хороший подвой для других сортов яблони. Есть данные, свидетельствующие о том, что по морозоустойчивости своих корней Чулановка превосходит сеянцы Аниса и Антоновки, сеянцы местных и воронежских форм лесной яблони, а также сеянцы китайки из БССР и сеянцы сибирки.

Деревья нетребовательны к условиям произрастания (почве и уходу), высокоурожайны. Двадцатилетние деревья дают по 150—200 килограммов плодов с дерева. Плоды мелкие или среднего размера, в зависимости от клона, по форме неоднородные, плоско-округлые, иногда вытянутые. Мякоть белая с зеленовато-желтым оттенком, со стороны румянца розоватая, рыхлая, умеренно сочная, приятного кисловатого вкуса.

По утверждению В. В. Пашкевича, Чулановка — сорт летний, плоды его пригодны для сушки, варки варенья, компотов и употребления в свежем виде. В помологическом саду “Руткевичи” произрастают сортообразцы, отобранные профессором А. Н. Ипатьевым, раннезимнего срока созревания. В Белоруссии, в Могилевской области, Чулановка — зимний сорт, плоды ее могут храниться в обычном подвале до конца декабря.

Сорт представляет большую ценность для приусадебного садоводства нечерноземной полосы и селекции.

В заключение нашего краткого обзора сортов яблони народной селекции хотим познакомить читателей еще с несколькими, которые специалисты помологического сада “Руткевичи” рекомендуют для широкого распространения в Белоруссии и в других областях страны.

Эстонский сорт народной селекции Пылтсамааское зимнее (Пылтсамаа талиыун) из города Пылтсамаа, где “выращен от посева семян около 1920 года”. Считается одним из самых лучших сортов. Дерево с мощно развитой, редко развесистой кроной. Плоды средней величины (100—110 граммов), плоскоокруглые, слегка ребристые. Основная окраска желтая, покровная — кирпично-красная, в виде размытого румянца.

Мякоть желтоватая, сочная, кисло-сладкого приятного вкуса. Плоды снимают в конце сентября, хранятся они до марта, иногда дольше. Сорт зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням, плоды не поражаются паршой. Лучший опылитель — Уэлси.

В последнее время у садоводов-любителей пользуется популярностью сорт Шаропай (Шаропай осенний, Сквознина Валаамская, Апорт Санталова, Апорт зимовка). В начале столетия этот сорт завезли в Сибирь и на Дальний Восток. Дерево сильнорослое. Зимостойкое, устойчивое к солнечным ожогам и парше. Плоды крупные (180 граммов), ширококонические. Кожица светло-зеленая с полосатым румянцем на освещенной стороне. Мякоть грубая, с кисловатым посредственным вкусом. Сорт рекомендуется как один из самых зимостойких подвоев. Сибирские садоводы считают Шаропай одним из самых зимостойких сортов для стланцевой культуры. Надо заметить, что деревья Шаропая в Подмосковье практически не пострадали даже после зимы 1978/79 года.

Сорт грузинской народной селекции Хамандули размножается вегетативно. Дерево слаборослое, с округлой кроной. Плоды мелкие, округлокониче-ские, с желтой, немного оржавленной кожицей. Мякоть кремовая, нежная, но пресно-сладкая, невкусная. Однако этот сорт, несомненно, заслуживает внимания селекционеров при выведении вегетативно размножаемых слаборослых подвоев и сортов.

. Белоруссы рассказывают: поспорили Яблоня и Груша , кто плодовитей, у кого вкус лучше, но как ни гордилась собой Яблоня, все же не ей Садовник победу присудил. И действительно, больше яблони любят в Белоруссии грушу. Благоприятные почвенно-климатические условия позволяют выращивать ее и в промышленных садах, и на приусадебных участках, и в коллективных садах. В южных и юго-западных районах Белоруссии она занимает около 20 процентов площади всех плодовых насаждений. Сортимент ее на 70—80 процентов представлен местными сортами народной селекции, обладающими высокой урожайностью, зимостойкостью, устойчивостью против вредителей и болезней, хорошим вкусом плодов. В суровые зимы 1939/40, 1941/42, 1978/79 годов, когда морозы достигали 38—40°, большая часть деревьев сортов западноевропейского происхождения в Белоруссии погибла, а груши сортов народной селекции сохранились.

Познакомимся с некоторыми из “жемчужин” народной селекции республики.

Замечательный сорт груши народной селекции Белоруссии, народная гордость — Бере Слуцкая . В литературе по садоводству впервые описан профессором Н. И. Кичуновым.

Микрогеноцентры груши Бере Слуцкая формировались в Слуцком, Копыльском, Солигорском, Клецком, Несвижском районах. В этом ареале безморозный период составляет 230—240 дней, продолжительность периода с температурой выше 15°— 116 дней. Слуцкий район—древнейший очаг культуры груши Белоруссии и занимает ведущее место по производству груш в республике. Здесь в колхозе 1-е Мая Кировского сельсовета были обнаружены 35 деревьев Бере Слуцкой в возрасте 120—150 лет. Деревья огромных размеров, здоровые, без признаков старения, стволы высотой 17—20 метров, диаметром 150—200 сантиметров, растут на открытом участке, без особого ухода и дают до 1000 килограммов с дерева ежегодно. В суровые зимы наблюдается подмерзание однолетних веток и плодовых веточек, но деревья быстро обновляют обмерзшую крону. Биологическая особенность Бере Слуцкой — в способности самовосстанавливаться. Плоды сорта крупные, массой 200 граммов и более, тупоконической формы. Плодоношение регулярное и обильное. Поверхность плода слегка бугристая, кожица плода грубая, плотная, золотисто-желтая. Покровная окраска буро-красная, часть — в виде лучей от основной ямки. По всему плоду бурые точки. Мякоть кремовая, полумаслянистая, сочная, сладкая, ароматная, без каменистых клеток. Деревья начинают плодоносить поздно, на восьмом — десятом году после посадки двухлетки в сад. Снимают плоды в конце сентября — начале октября. Хранятся они до января. Хорошо переносят транспортировку. Плоды употребляют в свежем виде, используют для сушки и других видов переработки.

Сорт районирован в Белорусской и Литовской ССР, а также в Брянской и Воронежской областях РСФСР. Широко используется в селекционной работе.

В результате длительного культивирования в различных условиях у груши Бере Слуцкой появились хорошие клоны: Бере летняя Слуцкая, Бере маслянистая Слуцкая, Бере бессемянная Слуцкая, Бере поздняя Слуцкая и другие.

На приусадебном участке Ф. Ф. Лоснец обнаружено дерево сорта Бере Шара (Шара бера) — Бере серая. Дерево гигантских размеров, очень долговечное, здоровое, к почвам и уходу нетребовательно. Зимостойкость и урожайность высокие. Плоды средней величины, короткогрушевидной формы, слегка бугристые. Кожица плода золотисто-желтая, с легким розовым румянцем. По всему плоду большое количество ржавых пятен, которые образуют сплошной серый налет. Мякоть белая, маслянистая, сочная, сладкая, с сильным ароматом. Созревает в сентябре. В лежке плоды сохраняются до двух недель.

Дерево Бере Слуцкой маслянистой в возрасте более ста лет обнаружено в деревне Лесуны. Оно отличается высокой урожайностью, зимостойкостью и долголетием. Плоды среднего размера, тупоконической формы. Основная окраска кожицы желтая, от плодоножки отходят красно-бурые лучи и пятна. По всему плоду оржавленные точки. Мякоть кремовая, маслянистая, сочная, сладкая, каменистые клетки отсутствуют, вкусовые качества высокие.

Очень интересный клон Бере Слуцкая грушевидная поздняя с вытянутой формой плода, ранним вступлением в пору плодоношения и очень поздним сроком созревания плодов обнаружен в колхозе имени Кирова Сержского сельсовета в деревне Серочи. Плоды крупные (250—300 граммов), продолговатой грушевидной формы. Кожица плода зеленая с красно-бурым румянцем. Мякоть белая с зеленоватым оттенком, сладкая, каменистых клеток мало. Деревья с высокопирамидальной кроной, высокоурожайные (500—1000 килограммов). После листопада долго висят на дереве. Отличаются высокой транспортабельностью. Плоды при хранении в подвале сохраняются до февраля.

У Бере летней Слуцкой деревья огромные с большой широкопирамидальной кроной, обладают высокой зимостойкостью, устойчивостью к грибным заболеваниям и высокой ежегодной урожайностью. Плоды средней величины: усеченноконической правильной формы. Основная окраска кожицы желтая, покровная — оржавленно-золотистая, значительная часть плода покрыта оржавленным налетом. Мякоть кремовая, полумаслянистая, очень сочная, приятная, ароматная, высоких вкусовых качеств.

Летний сорт Бере золотая распространен в центральной и юго-западной части Белоруссии. Дерево среднерослое. Плоды средней величины, коротко-усеченноконической формы, кожица плода тонкая, при созревании золотисто-желтая с интенсивным румянцем красновато-бурого цвета, разливающимся по всему плоду. Мякоть сочная, маслянистая, сладкая, очень хорошего вкуса.

Э. П. Сюбарова и Н. И. Михневич путем скрещивания Бере Слуцкой с Курской Молдавкой вывели новый сорт Бере Лошицкая, а от ее скрещивания с Бессемянкой сорт Бергамот Белорусский.

И. В. Мичурин от скрещивания Уссурийской с Бере Слуцкой вывел сорт Бере Октября.

Ряд клонов есть и у груши Виневка. У этого сорта здоровые долголетние деревья средней силы роста. Урожайность высокая. Плоды меньше средней величины, короткогрушевидные, почти округлые. Кожица темно-зеленая с темно-бурым румянцем. Мякоть желтовато-белая, сочная, ароматная, сладкая с небольшой кислотой. Съемная зрелость плодов наступает в октябре, хранится до двух недель.

Деревья Виневки зеленой в возрасте 85—90 лет обнаружены в приусадебных садах Щучинского района Гродненской области. Отличается от обыкновенной Виневки зеленовато-желтой окраской с красными подкожными точками. Зимостойкость и устойчивость сорта к парше высокая.

В деревне Серяги Слуцкого района распространена Виневка бессемянная. По рассказам местных жителей, сорт культивируется здесь более 200 лет. Деревья среднерослые, отличаются высокой зимостойкостью, здоровьем и долголетием. Плоды почти округлые. Кожица светло-зеленая с бурым румянцем на солнечной стороне. Мякоть сочная, ароматная, сладкая с небольшой кислотой. По вкусовым качествам этот клон намного превосходит Виневку обыкновенную. Съемная зрелость — в конце октября, хранятся до двух недель. Семена в плодах отсутствуют. Клон представляет большой интерес для дальнейшего изучения и распространения.

В деревне Куцовщина Копыльского района выявлена Виневка летняя. Отличается от остальных ранним сроком созревания плодов.

Деревья груши сорта Герасимовка в возрасте 85—90 лет обнаружены в саду совхоза “Зубки” Несвижского района. Высота 85—90-летних деревьев 8—10 метров, радиус кроны 7,2—8 метров с диаметром штамба 75—80 сантиметров. Плоды округлой формы, желто-зеленой окраски с красным расплывчатым румянцем. Мякоть сочная, винно-слад-кая, приятного вкуса. Плоды созревают в сентябре, хранятся до ноября. Сорт устойчив к парше, нетребователен к условиям произрастания. Ежегодно каждое дерево дает 250—300 килограммов плодов.

Старинный русский сорт Ильинка (Баба, Кабук, Армуд, Енисейка, Палацивка) в Белоруссии чаще встречается в юго-западной части. Дерево сильнорослое. Плоды средней величины, правильной грушевидной формы. Кожица вначале одноцветно-зеленая, по мере созревания плода постепенно желтеет, иногда с розоватым румянцем. Мякоть плода средней сочности, пресноватая, удовлетворительного вкуса, при перезревании мучнистая. Созревают плоды в начале августа. В “Краткой помологии” П. И. Усикова рекомендуется “снимать плоды недозрелыми; пожелтевшие плоды, уже перезрелые, мучнистые — безвкусны. ”. Сорт “очень хороший для сушки, превосходный для цукатов, компотов. ”.

Обследования Г. П. Рылова выявили несколько форм сорта груши Лимонка (Срубовка, Цитриновка), различавшиеся вкусом, размером плодов, урожайностью. Деревья сильнорослые, долговечные. В условиях юго-запада Белоруссии в 100 лет достигают высоты 10—12 метров и продолжают приносить высокие урожаи. Морозоустойчивость, как и устойчивость к грибным заболеваниям, высокая. Плоды средних размеров, широкой грушевидной формы. Кожица тонкая, довольно нежная, во время съема плодов светло-зеленая, при созревании лимонно-желтая. Мякоть плотная, сочная, ароматная, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают во второй декаде июля — первой августа, хранятся 20—25 дней.

Местный сорт Щучинского района Гродненской области получил название Маслянистая Щучинская. Впервые его начал размножать 45 лет назад опытник Л. С. Дикевич. Растения он обнаружил в зарослях дикой груши. Деревья сильнорослые, урожайные, устойчивые к грибным заболеваниям, зимостойкие. Плоды округлой формы, выше средней величины. Кожица плодов желтая, мякоть сочная, медовая, маслянистая, высоких вкусовых качеств. Плоды созревают в конце августа — начале сентября, хранятся две недели.

Сорт, распространенный в садах Шарковшинского, Глубокского и смежных с ними районов Витебской области, называется Местная зимняя. Дерево среднерослое, зимостойкое, урожайное, паршой не поражается. Плоды продолговатой формы, среднего размера, с красновато-желтой окраской. Снятые с дерева плоды, как говорят по-белорусски, давкие. В лежке они приобретают приятный сладкий вкус. Созревают в конце сентября — начале октября, хранятся два месяца.

Маточное дерево сорта Местная летняя выявил в деревне Семеновичи Шарковшинского района Витебской области садовод-опытник И. П. Сикора. Дерево среднерослое, очень зимостойкое. В рабочем дневнике И. П. Сикора отмечает: “Сорт самый зимостойкий из всех известных мне сортов груши”. Плоды округлой формы, желтой окраски, среднего размера, хороших вкусовых качеств. Созревают плоды во второй половине августа, в лежке сохраняются до 20 дней.

Летний сорт Сапежанка (Бергамот польский), получивший в XVIII веке широкое распространение в Литве, а затем в Белоруссии. Дерево сильнорослое. Плоды ниже средней или средней величины, плоскоокруглой формы. Кожица вначале зеленовато-желтая, при созревании светло-желтая с размытым румянцем малинового цвета на солнечной стороне. Мякоть сочная, сладкая, приятного освежающего вкуса.

Популярен в Белоруссии сорт латвийской народной селекции Талсинская красавица. Дерево сильнорослое. Плоды мелкие, грушевидной формы, желтовато-зеленые с ржавыми пятнами. Мякоть сочная, сладкая, с легким мускатным ароматом, хорошего вкуса. Плоды созревают в начале — середине сентября.

В белорусских садах встречается летний сорт груши Сахарная (Слуцкая цукровка). Отличается зимостойкостью и высокой урожайностью. Плодоносить начинает рано. Плоды продолговатовытяну-той формы, средней величины, прочно держатся на дереве, не повреждаются плодожоркой. Кожица тонкая, при созревании желтая, иногда на солнечной стороне появляется румянец, занимающий часть плода. Мякоть плотная, сочная, тающая, высоких вкусовых качеств. Плоды созревают в конце июля — первой половине августа. При задержке со съемом плоды загнивают изнутри. Хранятся не более 5—7 дней.

Более распространен летний сорт Цукровка двойная (Дюшес летний). В садах Мозырского, Светлогорского, Слуцкого и Несвижского районов имеются деревья в возрасте 100—120 лет. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, устойчив к парше и вредителям. Деревья сильнорослые. Плоды широко-грушевидные, с ярко-карминовым точечным румянцем, средней величины. Окраска плодов желтая с размытым румянцем и темно-карминовыми пятнами. Мякоть очень сочная, приятного сладкого вкуса с едва заметной кислотой. Плоды созревают в первой половине августа, хранятся до сентября.

И еще с одним сортом народной селекции, на этот раз западноевропейской, хо

Источник статьи: http://hhobbi.narod.ru/index/0-11