Компоненты лишайника и их взаимоотношения

В одних источниках литературы лишайники определяют как очень интересную и своеобразную группу низших растений. (Горленко М.В., 1978). В других лишайники рассматривают как грибы, включающие в свое тело водоросли, — так называемые лихенизированные грибы, которые перешли к паразитизму на водорослях и в связи с этим значительно изменились. При таком подходе виды лишайников распределяются среди грибов в соответствии с типом плодового тела лишайникового гриба и особенностями его строения. Однако своеобразная форма тела лишайников, присутствие особых веществ, неизвестных ни у грибов, ни у водорослей, особенности обмена веществ и ряд других признаков позволяют рассматривать лишайники как самостоятельную группу организмов. (Горленко М.В., 1978). В лишайнике сочетаются два организма с противоположными свойствами: водоросль, которая составляет фикобионт и в процессе фотосинтеза создает органическое вещество, и гриб, который составляет микобионт, потребляющий это вещество.

Тело лишайника представляет собой слоевище – таллом, причём основная часть объёма слоевища (90 – 95%) приходится на гифы гриба. Микобионт обычно представлен сумчатыми (Ascomycetes) или, гораздо реже, базидиальными (Basidiomycetes) грибами.

Строение гиф в лишайнике имеет ряд особенностей. Гифы членистые, причём отверстия, соединяющие соседние компартменты, имеются не только в поперечных, но и в продольных перегородках. Для уменьшения потери воды клеточные стенки гиф сильно утолщены, особенно у гиф, расположенных во внешнем слое. Поскольку поперечные перегородки, разделяющие отсеки гифы, также утолщены, в этих местах увеличивается и диаметр.

Для взаимодействия водорослей и правильной их ориентации в теле лишайника имеются особые двигающие гифы, которые могут перемещать клетки водоросли в нужное место (Приложение 1.).

Другой особенностью микобионта является наличие ищущих и охватывающих гиф, которые необходимы для улавливания из внешней среды водорослей в процессе формирования таллома (Приложение 2.).

В нижней части слоевища часто имеются жировые гифы, содержащие большое количество жира, интересно, что чаще всего такие гифы имеются у лишайников, живущих на известняках. Значение этих гиф ещё не выяснено. (Билич Г.Л., 2005). (Приложение 3.).

В составе фикобионта лишайника встречаются сине-зелёные водоросли (по современным взглядам – это цианобактерии, которые относятся к надцарству прокариот) и различные представители настоящих (эукариотических) водорослей – зелёные, жёлтые и у одного вида из рода Веррукария (Verrucaria), живущего на калифорнийском побережье Тихого океана в качестве фикобионта обнаружена бурая водоросль Petroderma maculiforme (Пчёлкин А.В., 2006). Установлено, что для гриба не имеет особого значения, какого вида водоросль ему захватить, обычно его гифы стремятся захватить любые автотрофные клетки, находящиеся в пределах досягаемости. Однако далеко не все виды водорослей способны сосуществовать с грибом, большинство из них не выдерживает и погибает. Только самые выносливые и неприхотливые водоросли способны занять место фикобионта в лишайнике (Приложение 4).

Лихенологии выяснили, что около половины из всех известных лишайников в качестве фикобионта имеют хлорококковую водоросль требуксию (Treboúxia). Из других зелёных водорослей в лишайниках встречается хлорелла (Chlorella), псевдохлорелла (Pseudochlorella), хлорококкум (Chlorococcum), а также улотриксовые (трентеполия (Trentepohlia), лептозира (Leptosira), фикопельтис (Phycopellis) и др.). Жёлто-зелёные водоросли в составе лишайник бывают очень редко, известны лишь два вида, содержащие гетерококкус (Heterococcus). Бурая водоросль (петродерма (Petroderma) найдена только у одного вида лишайников. Достаточно часто фикобионтом являются сине-зелёные водоросли (носток (Nostoc), глеокапса (Gloeocapsa), хроококкус (Chlorococcus) и др.) (Билич Г.Л., 2005).

Находящиеся в составе лишайника водоросли тоже изменяют свою морфологию и зачастую их трудно узнать, сравнивая со свободными особями. Резко замедляется рост, отсутствие запасных трофических включений, поскольку значительная часть синтезированных органических веществ поглощается грибом. Однако сожительство с грибом закаляет водоросль, она способна выдерживать высушивание, высокие температуры. Но, в отличие от микобионта, водоросли, образующие фикобионт, вовсе не так заинтересованы в сожительстве с грибом, они прекрасно выживают и в свободном состоянии.

Традиционно взаимоотношения микобионта и фикобионта определяются как взаимовыгодные, т.е. симбиотические, при которых гриб защищает водоросль от высыхания, нагревания, избыточных солнечных лучей и т.д., а также снабжает её неорганическими веществами, в том числе и водой. Водоросль, в свою очередь, снабжает оба компонента синтезированными органическими веществами. Между тем их взаимоотношения значительно сложнее. В природе не принято добровольно что-то отдавать представителям других видов, чаще всего имеет место обычный отъём, в том числе и нужных веществ. Ещё С. Швенденер, открывший двойственную природу лишайников, выдвинул гипотезу о паразитизме гриба на водоросли. В 1873 г. французский учёный Е. Борне обнаружил, что гифы гриба образуют боковые выросты – гаустории, проникающие в клетки водоросли, через которые отбирают необходимые вещества, т.е. проявляют признаки настоящего паразитизма (Билич Г.Л., 2005). Применение новейших методов физиологических исследований с использованием меченых атомов углерода и азота, особых красящих веществ и некоторых других позволило установить, что гриб получает вещества, ассимилируемые водорослью, и ведет себя в слоевище лишайника как паразитический организм (http://zoo.rin.ru/cgi-bin/index. 24.04.12).

Дальнейшее исследование анатомии лишайников показало, что гриб способен формировать несколько типов всасывающих структур (Приложение 5).

Ггаустории могут быть двух типов: интрацеллюлярные, если они глубоко проникают внутрь протопласта водорослевой клетки, и интрамембранные, которые только прорывают оболочку клетки, но не углубляются далеко в протопласт.

Наряду с различными гаусториями гриб может образовывать другой тип боковых выростов – импрессории, которые вообще не разрушают клеточную оболочку водоросли, а только вдавливают её. Особенно часто и в больших количествах импрессории образуются у лишайников, обитающих в сухих местах.

Третий тип всасывающей структуры – аппрессория – представляет собой не боковой вырост, как предыдущие типы, а концевую часть гифы, которая упирается в клеточную стенку водоросли, плотно к ней прижимается, но не повреждает её и не вдавливает в протопласт. Часто специализированные структуры не образуются, а необходимые грибу вещества он получает посредством тонкостенных обволакивающих гиф, которые оплетают клетки водорослей, но оставляют интактными оболочки. Если водоросль имеет нитчатую структуру, то она может быть оплетена слившимися гифами, образующими вокруг водоросли полую трубку.

Таким образом, видно, что гриб, судя по всему, ведёт себя как паразит, отбирая у автотрофного организма синтезируемые им вещества. Однако для существования как самого гриба, так и лишайника в целом необходимо, чтобы водоросль, окруженная со всех сторон грибными гифами, все-таки могла жить и более или менее нормально развиваться. Если гриб начнет проявлять себя слишком активно, поражать все без исключения водоросли и, использовав их содержимое, уничтожать их, это, в конце концов, может при вести к гибели всех водорослей слоевища. Но тогда, уничтожив весь свой запас питания, погибнет и сам гриб, а значит, перестанет существовать и лишайник. Гриб должен использовать лишь часть водорослей, оставляя резерв — здоровые и нормальные водоросли, содержимым которых он мог бы питаться. Отношения между мико — и фикобионтом в слоевище лишайника не сводятся только к паразитизму гриба на водоросли. Ученые предполагают, что эти отношения гораздо сложнее.

Следует отметить, что водоросль тоже «предпринимает» ответные действия для нейтрализации агрессии гриба. Например, у молодых клеток образуются более толстые оболочки, препятствующие развитию гаустории, поэтому грибом поражаются обычно более старые клетки, успевшие вырасти. Часто клетка, в которую внедрилась гаустория, немедленно приступает к делению, плоскость которого проходит непосредственно через участок с гаусторией. В результате дочерние клетки оказываются вне гаустории.

Водоросль тоже проявляет потребность в определённых веществах, будучи автотрофным организмом, она способна самостоятельно синтезировать органические вещества. Однако окружённая гифами гриба водоросль не может поглощать воду и органические соли извне, поэтому ей приходится добывать их из тех же гиф. Следовательно, водоросль также проявляет признаки паразитизма. Хоть и в меньшей степени, чем гриб. Первым пришёл к выводу, что взаимоотношения гриба и водоросли представляют собой взаимный паразитизм, выдающийся отечественный лихенолог А.Н. Окснер (Билич Г.Л., 2005).

Однако все высказанные по этому поводу точки зрения до сих пор остаются лишь гипотезами и большей частью не подтверждены экспериментально: лишайники оказались очень трудным объектом для физиологических исследований. Ученые пока не научились выращивать и поддерживать в живом состоянии слоевище лишайников в искусственных условиях. Время от времени появляются сообщения об удачных опытах выращивания лишайника в условиях лаборатории, но пока эти сообщения единичны и не всегда достоверны (http://zoo.rin.ru/cgi-bin/index.pl?idr=705&art=787 24.04.12).

Одной из причин неудач подобных попыток можно считать чрезвычайно медленный рост лишайников. Обычно возраст взрослых слоевищ, которые можно увидеть где-нибудь в лесу на стволе деревьев или на почве, составляет не менее 20 — 50 лет. В северных тундрах возраст некоторых кустистых лишайников рода кладония достигает 300 лет. Слоевище лишайников, имеющих вид корочки, в год дает прирост всего 0,2 — 0,3 мм.

Описанные выше формы контакта между гифами микобионта и клетками водорослей, по всей видимости, не исчерпывают всего многообразия способов, с помощью которых гриб и водоросль в слоевище лишайников устанавливают между собой тесную связь. Исследования в этом направлении только начинаются.

Источник

Лишайники

Это своеобразная группа симбиотических организмов, не относится ни к одному царству. Наука, изучающая лишайники – лихенология.

Лишайник состоит из двух компонентов:

Фикобионт – автотрофная часть, включает в себя зеленые водоросли, либо цианобактерии (сине-зеленые водоросли)

Микобионт – гетеротрофная часть, включает в себя гриб.

Тело не разделено на органы и называется ТАЛЛОМ (слоевище), как у водорослей, хоть и основу лишайника образует грибной компонент.

Обратите внимание, что некоторые лишайники имеют обманчивое название, например: олений мох и исландский мох не являются мхами, это лишайники!

Отношения гриба и водоросли в лишайнике

Существуют две основные теории, затрагивающие отношения гриба и водоросли в лишайнике:

- Гриб и водоросль находятся в одинаково взаимовыгодных отношениях. Гриб приносит клеткам водоросли воду и минеральные вещества, а водоросль фотосинтезирует и образует для гриба сахара.

- Гриб эксплуатирует водоросль, поддерживая её жизнедеятельность на выгодном для себя уровне.

Строение лишайника

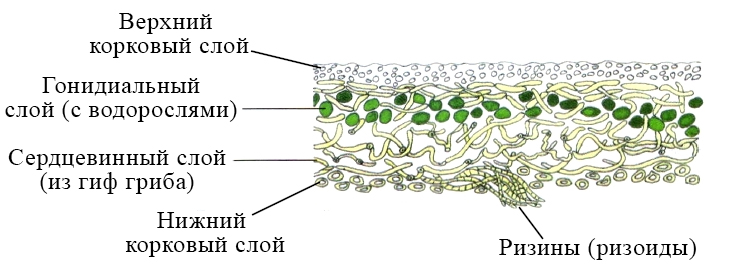

- Верхняя кора образована переплетающимися гифами гриба.

- Под корой гифы располагаются более рыхло, между ними находятся цианобактерии или зеленые водоросли.

- Сердцевинный слой состоит из рыхло расположенных гиф грибов, между которыми находится воздух.

- Нижний корковый слой. Через него выходят гифы сердцевинного слоя, образующие ризины. Они нужны для закрепления лишайника.

Лишайники

Особенности жизнедеятельности лишайников

- Воду поглощают из воздуха или впитывают во время дождя.

- Газообмен тоже всей поверхностью таллома.

- Большинство легко переносят засыхание.

- Нетребовательны к почве (живут на камнях, стволах деревьев).

- Чувствительны к загрязнению воздуха. На этом основана лихеноиндикация – определение качества воздуха по количеству лишайников на определенной территории.

- Накопление органических веществ происходит очень медленно, поэтому и рост лишайников тоже медленный (несколько мм в год).

- Выделяют особые лишайниковые кислоты, которые участвуют, в том числе, в разрушении субстрата, убивают некоторые бактерии.

- Размножаются лишайники половым и бесполым путем:

- Бесполый путь осуществляется главным образом путем фрагментации – отделения кусочков исходного лишайника и образование из них новых лишайников.

- Также бесполое размножение осуществляется за счет образования соредий, изидий, лобул, которые включают в себя несколько клеток водоросли и гифы гриба.

- Половой процесс наблюдается только у грибного компонента.

- Являются пионерами суши и первыми заселяют новые, непригодные для растений, скалы при первичных сукцессиях. Образуют почву.

- Служат питанием для многих животных.

Спасибо Рыбкиной Ю. Г. за редактирование текста!

Источник