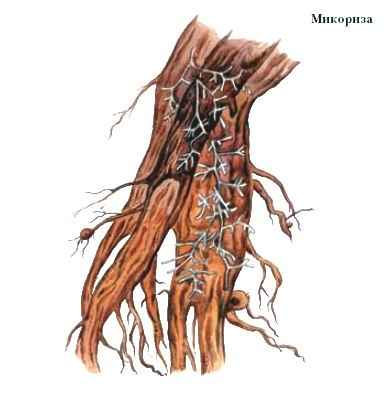

МИКОРИЗА

(от мико. и греч. rhiza — корень), грибокорень, симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения. М. могут образовывать нек-рые зигомицеты, аскомицеты (трюфелевые, Тuberales) и гл. обр. базидиальные грибы (агариковые и болетовые). Различают М. эктотрофную, при к-рой гриб оплетает корень, оставаясь на его поверхности (М. ми. базидиальных грибов — болет, сыроежка, паутинник и др.— с лесными деревьями) и эндотрофную, когда гриб проникает внутрь корня (М. микроскопич. грибов из класса несовершенных с растениями сем. орхидных и вересковых). Тифы гриба в клетках древовидно ветвятся или образуют головчатые вздутия. М. рассматривают либо как мутуалистический симбиоз, от к-poгo выгоду получает и гриб и растение, либо как ограниченный паразитизм. Грибы-микоризообразователи, вероятно, разлагают нек-рые недоступные растению органич. соединения почвы, способствуют усвоению фосфатов, соединений азота, вырабатывают вещества типа витаминов и активаторы роста, а сами используют вещества (возможно, углеводы), извлекаемые ими из корня растения. Семена нек-рых растений (напр., орхидных) способны прорастать только в присутствии гриба.

.(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.)

(грибокорень), симбиоз гриба с корнями растений. Гифы мицелия оплетают корень и могут проникать в него. Гриб получает от растения органические вещества и витамины, а растению даёт аминокислоты и увеличивает всасывающую поверхность корня. Микориза необходима многим растениям, без грибов они медленнее развиваются, чаще болеют, а у орхидей без спор нужного гриба даже не прорастают семена. Микоризу образуют многие шляпочные грибы, некоторые получили название по тому дереву, рядом с которым обитают (подосиновик, подберёзовик, поддубовик и др.).

.(Источник: «Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Гл. ред. А. П. Горкин; М.: Росмэн, 2006.)

Источник

Микориза

грибокорень, взаимовыгодное сожительство (Симбиоз) мицелия (См. Мицелий) гриба с корнем высшего растения. Различают М. эктотрофную (наружную), при которой гриб оплетает покровную ткань окончаний молодых корней и проникает в межклетники самых наружных слоев коры, и эндотрофную (внутреннюю), которая характеризуется внедрением мицелия (гиф гриба) внутрь клеток. Эктотрофна я М. характерна для многих деревьев (дуб, ель, сосна, берёза), кустарников (ива), некоторых кустарничков (дриада) и травянистых растений (гречиха живородящая). Молодые корни этих растений обычно ветвятся, окончания их утолщаются, растущая часть корней окутывается толстым плотным грибным чехлом, от которого в почву и по межклетникам в корень на глубину одного или несколько слоев коры отходят гифы гриба, образуя т. н. сеть Гартига; корневые волоски при этом отмирают (эуэктотрофный тип М.). У кустарничка арктоуса арктического и травянистого растения грушанки крупноцветковой гифы гриба проникают не только в межклетники, но и в клетки коры (эктоэндотрофный тип М.). Эктотрофные М. образуют чаще гименомицеты (роды Boletus, Lactarius, Russula, Amanita и др.), реже — гастеромицеты. В образовании М. на корнях одного растения может участвовать не один, а несколько видов грибов. Однако, как правило, в растительных сообществах встречаются лишь определённые грибы-микоризообразователи — симбионты данных видов растений.

При развитии эндотрофной М. форма корней не меняется, корневые волоски обычно не отмирают, грибной чехол и «сеть Гартига» не образуются; гифы гриба проникают внутрь клеток коровой паренхимы. У растений семейства вересковых, грушанковых, брусничных и шикшевых гифы гриба в клетках образуют клубки, позднее перевариваемые растением (эрикоидный тип М.). В образовании М. такого типа участвуют фикомицеты (роды Endogone, Pythium). У растений семейства орхидных гифы гриба из почвы проникают в семя, образуя клубки, перевариваемые затем клетками семени. Из грибов такой тип М. свойствен несовершенным (род Rhizoctonia) и реже — базидиальным (род Armillaria и др.). Наиболее распространён в природе — у многих однолетних и многолетних трав, кустарников и деревьев самых различных семейств — фикомицетный тип М., при котором гифы гриба пронизывают насквозь клетки эпидермиса корня, локализуясь в межклетниках и клетках средних слоев коровой паренхимы.

М. оказывает на растение благоприятное воздействие: за счёт развитого мицелия увеличивается поглощающая поверхность корня и усиливается поступление в растение воды и питательных веществ. Грибы-микоризообразователи, вероятно, способны разлагать некоторые недоступные растению органические соединения почвы, вырабатывают вещества типа витаминов и активаторы роста. Гриб же использует некоторые вещества (возможно, углеводы), извлекаемые им из корня растения. При разведении леса на почве, не содержащей грибов-микоризообразователей, в неё вносят в небольших количествах лесную землю, например при посеве желудей — землю из старой дубравы.

Лит.: Курсанов Л. И., Микология, 2 изд., М., 1940; Шемаханова Н. М., Микотрофия древесных пород, М., 1962; Лобанов Н. В., Микотрофность древесных растений, 2 изд., М., 1971; Катенин А. Е., Микориза растений Северо-Востока Европейской части СССР, Л., 1972.

Поперечный разрез эндотрофной микоризы клёна: 1 — эпидермис; 2 — кора; 3 — эндодерма; 4 — клубки гиф гриба.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Источник

Грибы-симбионты

Грибы-симбионты или симбиотические грибы в природе, как и само явление симбиоза, долгое время оставалось загадкой. Только лишь в результате настойчивых исследований целого ряда российских, да и некоторых зарубежных, ученых-микологов удалось-таки разгадать эту загадку грибного мира и изучить подобные грибы.

Было обнаружено, что все грибы-симбионты не просто растут по соседству с избранными деревьями, но и само такое соседство оказывается для них взаимовыгодным. При этом гриб-симбионт и корень дерева срастаются в единый грибокорень и образуется так называемая микориза (симбиоз — благоприятное сожительство мицелия (грибницы) с корнем высшего растения), где своими нитями (гифами) грибница гриба-симбионта оплетает все мельчайшие корни растения и проникает внутрь его тканей, вытягивая из них самые необходимые для собственного развития вещества. Корням растений это нисколько не вредит, а наоборот, именно благодаря этому дерево прекрасно извлекает все необходимые ему минеральные вещества из почвы.

Таким примером могут быть молодые саженцы сосен, которые способны вырасти сильными и высокими только лишь в том случае, если их корни хорошо оплетают определённые грибы-симбионты. Другой пример — семена орхидей, которые микроскопически малы и не содержат никаких питательных веществ, поэтому могут прорастать только в том случае, если будут находится в симбиозе с нужными грибами-симбионтами. Вот почему в дикой природе все они встречаются исключительно вблизи от собственных «растений-хозяев».

Положение грибов-симбионтов в природе

Как хорошо известно, очень многие традиционные природные съедобные грибы, как например:

- боровики

- белые грибы

- дубовики

- поддубовики

- подосиновики

- подберёзовики

- маслёнки

- моховики

- гиропоры

- млечники

- грузди

- рыжики

- сыроежки

- рядовки

- мокрухи

- лисички

и являются симбиотическими грибами, в отсутствии «растения-хозяина» существовать просто не могут.

Вот поэтому, многие грибы-симбионты, предпочитающие определённые виды деревьев, попросту исчезают, если эти деревья к несчастью срубают или они погибают сами по себе, или под воздействием грибов-паразитов.

Какие грибы относятся к симбионтам?

Грибами-симбионтами как раз и являются подавляющее большинство самых лучших съедобных видов. Их жизненные процессы очень тесно связаны с определёнными растительными сообществами, поэтому они могут развиваться только в лесу.

Некоторые съедобные грибы, как например:

связаны с сосной, елью, берёзой, дубом, буком, грабом, но совсем не растут в осиновых или ольховых лесах;

способны расти только среди хвойных пород деревьев, в кругу лиственных деревьев вообще не встречаются;

связаны только с лиственными породами деревьев (осиной и берёзой) и крайне редко встречаются в хвойных лесах;

Некоторые ядовитые грибы, как например:

порождают грибницу неразборчиво с хвойными и лиственными деревьями, потому встречаются в лесах разного типа.

Источник

Как называют симбиоз гриба и корня древесных растений?

Каждый знает, например, что подосиновики нужно искать там, где растут осины, подберезовики — в березовых лесах. Оказывается, что шляпочные грибы растут вблизи определенных деревьев не случайно. Те «грибы» , которые мы собираем в лесу, — только их плодовые тела. Само же тело гриба — грибница, или мицелий, — живет под землей и представляет собой нитевидные гифы, пронизывающие почву (см. ст. «Грибы») . От поверхности почвы они тянутся к кончикам древесных корней. Под микроскопом видно, как гифы, словно войлоком, оплетают кончик корня Симбиоз гриба с корнями высших растений называют МИКОРИЗОЙ (в переводе с греческого — «грибокорень») .

Подавляющее большинство деревьев в наших широтах и очень много травянистых растений (в том числе и пшеница) образуют с грибами микоризу. Ученые установили, что нормальный рост многих деревьев невозможен без участия гриба, хотя есть деревья, которые могут развиваться и без них, например береза, липа. Симбиоз гриба с высшим растением существовал еще на заре наземной флоры. Первые высшие растения — псилотовые — уже имели подземные органы, тесно связанные с гифами грибов. Чаще всего гриб лишь оплетает корень своими гифами и образует чехол, как бы наружную ткань корня. Реже встречаются формы симбиоза, когда гриб поселяется в самих клетках корня. Особенно ярко такой симбиоз выражен у орхидей, которые вообще не могут развиваться без участия гриба.

УДАЧИ.

Симбиоз — это длительное сожительство организмов двух или нескольких разных видов растений или животных, когда их отношения друг с другом очень тесны и обычно взаимно выгодны. Симбиоз обеспечивает этим организмам лучшее питание. Благодаря симбиозу организмам легче преодолевать неблагоприятные воздействия окружающей среды.

Источник