Леса

Насаждения могли быть расчленены на участки лесные зоны, однородные внутри себя и отличающиеся друг от друга по различным признакам: форме, составу, возрасту, происхождению, полноте, бонитету и товарности. Но комбинаций этих признаков будет так много, что они потеряют практический смысл. Тем более, что некоторые из признаков можно не учитывать, так как они не играют существенной роли в способе проведения того время насаждения, однородные по всем этим показателям, могут отличаться по целому ряду других признаков, не присущих самому древостою. Так, на самых сухих и бедных почвах и на заболоченных участках могут расти почти одинаковые сосновые древостой. Но на сухих почвах лесовод должен проводить мелиоративные мероприятия, направленные на увеличение увлажнения почвы, а во втором – на удаление избытка влаги.

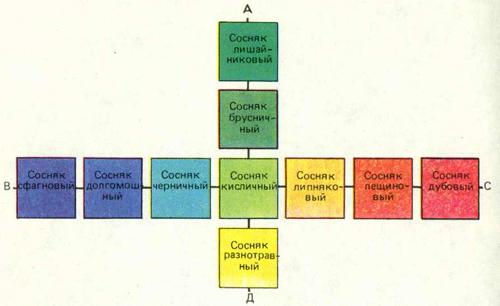

Схема типов сосновых лесов, по В. Н. Сукачеву

Разделить леса на однородные участки довольно трудно. Однако уже первые, если можно так выразиться, типологи – местное население – давали очень удачные и меткие названия типам.

Русский народ давно делил насаждения на различные по составу древостоев и по почвенно-грунтовым условиям участки. Например, «бором» называли сосновый древостой на песчаной почве; «суборью» – сосново-еловый древостой на супесчаной почве, «сураменью» – елово-сосновый древостой на богатой супесчаной почве и т.п.

Классификация типов леса В.Н. Сукачева.

В.Н. Сукачев основным недостатком учения Г.Ф. Морозова считал то, что в нем насаждения классифицировались по почвам, т.е. по признаку, не принадлежащему самому сообществу растений. В качестве основного признака, выявляющего самую сущность ценоза, он предложил использовать организацию фитоценозов (растительных сообществ), выработанную в борьбе за существование между растениями в соответствии с условиями среды. Потом В.Н. Сукачев стал рассматривать тип леса как тип лесного биогеоценоза, понимая под биогеоценозом растительное сообщество (фитоценоз), населяющий его животный мир (зооценоз) и соответствующий участок земной поверхности с его особыми свойствами атмосферы (микроклимата), геологического строения, почвы и водного режима, где все составляет единый взаимообусловленный комплекс. Было предложено очень подробное определение типа леса. Кратко его можно рассматривать как единство условий и лесной растительности, где растительность наиболее полно отражает условия жизни леса.

Действительно, кто может точнее всего оценить богатство почвы или условия увлажнения для сосны, например, чем сама сосна. Ведь проводя самые точные химические анализы почвы, мы не знаем, что может сосна взять из почвы, а что находится в недоступных для извлечения ее корнями соединениях. Так же действуют и различные мелкие, чаще всего травянистые растения, получившие название индикаторов почвенно-грунтовых условий. Очевидно, выделение типов леса по растительности будет самым точным, если растения в течение длительного времени приспосабливались друг к другу, сживались. А что можно сказать о почвенно-грунтовых условиях по растительности, когда в жизнь леса вмешался топор и на вырубке появился случайный набор растений? Многие из них, возможно, и не смогут жить в этих условиях. Таким образом, типология В.Н. Сукачева (об этом говорил и ее автор) пригодна только к лесам, не затронутым хозяйственной деятельностью человека, или к лесам, где эта деятельность выражена в слабой степени.

В. Н. Сукачев предложил детальную классификацию сосновых и еловых типов леса, а позже – и обобщенную схему для многих пород. В этих практических схемах свои типы леса он привязал к условиям местопроизрастания (так в лесоводстве называются почвенно-грунтовые условия, характеризующие богатство и влажность почвы; в меньшей степени учитываются и другие условия). Схему идеальной земной поверхности В. Н. Сукачев построил в виде системы координат («креста»). Идущий вверх ряд А представляет собой ряд постепенного увеличения сухости почвы, идущий влево ряд В – увеличение застойного увлажнения, идущий вправо ряд С – увеличение богатства почвы и идущий вниз ряд D – увеличение проточного увлажнения. В схеме еловых лесов дополнительно выделен ряд Е – переход от застойного к проточному увлажнению.

Сосновые леса В.Н. Сукачев делит на 6 групп, в каждой из которых выделены отдельные типы леса. Вот их перечень.

II. Сосняки-долгомошники: сосняк-долгомошник

III. Сосняки сфагновые: сосняк сфагновый

IV. Сосняки болотно-травянистые:

VI. Сосняки лишайниковые: сосняк лишайниковый

В еловых лесах выделены следующие группы и типы леса:

II. Ельники-долгомошники: ельник-долгомошник

IV. Ельники болотно-травянистые:

б) ельник травяно-сфагновый

Некоторые ученые пытались включить в тип леса требование применять однородные хозяйственные мероприятия, неоднократно подчеркивали, что само появление лесной типологии вызвано планированием и проведением таких мероприятии. Однако типы леса для этой цели оказались мелкими, их пришлось объединить в группы, которые и приведены на предложенных выше схемах.

Экологическая типология П. С. Погребняка.

П.С. Погребняк рассматривает типы леса как образом, главными признаками для выделения типов леса он считал климатические и почвенно-грунтовые условия, ибо они в конечном счете определяют характер роста и возобновления древесных пород. И там, где лес подвергся влиянию человека и изменил свой первоначальный синоним типа местообитания и как единство организмов и среды. Основной причиной развития растительности он считает взаимоотношения между растительностью и средой. К одному типу леса он относит как коренные, так и производные насаждения. Сюда же входят вырубки (по крайней мере, свежие, не истощенные длительным сельскохозяйственным пользованием), а также лесные культуры любого состава. П.С. Погребняк неоднократно отмечал, что лес является насаждением (древостоем), «погруженным» в местообитание. Местообитание – главная, важнейшая сторона леса. Таким облик, лесовод должен знать, какие породы могут лучше всех расти в данных условиях, т.е. за какими деревьями нужно ухаживать или какие разводить, если лес полностью вырублен и естественно не возобновляется.

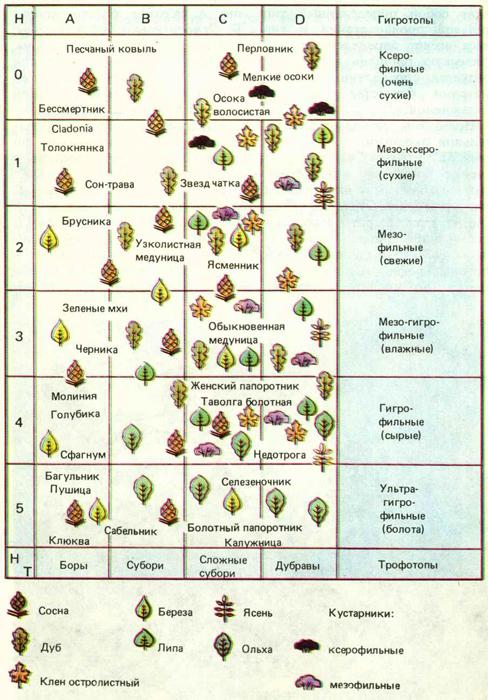

За основу П.С. Погребняк взял условную плоскость – идеальную земную поверхность, т.е. поверхность, на которой плодородие (или, как пишет автор, химическое плодородие) и условия увлажнения изменяются плавно, в одном направлении. Так, богатство почвы увеличивается слева направо, а влажность сверху вниз. Вся эта плоскость разделена на 24 клетки, каждая из которых представляет собой определенный тип условий произрастания и тип леса, имеет определенную эдафическую площадь и характеризуется определенными параметрами богатства почвы и увлажнения.

Классификационная схема типов леса обитания П.С. Погребняка

Пользуясь методами сравнительной экологии, Е.В. Алексеев, П.С. Погребняк и другие ученые произвели классификацию по количеству питательных веществ в почве. Отдельные типы они назвали трофотопами (трофос – пища, топос – местообитание).

Всего выделено 4 трофотопа. Трофность почв определяется по набору растений- индикаторов. Вот эти трофотопы:

B. Относительно бедные почвы;

C. Относительно богатые почвы;

D. Богатые почвы. В самой классификации дана подробная характеристика местообитаний и почв по этим группам.

Аналогичным образом произведена классификация и по влажности. Всего выделено 6 гигротопов (гигрос – влажность, топос – местообитание). Оценка влажности также произведена методами сравнительной экологии, по растениям-индикаторам. Вот эти гигротопы: 0 – очень сухие местообитания или крайне сухие, 1 – сухие местообитания, 2 – Свежие местообитания, 3 – влажные местообитания, 4 – сырые местообитания, 5 – лесные болота, или мокрые местообитания. Для учета кли-матических факторов предложено несколько сеток для различных географических районов. Так, для сосновых лесов определенным трофотопам соответствуют: А – боры, В – субори, С – сложные субори или судубравы, D – дубравы. Для еловых лесов: А – боры, В – субори, С – сурамени, D – рамени. Д. В. Воробьев для учета климатических факторов предложил особую единицу – климатический тип зонального участка.

Типы леса по этой классификации называются по трофности и влажности почв (например, сухой бор, влажная суборь) и обозначаются буквами и цифрами, например те же типы – Ai и Вз. Последнее время в связи с возрастающим влиянием человека при выделении типов леса все чаще за основу принимаются условия местообитания и учитывается динамика изменения растительности в лесной зоне.

Источник

Классификация типов леса и условий местопроизрастания по академику В.Н. Сукачеву

В.Н. Сукачев является основателем фитоценологического направления в лесной типологии.

Основой классификационной единицей лесных фитоценозов по Сукачеву является растительная ассоциация, которая и рассматривается им как тип леса.

Это понятие Сукачев определяет следующим образом: «Растительная ассоциация или тип леса объединяет фитоценозы, . характеризующиеся однородным составом, строением, . имеющие однородный характер взаимоотношений как между растениями, так между ними и средой, и . равноценные условия местопроизрастания. ».

В соответствии с этим В.Н. Сукачев подразделяет все леса таежной зоны на следующие группы, отражающие силу эдификаторности древесных пород и соответственно степень специфичности нижерас- положенных ярусов (рис. 5.1).

Далее для северной половины европейской части СССР Сукачев наметил 5 основных условий местопроизрастания:

- 1) почвы более или менее богатые, глинистые, суглинистые или супесчаные, хорошо дренированные, на местах с достаточно выраженным рельефом, на севере большей частью, приуроченные к рекам;

- 2) такие же почвы, но уже заболачивающиеся, менее хорошо дренированные, с менее развитым рельефом, на севере большей частью расположенные вдали от рек;

- 3) почвы еще более заболоченные, с нерасчлененным рельефом, равнинные, еще далее расположенные от рек;

- 4) дно узких долин рек и ручьев (лога), где временами заметно сильное увлажнение, но воды в большей или меньшей степени проточные;

- 5) места, имеющие на севере исключительно богатые почвы, чаще всего связанные с близким залеганием известковых пород.

Рис. 5.1. Леса таежной зоны (по В.Н. Сукачеву)

К эдафическим условиям были приурочены группы типов леса (табл. 5.1). Каждая группа слагалась из типов леса.

На основании полученных данных для каждой растительной формации в пределах климатической зоны можно было построить эдафо-фитоценотическую схему. Эдафо-фитоценотические схемы для ельников и сосняков, разработанные В.Н. Сукачевым представлены на рис. 5.2.

В каждой схеме была стержневая группа типов леса. Это зеле- номошники. Наименование типа леса давалось по доминирующей древесной породе и доминирующему растению из кустарникового, травяного или мохового ярусов. К нему примыкали типы с условиями, изменяющимися в направлении сближения с другой группой.

Получались эдафо-фитоценотические ряды, каждый из которых отображает изменение экологических факторов: влажности почвы, ее режима, богатства почвы:

- -Ряд А (вверх). Характеризует возрастающую сухость и бедность почвы

- -Ряд В (влево). Обозначает увеличение влажности почвы и ухудшение ее аэрации.

- -Ряд С (вправо). Возрастание богатства почвы при нормальном увлажнении.

- -Ряд Д (вниз). Увеличение степени увлажнения проточной водой.

- -Ряд Е (только в ельниках). Изменение степени аэрации переувлажненных почв.

Типы еловых лесов по В.Н. Сукачеву:

- 1. Ельники-зеленомошники. Рельеф достаточно развит, почвы богатые, дренированные:

- -Е-кисличник

- -Е-черничник

- -Е-брусничник

- -типичный сфагновый ельник

- -осково-сфагновый ельник.

- -Е-лог

- -травяно-сфагновый ельник

- -Е-липовый

- -Е-дубовый

Сосновые типы леса в отличие от еловых располагаются преимущественно на песчаных и супесчаных почвах, но встречаются и на торфянистых почвах, редко на суглинистых.

Они разделяются на следующие группы:

- 1. С-зеленомошники; рельеф более или менее развит, места хорошо дренированные, почвы мало богатые. Главнейшие типы — С- брусничник, С-кисличник, С-черничник.

- 2. С-долгомошники; рельеф менее развит, места слабее дренированы, почвы несколько заболоченные (С-долгомошники).

- 3. Сфагновые сосняки; рельеф равнинный или представляет собой дно котловин, места недренированные, почвы заболочены; очень распространенная на севере группа типов (С-сфагновый).

4. С-травяно-болотные; рельеф разнообразный, почвы достаточ но увлажнены, но застаивания воды не наблюдается (С-травяно болотный).

Рис. 5.2. Эдафо-фитоценотические схемы В.Н. Сукачева для сосняков (а) и ельников (б)

Группы типов леса по В.Н. Сукачеву

Источник