- Лесопользование: эффективность и точки роста

- Лесовосстановление и уход, как составляющая часть технологии добычи возобновляемого природного ресурса, древесины, — хорошо изученный, прогнозируемый и управляемый процесс. Рассмотрим лесовосстановление с точки зрения бизнес-процесса.

- Лесовосстановление

- Недобор

Лесопользование: эффективность и точки роста

Лесовосстановление и уход, как составляющая часть технологии добычи возобновляемого природного ресурса, древесины, — хорошо изученный, прогнозируемый и управляемый процесс. Рассмотрим лесовосстановление с точки зрения бизнес-процесса.

Период выращивания леса с момента его посадки до достижения им возраста спелости и момента рубки главного пользования составляет полный цикл жизни лесных насаждений, который повторяется. Правильные и эффективные лесотехнические работы позволяют сокращать срок такого цикла и значительно увеличить продуктивность каждого гектара. Для примера: участок леса в России с запасом 200 м 3 на 1 га к финальной рубке считается едва ли не «золотоносным месторождением». В Швеции производительность 1 га леса за весь цикл роста составляет 500-800 м 3 древесины. Откуда такая разница?

Начало цикла — закладка на месте вырубленного леса новой плантации — восстановление ресурса. В основе подхода к лесовосстановлению и в России, и за рубежом одни и те же базовые принципы: получение экономически ценного, приемлемого по составу для места произрастания древостоя. Но в России львиная доля лесовосстановления (до 80%) приходится на естественное возобновление.

В Скандинавских странах, где модель устойчивого интенсивного лесопользования применяется уже более 100 лет, все по-другому. Посадка саженцев сосны по сравнению с посевом позволяет выиграть около двух лет, а по сравнению с естественным возобновлением — от трех до пяти лет. А в случае с посадками ели выигрыш может составить и все 15 лет! Задержка в проведении лесовосстановительных мероприятий на пять лет снижает показатели экономической продуктивности на 20%.

Ущерб от невыполнения эффективного лесовосстановления и последующего должного ухода в молодняках невозможно компенсировать на дальнейших этапах выращивания древостоя. Лес растет очень медленно: зачастую, посадив дерево, человек может и не увидеть, как это дерево, достигшее спелости, будет срублено — человеческая жизнь бывает короче жизни дерева. Тем не менее при должном уходе на разных этапах роста посадок можно получать древесину, компенсируя затраты на уход. Рубки ухода — это часть эффективного лесопользования, позволяющая улучшать лесоводческие свойства насаждений, ускорять прирост запаса на корню и зарабатывать деньги, получая в результате ухода сырье для целлюлозы и биологическую массу для производства энергии.

Российские же реалии таковы. В регионах, где переработка древесины зависит от крупных кластерообразующих предприятий с устаревшими технологиями, оставшимися с советских времен, освоение лесов ведется выборочно, преимущественно по хвойным породам. Непригодный для переработки в целлюлозу лиственный лес оставляют переспевать на корню или вырубают, лишь для того чтобы сжечь. За многие десятилетия безостановочной эксплуатации без должного внимания к лесовосстановлению леса вокруг таких предприятий истощаются, заставляя лесозаготовителей уходить все дальше, увеличивая плечи перевалки древесины. В кризисные годы, а часто и сегодня можно видеть картину, когда хвойные балансы просто сжигают на делянке, забирая лишь комлевую часть на пиловочник. Причина банальная: заготовленную древесину слишком далеко везти до комбината, при слишком удаленной вывозке стоимость балансов уже много ниже уровня рентабельности.

Швеция, которая обладает 1% запасов мировых лесов, производит 5% всей мировой древесины, что составляет 10% оборота международной торговли страны. Прирост древесины ежегодно составляет 110 млн м 3 при уровне заготовки 60 млн м 3 .

Считая, что лес вырастет сам (а именно к такой мысли подводит российский Лесной кодекс в части требований к лесовосстановлению), однажды мы придем к ситуации, из которой не будет другого выхода, как прекратить работу крупнейших целлюлозных комбинатов страны по экономическим соображениям.

Лесовосстановление

Лесовосстановление — это комплекс мер, направленных на возобновление древостоя экономически ценных пород на месте финальной рубки, фундаментальный этап закладки всего цикла оборота, когда формируются основные характеристики вновь выращиваемого леса. Однако следует понимать, что сам процесс посадки или посева является лишь вершиной айсберга.

Лесовосстановление начинается со сбора посадочного материала, его обработки и оценки качества. Казалось бы, что может быть проще, чем купить семена сосны или ели, распахать делянку и вручную, размашистыми движениями разбросать семена?

Современные методы лесоводства позволяют получить семена сосны со всхожестью до 96%. За этими цифрами стоит кропотливый труд человека и работа специальных устройств для очистки и сепарации семян.

В естественных условиях биологический материал не достигнет такого уровня качества.

96%-ная всхожесть означает, что если обеспечить необходимые условия высева и правильно выбрать место и время, то можно предельно точно задать характеристики будущего леса, обеспечить максимально эффективное его развитие в первые годы жизни растений, сэкономить средства на последующем уходе. Залогом всего перечисленного, помимо высокого качества семян, служит их прецизионный высев. Сочетание двух этих факторов позволяет получать нужный результат лесовосстановления, а также экономию материала. При густоте посева 25-40 шт. на 1 пог. м и междурядном расстоянии 2 м высевается всего около 200 тыс. шт. семян на 1 га. Вес этого количества семян составляет около 0,7 кг. При существующей сейчас практике для посева на одном гектаре используется не один килограмм семян. Стоимость 1 кг семян — от 8 до 12 тыс. руб. Нетрудно подсчитать, какой могла бы быть экономия.

При искусственном лесовосстановлении саженцами у арендатора есть выбор между двумя способами: посадкой растений с открытой корневой системой (ОКС) и посадкой саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС). Ключевая характеристика первого способа — невысокая стоимость: в 2-4 раза ниже, чем при ЗКС. Но у метода ОКС есть строгие требования по времени посадки: либо ранняя весна, либо поздняя осень. Кроме того, у растений, посаженных по такому методу, низкая приживаемость. Нередки случаи, когда при контроле приживаемости на следующий после посадки сезон количество выживших растений таково, что арендатору приходится выполнять подсадку, а это дополнительные траты. Еще не так давно термина «закрытая корневая система» не существовало в официальном глоссарии лесного хозяйства и этот передовой метод получения высококачественного посадочного материала с точки зрения нормативов ничем не отличался от классического, в соответствии с которым в зависимости от условий произрастания следует высаживать на 1 га от 4 до 6 тыс. саженцев.

За несколько последних лет ситуация в российском лесном хозяйстве немного изменилась, термин «закрытая корневая система» официально ввели в оборот, требования к густоте посадок пересмотрели: теперь по нормативам на 1 га необходимо 2-2,5 тыс. саженцев с ЗКС. Скандинавский опыт показывает, что эта цифра может быть уменьшена еще, до 1-1,6 тыс. шт. Этого количества саженцев вполне достаточно, с учетом того, что выживает более 98%. При равномерной посадке и такой небольшой густоте в первое десятилетие требуется значительно меньший уход, чем при более густых посадках.

Но в отдельных регионах арендаторы, использующие саженцы с ЗКС, недовольны их качеством. Вероятнее всего, причина в нарушении технологии выращивания саженцев, и это еще раз доказывает, что даже в самой передовой технологии немаловажную роль играет так называемый человеческий фактор.

Подготовка почвы — еще один важный элемент лесовосстановления. Часто, для того чтобы получить приемлемый по качеству лес, достаточно лишь немного помочь природе: минерализовать почву, освободить ее поверхность от травы. В результате семенные куртины или стена прилегающего леса самостоятельно засеют распаханные участки. В лесоводстве существует несколько мнений насчет того, в какую почву следует высаживать саженцы: в минеральный слой грунта, освобожденный от гумуса, или в борозду, оставляемую плугом; есть и компромиссный вариант.

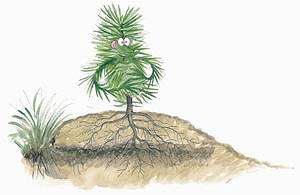

Современный скандинавский подход — создание микроповышений (холмиков). Как слоеный пирог, он состоит из двойного слоя гумуса покрытого тонким (3-8 см) слоем минеральной почвы. Вот в такой холмик и сажают саженец. Внутренний слой гумуса, перегнивая, питает корневую систему саженца и обеспечивает его хороший рост. Вся растительность на площади микроповышения уничтожается. Создается правильный воздушный и водный баланс. Лишняя влага скапливается в ямке, созданной при обработке почвы. Поверхностный минеральный слой хорошо прогревается на солнце днем и защищает от вредителей. Ночью температура воздуха вокруг саженца, растущего на холмике, на пару градусов выше температуры остальной поверхности. Все эти факторы повышают скорость развития растения, посаженого на вершине микроповышения, по сравнению с посаженными по обычным технологиям в течение первых пяти лет роста на 150-200%, а к 18-летнему возрасту дерева — на 200-500%.

Сегодня в России для минерализации, как правило, используются лесной плуг и отечественный гусеничный трактор, обычно списанный с трелевочных работ. На первый взгляд кажется, что это вполне приемлемый экономичный вариант техники для выполнения лесотехнических мероприятий. Но на самом деле постоянные поломки, когда работа останавливается на каждом пне, большой расход топлива, невысокая скорость обработки (редко больше 0,25 га/ч) — все это приводит к немалым затратам и низкой эффективности таких работ.

Лесотехнические агрегаты, которые используют за рубежом, пока еще многим российским предприятиям кажутся дорогостоящими. Хотя в России уже есть и те, кто по достоинству оценил возможности и выгоды новой технологии и современной техники.

Высокая скорость обработки позволяет резко сократить издержки. Используя одну машину, можно обрабатывать за сезон не одну тысячу гектаров лесных площадей. Средства, сэкономленные на эксплуатационных расходах, способствуют быстрой окупаемости такой техники — всего за два-три сезона при средних сезонных объемах подготовки почвы до 1000 га. Надежность и ресурс таких агрегатов весьма высоки.

Очень важно понимать, что лесотехнические работы, связанные с лесовосстановлением и уходом за лесом, — это очень сложная работа. Она не приносит таких быстрых и ощутимых доходов, как лесозаготовка. Это тяжелый физический труд для операторов машин и большие нагрузки для самой техники. Но, используя современные технологии и агрегаты, можно превратить эти работы из безнадежно убыточного занятия, лежащего на плечах арендаторов лесных участков тяжелым бременем, в эффективный и доходный бизнес.

Евгений Савченко, ООО «ЭкоВуд»,

Фотографии: Андреас ЛУНДИН,

Иллюстрации: Bracke Forest AB

Источник статьи: http://lesprominform.ru/jarticles.html?id=3378

Недобор

Задумка хорошая: площади восстановленных лесов увеличатся многократно. Десятки тысяч гектаров вырубаются сегодня под строительство линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, освоение месторождений полезных ископаемых и прокладку трубопроводов. Тысячи гектаров отдаются населенным пунктам для расширения зоны застройки.

Только в УрФО дополнительно должны будут восстановить (посеять семена, высадить саженцы или удобрить почву, чтобы молодняк леса вырос сам) 31 тысячу гектаров — это половина от нынешнего объема лесовосстановления. Всего же в округе требуется восполнить 1,2 миллиона гектаров леса, пострадавшего от пожаров или вырубок, погибшего от естественных причин. Однако эксперты высказывают сомнения в том, что задуманное осуществимо, поскольку лесное хозяйство сегодня переживает далеко не лучшие времена.

Площади питомников, в которых на Урале выращивают сеянцы ценных пород деревьев, год от года не увеличиваются, а сокращаются. Так, по данным департамента лесного хозяйства по УрФО, в прошлом году они составляли 73 гектара, а в этом — только 67. Выращенного там посадочного материала не хватит даже на уже запланированные объемы лесовосстановления: на кампанию 2018 года, по подсчетам чиновников, понадобится 70,5 миллиона саженцев, в то время как в питомниках вырастили только 45,6 миллиона.

Поясним: лесовосстановлением обязаны заниматься как арендаторы лесных участков, так и органы исполнительной власти. Первые, понятно, ответственны только за свои наделы, а вторые должны следить за неарендованными участками, в том числе за теми, где вырубку ведет местное население для своих нужд. Так вот, сеянцев в питомниках, работающих при лесничествах, не хватает даже на то, чтобы высадить их в зонах ответственности властей. Где брать посадочный материал арендаторам — большой вопрос. Питомников, работающих на коммерческой основе, очень мало. Самим предпринимателям выращивать сеянцы негде, да и не хочется возиться. Вот и зарастают сосновые вырубки березой да осиной.

Как власти могут повлиять на тех арендаторов, которые не выполняют обязательства? Их штрафуют. Так, в прошлом году только в Свердловской области штраф был наложен на 268 арендаторов лесных участков, которые в общей сложности заплатили 5,1 миллиона рублей, то есть примерно по 20 тысяч рублей на каждого. Невеликие деньги для предпринимателя. Конечно, проще заплатить, чем с нуля вырастить новый лес. С теми, на кого внушения совсем не действуют, прекращается договор аренды участка. Так, в Югре в 2018 году расторгли три таких договора, в Свердловской области — пять, еще три дела находятся на рассмотрении в суде. Но лесу от этого, конечно, не легче.

Правда, есть в этой бочке дегтя и ложка меда. В Курганской области бывшие питомники лесничеств передали арендаторам лесных участков в пользование. Теперь они выращивают там саженцы — каждый для себя. Из 16 существующих в регионе питомников 14 переданы в аренду, еще два остались закреплены за Курганским лесопожарным центром. В областном департаменте природных ресурсов сообщили: регион не сталкивается с недостатком посадочного материала — потребность составляет 12,8 миллиона штук, выращено 13,5 миллиона. Лесовосстановление почти полностью ведется за счет арендаторов лесных участков: они потратили на это в 2015-2017 годах 102 миллиона рублей, а общий объем затрат на лесовосстановление в Зауралье в эти годы составил 109 миллионов. Другие субъекты УрФО такими успехами похвастать не могут. В Свердловской области, к примеру, из 21,8 гектара площади питомников арендаторы леса обрабатывают лишь 2,7 гектара.

В Югре ситуация еще более тяжелая: здесь по плану нужно высадить почти семь миллионов саженцев, а сегодня регион располагает только 4,5 миллиона штук.

— Недостающая часть посадочного материала, климатически приспособленного к выращиванию на территории Югры, приобретается в соседних регионах — Свердловской, Челябинской и Томской областях, — сообщили «РГ» в департаменте недропользования и природных ресурсов автономного округа.

Вообще, региональные департаменты, поставленные контролировать функционирование лесного хозяйства, бодро рапортуют о том, что особенных проблем в их сфере нет, а если и есть, то все они решаются уже здесь и сейчас. Вот, например, что читаем в официальном докладе департамента лесного хозяйства по Свердловской области: «Общая потребность области в стандартном посадочном материале составляет 20 миллионов штук. В питомниках по госзаданию выращено 5,9 миллиона штук. Этого объема достаточно для выполнения посадки леса, дополнения лесных культур и комбинированного лесовосстановления в рамках государственного заказа 2018 года на свободной от аренды территории лесного фонда. Недостающий объем — 14,1 миллиона штук — приобретается арендаторами лесных участков Свердловской области в частных питомниках Свердловской, Тюменской и Челябинской областей». И все, проблемы как бы нет. Но на самом деле она стоит очень остро. Во-первых, сеянцев из частных питомников на всех не хватает. Во-вторых, там часто не соблюдаются требования лесосеменного районирования, так что вновь посаженный лес в условиях нашего климата может не обладать устойчивостью к болезням и вредителям.

— Как показывают результаты государственного мониторинга воспроизводства лесов за 2017 год, на проверенных объектах в первый же год после посадки гибнет от 6 до 42-х процентов лесных культур, к десятому году — от 8 до 20 процентов молодых деревьев. Без должного ухода по результатам обследования от 3 до 38 процентов проверенных объектов лесовосстановления не соответствуют предъявляемым требованиям: некоторые участки заросли лиственными породами вместо хвойных, а где-то количество главной породы резко снижено (допустим, вместо пяти тысяч сосен по факту только тысяча) — сообщили в департаменте лесного хозяйства по УрФО.

Как улучшить ситуацию? Представители окружного департамента настаивают на том, что нужно увеличить используемые продуцирующие площади питомников, повысить культуру выращивания посадочного материала. А еще решить кадровый вопрос и привести в порядок все документы.

Александр Клепалов, заместитель начальника Сысертского участка Уральской базы авиационной охраны лесов, опытный лесовод, своими руками выращивающий в теплицах сосенки, в первый год после сева похожие на газонную траву, сам принимающий шишки у местных жителей, пожимает плечами: финансировать надо, наращивать объемы госзаказа на посадочный материал. Ведь того, что выращивается сегодня, хватать не будет даже на нужды самих лесничеств.

Источник статьи: http://rg.ru/2018/08/22/reg-urfo/regionam-urala-ne-hvatit-sazhencev-dlia-vosstanovleniia-lesov.html