Цветы

С полей несется голос стада,

В кустах малиновки звенят,

И с побелевших яблонь сада

Струится сладкий аромат. Цветы глядят с тоской влюбленной,

Безгрешно чисты, как весна,

Роняя с пылью благовонной

Плодов румяных семена. Сестра цветов, подруга розы,

Очами в очи мне взгляни,

Навей живительные грезы

И в сердце песню зарони.

Статьи раздела литература

- Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

- Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

- Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

- Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

- Как предложить событие в «Афишу» портала?

- Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

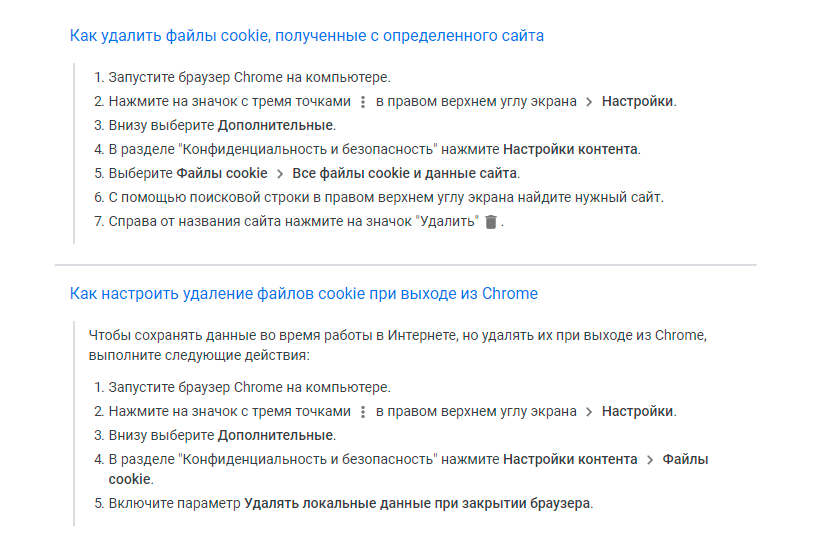

Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.

Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.

Электронная почта проекта: stream@team.culture.ru

Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.РФ».

В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».

Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.

Источник статьи: http://www.culture.ru/poems/11310/cvety

Стихи про яблоню

Весенней яблони, в нетающем снегу,

Без содрогания я видеть не могу:

Горбатой девушкой — прекрасной, но немой —

Трепещет дерево, туманя гений мой.

Как будто в зеркало, смотрясь в широкий плес,

Она старается смахнуть росинки слез

И ужасается, и стонет, как арба,

Вняв отражению зловещего горба.

Когда на озеро слетает сон стальной,

Бываю с яблоней, как с девушкой больной,

И, полный нежности и ласковой тоски,

Благоуханные целую лепестки.

Тогда доверчиво, не сдерживая слез,

Она касается слегка моих волос,

Потом берет меня в ветвистое кольцо, —

И я целую ей цветущее лицо.

Распустилась яблонька,

У бабушки в саду.

Она такая маленькая,

Первый раз в цвету.

Тонкий, очень нежный,

Весенний аромат,

Утопает в розовом,

Яблоневый сад.

Яблони в цвету —

Скажи на милость.

Яблони в цвету —

Мне не приснилось.

Всюду зелено

И дождь по крышам.

Так же зелено

В моем саду.

Радуют луга

И травы в росах.

Радуют луга,

Девчата в косах.

Звезды надо мной,

Луна на диво.

Звезды надо мной

В моем саду.

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст

О, моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь.

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Осень! Cладкий запах яблок,

Небывалый урожай,

Много их под сенью яблонь,

Наклоняйся, собирай.

Детки яблони довольны,

Низко ветки свесились,

Деткам яблони не больно,

Близко падать, весело.

И рассыпались ковром,

Не пройти по саду,

Яблоня своим добром

Поделиться рада.

С полей несётся голос стада,

В кустах малиновки звенят,

И с побелевших яблонь сада

Струится сладкий аромат.

Цветы глядят с тоской влюблённой,

Безгрешно чисты, как весна,

Роняя с пылью благовонной

Плодов румяных семена.

Сестра цветов, подруга розы,

Очами в очи мне взгляни,

Навей живительные грезы

И в сердце песню зарони.

Яблони обнимают аллею ароматом расцвета.

Облетая, белоснежные лепестки, покрывают

Землю спонтанными узорами.

Я попадаю под летящие лепестки.

Замедляю шаг. Устремляюсь сердцем в очарование.

Миг бодрствования замер.

Доли секунд. Помню ли я себя вчера?

Ощущения будней? Года? Воспоминания

Так неясно — расплывчаты.

В кругу одуванчиков бегает ребенок,

От его улыбки лучики счастья —

Сияют.

Милая нарядная солнечная яблоня!

Аромат чарующий льётся в небеса!

Так легко и радостно вдруг на сердце стало мне!

И весна вдохнула вновь веру в чудеса!

Розовые, белые лепестки — цветочки!

В платье подвенечном, как же хороша,

Яблонька вся светится! Нежные листочки!

Я замру под деревцем! И поёт душа!

Улыбнусь задорно! Посмотрю с восторгом!

Не налюбоваться мне трепетной красой!

Выйду в сад навстречу лучезарной зорьке,

И умоюсь с веточек чистою росой!

Поклонюсь я яблоньке, прошепчу ей нежное.

Отзовётся деревце солнечным теплом!

И любовь лучистая, и любовь безбрежная

Засияет ласковым радужным цветком!

Источник статьи: http://stihi-pro.pp.ua/sid_0_cid_1_tid_2/stihi_pro_yablonyu.html

Образцы анализа сложносочиненного предложения1

I. В кустах малиновки звенят7, и с побелевших яблонь сада струится сладкий аромат2. (А. А. Фет)

1. Предложение сложносочиненное, двучленное.

3. Предложение однородного состава (открытой структуры).

4. Основные средства связи — одноместный соединительный союз и недифференцирующего типа и перечислительная интонация.

5. Дополнительные средства связи — модально-временная од- ноплановость частей; использование лексических единиц, содержащих общие семантические компоненты <кусты, яблони, сад).

6. Общее синтаксическое значение — соединительное.

Последовательность элементов анализа и нумерация его этапов определяются в каждом конкретном случае применительно к особенностям разбираемого предложения.

7. Частное синтаксическое значение — соединительно-перечислительное.

Таким образом, это сложносочиненное предложение с соединительно-перечислительными отношениями (одновременности).

8. Модель свободная, нефразеологизированная (нет добавочных, устойчиво воспроизводимых средств связи).

9. Предложение коммуникативно членимое.

II. Моя песня была лишена мотива1, но зато ее хором не спеть2! (И. Бродский)

1. Предложение сложносочиненное, двучленное.

3. Предложение неоднородного состава.

4. Основные средства связи предикативных частей — одноместные противительные союзы но и зато и противительная интонация. Первый из союзов (но) является недифференцирующим, второй (зато) — дифференцирующим, он связан с выражением возместительного значения и выступает как союз-конк- ретизатор.

5. Дополнительные средства связи частей — наличие анафорического местоимения ее во второй части; фиксированный порядок частей; слова, содержащие общие семантические компоненты (іпесня, мотив, спеть).

6. Структура негибкая.

7. Общее синтаксическое значение — противительное.

8. Частное синтаксическое значение — возместительное.

Таким образом, это сложносочиненное предложение с противительно-возместительными отношениями.

9. Модель свободная, нефразеологизированная.

10. Предложение коммуникативно членимое.

11. Предложение повествовательное.

12. Восклицательное (эмоционально окрашенное).

III. Говори1, или я сегодня же расскажу про тебя начальнику2! (А. Гайдар)

1. Предложение сложносочиненное, двучленное.

3. Предложение неоднородного состава.

4. Основные средства связи — одноместный недифференцирующий разделительный союз или и разделительная интонация.

5. Дополнительное средство связи — соотнесенность модальных планов предикативных частей: форма повелительного наклонения в первой части и форма будущего времени изъявительного наклонения во второй части выражают гипотетичность действий, несовместимых друг с другом.

6. Структура негибкая.

7. Общее синтаксическое значение — разделительное.

8. Частное синтаксическое значение — значение альтернативной мотивации (предполагаемая во второй части ситуация рассматривается как нежелательное следствие невыполнения действия, указанного в первой части). Таким образом, это сложносочиненное предложение альтернативной мотивации.

9. Модель свободная, нефразеологизированная.

10. Предложение коммуникативно членимое.

11. Предложение побудительно-повествовательное.

ІУ. Я ничего не отвечалК — да и зачем мне было отвечать2?!

1. Предложение сложносочиненное, двучленное.

2. Моносубъектное (субъект во второй части выражен формой дательного субъектного мне).

3. Предложение неоднородного состава.

4. Основные средства связи — одноместный составной присоединительный союз да и дифференцирующего типа и особый характер интонации (значительное понижение голоса после первой части).

5. Дополнительные средства связи — лексический повтор сказуемых и координация местоименных форм <я — мне).

6. Структура негибкая.

7. Общее синтаксическое значение — присоединительное: содержание второй части — дополнительное замечание по поводу первой.

8. Частных синтаксических значений в данном типе сложносочиненных предложений не отмечается.

9. Модель свободная, нефразеологизированная (добавочных средств связи нет).

10. Предложение коммуникативно членимое.

11. Предложение повествовательно-вопросительное (вторая часть содержит риторический вопрос).

14. Интонация, характерная для присоединительного предложения, и функциональная разнородность частей отмечаются на письме сочетанием двух знаков — запятой и тире. Тире сигнализирует о резком присоединении, близком к противопоставлению.

Комментарии к анализу сложносочиненного предложения

1. При определении количества предикативных частей затруднения может вызвать квалификация предложений, предикативные части которых: а) характеризуются неполнотой: Челнок трещит[193] — и пополам2 (А. С. Пушкин); б) строятся по схемам однокомпонентных (односоставных) предложений: Птиц не видать;, но они слышны2 (И. Бродский); в) включают только междометия и междометные сочетания: Объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным1, и — айда2! (А. П. Чехов).

Неполный, однокомпонентный или нечленимый в структурном отношении характер одной из предикативных частей, влияя на семантику сложносочиненного предложения, не меняет его количественной характеристики: все приведенные выше предложения являются двучленными.

Вставные конструкции и вводные компоненты, осложняющие предложение, не рассматриваются как предикативные части и не учитываются при определении типа сложносочиненного предложения по количеству его частей. Так, предложение Шести лет еще нет1, а способности, доложу вам, необыкновенные2 (А. П.Чехов) является двучленным.

2. При определении полисубъектности или моносубъектности сложносочиненного предложения нужно обратиться к рассмотрению семантической структуры предложения, при этом не следует смешивать понятия «субъект» и «подлежащее». Под субъектом понимается элемент типовой ситуации, который выступает как «субстанция, являющаяся источником приписываемого ей непассивного предикативного признака. Как источник непассивного предикативного признака выступает тот <то), кто <что) производит (намеренно или ненамеренно) действие (Кто-то идет; Официант уронил подносу Вам придется сдать оружие; Выходить мне замуж? Вами решена важная задача), выполняет функцию реципиента <Мы получили интересную информацию), находится в определенном состоянии. выступает как бытующая субстанция <Он здесь был; Его здесь не было), является элементом отношения <Он зависит от них)»

Таким образом, как полисубъектные должны рассматриваться сложносочиненные предложения, части которых построены как инфинитивные, неопределенно-личные, бытийные безличные предложения, а также безличные предложения со значением состояния лица <Брату грустно] Меня клонит в сон) или воздействия на предмет стихийных явлений и технических средств <Грозой разбило дерево; Нас чуть не раздавило машиной).

Особую группу составляют безличные предложения типа Смеркается; Светает, в семантической структуре которых нет явного субъекта. Эти предложения часто рассматриваются в лингвистической литературе как «бессубъектные», однако они имеют особую семантику: неопределенный неодушевленный субъект «совпадает» с предикатом и имеет место «диффузный субъект — предикат»1. Для предиката в этом случае не устанавливается дискретный по отношению к нему субъект. Поэтому эти конструкции могут рассматриваться как предложения с нулевой репрезентацией субъекта, а сложносочиненные предложения, включающие подобные части, — также как полисубъектные: Светает;, и пора уже собираться в дорогу2.

Таким образом, в русском языке существуют различные способы выражения субъекта, которые необходимо учитывать при определении мо- носубъектности или полисубъектности предложения. В том случае, если субъект в одной из предикативных частей эксплицитно не выражен или выражен второстепенным членом предложения, это следует отмечать при анализе: В эту ночь золотисто-пурпурную, видно, нам не остаться вдвоем1, и сквозь розы небес что-то сдержанно-бурное уловил я во взоре твоем2 (В. Соловьев). Это предложение является полисубъектным, в первой предикативной части, построенной по схеме инфинитивного предложения, субъект выражен дополнением нам. Ср.: Мы не сможем остаться вдвоем.

3. В современных синтаксических исследованиях распространенным является деление сложных предложений (в том числе и сложносочиненных) на предложения открытой и закрытой структуры. Этот признак признается ведущим классификационным критерием и предлагается для дифференциации всех сложных предложений, однако он не определяет особенностей сложных предложений на всех уровнях их строения, далеко не всегда связан с различиями разных групп предложений и не обладает достаточными дифференцирующими возможностями. Признак от- крытости/закрытости предполагает трансформационный анализ, причем при обращении к нему возникают значительные трудности как в анализе конкретных завершенных предложений, так и в разграничении предложений открытой и закрытой структуры. Возможность открытых или закрытых рядов — проявление однородности или неоднородности структуры сложносочиненного предложения, т.е. частный признак, разграничивающий синтаксические единицы разного состава. Он применяется только как один из способов их дифференциации.

При определении однородности/неоднородности состава сложносочиненного предложения важно учитывать его отношения с предтек- стом. Для предложений однородного состава характерны катафорические отношения с предшествующим текстом: в нем часто присутствует слово с обобщенным значением, смысл которого раскрывается через перечисление или чередование ситуаций, обозначенных в сложносочиненном предложении: Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь. И птицы-память по утрам поют1, и ветер-память по ночам гудит2 (Д. Самойлов).

В сложносочиненных предложениях неоднородного состава регулярно используются анафорические местоимения и наречия, повторяющие содержание предшествующего текста или его элементов:

Княжна Марья еще молча смотрела на брата1, и в прекрасных глазах ее были и любовь и грусть2 (Я. Н.Толстой).

4. Характеристика союза при анализе сложносочиненных предложений должна включать следующие моменты: а) указание на тип союза по числу занимаемых в предложении позиций; б) указание на тип союза по способности к семантической дифференциации значений, реализующихся в сложносочиненных предложениях; в) определение разряда союза по значению.

По числу занимаемых в предложении позиций союзы делятся на од- номестные/неодноместные. Одноместный сочинительный союз располагается между соединяемыми предикативными частями: Вы снисходительны не в меру1, и вашу мудрость, вашу веру теперь я понял глубоко2 (И.Аксаков). Неодноместный союз располагается так, что его компоненты размещаются в каждой соединяемой предикативной части (то. /720, не то. не то, или. или, ни. ни, не только. но и, либо. либо, и. и): То хлопнуло где-то;, то раздался вдруг вой2, то словно кто-то прошел по коридору3 (М. Е.Салтыков-Щедрин).

Одноместные союзы занимают фиксированную позицию между предикативными частями, исключение составляют союзы тоже, также, же. Они располагаются внутри второй части: тоже, также находятся обычно перед сказуемым, а же — после первого слова второй части: Лицо ее было бледно7; слегка раскрытые губы тоже побледнели2 (И. С.Тургенев); Степан ждал ее у накрытого стола1; она также не ужинала без него2 (Г. Николаева); Работа эта шла внутри острога!, снаружи же, у ворот, стоял. часовой с ружьем2 (Л. Н. Толстой).

По признаку однозначности/неоднозначности различаются сочинительные союзы недифференцирующего и дифференцирующего типов. Недифференцирующие по семантике союзы выражают общее синтаксическое значение и могут использоваться для выражения различных частных значений.

Недифференцирующие союзы нуждаются в конкретизации и часто употребляются в сочетании: а) с союзом дифференцирующего типа: Он нерегулярно посещал занятия1, но зато все свободное время проводил в библиотеке2′, б) с синтаксически специализированными элементами — кон- кретизаторами определенного значения: Высокомерьем дух твой помрачен1, и оттого ты не познаешь света2 (А. Ахматова).

Между сочинительными союзами и их конкретизаторами в предложениях с определенным лексическим наполнением возникают отношения семантического согласования, в результате одно из средств связи становится избыточным, в этом случае наблюдается своеобразная семантическая компрессия, и при отсутствии союза его конкретизатор выступает как его аналог: Я бы сделал это1, но только мне нужна помощь2 и Я бы сделала это1, только мне нужна помощь2.

Состав союзов пополняется за счет их аналогов, прежде всего частиц. Так, например, функцию союзов в разговорной речи выполняют частицы ан и ну. Ан в народной речи специализируется на выражении противопо-

ставлення с оттенком внезапного и немотивированного отсутствия результата, ну выражает ограниченно-уступительное или уступительно-результативное значение. «В отличие от союза но, который таит в себе противи- тельность, ну — союз не альтернативный, “согласительный”. Уступка, символизируемая этим союзом, богата модальными смыслами и оттенками; это уступка-допущение, примирение, добровольное или вынужденное признание существующего положения дел»1: Уничтожить Лаев- ского нельзя1, ну так изолируйте его[194] [195] (А. П. Чехов).

5 — 7. См. с. 430—445 данного издания.

8. При анализе соединительно-перечислительных предложений необходимо указать их разновидность. Различаются две основные разновидности соединительно-перечислительных предложений: а) предложения со значением одновременности; б) предложения со значением следования.

В предложениях со значением одновременности предикативные части характеризуются единым временным планом, он создается использованием в них форм несовершенного вида: Закат догорал на галерке китайским веером>, и туча клубилась, как крышка концертного фортепиано2 (И. Бродский).

В предложениях со значением следования во второй предикативной части сообщается о ситуации, сменяющей во времени ситуацию, названную в первой части. Это значение выражается с помощью видо-временных форм совершенного вида: Раздались свистки1, и поезд тронулся2 (А. П. Чехов).

«Значение очередности может быть охарактеризовано с точки зрения длительности сменяющих друг друга событий и с точки зрения способа перехода от одного события к другому»2. Эта характеристика может строиться как: а) изображение постепенного развития действия или б) фиксация быстрой или мгновенной (часто неожиданной) смены ситуаций, ср.: Примеркает, примеркает1 — и смерклось2 (Н. В. Гоголь); Я выстрелил1, и в то же мгновение в нескольких шагах от меня раздался крик2 (И. С. Тургенев). Дополнительными средствами выражения постепенного развития служит повтор (см. приведенный выше 1-й пример), показателями же значения быстрого следования ситуаций являются наречия времени тотчас (же), сразу, сейчас и др., предложно-падежные формы в то же мгновение, в тот же момент, эллипсис сказуемого в одной из предикативных частей: Окно хлопнуло1, и тотчас же в доме кто-то заиграл на рояле2 (А. П. Чехов); Мешок на плечо1 — и на много лет этот человек исчез из моей жизни2 (В. Каверин). Значение быстрого следования при указании на интенсивность, динамичность действий может осложняться значением результата: Бурсак содрогнулся1, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам2 (Н.В.Гоголь). В том случае, если значение результата приобретает доминирующий характер и следование ситуаций интерпретируется как логическая закономерная связь между ними, сложносочиненное предложение утрачивает однородность состава и соответственно теряет соединительно-перечислительное значение.

По-разному решается в лингвистической литературе вопрос о градационных сложносочиненных п р е д л о ж е н и я х: они или выделяются как самостоятельный тип, или рассматриваются как особая разновидность сложносочиненных предложений с соединительными отношениями. Предложения с градационными двухместными союзами не столько. сколько, не то чтобы. но (а), не то что. а (но) указывают на неравноценность двух событий (разную степень истинности двух точек зрения (суждений) и характеризуют второе из них как обладающее большей степенью значимости по сравнению с первым, при этом оба события трактуются как имеющие место в действительности.

Основа градационных отношений — отношения соединительные. Это особенно ярко проявляется в предложениях с союзами не только. но и. В предложениях с союзами не то что. а (но), не то чтобы. но (а) соединительные отношения осложняются. Одна ситуация получает две оценки, которые соотносятся как более и менее точная (истинная): Он не то что жесток1, но он слишком деятельного характера2 (Л. Н.Толстой). Такая интерпретация этих предложений основана на учете точки зрения говорящего (автора текста), его отношения к сообщаемому. Таким образом, градационность связана с оценкой говорящим двух объединяемых им ситуаций или с поисками адекватной формы для выражения сообщаемого. Поэтому эти конструкции целесообразно рассматривать как особую разновидность соединительных предложений.

При анализе сложносочиненных предложений должны выявляться разнообразные частные синтаксические значения. Однако не следует стремиться к жесткой унификации явлений. При определении отношений между предикативными частями следует прежде всего исходить из типовой семантики сочинительных союзов и учитывать набор возможных семантических компонентов, комбинация которых и позволяет определить частное синтаксическое значение сложносочиненного предложения.

Частные синтаксические значения сложносочиненных предложений могут быть достаточно разнообразными, не все из них перечислены в указанной выше классификации (так, возможны соединительно-ограничительные, соединительно-уступительные отношения и др.).

По сравнению со сложноподчиненными предложениями (особенно с семантическими союзами дифференцирующего типа) сложносочиненные предложения характеризуются большей степенью диффузности значения (степень эта еще выше у бессоюзных предложений). Особенно сложна семантика сложносочиненных предложений в художественном тексте.

9. При анализе несвободных сложносочиненных конструкций, построенных по фразеомодели, необходимо отмечать добавочные, устойчиво воспроизводимые средства связи, которые обусловливают фразеоло- гизированный характер структуры, и определять особенности семантики рассматриваемого предложения. Так, при анализе предложения Война войной7, а все же надо себя поддерживать2 (И. Грекова) отмечаются такие средства связи предикативных частей, как сочетание им. и тв. падежей одного и того же существительного в первой части и фиксированная позиция второй части. Рассматриваемое предложение экспрессивно и выражает противительно-уступительное значение.

Схема: [сущ. в им. п. + тожд. сущ. в тв. п.], а [ ].

10. Поскольку каждая из предикативных частей сложносочиненного предложения автономна и имеет собственное коммуникативно-синтаксическое строение, при его синтаксическом анализе коммуникативная структура целого обычно не рассматривается. Необходимо, однако, указывать, членимым (расчлененным) или нечленимым (нерасчлененным) в коммуникативном плане является сложносочиненное предложение как целостная единица. Коммуникативно нечленимые предложения — это предложения, весь лексический состав которых равен реме. Они имеют констатирующее, общефактическое значение, их коммуникативное назначение в речи — сообщение о существовании, наличии кого-либо или чего-либо: Мороз и солнце (А.С. Пушкин). Коммуникативно членимое предложение распадается на рему и тему, которые выражаются разны-

ми языковыми средствами: В окнах // было сине, а на дворе // уже беловато (М.Булгаков). И в первой, и во второй предикативной части тема — детерминант, рема — сказуемое (во втором случае с распространителем).

11. При определении функциональных типов сложносочиненных предложений важно учитывать явления переносного употребления (транспозиции) морфологических форм, прежде всего форм наклонения. Так, формы повелительного наклонения могут использоваться для выражения долженствования или вынужденного действия, вызванного внешней необходимостью. В этом случае сложносочиненное предложение, в одной из частей которого употребляется подобная форма, не может рассматриваться как побудительно-повествовательное или побудительновопросительное, а соответственно должно квалифицироваться как повествовательное или повествовательно-вопросительное: Яиц им неси холста дай2, а из него датъ3? (И. А. Бунин).

При определенных условиях утрачивается различие между повествовательными и вопросительными предложениями и происходит нейтрализация их признаков[196]. Нейтрализация возможна при использовании риторического вопроса, который носит характер эмоционального утверждения <Ей дали за кольцо рубль1, но. что купишь за рубль2? — А. П. Чехов), и при фразеологизации одной из частей или ее компонентов; фра- зеологизированными построениями являются, например, сочетания типа какой толк; что толку; что сделаешь: Зубрим, зубрим, а какой толк? (А. Герман); Говорили, а что толку? (М.Рапов).

Нейтрализация различий между повествовательной по целеустановке и вопросительной частями должна отмечаться при синтаксическом анализе сложносочиненного предложения и определении его функционального типа.

12. Требуют комментирования следующие трудные случаи пунктуации:

1) отсутствие запятой в моносубъектном предложении перед союзом

и, объединяющим неопределенно-личные конструкции: Стали искать черкесов во всех углах и, разумеется, ничего не нашли (М. Ю. Лермонтов);

2) отсутствие запятой в сложносочиненном предложении однородного состава с соединительными отношениями, связывающими: а) два номинатива: Хриплый стон и скрежет ярый (А.С.Пушкин); б) две вопросительные конструкции: Это кто такие и что им надобно? (А. С. Пушкин); в) две побудительные конструкции: Открыть окно и проветрить комнату/; г) предикативные части, имеющие общий второстепенный член, общее придаточное или общее для них вводное слово: В лесу еще снег лежит нетронутый1 и деревья стоят в снежном плену2 (М.Пришвин);

3) постановка точки с запятой в сложносочиненном предложении, предикативные части которого значительно распространены и имеют внутри себя запятые: Капли росы, как алмазы, засверкали на листьях; и старый, давно запущенный сад в это утро казался таким молодым, таким нарядным (А. П. Чехов). Точка с запятой в современном русском языке является факультативным знаком в двучленном предложении и может быть заменена запятой;

4) постановка тире в соединительно-результативных и соединительно-перечислительных предложениях со значением быстрого или неожиданного следования, а также в сложносочиненных предложениях с противительными союзами для выражения резкого противопоставления: Знакомый до боли скрип порожков — и Григорий на крыльце (М. Шолохов); Тут раздался легкий свист — и Дубровский умолк (А. С. Пушкин); Я спешу туда ж — а там уже весь город (А. С. Пушкин).

Экспрессия внезапности, неожиданности может также отражаться в постановке тире после сочинительного союза: На цыпочках пройдет в спальню7, бесшумно разденется2 и — бултых в постель3 (А. П. Чехов); Очень хочется сойти туда к ним, познакомиться7, но — боюсь2 (М. Горький). Ту же функцию (усиления оттенка неожиданности, внезапности) выполняет постановка тире после временного показателя вдруг: Такая умница1 и вдруг — на тебе!расплакалась2 (А. П. Чехов). Отмеченные случаи носят факультативный характер.

Источник статьи: http://sci.house/russkiy-yazyik-scibook/obraztsyi-analiza-slojnosochinennogo-72279.html