Выращивание клоновых подвоев

Рис. 1. Вертикальными Клоновые подвои в отличие от семенных легко размножаются вегетативно — отводками и черенками.

Для любительского садоводства всех районов республики рекомендуются следующие клоновые подвои яблони: 62-396, 57-545, 54-118 и мм 106. в центральных, южных и юго-западных районах дополнительно можно использовать подвои 5-25-3.

62-396 — карликовый подвой. Получен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина. Очень хорошо укореняется в маточнике, морозоустойчив. Корни выдерживают температуру минус 16°С. В саду высота 5-летних деревьев, в зависимости от сорта, достигает 2,1-2,4 м. Деревья вступают в плодоношение на 2-3-ий год после посадки.

57-545 — полукарликовый подвой селекции Плодоовощного института им. И.В. Мичурина. Относительно устойчив к парше. Хорошо размножается отводками. Совместим со всеми размножаемыми сортами яблони. В саду деревья на этом подвое хорошо закрепляются в почве и не требуют дополнительных опор, обеспечивают урожай 25-40 кг с дерева.

54-118 — среднерослый подвой. Выведен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина. Как 62-396 и 57-545, относится к группе краснолистных форм. Зимостойкость надземной и корневой систем высокая. К парше относительно устойчив. В маточнике хорошо размножается вертикальными отводками. В питомнике совместим со всеми размножаемыми сортами. В саду деревья на этом подвое вступают в плодоношение на 3-4-ый год после посадки и обеспечивают урожай 10-15 кг с дерева.

ММ 106 — среднерослый подвой английской селекции. Зимостойкость средняя. К парше относительно устойчив. Хорошо размножается вертикальными и горизонтальными отводками, часть из которых перерастает. В питомнике проявляет хорошую совместимость с размножаемыми сортами. Привитые деревья вступают в плодоношение на 4-ый год после посадки в сад и дают высокие урожаи.

5-25-3 — среднерослый подвой селекции Плодоовощного института им. И.В. Мичурина. Отводки обычно не ветвятся, поэтому очень удобен для работы в маточнике и питомнике. Зимостойкость корней и надземной части удовлетворительная.

Для груши в южных районах республики в качестве клоповых в подвоев можно использовать айву А и С. Айва хорошо размножается отводками, однако имеет низкую зимостойкость корней и надземной части. Поэтому отводки в маточнике отделяют осенью, а в первое поле питомника высаживают весной. Со многими сортами груши айва недостаточно совместима. Поэтому саженцы на ней выращивают с промежуточной вставкой совместимого сеянца № 31 и сорта Юрате.

Размножение клоновых подвоев. Наиболее распространенный 2 и простой метод размножения клоновых подвоев — отводками в маточнике. Под маточник отводят плодородный участок, орошаемый, с ровным рельефом и легкой по механическому составу супесчаной или суглинистой почвой, повышенным содержанием гумуса и подвижных форм фосфора и калия. Не пригодны тяжелые, легко заплывающие почвы.

При подготовке почвы для маточника на легкой супесчаной почве под основную вспашку вносят по 90 кг/га д. в. фосфорно-калийных удобрений и 100-150 т/га перегноя или компоста. При закладке маточника на суглинистой почве дополнительно вносят 200-300 т/га верхового торфа с рН 2,9-3,5 и влажностью 60%. Затем проводят безотвальную вспашку на глубину 35-40 см.

Маточник закладывают осенью или весной однолетними или двулетними отводками. Посадку проводят в предварительно нарезанные культиватором борозды или под лопату. Схема посадки 140×20х30 см. Перед посадкой надземную часть отводков укорачивают до 40-50 см. Глубина посадки должна быть не менее 25-30 см.

Размножение вертикальными отводками. На второй год после посадки рано весной до распускания почек маточные растения обрезают на 2-3 см выше уровня почвы. При высоте отросших побегов в 15 см проводят первое окучивание на половину их длины. По мере отрастания побегов делают еще 2-3 окучивания до образования холмиков высотой 25-30 см. Укоренение отводков начинается через 32-40 дней после первого окучивания. Из вредителей наиболее опасна тля, в борьбе с которой применяют 10%-ный карбофос (75-90 г на 10 л воды). Осенью, по окончании роста побегов, приступают к отделению отводков. Предварительно с отводков ошмыгивают листья, почву с обеих сторон окученного ряда отпахивают, а оставшуюся между отводками почву удаляют вручную зубовыми мотыгами. При ручном отделении все побеги обрезают секатором у основания, оставляя пеньки длиной 0,5-1,0 см. Отделенные отводки сортируют. Для посадки в питомник отбирают укорененные отводки толщиной 5-12 мм, а более толстые используют для закладки маточников. На зиму маточные кусты окучивают на высоту 10-12 см.

Рис. 2. Горизонтальными На следующий год рано весной маточные кусты разокучивают, от основания их появляется поросль, процесс выращивания отводков, а также операции по уходу за маточником повторяются. Общая продолжительность эксплуатации маточника в зависимости от его состояния 5-6 лет.

Размножение клоновых подвоев горизонтальными отводками. Этот способ приемлем для подвоев с прочной древесиной и сильным ростом побегов (ММ 106, 54-118). Для этого подвои, укороченные до 40-50 см, высаживают в предварительно нарезанные борозды на глубину 15-20 см под углом 45° и фиксируют в горизонтальном положении шпильками или путем связывания верхушки первого подвоя с основанием второго и т.д. Надземная часть отводков остается открытой, пока с пробудившихся почек отрастут побеги, которые так же, как и при размножении вертикальными отводками, будут окучиваться почвой по мере их отрастания. Осенью укороченные отводки срезают на «пенек», следующей весной от пеньков отрастают побеги и в дальнейшем маточные кусты выращивают по типу вертикальных отводков.

Схема размножения клоповых подвоев отводками:

Рис. 1. Вертикальными: а) первый год после посадки (1 — весна, 2 — осень); б) второй год: (1 — весна, 2 — осень); в) третий год (1 — весна, 2 — осень); г) отделение укоренившихся отводков: 1 — неправильное, 2 — правильное;

Рис. 2. Горизонтальными: а) первый год — посадка; б) второй год: 1 — весенняя подготовка надземной части подвоя к размножению; 2 — пригибание и пришпиливание ветки к почве; 3 — укоренившиеся отводки; 4 — маточный куст после отделения отводков.

Источник статьи: http://honeygarden.ru/garden/pruning_grafting/59.php

Клоновые подвои яблони: характеристика, размножение

Многие важные характеристики плодовых деревьев зависят не столько от сорта, сколько от подвоя. В первую очередь это рослость дерева, а также засухоустойчивость и чувствительность к уровню грунтовых вод. В значительной мере также урожайность и качество плодов, а в некоторой степени и зимостойкость.

Виды подвоев яблони

Подвои можно условно поделить на две большие группы.

- Семенные – подвои, выращиваемые из семян, а затем уже на них прививают сорт. Обычно это сеянцы старых сортов – Антоновка, Анис и пр. Но могут быть и другие варианты, например, сеянцы таких естественных полукарликов, как Китайка Керр и Брусничное, дают в качестве подвоев деревья сдержанного роста, а сеянцы Б-1 (Быстрецовское), кроме снижения роста дерева, имеют высокую зимостойкость надземной части, что позволяет использовать их одновременно в качестве скелетообразователя.

- Вегетативно размножаемые, или клоновые. Это те подвои, которые размножают “частями” растений. Либо укореняют отводки (самый распространенный метод), либо черенкуют, либо используют черенок подвоя в качестве промежуточной вставки (интеркаляра).

В целом принято считать, что яблони на семенных подвоях более долговечны, но высокорослы и поздно вступают в плодоношение, в то время как яблони на вегетативных подвоях живут меньше (что спорно) и в зависимости от типа подвоя могут быть очень низкорослыми и начать плодоносить в год посадки, но при этом имеют и ряд недостатков из-за поверхностной корневой системы (необходимость в опорах, поливе, подкормках и в вообще в уходе).

Часто приходится слышать ошибочное название для клоновых подвоев, их иногда называют “карликами”. Буквально так – “У тебя саженец на семенном или на карликовом подвое?” Это в корне неверно. Вегетативные подвои бывают самой разнообразной силы роста, от суперкарликов до сильнорослых, превышающих по этому показателю деревья, выращенные на сеянцах (например, Антоновки).

Классификация подвоев по силе роста

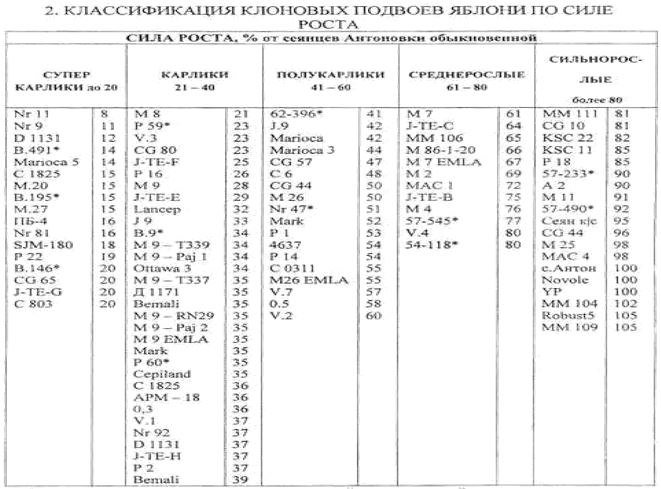

Остановимся более подробно на клоновых подвоях, пока ещё не столь популярных у массового садовода, как семенные. Для того, что бы классифицировать их по силе роста, можно, например, воспользоваться имеющейся таблицей с сайта АСПРУС. Мне она кажется наиболее полной и универсальной. Там дана не абсолютная высота получаемого дерева, что невозможно, учитывая разнообразие имеющихся сортов (все они сами по себе характеризуются разной силой роста), а приблизительная сила роста одного сорта на разных подвоях в сравнении со стандартом – высотой деревьев этого сорта на сеянце Антоновки.

Как видно из таблицы, наиболее популярный в настоящее время подвой 54-118 относят к среднерослым, а другой распространённый подвой 62-396 к полукарликам. Самый же популярный в Европе подвой М9 – карлик по данной классификации. Часто приходится слышать, что 54-118 называют полукарликом, но, как мы видим из таблицы, он снижает рост дерева всего на 20-30 %.

Таблица с сайта АСПРУС

Виды клоновых подвоев

3-17-38, Г-134, Б-1 и пр.

54-118, 62-396, М-9 и пр.

Для дальнейшей классификации клоновых подвоев их удобно поделить на две неравнозначные по объему группы – вставочные и “корнесобственные” (условное название). Первые используются как промежуточная вставка между корнями семенного подвоя и прививаемым сортом, а вторые сами являются корнем для сорта-привоя.

Применение вставочных подвоев

Остановимся вначале на вставочных подвоях. Технология их использования следующая – на сеянец сильнорослого сорта, например Антоновки, прививают вставочный подвой, на следующий год на высоте 25-30 см от места прививки, на вставку прививают уже сорт. Меньший размер интеркалярной вставки не обеспечит нужного снижения рослости, а большая ее длина не приводит к дальнейшему снижению.

В качестве частного случая стоит упомянуть вариант, когда из привитой вставки зимостойкого подвоя выращивают скелет, на который уже прививают более нежные сорта. Для этих целей можно использовать подвои, обладающие высокой зимостойкостью древесины (Б-1, 3-17-38 и некоторые другие).

Из минусов стоит отметить в первую очередь трудоемкость получения деревьев на вставках, а также те минусы, которые присущи использованию и непосредственно семенного подвоя – невыровненность силы роста у получаемых деревьев и вообще разброс различных признаков у сеянцев. А также меньший эффект по снижению рослости дерева от интеркалярной вставки, по сравнению с эффектом от использования того же подвоя на своих корнях.

Из плюсов следует отметить высокую якорность, присущую семенным подвоям, которая сочетается с относительно сдержанным ростом деревьев. Относительная простота получения вставочных подвоев (можно привить ветку подвоя в крону и не иметь проблем с материалом в дальнейшем, в то время как с другими типами подвоев нужно устраивать отводковые маточники).

Но мне кажется, что применение вставок имеет будущее лишь в частных хозяйствах, в промышленных условиях это нетехнологично. И вообще, я считаю, что идея “вставок” появилась как побочный эффект при селекции клоновых подвоев, когда были получены формы, которые либо очень трудно укореняются, либо не укоренятся вообще.

Применение укорененных отводков клоновых подвоев

Гораздо более многочисленная группа подвоев, используемых сегодня – подвои, размножаемые в отводковом маточнике. Их используют как “корни” для прививки требуемого сорта. Так как вегетативно размноженные отводки имеют одинаковый генотип (не зря используется название “клоновый” подвой), то в итоге по каждой сорт-подвойной комбинации получаются деревья с предсказуемыми параметрами, достаточно однотипные по силе роста, урожайности и всем остальным характеристикам.

Саженцы получают двумя основными методами, независимо от типа подвоя.

1.Через окулировку. Весной высаживаются подвои в поле, в конце лета их окультуривают, прививая почку (проводят окулировку), весной следующего года срезают побег подвоя над привитой почкой (и тем самым стимулируют ее рост), и к осени получают хорошо развитую однолетку. При желании саженец оставляют в поле еще на сезон (кронируя его весной), и к осени вырастает разветвленный двухлетний саженец. При этом методе корни подвоя находятся в почве на год больше, чем надземная часть, уже хорошо укоренены и развиты, что обеспечивает хороший старт для роста привитой почки. Этот метод проверенный и широко применяемый.

Зимняя прививка (в условиях ЛПХ или небольших питомников можно проводить и весеннюю прививку). Основная идея в следующем – выкопанные с осени подвои (обязательно с хорошо развитой корневой системой) хранят в подвале или в прикопе, и, начиная с декабря-января и вплоть до момента готовности почвы в поле, на них можно проводить прививку черенком.

В помещении, в тепле, за столом, аккуратно прививают черенок с тремя почками (одна для лучшего срастания, две другие для страховки), плотно обвязывают и окунают в парафиновую смесь – парафинируют (для предотвращения высыхания). Затем, после непродолжительного хранения в тепле, убирают в подвал, либо, в случае весенней прививки при небольших объемах, сразу высаживают в поле.

К осени вырастает однолетний саженец, обычно чуть мене развитый, чем из окулировки. Преимущество метода – в сокращении на год срока получения саженца. Но при этом в целом получается больший процент саженцев, не доросших до параметров стандартной однолетки за один вегетационный сезон (т.к. самому подвою сначала надо укорениться, а от него при этом требуется максимально выгнать в рост привой). Однако при оставлении таких нестандартных саженцев на год в поле к концу второго сезона вегетации они обычно догоняют в развитии двухлетки, полученные с помощью окулировки.

Есть еще вариация, становящаяся сейчас популярной – саженцы, привитые в середине зимы, затем высаженные в небольшой пакет или контейнер и подрощенные в теплице, в результате чего к маю-июню они имеют прирост 20-40см. Многие питомники именуют их однолетками и реализуют по цене однолетки (хотя правильнее было бы называть их «нулёвками»).

Как правило, такие саженцы при посадке в сад приживаются (не гибнут), но останавливаются в росте и возобновляют его лишь в следующем сезоне, т.е. достигают стандартного размера однолетки 80-100см только к следующей осени. Это необходимо учитывать, принимая решение о покупке таких саженцев.

И окулировка, и зимняя прививка имеют как свои преимущества, так и недостатки, я в своей питомниководческой деятельности в итоге почти полностью перешёл на окулировку.

Используя клоновые подвои, стоит учитывать, что зона корней на отводках, как правило, не больше10-15 см, и большой ошибкой будет посадка отводка для целей последующей окулировки только на эту глубину. Необходимо его заглублять на 20-25 см, в результате за сезон на заглублённой части также образуются корни.

Это же стоит учитывать при проведении зимней прививки, т.е. проводить копулировку на несколько десятков сантиметров выше зоны окоренения, с последующим заглублением при посадке. К тому же ряд подвоев требуют, чтобы расстояние от прививки до уровня почвы было не менее 15 см (иначе не происходит нужного снижения рослости).

Закладка маточника

Наиболее распространенный тип маточника – маточник горизонтальных отводков. Высаженные на грядку подвои горизонтально пригибают к почве.

После того, как из проснувшихся почек начнут расти вертикальные побеги, их окучивают 3-4 раза за сезон (для лучшего корнеобразования окучиваемая часть не должна быть совсем одревесневшей). На окученной части образуются корни. Затем осенью (очень поздней) маточник разокучивают, отделяют секатором отводки, с оставление пенька примерно 2 см, и на зиму опять окучивают для защиты от вымерзания. Весной маточник раскрывают, оголяя “маточную косу” для стимуляции побегообразования, и цикл повторяется заново.

условиях ЛПХ маточник может быть и более простой, по типу маточника вертикальных отводков. Посаженный подвой срезают, оставляя 15-20 см надземной части. Когда весной от него начнут отрастать побеги, их окучивают. Окучивание проводят периодически, по мере отрастания побега над уровнем субстрата примерно на 15 см, и так 3-4 раза. Дальнейшие операции точно такие же, как и в предыдущем случае.

Главное – регулярность окучки, чтобы стволик был этиолированным, так намного лучше образуется корневая система. Также необходимо обеспечить регулярный полив (субстрат не должен пересыхать, т.к. это отрицательно сказывается на корнеобразовании). Подкармливать маточник нужно регулярно, но основной объем давать желательно в самые ранние сроки (перед первой окучкой) удобрениями с большим содержанием азота, т.к. азот в большой степени уходит на разложение опилок, используемых для окучивания.

течение сезона необходимо строго следить за здоровьем маточника и не допускать тлю и других вредителей. Во-первых, они сдерживают рост побегов, а во-вторых, разносят вирусные заболевания. Я использую системные инсектициды (Актара, Моспилан и т.д.) и провожу профилактические обработки несколько раз за сезон.

Выбирая подвой для яблони, необходимо трезво оценить свои силы и возможности, а также понять цели, стоящие перед садоводом. Так, если создавать сад “минимального ухода”, то разумным выбором был бы семенной подвой или как его современная альтернатива среднерослый клоновый подвой, типа 54-118.

Если создавать маточники черенков или коллекционный сад с многосортовыми деревьями, вероятно, также уместнее использовать семенные подвои. А если сад будет из моносортовых деревьев, и его создает садовод, готовый ухаживать за ним и обеспечивать высокий агрофон, то тут полукарлики и даже карлики будут очень кстати.

В промышленном саду семенные подвои уже увидеть очень сложно, там царство карликовых и полукарликовых деревьев, с опорами-шпалерами, капельным поливом и современными формировками для интенсивного использования сада. Такие сады закладывают на 15-20 лет интенсивного использования.

Как видно из лекции, однозначного совета по выбору подвоя дать невозможно, каждому садоводу необходимо самостоятельно взвесить все ЗА и ПРОТИВ при принятии осознанного решения.

Источник статьи: http://sad-moip.ru/klonovye-podvoi-jabloni/