Лес — это растительное сообщество

Лес — растительное сообщество. На первый взгляд лес — случайное, хаотическое скопление различных древесных растений. В действительности это не так. Лес представляет собой закономерное явление природы, возникшее в ходе эволюции растительного покрова Земли. Классик русского лесоводства Г. Ф. Морозов указывал, что природа леса слагается из природы пород, природы их сочетаний, природы условий местопроизрастания. В этой трехчленной формуле природы леса глубоко раскрывается сущность леса. Природа пород зависит от видовой принадлежности и отражает их потребность в факторах жизни и способность удовлетворять ее в разных условиях существования. Природа сочетаний определяется характером взаимоотношений древесных пород при совместном росте, их способностью выносить присутствие друг друга, а в ряде случаев испытывать потребность друг в друге. Природа условий местопроизрастания является ведущей в этой формуле и представляет собой способность физической среды удовлетворять потребности древесных пород в основных факторах жизни — свете, тепле, пище и влаге.

Перечисленные элементы природы леса весьма изменчивы, поэтому естественные леса очень разнообразны. Однако облик каждого участка леса будет прежде всего зависеть от конкретных условий местопроизрастания. Они в значительной степени определяют, какие древесные породы могут здесь расти и как сложатся их взаимоотношения. Однако древесные растения, поселившись на каком-либо участке земли, в процессе своей жизнедеятельности способны в значительной степени изменять условия местопроизрастания и таким образом оказывать друг на друга влияние.

Следовательно, лес представляет собой закономерно сложившееся сообщество древесных растений, экологически и биологически взаимосвязанных друг с другом и развивающихся в единстве со средой. В этом определении под экологической взаимосвязью понимается связь между растениями через изменения условий среды: взаимное затенение, изменение режима тепла, влаги, пищи и других факторов, а под биологической — опыление цветков, срастание корней и других.

Источник

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Приспособление растений к совместному существованию в сообществе выражается в горизонтальном и вертикальном расчленении фитоценоза на структурно-функциональные элементы, принимающие различное участие в преобразовании и накоплении веществ и энергии.

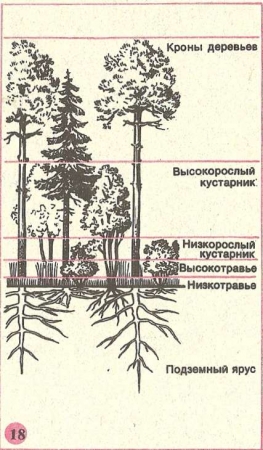

В вертикальном направлении растительное сообщество расчленяется на ярусы. Ярус — это часть слоя растительного сообщества, к которому приурочены ассимилирующие (листья, стебли) или запасающие (клубни, луковицы, корни) органы растений. Особенно отчетливо ярусное строение проявляется в лесных фитоценозах (18). Здесь верхний ярус (полог) образуют кроны самых высоких деревьев; второй ярус — более низкие деревья или подрост; в третьем ярусе находятся кустарники (подлесок); четвертый ярус составляют травы и кустарники; в пятом, напочвенном, располагаются мхи, лишайники, грибы.

Ярусами расположены и подземные органы растений — корни, клубни, луковицы, корневища и т. д. При этом наблюдается как бы обратная, «зеркальная» ярусность: глубже всего проникают корни высоких деревьев, выше находятся корни кустарников, еще ближе к поверхности — корни травянистых растений, проростков, микориза и т. д. Верхний слой почвы представляет собой особый ярус — лесную подстилку.

В горизонтальном направлении фитоценозы также расчленяются на отдельные элементы — деревья, кусты, группы или «пятна» лишайников, мхов, травянистых растений и т. п. Такие структурные элементы сообщества называют синузиями. Они обычно совпадают с определенными элементами микрорельефа (бугорками, кочками, западинами) и отражают распределение тех или иных факторов среды внутри фитоценоза (например, пятна светолюбивых растений в «окнах» густого леса или группы сухолюбивых растений на кочках среди болота).

Ритмика развития растительного сообщества выражается в его сезонной изменчивости, обусловленной различными биологическими свойствами слагающих его видов. Это явление, называемое ярусностью во времени, имеет большое значение для максимального использования веществ и энергии в фитоценозе и определяется климатическими особенностями местообитания.

Смена одного фитоценоза другим в результате влияния природных и антропогенных факторов называется сукцессиями. Результат бесчисленных смен и различных сукцессионных процессов — современное многообразие растительного, покрова Земли.

На каждой достаточно обширной территории встречается множество различных растительных сообществ, относящихся к разным типам растительности. Совокупность всех фитоценозов какой-либо области или географического района называют растительным покровом (или растительностью) этой территории. Совокупность всех видов растений, составляющих, эти фитоценозы, называют флорой данной территории. Таким образом, можно различать, например, флору и растительность Московской области, Кавказа, Средней Азии, СССР, Европы или всего земного шара.

В соответствии с преобладанием в растительном покрове сообществ какого-либо типа растительности каждая территория относится к определенной растительной зоне. В зависимости от климатических условий различают зоны тундр, хвойных лесов, широколиственных лесов, степей, пустынь, тропиков и т. д. Выделяются и переходные, промежуточные зоны (лесотундра, лесостепь, полупустыня, субтропики и др.), а также подзоны и вертикальные пояса в горах.

Каждый тип растительности имеет свои характерные черты, по которым растительные сообщества этого типа отличаются от фитоценозов других типов.

Тундры — зональный тип растительности, представленный сообществами из низкорослых кустарников, кустарничков и трав, а главным образом — мхов и лишайников. Разнообразные приспособления тундровых растений позволяют им переносить сильные морозы. Однако в суровых условиях Севера, при коротком и холодном лете, растения тундры растут очень медленно, корни неглубоко проникают в почву, скованную мерзлотой, вертикальная протяженность сообществ очень мала. Поэтому легко разрушаемая растительность тундр требует особо бережного отношения.

Леса — зональный тип растительности, объединяющий сообщества с преобладанием древесных растений. Северную часть лесной зоны образуют хвойные леса (тайга), где доминируют хвойные породы деревьев (ель, сосна, пихта, лиственница). К югу тайга постепенно переходит в смешанные, а затем в лиственные леса. Здесь широко развиты сообщества из лиственных древесных пород (березы, дуба, липы, клена, ясеня, осины и др.). Лесные фитоценозы имеют большую биомассу, сложную структуру, обладают сильным воздействием на среду. Хорошо известна высокая водоохранная роль лесных сообществ. Леса — важнейший источник древесины и другого сырья для народного хозяйства, а также ценных продуктов питания (грибов, ягод и т. д.). В то же время лес — это среда обитания множества зверей, птиц и насекомых. Охрана лесов имеет огромное значение в жизни человека.

Степи — зональный тип растительности, обширные безлесные пространства, покрытые многолетними травами, растущими на черноземных почвах. Степи принято делить на южные — ковыльные и северные — разнотравные. В степных сообществах доминируют дерновинные злаки, луковичные растения, эфемеры.

Характерная особенность степных сообществ — приспособление к летнему засушливому периоду: развитие растений в основном происходит только весной.В настоящее время степные сообщества сохранились лишь в заповедниках, остальная территория вовлечена в сельскохозяйственное производство.

Пустыни — зональный тип растительности с очень бедным разреженным растительным покровом, состоящим из полыней, солянок, саксаула и других засухоустойчивых растений. Различают глинистые, солончаковые, каменистые и песчаные пустыни. Для пустынных растений характерны различные приспособления, позволяющие им экономно расходовать влагу (колючки, одревесневшие стебли, глубоко проникающие корни). В пустынях много эфемерных растений, развивающихся только в короткий период ранней весны. Орошение пустынь позволяет выращивать там многие ценные культуры (хлопчатник, виноград, пшеницу).

Луга — тип растительности, который может встречаться в любой зоне. Луговые сообщества состоят из многолетних корневищных злаков, бобовых, многочисленных видов разнотравья, приспособленных к условиям умеренного увлажнения. Различают луга пойменные (по долинам рек), суходольные (материковые) и высокогорные (альпийские). Луга используются для сенокошения и выпаса скота.

Болота — также незональный тип растительности, объединяющий фитоценозы, развивающиеся в условиях избыточного застойного увлажнения. Различают болота верховые, в которых произрастают преимущественно сфагновые мхи, и низинные, в которых доминируют осоки. Болотные растения имеют специфические особенности, позволяющие им жить на бедных, холодных и переувлажненных почвах. Характерным свойством болот является образование торфа из отмерших растений.

Водные сообщества — широко распространенный незональный тип растительности, включающий фитоценозы пресных внутренних водоемов и морских шельфов. Растения водных сообществ имеют многочисленные приспособления для жизни в воде. На различных глубинах развиваются разные сообщества, например прибрежные заросли тростника, затем кувшинки, рдесты, роголистник, еще глубже сообщества водорослей и т. д.

Искусственнее сообщества, или агрофитоценозы,— неустойчивые растительные сообщества, чаще всего маловидовые, создаваемые человеком, главным образом сельскохозяйственные (поля, сады и др.). Они могут существовать только при условии постоянной заботы о них, в противном случае на этих местах происходит естественное зарастание и образование природных сообществ.

Всякое растительное сообщество — неотъемлемая часть ландшафта, важное звено в общей системе биосферы. Использование растений в жизни человека закономерно и необходимо, но это природопользование должно быть рационально. Охранять растительные сообщества означает поддерживать в них естественные процессы, помогать восстановлению нарушенного равновесия, устранять нежелательные факторы и последствия влияния человека.

Ботанический сад — это сосредоточение коллекций живых растений — представителей местной, отечественной и иностранной флоры не только для их изучения, но и создания новых, более продуктивных растительных форм. Важнейшее звено в работе ботанических садов — акклиматизация растений, приспособление живых организмов к новым условиям существования, к новым биоценозам. Ботанические сады обогащают местную флору новыми представителями растительного мира. Они являются не только научно-исследовательскими, но и просветительными учреждениями, пропагандирующими передовые идеи и достижения ботанической науки.

В нашей стране 115 ботанических садов, среди которых им. В. Л. Комарова в Ленинграде, Киевский, Батумский и др. Самым крупным по площади является Никитский ботанический сад в Крыму (635,6 га и степное отделение 454 га). Старейшим научным ботаническим учреждением России признан ботанический сад МГУ. Он был заложен по указу Петра I в 1706 г. как аптекарский огород.

БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ

Существуют и специализированные ботанические сады. Haпример, в 1952 г. на площади 45 га создана живая коллекция лекарственных растений Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных растений (Москва). Это ведущее учреждение в области лекарственного растениеводства и разработки новых лечебных препаратов из растительного сырья. Коллекция насчитывает почти 2,5 тыс. видов растений и постоянно пополняется новыми видами.

Наиболее масштабным и значительным среди ботанических садов нашей страны является Главный ботанический сад Академии наук СССР, созданный в 1945 г. (361 га). В его коллекции около 10 тыс. видов растений. На этой базе проводятся большие исследования по различным проблемам ботанической науки, а также решаются многие вопросы охраны и обогащения растительного мира.

Источник