- Растения тундры. Какие растения встречаются в тундре?

- Географическое положение и климатические условия тундры

- Какое растение растет в тундре?

- Названия растений

- Почему растения в тундре низкорослые?

- Ягель или олений мох

- Морошка

- Брусника

- Голубика

- Вороника черная

- Ллойдия поздняя

- Лук скорода

- Княженика

- Пушица

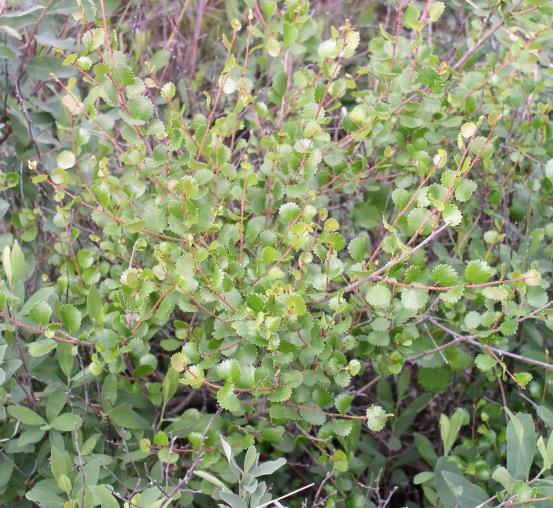

- Березка карликовая

- Ива клинолистная

- Красная книга тундры

- Почва тундры

- 3.5. Тундровые ландшафты.

Растения тундры. Какие растения встречаются в тундре?

Что такое тундра в представлении людей? Воображение начинает рисовать снежную безлюдную пустыню, вернее, степь, только северную. Вечная мерзлота или, как сейчас говорят, многолетняя, не приносит желания посетить эти места. Но и здесь живут люди, часть ведет оседлую жизнь, часть – кочевую. А наш рассказ — про растения тундры.

Географическое положение и климатические условия тундры

Следует отметить, что тундра не бывает однообразной, она может быть разных видов:

Арктическая тундра расположена в Северной Америке. Характеризуется сильными ураганными ветрами, температурой воздуха до -60 о С. Лето короткое, всего несколько недель с температурой до +5 о С. Вечная мерзлота не дает растаявшей влаге уйти глубоко в землю, и тундра принимает вид болота с растениями в виде мхов и лишайников.

Типичная тундра располагается южнее арктической не только в Америке, но и в России, климат здесь несколько мягче. Зимняя температура — до -50 о С. Теплый период длится с мая по октябрь, средняя температура +5-10 о С. Несколько дней может держаться температура до +25 о С. Земля прогревается глубже, но и тут присутствует заболоченность, характерно наличие мелких ручьев и озер. Среди мхов и лишайников появляются кустарники.

Лесотундра, соответственно, расположена южнее типичной тундры и представлена обширной территорией на двух континентах. Характеризуется появлением небольших деревьев. Температура колеблется в пределах от -40 о С до +15 о С. Здесь множество озер.

Климатические условия зависят не только от того, на сколько градусов севернее экватора находится та или иная территория, они также меняются в зависимости от высоты над уровнем моря. Иначе говоря, в горных системах. Чем выше в горах, тем более климат приближен к арктическому (сильный ветер, низкий уровень осадков, низкие температуры, разве что нет такого количества болот и озер).

Какое растение растет в тундре?

Растения здесь вынуждены приспосабливаться к суровым условиям, и делают они это очень успешно. Флора тундры имеет ряд отличительных характеристик:

- Карликовые виды растений.

- Мелкие и свернутые листья с волосяным покровом и налетом воска.

- Для быстрого привлечения насекомых в короткий теплый период растения тундры имеют яркую окраску.

- Корни расположены близко к поверхности.

- Стебли стелются по земле.

- Они стойко переносят заморозки и снег во время своего цветения.

Так какое растение растет в тундре? То, которое отвечает перечисленным выше особенностям, обеспечивающим ему выживание в неблагоприятных климатических условиях.

Названия растений

Какие растения встречаются в тундре? Главные представители растительного мира — мхи и лишайники. По официальным данным, на Ямале определено около 200 видов лишайников. Мхи и лишайники тесно переплетаются между собой, составляя «ковры», как правило, одного вида. К наиболее распространённым относятся: зеленый и торфяной мхи, ягель (олений мох), лишайник кладония, арктическая красная толокнянка. Представленные выше на фото растения тундры походят на красочный ковер.

Широко распространены и такие виды растений, как морошка, голубика, брусника, вороника черная, ллойдия поздняя, лук скорода, княженика, пушица влагалищная, осока мечелистная, березка карликовая, ива клинолистная и другие.

Почему растения в тундре низкорослые?

Причина в корразии. Слово похоже на «коррозию» не только визуально, но и по своей сути – стремлению разрушать. Сильные ураганные ветра в зимний период перемещают глыбы льда, осколки пород, различные валуны, песок. Эта масса движется по тундре с разной скоростью, обтачивая и полируя все твердые предметы на своем пути. Какие растения в тундре могут противостоять ей? Таких нет! Все, что выше плотного покрова снега, срезается и уносится прочь.

Еще одним доводом в пользу карликовых видов растений является то обстоятельство, что поверхность земли оттаивает не глубже 50 см, а далее на 500 м простирается вечная мерзлота. Для борьбы с ветром и морозом нужна крепкая разветвленная корневая система, а 50 см не позволяют этого сделать.

Ягель или олений мох

Ягель — один из самых полезных лишайников в тундре (и не только). Он представляет собой симбиоз сумчатых грибов, зеленых водорослей и бактерий. Является очень сильным природным антибиотиком. Непривередлив к климату и почве. Не переносит загрязнений, поэтому не растет вблизи больших городов. Это многолетнее растение развивается медленно, может иметь возраст до 500 лет. Ягель любят олени, но и люди часто используют его как лекарственное растение. Если пастбища оленей находятся на одном и том же месте несколько лет, то на выращивание нового ягеля может потребоваться до 15 лет.

Морошка

Даже если вам неизвестны многие растения тундры, морошка, скорее всего, является исключением. Это многолетняя трава с костянистым плодом, внешне похожим на оранжевую малину. Считается ценным промысловым растением. Могут заготавливать как ее листья, так и цветки, плоды. Как и многие растения тундры, морошка представляет собой яркий образец северной флоры: созревает за короткий период, а плоды являются просто кладовой витаминов и минералов. В ней есть кобальт, калий, железо, хром, фосфор, натрий, медь. Содержание витамина А выше, чем в признанном лидере – моркови, а витамина С больше, чем в апельсине.

Брусника

Небольшое кустарниковое растение высотой до 30 см. Ягоды терпкие и горьковатые, поэтому их замораживают и замачивают, тогда они становятся сладкими. Бруснику используют как лекарственное растение. Многим знакомы мочегонные свойства листьев, кроме того, брусника обладает противовоспалительными, тонизирующим, ранозаживляющим, жаропонижающим, противоцинготным, антигельминтным свойствами. И это далеко не все. Поэтому ее заготавливают с мая и по самый октябрь.

Голубика

Представляет собой невысокий кустарник. Голубика — это еще один эффектный представитель северных ягод. Она близкий родственник черники и брусники. Описывать ее полезные свойства можно очень долго. Наиболее часто голубику используют при глазных, сердечно-сосудистых, желудочных и кишечных заболеваниях, а также при диабете. Возможно, будет проще рассказать, чего в этом растении нет, и какие болезни она не лечит.

Кстати, голубика своими вкусовыми и лечебными качествами очень полюбилась садоводам, проживающим в более теплом климате.

Вороника черная

Вороника, небольшой ползучий кустарник, свое название получила из-за цвета ягод: черный, вороний. Иное название – водяника, так как ягоды у нее водянистые и кисловатые. Ветки похожи на елочки из-за частых удлиненных листьев. Листья и ягоды используются как лекарство против головной боли и цинги.

Ллойдия поздняя

Многолетнее растение высотой до 15 см, влаголюбивое. Другое название — ллойдия альпийская. Цветет в июне, хорошо переносит заморозки до -30 о С. Украшает тундру своими цветами.

Лук скорода

Луковичная многолетняя трава, растет в тундре на болотистых и влажных небогатых почвах. Перо лука используется в пищу как приправу, в том числе и к мясным блюдам. Содержит витамин С, каротин, эфирное масло, органические кислоты.

Княженика

У этого растения тундры названия встречаются и другие. Например, поленика, полянина, мамура, костянка, хохлушка, полуденица. Во всех этих случаях речь идет о княженике. Это травянистый многолетний кустарник с многокостянистыми плодами. Вкусные и ароматные ягоды потребляют в свежем виде, а также в кондитерских изделиях. В их составе есть глюкоза, фруктоза, лимонная и яблочная кислоты, витамин С. Поэтому ягоды используется для профилактики и лечения цинги и авитаминоза.

Пушица

Многолетняя трава, растет в тундре на болотах и по краю водоемов. Участвует в образовании торфа. Цветет ранней весной. Отвары используются для лечения желудочно-кишечных заболеваний, болей при ревматизме, а также как противосудорожное и седативное средство.

Березка карликовая

Ее называют также ерником. Карликовая береза мало похожа на свою родственницу – обычную березу. Это уже не дерево, а кустарник с несколькими веточками. Растение встречается в тундре в виде разросшихся островов. Листочки похожи на листья обычной березы, но более мелкие. К зиме веточки ложатся на землю. Размножается березка вегетативным путем, укореняясь на освободившейся от мха территории. Как правило, это места, общипанные птицами или разбитые копытами оленей. Сережки у нее тоже есть, но, созревая к августу, они остаются на ветках, чтобы «отправиться в путь» по весне.

Ива клинолистная

Ива клинолистная — не единственная в суровой местности. Есть еще такие ивы: арктическая, ползучая, ива Накамуры. Все они представляют собой небольшие кустарники (60-100 см) со стелющимися ветвями.

Красная книга тундры

Как и у всех мест на планете, есть и Красная книга тундры. Растения, занесенные в нее, представлены солнцецветом арктическим, лапландским маком, пурпуровым сердечником, сенявинской полынью, берингийским первоцветом. Что объединяет их? То, что они редкие, но не вымирающие. Занесенные на север каким-то необыкновенным случаем (например, во времена природных катаклизмов), они прижились здесь, закалились.

Так, у солнцецвета арктического центр распространения — Средиземное море, Крым. Предполагается, что попал он на север во время межледникового потепления. Растет на полуострове Турий мыс, на берегу моря длиной в 4 км.

Лапландский мак – встречается на Кольском полуострове и в Норвегии, эндемик. Какое растение в тундре может сравниться по красоте с лапландским маком? Поэтому численность его быстро снижается из-за людей, срывающих цветок на букеты.

Пурпуровый сердечник – обитает на островах Святого Лаврентия и Нунивак в Беринговом проливе, а также на Аляске. Может сократить свою численность из-за нарушений человеком естественных условий обитания.

Сенявинская полынь – представитель Чукотки, эндемик, считается древним переселенцем с американской стороны.

Берингийский первоцвет – еще одни Чукотский представитель, может сократить свою численность из-за человеческого присутствия.

Почему вмешательство человека отрицательно влияет на представителей Красной книги? Помимо всего прочего, отсутствие дорог предполагает использование вездеходов, чьи следы надолго нарушают места обитания и видны даже спустя несколько лет.

Почва тундры

Рассказ про растения тундры был бы неполным без рассказа о почве. Она представлена широко распространенными глеевыми почвами, состоящими из глины, суглинка и песка. Часто на равнинах встречаются торфяные болотистые почвы. Гумусовый слой невелик, всего несколько сантиметров, так как из-за короткого лета процессы разложения органических веществ имеют замедленный характер. Нередко мхи и лишайники растут на горных каменистых породах и продуктах их выветривания. Гумус на таких почвах практически отсутствует. Почва тундры очень бедна и перенасыщена влагой, характеризуется неопределенным почвенным горизонтом из-за вспучивания и излияния грунтов.

В результате климатических и почвенных особенностей растения тундры выработали высокую жизнеспособность. Некоторые из них приобрели способность к живорождению, получая вместо цветков луковицы или небольшие клубеньки, уже готовые для дальнейшего прорастания. Есть растения-хищники, охотящиеся на насекомых. В ход идут все ухищрения, чтобы в полном объеме и в сжатые сроки выполнить весь жизненный цикл, а потом приникнуть как можно ближе к земле, накрыться снежным одеялом и уснуть до следующего лета.

Раз теплого и солнечного времени мало, то время цветения у большинства растений приходится на один и тот же период. В это время тундра несказанно преображается, становится похожей на яркое полотно с зелеными, коричневыми, желтыми и красными пятнами. В это время тундра уже не кажется холодной и недружелюбной. И непонятно, как можно не любить ее за такую красоту!

Источник статьи: http://www.syl.ru/article/170414/new_rasteniya-tundryi-kakie-rasteniya-vstrechayutsya-v-tundre

3.5. Тундровые ландшафты.

3.5. Тундровые ландшафты.

Тундра — продукт холодного и влажного климата, точнее холодного лета со средней температурой самого теплого месяца не более 10 0 С. По Б и П эти ландшафты близки к степям и пустыням, а по К — к тайте — 0,56-0,60. Формирование тундровой зоны на равнинах началось в четвертичное время. Горнотундровые сообщества древнее, существуют с мелового возраста, с момента возникновения горных сооружений в Тихоокеанском поясе. На Русской равнине тундра появилась 9-10 тыс. лет назад, в Сибири — несколько раньше. В послеледниковую эпоху был период, когда тайга поднималась до берегов Северного Ледовитого Океана. Таким образом, мы можем говорить о тундровой деградации таежного ландшафта, который проявляется в уменьшение биомассы, продуктивности и замедлении скорости разложения органических остатков. Но тундровая деградация связана не только с похолоданием климата, но и с саморазвитием ландшафта на основе механизмов положительной обратной связи — заболачивание леса ухудшает условия жизни деревьев и благоприятствует развитию мхов, которые усиливают заболачивание и приводят к дальнейшей деградации лесной растительности. Формируется ландшафт верхового болота — ландшафт тундровой группы.

БИК в тундре развивается в условиях длинного полярного дня. Летом света достаточно для энергичного фотосинтеза и растения приспособились к условиям длинного дня. Но низкие температуры воздуха и почвы лимитируют БИК, вызывая появление специфических черт- ксероморфизма у многих растений. Число высших видов в тундре невелико — для тундр Сибири — около 400, биомасса колеблется в широких пределах — от 40 до 500 ц/га, большая часть сосредоточена в корнях. Растения растут медленно. Для лишайников приводятся данные о 1 — 10 мм/ год, еще медленнее кустарнички и кустарники (в условиях Кольского полуострова можжевельник с шириной ствола 83 мм имел возраст 544 года). Это является отражением не только низких температур, но и бедности почв. Продуктивность тундровых сообществ составляют 10-25 ц/га. Флора тундры содержит значительно меньше водных мигрантов, чем те же растения тайги, зольность составляет 1.5-2%, в травах она выше — до 10-15%, во мхах — до 4%, лишайниках — 1-1,5% с преобладанием окиси кремния и окислов.

Из-за низких температур разложение остатков очень медленное, что приводит к накоплению органических веществ. В подстилке накапливается до 800 ц/га при ежегодном опаде до 50ц/га, подстилочный индекс колеблется в широких пределах, от 17 до 100. По соотношению подземной и наземной частей, биомассе и продуктивности тундры ближе всего к пустыням, так как.образование живого вещества имеют ряд общих черт. Произрастают близкие жизненные формы — кустарнички и кустарники. Процессы же разложения органических веществ в тундре ближе к условиям северной тайги.

3.6. Примитивно-пустынные ландшафты.

Примитивно-пустынные ландшафты распространены в различных климатических условиях, но наибольшую площадь занимают в полярных пустынях и высокогорьях. В отличие от обычных пустынь, в этих ландшафтах отсутствуют высшие растения (саксауловые, солянковые ит.д.), и основную роль в БИКе играют лишайники, грибы, водоросли и микроорганизмы. Некоторые типы примитивно-пустынных ландшафтов рассматривают как результат деградации других групп ландшафтов под влиянием ухудшения условий существования организмов: понижения температуры, увеличения сухости и засоленности.

Полярные пустыни распространены на арктических островах и в Антарктиде. Наиболее изученными являются ландшафты северных полярных пустынь. Основная часть островов Северного Ледовитого океана покрыта вечными снегами и льдами. Растительность имеется только на узких прибрежных участках суши, на каменистых склонах и представлена куртинами накипных и корковых лишайников и мхов. Дальше от береговой зоны на поверхности снега летом развиваются обильные колонии водорослей, окрашивающие снег в разные цвета: диатомовые водоросли дают коричневый налет, сферелля — пунцово-красный, зеленые жгутиковые -зеленый. Колонии водорослей поглощают больше тепла, чем снег и это способствует протаиванию снега и образованию понижений на его поверхности. В более сухих местах на россыпях обломочного материала встречаются камнеломки, полярная крупка, арктический щавель, лютики, осоки и полярные маки. Многие из них имеют дернистую или подушковидную форму.

В Арктике наблюдается интенсивное физическое выветривание почв и горных пород, в меньшей степени проявляется химическое и биологическое выветривание. В результате выветривания здесь происходит формирование пустынного загара образование на поверхности массивных пород железистых и марганцевых пленок, накопление карбонатов, гипса и легкорастворимых солей, что сближает эти пустыни с пустынями умеренного и тропического пояса. Накопление солей в почвах арктических пустынь связано с сухостью климата, выпадением осадков преимущественно в виде снега и привносом солей с океана.

Почвы этих ландшафтов развиты фрагментарно, в наиболее благоприятных местах, сложенных мелкоземистыми отложениями. Эти пустынно-арктические почвы имеют очень малую мощность, разбиты системой вертикальных морозобойных трещин, между которыми в карманах формируется гумусовый горизонт мощностью до 4 см. Для этих почв характерно накопление подвижного железа, вызванное его криогенным подтягиванием и закреплением в форме малоподвижных комплексных железоорганических соединений, под воздействием замерзания и высыхания необратимо коагулирующих.

Резкий, холодный и сухой климат, преобладание в флоре лишайников и водорослей, особо важная роль птиц в БИКе, и фрагментарное развитие растительного покрова и почв с накоплением незначительного количества гумуса придает этим пустыням своеобразие.

Ландшафты скал, покрытых лишайниками и водорослями является первой стадией развития ландшафтов на изверженных породах. В условиях влажного и теплого климата эта стадия скоропроходящая и только в условиях Арктики она может существовать длительное время. Первыми поселенцами на скальных породах являются микроорганизмы, затем на них появляются лишайники, а также некоторые водоросли.

Ландшафты соляных озер и шоровых солончаков. К соляным озерам относят озера с содержанием солей свыше 3,5%. При таких высоких концентрациях солей существование в воде высших растений невозможно. Поэтому в них преобладают водоросли, а также некоторые рачки и другие животные, приспособившиеся к подобным условиям. Отмирая, эта органическая масса попадает на дно, где происходит ее анаэробное бактериальное разложение. Выделение сероводорода над этими озерами местами столь значительно , что атмосферный воздух обогащается этим газом. При особо высокой концентрации солей в воде последние в ходе испарения откладываются на дне, образуя пласты соли (самосадочные озера). Некоторые озера содержат воду только весной, а летом, пересыхая, превращаются в шоровый солончак. Его поверхность покрыта белой, слепящей глаз коркой соли, местами растрескавшейся и вздувшейся.

Интересны по химическому составу шоровые солончаки, которые образуются над месторождениями нефти. Воды, связанные с нефтяными залежами, обычно сильно минерализованы, содержат много хлоридов, мало сульфатов, обогащены иодом, радием и другими редкими элементами, содержат специфические органические соединения (нафтеновые кислоты, и др.) При испарении таких вод на поверхности образуются шоровые солончаки, отличающиеся пониженным содержанием сульфатов и повышенным содержанием хлоридов, битумов, иода, нафтеновых кислот.

Источник статьи: http://studizba.com/lectures/33-nauki-o-zemle/593-landshaftovedenie/11225-35-tundrovye-landshafty.html