Расстояние от котельной до жилого дома, зданий и сооружений: нормы СНиП и СП

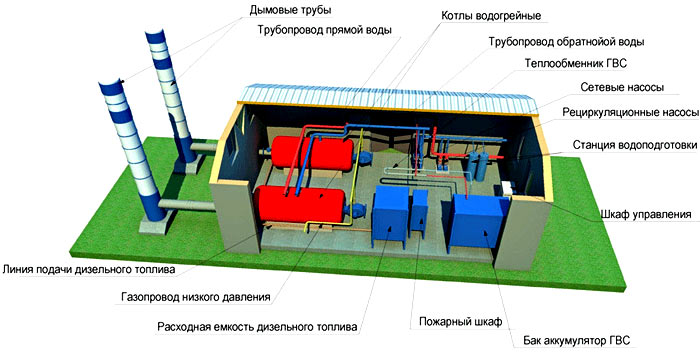

Расстояние от котельной до зданий и сооружений – необходимый к соблюдению параметр, который регламентируют нормы СНиП, СП и законодательные документы. Однозначного ответа, на каком расстоянии следует размещать подобные сооружения, дать сразу невозможно. Котельную классифицируют как специализированное сооружение, здание или помещение, основное назначение которого – получение тепловой энергии.

Классификация

Котельная – общий собирательный термин, принятый специалистами для любого вида сооружения функционального назначения.

Цель постройки такого комплекса – производство тепловой энергии, получаемой в виде пара или подогретой воды.

Использование полученного энергетического продукта подразумевает дифференциацию на масштабные (производственные), комбинированные (производственно-отопительные) и используемые для обогревания дома или общественного здания. Размещать такие комплексы устройств рекомендуется в зависимости от типа, вида котла и назначения установки, варианта соединения с потребителем производимой тепловой энергии и места расположения.

Для определения необходимого расстояния от котельной до общественных зданий следует знать точную категориальную принадлежность теплового комплекса по всем существующим способам разграничений. По типу использованного топлива различают несколько распространенных видов:

- газовая, в которой тепло вырабатывается путем сгорания углеводородных газов, получившая широкое признание благодаря экономичности и экологичности используемого топлива;

- твердотопливная, где вариантов сырья может быть множество – от угля и дров до отходов промышленных предприятий по обработке древесины или торфа;

- жидкотопливная, с задействованием горючих жидкостей, преимущественно нефтепродуктов различных видов;

- электрическая, из всех категорий наименее экономичная, а потому и возводимая достаточно редко.

Нормы расстояния от жилых домов и общественных зданий до котельной зависят не только от вида используемого топлива, но и от типа размещения необходимой для отопления постройки. По типу размещения их дифференцируют на:

- крышные (разрешенные к установке на крыше любого здания при условии соответствия необходимому классу пожарной опасности);

- капитальные строения, дающие значительную мощность, сооруженные по специальному проекту с фундаментом, перекрытиями и кровлей;

- пристроенные и встроенные в другие здания;

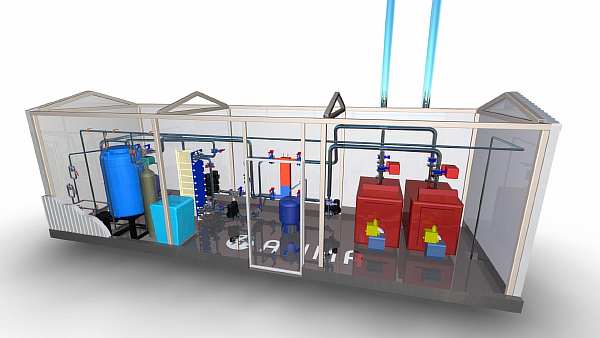

- рамные на поддонах и блочно-модульные (которые могут быть разного вида – встроенные, пристроенные и даже крышные).

В расчет берутся и системы подачи топлива – механизированные, автоматизированные и ручные, которых остается все меньше. В последнем случае загрузка топлива в топку производится вручную специальным работником. Он не только загружает твердое топливо с помощью примитивного приспособления, но и очищает от золы и шлаков ее тоже вручную.

Классификация котельных по месту размещения приводится в СНиП 30-02-97 с внесенными изменениями в 2018 году и СП 53.13330.2011. Размещение отдельно стоящих бойлерных производится согласно генплану и планировке. Встроенные нельзя размещать в многоквартирных зданиях, а у пристроенной есть отдельные нормативы, которые зависят от типа сооружения.

На видео ниже подробно рассказывается о требованиях к газовой котельной в частном жилом доме согласно нормам СНиП, СП и пожарной безопасности.

Расстояние от котельной до жилого дома и общественных зданий

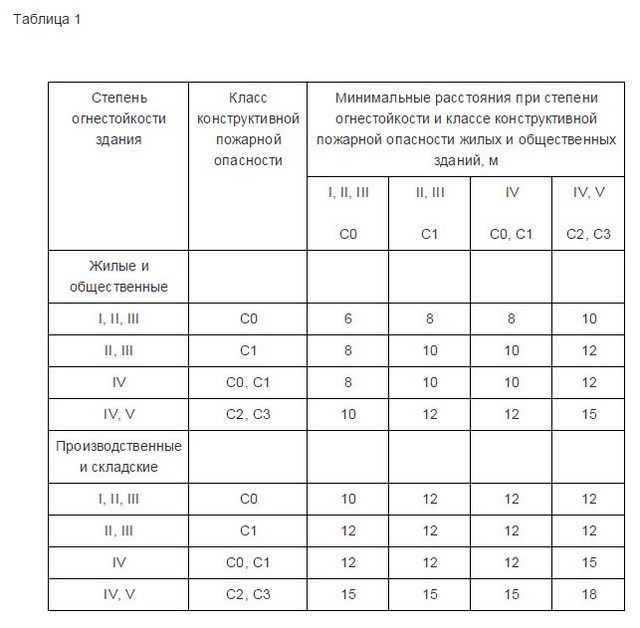

Расстояние от котельной до жилого сооружения норматив СанПиН регламентирует в зависимости от типа постройки и используемого топлива, а также назначения здания. Для газовой, промышленного назначения, отдельно стоящей кардинальные требования – 300 м.

- Расстояние до жилого дома от котельной можно варьировать согласно нормам СНиП. При использовании твёрдого топлива производятся отдельные расчеты. Предусматривать установку нужно с учетом шумового фона. Также следует учитывать входящие степени загрязняемости воздуха продуктами сгорания. Для пристроек есть запрет на сооружение под окнами квартир (от окон по горизонтали оставляется не менее 4 метров, а по вертикали – 8 метров). Пристройку запрещается возводить с фасадной части здания.

- От детского сада и школьных учреждений разного типа, равно как и объектов медицинского назначения, нормы предусматривают разработанные проекты. Допускаются только отдельно стоящие, при условии, что стены котельной достигают нужных степеней огнестойкости, а дистанция между помещениями определяется видом топлива и необходимым оборудованием от котла. В таких учреждениях не разрешено строить крышные, встроенные или пристроенные бойлерные из-за необходимости наличия склада топлива, а именно: угля, торфа или легковоспламеняющихся жидкостей. Санитарные нормы определяют необходимое удаление до ближайшего окна (из-за продуктов сгорания и шумового фона), а допустимое расстояние от склада топлива и котельной рассчитывается согласно минимальным противопожарным расстояниям.

- Сооружение встроенных, пристроенных и крышных котельных в административных зданиях федеральное законодательство разрешает, если соблюдаются установленные нормы температуры воды или давления. Обязательно также наличие доступа или открытых площадок для осуществления технического обслуживания. В указанных выше типах запрещено к использованию жидкое топливо.

СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и ГОСТы рекомендуют соблюдать нормативные расстояния до ограждения, установка которого является обязательной в некоторых жилых районах.

| № п/п | Строительные нормы и правила | Свод правил |

| 1 | СНиП 30-02-97 | СП 53.13330.2011 |

| 2 | СНиП 2.07.01-89 | СП 42.13330.2011 |

Одним из непременных условий является наличие между котельной и городской территорией забора, который проектируется по СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Минимальное расстояние от забора рассчитывается по нормативам СанПиН с учетом шума и загрязнений от проходящего процесса. Это касается и соседства с жилыми и общественными зданиями.

Нормы проектирования

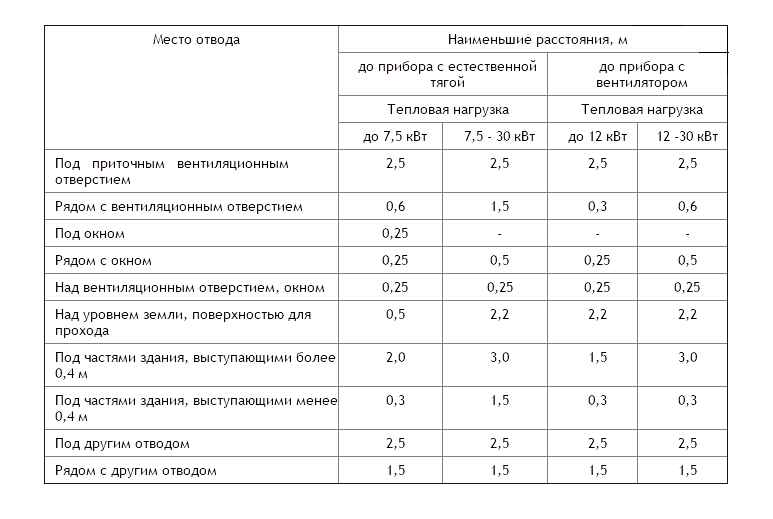

Требования к наружным установкам для обслуживания котельных касаются особенностей их расположения, величины конструкции специальных приспособлений. Например, к высоте этажерки – 1,5 метра, при наличии уклона на крыше для ходовых мостиков задаются определенные габариты, а предел огнестойкости для входной двери – 0,75 часа.

Размещение на территории предприятия не предусматривает ограждений, но расположенные поблизости производственные здания отделяются охранной зоной, а трубопроводы для транспортировки сжиженных горючих газов – специальным оборудованием.

Согласно специальным нормам должны разделяться складские помещения для хранения опасных веществ, химических реагентов, горючих газов и ядов, но удаленность от предприятий или промышленных зданий определяется согласно проекту отдельной комплексной системы.

Для нее предусмотрены параметры с оконными и дверными проемами, специальные покрытия, отсутствие преграды и специальный уровень огнестойкости. Все это закладывается в проектировании и берется в нормативах, связанных с конкретными особенностями. Существует технический паспорт, который должен храниться у владельцев энергоустановок, от насосных до нетрадиционных.

Тонкости

Расстояние до автостоянки зависит от наличия проемов. Если в сторону автомобилей смотрит глухая стена, нормы зависят от величины охранной зоны, присутствие проемов диктует удаленность в 9 метров.

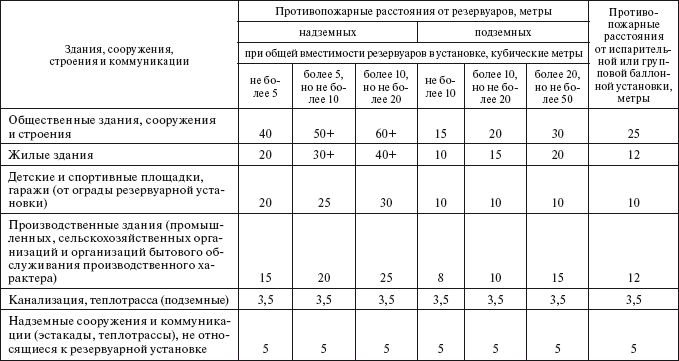

Если в охранной зоне есть специальные аппараты или предусмотрено наличие резервуаров для топлива – нужен расчет по типу и вместимости емкости.

Необходимую дистанцию определяют по совокупности особенностей отдельного комплекса, в соответствии с принятыми нормами – СП, СНиП, регламентирующими указаниями, противопожарными мерами. Соблюдение необходимой удаленности гарантирует беспроблемную эксплуатацию.

Источник статьи: http://pronormy.ru/stroitelstvo/uchastok/rasstoyanie-ot-kotelnoy-do-zdaniy-i-sooruzheniy-doma

СНиП 2.10.04-85 от 01-01-1986 Теплицы и парники.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Дата введения 1986-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Гипронисельпромом Минплодоовощхоза СССР (канд. техн. наук Н.А.Нестругин — руководитель темы; канд. техн. наук В.И.Гореза; В.К.Бычков).

ВНЕСЕНЫ Министерством плодоовощного хозяйства СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (Л.Н.Прохоров).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 9 июля 1985 г. №113.

С введением в действие СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники» с 1 января 1986 г. утрачивает силу СНиП II-100-75 «Теплицы и парники. Нормы проектирования».

Настоящие нормы распространяются на проектирование теплиц и парников для выращивания овощей и рассады.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Степень огнестойкости и пределы огнестойкости строительных конструкций теплиц, парников и соединительных коридоров не нормируются.

1.2. Общая площадь теплиц определяется в соответствии с требованиями СНиП II-90-81.

1.3. Расстояние между теплицами, эксплуатируемыми в течение всего года (зимними), следует назначать не менее 6 м, между теплицами, эксплуатируемыми весной, летом и осенью (весенними), — не менее 1,5 м.

1.4. Площадки для теплиц и парников должны быть спланированы с уклоном для отвода атмосферных вод от сооружений. Отметка почвы в сооружениях должна быть выше планировочной отметки примыкающих к ним участков площадки не менее чем на 0,1 м.

1.5. При проектировании теплиц в районах с объемом снегопереноса за зиму свыше 200 куб.м/м, согласно СНиП 2.01.01-82, необходимо предусматривать искусственные снегозащитные мероприятия и устройства (при отсутствии естественных), совмещая их функцию с ветрозащитой и ограждением территории.

В качестве снегозащитных устройств следует предусматривать лесонасаждения, щиты и заборы.

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Объемно-планировочные решения теплиц должны отвечать требованиям ОНТП-СХ.10-81 Минплодоовощхоза СССР и Минсельхоза СССР и обеспечивать экономию топливно-энергетических ресурсов за счет теплоизоляции ограждений и снижения их относительной площади.

Теплицы следует проектировать однопролетными или многопролетными. Тип теплиц для каждой зоны определяется технико-экономическим обоснованием.

Парники следует проектировать с односкатным или двускатным покрытием.

2.2. Вспомогательные помещения для работающих в теплицах и парниках следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП II-92-76.

2.3. Геометрические параметры теплиц и парников должны назначаться в соответствии с технологической частью проекта. При этом пролеты однопролетных теплиц не должны превышать 18 м, многопролетных — 9 м; высота от отметки поверхности пола или почвы до низа конструкций теплиц или подвешенного оборудования и коммуникаций должна назначаться из условия свободного проезда предусмотренных технологией машин и механизмов, но не менее 2,2 м.

Пролет парников должен быть не менее 1,5 м.

2.4. Теплицы следует проектировать с деревянным или металлическим каркасом в соответствии с требованиями ТП 101-81. Парники необходимо проектировать с деревянным или железобетонным каркасом.

Несущие стальные конструкции остекленных теплиц, проектируемых для районов с объемом снегопереноса за зиму не более 600 куб.м/м согласно СНиП 2.01.01-82, допускается рассчитывать в соответствии с указаниями СН 537-81.

2.5. Светопрозрачные ограждения зимних теплиц следует проектировать из стекла или пленки, как правило, двухслойными или однослойными с дополнительной трансформирующейся шторой или теплозащитным экраном, а весенних теплиц — из пленки, снимаемой на зимний период.

2.6. Высота цоколя теплиц должна быть не менее 0,3 м.

В стенах теплиц, предназначенных для выращивания рассады, высаживаемой в открытый грунт, необходимо предусматривать вентиляционные проемы.

2.7. Отметка верха фундаментов под опоры (стойки каркаса) теплиц должна быть выше отметки поверхности почвы не менее чем на 0,3 м. При расположении многопролетных теплиц на наклонных площадках отметки верха отдельных фундаментов допускается назначать переменными с уклоном теплиц по рельефу местности, но не более:

остекленных: вдоль коньков (лотков) — 2%, поперек коньков (лотков) — 1,5%;

пленочных — 3 % в обоих направлениях.

2.8. Уклон прямолинейных скатов покрытий теплиц надлежит принимать не менее 45 %, криволинейных, стрельчатого очертания — не менее 20 %.

В многопролетных теплицах ендовы необходимо проектировать в виде лотков с уклоном не менее 0,2 % и шириной не менее 0,2 м.

Уклон покрытия парников должен быть не менее 6 %.

2.9. Суммарная площадь светонепроницаемых конструкций теплиц должна составлять не более 15% общей площади при светопрозрачном ограждении из стекла и 10% — при ограждении из пленки.

2.10. Для крепления стекла к шпросам должны применяться специальные зажимы (кляммеры, профильные элементы и др.), для герметизации стыков стеклянных ограждений (в местах сопряжения со шпросами, в горизонтальных стыках) — прокладки или специальные эластичные мастики, обеспечивающие воздухо- и влагонепроницаемость.

2.11. Антикоррозионную защиту строительных конструкций и изделий следует назначать в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85, при этом среду внутри теплиц по степени агрессивного воздействия следует относить для стальных конструкций — к слабоагрессивной, для алюминиевых и деревянных — к неагрессивной.

2.12. Нагрузки на строительные конструкции теплиц и парников следует принимать в соответствии с указаниями СНиП 2.01.07-85, учитывая следующие требования:

а) вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной поверхности земли при проектировании зимних теплиц с однослойными ограждениями, с двухслойными ограждениями при подаче теплоносителя между слоями, а также однопролетных пленочных теплиц с двухслойным ограждением следует принимать для районов: I — 100 Па (10 кгс/кв.м), II — 150 Па (15 кгс/кв.м ) , III — 200 Па (20 кгс/кв.м), IV-400 Па (40 кгс/кв.м), при проектировании весенних пленочных теплиц с однослойным ограждением — 100 Па (10 кгс/кв.м) для всех районов. Районирование территории СССР по весу снегового покрова приведено в обязательном приложении 2.

Коэффициент перехода от веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли к нормативной нагрузке на покрытие теплиц и схемы распределения снеговой нагрузки необходимо принимать по обязательному приложению 1. Расчетная снеговая нагрузка на покрытие теплиц должна приниматься с коэффициентом перегрузки 1,4;

б) скоростной напор ветра следует принимать переменным по высоте с коэффициентом 1 на высоте 10 м и с коэффициентом 0,6 на высоте 2 м и менее; для промежуточных значений высот коэффициенты определяют линейной интерполяцией; для теплиц с ограждением из пленки указанные коэффициенты следует уменьшать на 20 %;

в) нормативную нагрузку на несущие конструкции теплиц от шпалер с подвешенными растениями следует принимать равной 150 Па (15 кгс/кв.м) и относить к кратковременной с коэффициентом перегрузки 1,3;

г) водоотводящие лотки (металлические и деревянные) покрытий многопролетных зимних теплиц необходимо проверять на нормативную сосредоточенную вертикальную нагрузку 1000 Н (100 кг), весенних пленочных теплиц — на две сосредоточенные вертикальные нагрузки 1000 Н (100 кг) каждая (приложенные на расстоянии между ними 1 м) с коэффициентом перегрузки 1,2;

д) нагрузки от технологического оборудования (установок электрооблучения, трубопроводов и др.) следует принимать по данным соответствующих частей проекта.

2.13. Расчетные величины кратковременных нагрузок или соответствующие им усилия следует умножать на коэффициенты сочетания 0,8 при сочетании двух и 0,7 при сочетании трех и более нагрузок.

2.14. Теплицы в сейсмических районах должны проектироваться без учета сейсмических воздействий.

2.15. Толщину стальных гнутых профилей для ограждающих конструкций теплиц необходимо принимать по расчету, но не менее 1 мм, деталей крепления стекла и пленки — не менее 0,4 мм.

2.16. Гибкость стальных сжатых элементов каркаса теплиц не должна превышать 180, растянутых элементов и связей — величин, указанных в СНиП II-23-81.

2.17. Прогибы стальных конструкций теплиц следует определять в соответствии с указаниями СНиП II-23-81. При этом вертикальные относительные прогибы элементов остекленных теплиц не должны превышать для шпросов — 1/150, прогонов — 1/200, лотков — 1/300, ригелей — 1/250, ферм, несущих технологическое оборудование, — 1/400, ферм, не несущих технологического оборудования, — 1/250 их пролета.

Относительный прогиб изгибаемых элементов пленочных теплиц не должен превышать 1/75 пролета.

2.18. При расчете стальных конструкций теплиц из гнутых профилей толщиной 3 мм и менее при двух и более гибах в поперечном сечении и при отношении высоты стенки или ширины полки к радиусу гиба менее 30 величины расчетного сопротивления стали на растяжение, сжатие и изгиб следует увеличивать на 10%.

2.19. Деревянные конструкции теплиц следует проектировать в соответствии с указаниями СНиП II-25-80. При этом величины расчетного сопротивления древесины элементов каркаса пленочных теплиц в расчетах их на воздействие ветровой и снеговой нагрузок следует умножать на коэффициент условий работы, равный 1,3 (для всех видов сопротивлений). Другие коэффициенты условий работы, учитывающие воздействие кратковременных нагрузок, применять не следует.

2.20. При расчете пленочных ограждений теплиц на воздействие ветровой нагрузки расчетное сопротивление полиэтиленовой пленки (ГОСТ 10354-82) на растяжение следует принимать 5 МПа (50 кгс/кв.см), модуль упругости 75 МПа (750 кгс/кв.см), на воздействие снеговой нагрузки или одновременно снеговой и ветровой нагрузок величину расчетного сопротивления и модуля упругости следует умножать на коэффициент 1,5.

2.21. Для теплиц следует применять стекло (ГОСТ 111-78) унифицированных размеров; толщину стекла следует назначать по расчету, но не более 4 мм.

2.22. При расчете стеклянных ограждающих конструкций теплиц следует принимать: величину расчетного сопротивления стекла на изгиб 12,5 МПа (125 кгс/кв.см), модуль упругости 7,3х10_4 МПа (7,3х10_5 кгс/кв.см) и коэффициент поперечной деформации 0,22. При этом расчетные сопротивления стекла следует умножать на следующие коэффициенты условий работы: при закреплении стекла непрерывно по всему контуру (профильными элементами) — 1; при закреплении в отдельных точках контура (кляммерами и т.п.) — 0,8. Величину расчетного сопротивления стекла вертикальных ограждений необходимо умножать дополнительно на коэффициент условий работы, равный 1,2.

3. ВОДОПРОВОД, ВОДОСТОКИ И ДРЕНАЖ

3.1. Нормы и режим водопотребления, качество и температуру воды для полива и других технологических целей следует принимать в соответствии с требованиями ОНТП-СХ. 10-81.

3.2. При проектировании систем водоснабжения теплиц и парников необходимо руководствоваться указаниями СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.02-84 с учетом требований настоящего раздела.

3.3. Для полива в теплицах и для других производственных целей допускается при обосновании подавать воду питьевого качества. Если в сеть производственного водопровода подаются удобрения или другие вещества, он должен присоединяться к хозяйственно-питьевому водопроводу с разрывом струи не менее 50 мм от максимального уровня воды в баке или в резервуаре до низа подающего трубопровода.

3.4. Предусматривать внутреннее и наружное пожаротушение теплиц и парников не следует.

3.5. Внутренний водопровод теплиц должен присоединяться к наружному, как правило, одним вводом.

3.6. Водопровод в теплицах должен быть оборудован форсунками или капельницами для полива почвы, форсунками для увлажнения воздуха, а также кранами для полива, мытья проездов и других технологических целей.

В теплицах, предназначенных для выращивания овощей на искусственных субстратах, водопровод должен быть оборудован в соответствии с требованиями технологии.

Водопровод парников должен иметь краны для полива.

3.7. Постоянный свободный напор воды в трубопроводах у форсунок и капельниц, зоны их действия и другие характеристики, необходимые для проектирования, следует принимать по данным заводов-изготовителей.

3.8. Краны для полива должны иметь условный диаметр 20 мм. Радиус зоны обслуживания одним краном не должен быть более 45 м.

3.9. Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц следует проектировать, как правило, из неметаллических труб; гребенки, фасонные части, их соединения и при обосновании магистральные трубопроводы, прокладываемые по коридорам и теплицам, — из металла.

3.10. Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц допускается прокладывать по поверхности земли и в земле.

Трубопроводы должны иметь устройства для опорожнения.

3.11. На вводах в теплицы следует предусматривать установку водомеров. Допускается установка водомеров на группу или блок теплиц.

3.12. Запорную арматуру необходимо устанавливать на вводах в теплицы и на ответвлениях от магистральных трубопроводов теплиц и парников.

3.13. Управление поливом следует предусматривать, как правило, дистанционным по заданной программе.

3.14. Категория надежности систем водоснабжения теплиц должна быть не ниже II, парников — не ниже III согласно классификации СНиП 2.04.02-84.

3.15. Многопролетные зимние теплицы следует проектировать, как правило, с внутренними водостоками для отвода атмосферных осадков из лотков покрытия. Многопролетные весенние и однопролетные весенние и зимние теплицы необходимо проектировать без внутренних водостоков.

3.16. Расчетные расходы дождевых вод при гидравлическом расчете лотков на кровлях теплиц и сетей внутренних водостоков следует определять по методу предельных интенсивностей. При этом период однократного превышения интенсивности дождя в расчетах внутренних водостоков необходимо принимать, как правило, равным 0,5 года.

3.17. В зависимости от гидрогеологических условий площадки строительства необходимо предусматривать закрытый дренаж в зимних грунтовых теплицах и в рассадных отделениях весенних теплиц.

Расстояние от проектной отметки поверхности почвы до верха дренажа должно быть не менее 0,7 м. Устройство дренажа в парниках не допускается.

3.18. Дренаж должен обеспечивать оптимальный воздушно-влажностный режим корнеобитаемого слоя, своевременное отведение дренажных стоков согласно требованиям ОНТП-СХ.10-81, а также предотвращение загрязнения грунтовых вод пестицидами и минеральными удобрениями.

4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

4.1. Отопление и вентиляцию теплиц и парников следует проектировать в соответствии с указаниями СНиП II-33-75 и с учетом норм настоящего раздела.

4.2. Отопление и вентиляция теплиц и парников совместно с другими системами должны обеспечивать в них параметры микроклимата (температуру воздуха и почвы, относительную влажность и скорость движения внутреннего воздуха), установленные требованиями ОНТП-СХ.10-81.

Теплицы должны быть оборудованы системой вентиляции. Необходимость устройства системы отопления теплиц и парников, а также ее мощность следует определять расчетом.

4.3. Теплоснабжение теплиц и парников должно осуществляться за счет вторичных энергоресурсов, тепла геотермальных вод, при отсутствии указанных источников — от ТЭС, АЭС и ТЭЦ или собственных источников тепла.

4.4. При использовании для отопления теплиц вторичных энергоресурсов допускается применять схемы теплоснабжения с использованием пиковой котельной.

4.5. Расчетные параметры внутреннего воздуха и температуру почвы теплиц следует принимать в соответствии с требованиями ОНТП-СХ.10-81.

4.6. Расчетные параметры наружного воздуха следует принимать согласно СНиП 2.01.01-82:

а) в холодный период года для зимних теплиц — среднюю температуру наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92, среднюю относительную влажность наиболее холодного месяца и среднюю скорость ветра за январь; для весенних теплиц — среднюю температуру наиболее холодного месяца за период эксплуатации, сниженную на половину максимальной суточной амплитуды температуры воздуха, среднюю относительную влажность и среднюю скорость ветра в этом месяце;

б) в теплый период года (для всех теплиц) — среднюю температуру и среднюю относительную влажность самого жаркого месяца, среднюю скорость ветра за июль.

4.7. Отопление и вентиляцию теплиц и парников следует проектировать с учетом поступлений тепла, аккумулированного почвой в дневное время (холодный период года) и от солнечной радиации (теплый период года).

При расчете водяного отопления необходимо учитывать лучистую составляющую теплоотдачи нагревательными приборами (трубами) и изменение теплоотдачи по их длине.

4.8. В зимних теплицах следует предусматривать водяное отопление или водяное в сочетании с воздушным (комбинированное отопление) и водяной обогрев почвы. Комбинированную систему отопления необходимо предусматривать, как правило, в зонах с наружной температурой наиболее холодных суток минус 20 °С и ниже, в остальных районах ее применение должно быть обосновано. Тепловую мощность воздушного обогрева в системе комбинированного отопления следует принимать в однопролетных теплицах равной 35-50%, в многопролетных — 20-40 % общего расхода тепла в расчетный период.

В весенних теплицах следует предусматривать воздушное отопление от калориферов и теплогенераторов, при обосновании — водяное отопление с регистрами из труб.

4.9. При проектировании систем отопления теплиц температуру теплоносителя следует принимать не более 150 °С.

4.10. Приборы отопления в теплицах необходимо размещать:

в верхней зоне — под покрытием, водосточными желобами и карнизами;

в средней зоне — у наружных стен, на внутренних стойках каркаса, затяжках рам или нижних поясах ферм и между рядами растений;

в нижней зоне — на почве между рядами растений, по контуру наружных стен на глубине 0,05-0,1 м и для обогрева почвы — на глубине не менее 0,4 м от проектной отметки поверхности почвы до верха труб отопления.

4.11. Трубы для обогрева почвы следует располагать равномерно по площади теплиц на расстояниях, определяемых теплотехническим расчетом.

4.12. Для водяного отопления теплиц в качестве отопительных приборов следует применять (в зависимости от температуры теплоносителя) стеклянные, пластмассовые, стальные гладкие трубы с соответствующей антикоррозионной защитой. Применение стальных труб для подпочвенного обогрева не допускается.

4.13. Для обеспечения равномерного обогрева внутреннего воздуха теплиц следует: в зону высотой 1 м от поверхности почвы подавать не менее 40 % общего количества теплоты, включая теплоту обогрева почвы; в остальной зоне удельная (на 1 кв.м поверхности ограждений) теплоотдача отопительных приборов, располагаемых на вертикальных ограждениях (стенах), должна быть на 25 % больше теплоотдачи приборов, располагаемых на наклонных ограждениях (покрытии).

4.14. Запорная и регулирующая арматура должна обеспечивать раздельное включение (выключение) и регулирование теплоотдачи приборов отопления, размещенных в верхней, средней и нижней зонах теплицы.

4.15. Расчет вентиляции теплиц следует производить с учетом удаления теплоизбытков от солнечной радиации в теплый период года.

4.16. В теплицах необходимо предусматривать, как правило, естественную вентиляцию. Если она не обеспечивает требуемых параметров внутреннего воздуха, допускается применять смешанную вентиляцию (с естественным и механическим побуждением) и испарительное охлаждение.

4.17. Проемы для естественной вентиляции (притока и удаления воздуха) в многопролетных теплицах шириной свыше 25 м следует располагать в покрытии — вдоль коньков, во всех однопролетных и многопролетных шириной менее 25 м — в наружных стенах (для притока) и в покрытии (для удаления) . Открывание и закрывание вентиляционных проемов должно быть механизировано.

В теплицах с воздушным отоплением необходимо предусматривать использование вентиляторов отопления для вентиляции в теплый период года.

Вентиляция парников осуществляется подниманием (открыванием) парниковых рам или покрытия из пленки.

4.18. В однопролетных теплицах площади приточных и вытяжных проемов для естественной вентиляции следует определять расчетом.

В многопролетных теплицах, предназначенных для выращивания овощей, общую площадь проемов для естественной вентиляции необходимо принимать: в районах севернее 60° с. ш. — не менее 10%, в остальных районах — не менее 20 % общей поверхности ограждения теплиц.

В многопролетных теплицах, предназначенных для выращивания рассады (высаживаемой в открытый грунт), общую площадь проемов для естественной вентиляции следует принимать в соответствии с требованиями технологии.

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

5.1. Электротехнические устройства следует проектировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) Минэнерго СССР.

5.2. Категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения теплиц и парников необходимо принимать в соответствии с требованиями ОНТП-СХ.10-81.

5.3. В проездах теплиц и коридорах следует предусматривать искусственное освещение преимущественно люминесцентными лампами; освещенность на уровне пола должна быть не более 10 лк.

5.4. Облучение растений должно осуществляться высокоэффективными облучательными устройствами в соответствии с требованиями ОНТП-СХ.10-81. Расстояние между облучательными устройствами и высота их подвески должны определяться расчетом.

5.5. Прокладку распределительных сетей в теплицах из кабелей и проводов в пластмассовых трубах следует выполнять открыто на лотках.

ПРОФИЛЬ ПОКРЫТИЯ И СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СНЕГОВОЙ

Схемы распределения снеговой нагрузки

Указания по определению коэффициента

промежуточные значения определяют интерполяцией

Источник статьи: http://www.vashdom.ru/snip/21004-85/