- Раздел 6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЛАНДШАФТЫ

- Природные рекреационные ресурсы ландшафт

- 2 Природные рекреационные ресурсы

- 2.1 Рельеф как рекреационный ресурс

- 2.2 Водные объекты как рекреационный ресурс

- 2.3 Почвенно-растительный покров как рекреационный ресурс

- 3 Биоклиматический потенциал и биоклиматическое районирование территории

- 4 Оценка природных рекреационных ресурсов для лечебно-оздоровительного отдыха и спортивного туризма

- Оценка водных объектов для пляжно-купального отдыха

Раздел 6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЛАНДШАФТЫ

Рекреационные ландшафты – это природно-рекреационные ресурсы, природно-территориальные комплексы, их компоненты и свойства (такие как привлекательность, или аттрактивность; контрастность и чередование пейзажей, экзотичность, уникальность, размеры и формы объектов, возможность их обзора), используемые человеком вне рабочего времени.

Рекреационная география – это наука, изучающая географические закономерности функционирования и развития территориальных систем организации деятельности людей вне рабочего времени.

Предметом исследования рекреационной географии является изучение пространственных закономерностей и особенностей поведения людей в процессе рекреационной деятельности и размещения рекреационных объектов.

Многосторонний процесс приспособления территории для определенных видов рекреационных занятий и их комбинаций носит название рекреационного освоения. Наличие на территории определенных уникальных или, по крайней мере, интересных не только для местных жителей объектов, часто называется рекреационным потенциалом, хотя это более широкое понятие, включающее совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на рассматриваемой территории.

Важнейшей составной частью рекреационного потенциала являются рекреационные ресурсы – то есть компоненты среды и объекты хозяйственной деятельности, обладающие уникальностью, оригинальностью, эстетической привлекательностью, целебно-оздоровительной значимостью, могущие быть использованными для организации различных видов и форм рекреационных занятий.

В качестве природных предпосылок рекреации выступают в первую очередь природно-территориальные и аквальные комплексы различных рангов, их компоненты и отдельные свойства, в том числе такие как аттрактивность, контрастность и ритм ландшафтов, возможность преодоления препятствий, географическая специфика, экзотичность, уникальность, или, наоборот, типичность, размеры и формы природных объектов и их визуально-географическое положение.

К природным рекреационным ресурсам (в отличие от культурно-исторических и социально-экономических) относятся климат, водные ресурсы, минеральные источники и лечебные грязи, рельеф, пещеры, растительный и животный мир, заповедники, живописные ландшафты, природные памятники и другие уникальные природные объекты (Кусков, 2005).

Для использования природных условий в территории в рекреационных целях необходима их оценка. Процедура оценивания состоит из следующих обязательных этапов:

· выделение объектов оценки – природных комплексов, их компонентов и свойств;

· выделение субъекта, с позиции которого ведется оценка;

· формулирование критериев оценки, которые определяются как масштабом и целью исследования, так и свойствами субъекта;

· разработка параметров оценочных шкал; пятиступенчатая шкала оценки предпосылок для развития рекреации включает такие градации: наиболее благоприятные; благоприятные; умеренно благоприятные; малоблагоприятные; неблагоприятные.

Существует три основных типа оценивания природных ресурсов:

Медико-биологический тип отражает воздействие природных факторов на организм человека, их комфортность. Ведущую роль при этом играет оценка рекреационных климатических ресурсов. Например, зона комфортных температур для большинства людей лежит в пределах 17-23° С. Желательно учитывать и такие показатели, как влажность (оптимальная 60%), скорость ветра (не более 6 м/сек), температура воды для купания (не менее 17°, рекомендуемая 25-27°С) и волнение (не более 3 баллов) величины солнечной радиации и пр.

При психолого-эстетической оценке исследуется эмоциональное воздействие отличительных черт ландшафта или его компонентов на человека. Эстетическая ценность ландшафта, «пейзажное разнообразие» зависит от его морфологической структуры, разнообразия элементов (рельеф, гидрография, растительность и др.). Существуют такие показатели внутреннего пейзажного разнообразия, как степень мозаичности ландшафта (отношение количества контуров урочищ к площади изучаемых ландшафтов), степень разнообразия ландшафтов (отношение видов урочищ к площади ландшафта), частота встречаемости фоновых доминант и структурных детерминант по маршруту и др. Внутренние эстетические свойства природных комплексов характеризуются такими показателями, как степень залесенности, полнота древостоя, ярусность леса, обилие подроста и подлеска. В зависимости от степени залесенности выделяют пространства открытые, полуоткрытые и закрытые. При оценке наибольший балл получают ландшафты с полуоткрытыми пространствами (чередование залесенных и незалесенных участков). Важен также характер сочетания растительности и рельефа. Внешнее пейзажное разнообразие природного комплекс характеризуется разнообразием пейзажей, раскрывающихся на множестве соседних природных комплексов. Среди других методов психолого-эстетической оценки ландшафтов отмечаются такие, как экзотичность (степень контрастности места отдыха по отношению к постоянному месту жительства рекреанта) и уникальность (степень встречаемости и неповторимости объектов и явлений).

Технологическая оценка включает вопросы техники и технологии использования природных и других ресурсов для рекреационной деятельности в целом, того или иного вида рекреационных занятий, оценку возможностей инженерно-строительного освоения ландшафтов для создания рекреационных учреждений.

Ландшафт, или природный комплекс, является центральной подсистемой функциональной модели рекреационного природопользования. Состояние природного комплекса измеряется такими параметрами, как площадь, емкость, нагрузка (чел./га), и характеризуется специфическими свойствами – устойчивостью, аттрактивностью, надежностью.

В зависимости от уровня рекреационной специализации можно выделить три основных типа рекреационного землепользования:

1) территории с высокой интенсивностью рекреации, где другие землепользователи отсутствуют или имеют второстепенное значение (парки, пляжи и другие зоны массового отдыха);

2) территории со средней интенсивностью рекреации, выполняющие одновременно некоторые экологические и производственные функции (пригородные зеленые насаждения, противоэрозионные леса);

3) территории с незначительным удельным весом рекреации.

Главным обоснование типизации рекреационной деятельности выступает ее функциональная ориентация, связанная с особенностями территории. Выделяют следующие рекреационные функции ландшафтов:

· лечебная – направленная на восстановление здоровья (климат, грязи, минеральные воды);

· оздоровительная (умеренно-пересеченный рельеф, климат);

· познавательная – направленная на развитие духовного потенциала личности (наличие уникальных природных объектов);

· спортивная – направленная на развитие физических сил человека (водный, горный, пешеходный, спелео-, велотуризм, категорийность маршрутов от I до VI).

Многие виды рекреации носят сезонный характер. Климат и погода выступают самыми существенными и объективными факторами сезонности.

Развитие рекреации связано и в будущем еще больше будет сопряжено с использованием значительного пространства. Это имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С развитием международного туризма многие страны и районы стремятся более представительно показать свои ландшафтные особенности, но любые рекреационные ресурсы имеют свой запас прочности.

Ландшафты разных природных зон существенно различаются по своей потенциальной устойчивости к рекреационным нагрузкам.

Рекреационные ресурсы обладают емкостью – т.е. способностью принимать определенное количество рекреантов и выдерживать определенные антропогенные нагрузки без нарушения состояния экологического и природного равновесия. Субъективной причиной деградации ландшафтов часто выступает низкая культура поведения рекреантов. Устойчивостью ПТК против нагрузок называется его способность противостоять этим нагрузкам до известного предела, за которым происходит потеря способности его к самовосстановлению. Под нагрузкой понимается посещаемость единицы площади ландшафта в единицу времени. Нагрузка, вызывающая в ландшафтах необратимые изменения, называется критической; нагрузка, близкая к критической, но не вызывающая необратимых изменений, называется предельно допустимой.

Емкость рекреационных ресурсов определяется исходя из нормативов антропогенной нагрузки, в том числе предельно допустимой. Норма антропогенной нагрузки определяется применительно к различным экосистемам в различных природных зонах для прогулочного, пешеходного туризма, экскурсионной деятельности в целях недопущения нарушения экологического состояния природной среды.

С емкостью природных ресурсов связано понятие рекреационного потенциала – т.е. отношение между фактической и предельно возможной численностью посетителей, определяемой исходя из наличия рекреационных ресурсов. Можно также определить рекреационный потенциал как способность территории принять определенное (предельное) количество рекреантов, при котором не происходит нарушения состояния природного и экологического равновесия.

В основе многих исследований рекреационных нагрузок лежит положение о стадиях «рекреационной дигрессии» по аналогии со стадиями пастбищной дигрессии. Для ландшафтов лесов умеренного пояса, в частности, выделяют пять стадий рекреационной дигрессии (по Н.С.Казанской):

1. Деятельность человека не внесла в лесной комплекс никаких заметных изменений.

2. Рекреационное воздействие человека выражается в установлении редкой сети тропинок, в появлении среди травянистых растений некоторых светолюбивых видов, в начальной фазе разрушения подстилки.

3. Тропиночная сеть сравнительно густа, в травянистом покрове преобладают светолюбивые виды, начинают появляться и луговые травы, мощность подстилки уменьшается; на внетропиночных участках возобновление леса все еще удовлетворительное.

4. Тропинки густой сетью опутывают лес, в составе травянистого покрова количество собственно лесных видов незначительно, жизнеспособного подроста молодого возраста (до 5-7 лет) фактически нет, подстилка встречается фрагментарно у стволов деревьев.

5. Полное отсутствие подстилки и подроста, на вытоптанной площади – отдельные экземпляры сорных и однолетних трав.

Граница устойчивости ПТК проходит между 3-й и 4-й стадиями, за предельно допустимые принимаются нагрузки, соответствующие 3-й стадии дигрессии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисциплина «Ландшафтная экология» знакомит с системой основных научных знаний в области ландшафтоведения и исследований природно-антропогенных ландшафтов. Требуемый уровень освоения курса подразумевает понимание механизмов функционирования различных природно-антропогенных хозяйственных систем, особенностей их внутренней структуры, специфики управления и оптимизации в разных географических условиях.

Студент, изучивший дисциплину, в соответствии с Государственным образовательным стандартом должен:

– знать основные понятия и термины дисциплины; многоаспектную ценность ландшафта; последствия влияния человека на ландшафт и его компоненты; характерные черты различных природно-антропогенных ландшафтов; влияние измененного человеком ландшафта на его здоровье.

– знать процессы формирования климата, классификацию климатов, тенденции изменения климата в глобальном и региональном аспектах, в том числе основные закономерности радиационного и теплового режима атмосферы Земли;

– знать основные принципы, закономерности и законы пространственно-временной организации геосистем локального и регионального уровней; динамику и функционирование ландшафта; основы типологии и классификации ландшафтов; иметь представление о природно-антропогенных геосистемах; владеть простейшими навыками ландшафтно-картографического анализа;

– знать основы биологической продуктивности биосферы, знать региональные этнические и демографические особенности населения и специфику его взаимодействия с природной и социальной средой;– уметь определять тип ландшафта; выявлять формы воздействия на него человека;

– уметь давать оценку состояния ландшафта (по элементам и в целом); формулировать предложения по его улучшению, восстановлению, охране ландшафта.

– уметь оценивать природно-ресурсный потенциал территории и отдельные виды природных ресурсов, их вещественно-энергетические характеристики; методические и экономические основы оценки воздействия на окружающую среду; основы планирования культурного ландшафта;

– понимать суть особенностей Земли как сложной системы; взаимосвязанность природных и социально-экономических факторов в глобальном экологическом кризисе и его отдельных проявлениях; иметь представление о путях выхода из глобального экологического кризиса;

– понимать взаимосвязь абиотических факторов и биотической компоненты экосистемы, иметь представление о пределах толерантности организмов и популяций и об их экологической нише как обобщенном выражении экологической индивидуальности вида;

– иметь представление о воздействии различных технических систем на природную среду в разных географических условиях; о мерах по предотвращению и ликвидации экологически опасных ситуаций или катастроф.

Источник статьи: http://megaobuchalka.ru/7/44656.html

Природные рекреационные ресурсы ландшафт

Природные рекреационные ресурсы России, к сожалению, в целом изучены пока недостаточно хорошо. При развитии туристского и санаторно-курортного бизнеса в условиях рынка необходимо проводить исследования и оценку природных рекреационных ресурсов.

Существует несколько подходов к оценке природных рекреационных ресурсов: технологический (функциональная пригодность), физиологический (степень комфортности для человека), психологический (эстетика местности). Проводится также анализ природных систем, явлений природы, которые обладают комфортными свойствами для рекреационной деятельности и могут быть использованы для организации отдыха и оздоровления людей.

Необходимо разъяснять и повышать осведомленность населения о роли метеорологии для комфортного времяпрепровождения. Использование метеорологической информации, как сопутствующей, оказывает долгосрочный экономический эффект, связанный с повышением качества жизни человека.

Туризм – временные выезды людей в другую местность, отличную от постоянного места жительства.

Рекреация – понятие, охватывающее все виды отдыха. Это комплекс оздоровительных мероприятий, которые осуществляются с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но утомленного человека.

Качество жизни – важная социальная категория. Охватывает достаточно широкий круг объективных и субъективных параметров, в том числе условия окружающей среды, комфортность окружающей среды, здоровье и хорошее самочувствие, а значит и ожидаемая продолжительность жизни.

2 Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы включают рекреационные ландшафты, водные объекты, почвенно-растительный покров, биоклимат, гидроминеральные ресурсы. Для оценивания ландшафта с позиций рекреации, рассматривают все составляющие ландшафта — а именно рельеф, водные объекты и почвенно-растительный покров.

2.1 Рельеф как рекреационный ресурс

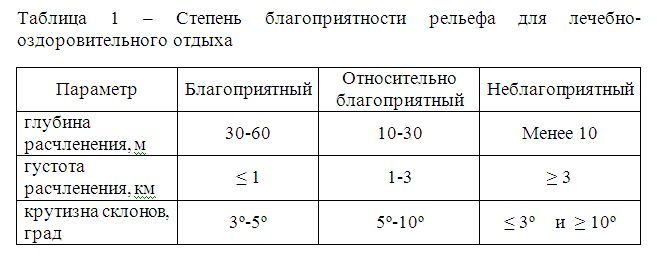

Для лечебно-оздоровительного отдыха наиболее благоприятна пересеченная местность, но с незначительными превышениями. Особенно важны характеристики рельефа при прокладке терренкуров. Это специально проложенные маршруты для пеших прогулок, целью которых является повышение выносливости, улучшение работы сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, стимуляция обмена веществ и активность нервной системы. В совокупности с климатическими факторами прогулки по терренкурам могут приносить колоссальную пользу практически всем группам населения (табл. 1).

Очень важен рельеф местности и для горного туризма и альпинизма. Основными ресурсами этих видов туризма являются горный рельеф, скалы, ледники, снежники, а также пещеры. Горный туризм распространен в горных районах, преимущественно в среднегорье и в высокогорье до высот 3000-3500 м. Маршруты горного туризма проходят на разных высотных уровнях с различными формами рельефа.

Горный рельеф используется при создании горнолыжных курортов. Во всем мире первоначально изучают рельеф для прокладки трасс, определяют их пропускную способность, а потом разрабатывают необходимую инфраструктуру.

2.2 Водные объекты как рекреационный ресурс

Для рекреационной деятельности интересны моря, большие и малые реки, искусственные водоемы (водохранилища, пруды, карьеры). Используются эти объекты для пляжно-купального отдыха и для различных видов водного туризма.

При организации купания на реках оптимальные условия наблюдаются, когда скорость течения не превышает 0,3 м/с. Реки с быстрым течением – более 0,5 м/с – не пригодны для купания. На побережьях морей и крупных озер ограничивающим фактором для купания является волнение воды. Купание допускается при волнении не более 3 баллов. Лучшими являются те водоемы, где слабое волнение доминирует в течение всего купального сезона. Наиболее комфортные условия для купания отмечаются при температуре воды от 18 до 24 о С. При температуре воды ниже 16 о С купаться могут только сильно закаленные люди. Неблагоприятна также слишком высокая температура воды – более 26 о С; это индифферентные условия, не оказывающие оздоровительного воздействия.

Для купания хороши песчаные пляжи и песчаное дно, которые распространены по берегам Балтийского моря (Финский и Куршский заливы), на Азовском побережье, в Анапской зоне Черного моря, на Каспии и во Владивостокской курортной зоне Садгород, по берегам крупных рек: Волги, Северной Двины, Оби, Лены и других, а также многих озер В Геленджикской и Сочинской курортных зонах преобладают крупногалечные относительно благоприятные пляжи. Для пляжно-купального отдыха необходимо наличие отмели, так как не каждый отдыхающий умеет плавать и не каждому отдыхающему показано быстрое погружение в воду. Однако чрезмерно большие мелководья являются также существенным недостатком. Большие отмели (до 100 и более метров) характерны для Азовского и Балтийского морей, что снижает качество отдыха на этих побережьях.

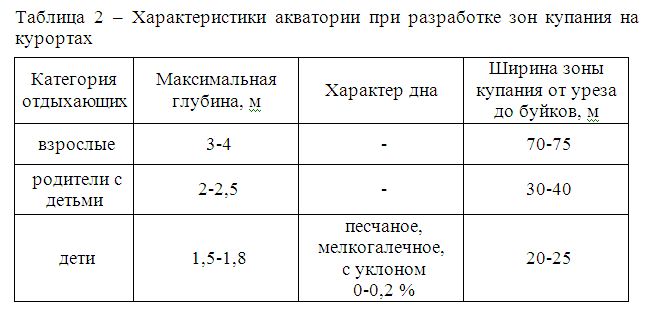

При разработке зон купания на курортах руководствуются характеристиками акватории, приведенными в таблице 2.

В настоящее время для пляжно-купального отдыха начали активно использовать искусственные водоемы: водохранилища, пруды и карьеры.

Водохранилища стали широко использоваться рекреационными учреждениями для яхтинга, виндсерфинга и для пляжно-купального отдыха.

Если водохранилища осваиваются в рекреационных целях, регулируемый отдых на их берегах может быть очень привлекательным, особенно для яхтинга, виндсерфинга и гидропарков.

Яхтинг требует большой акватории (свыше 400 га) с достаточной глубиной (от 3 м) и значительной изрезанностью береговой линии, для того, чтобы парусники могли укрыться при сильном ветре и волнении. Благоприятным моментом является большая повторяемость слабого волнения менее 3 баллов в пределах данной акватории.

Сплавы на лодках и плотах. Наиболее пригодны для данной цели спокойные малые реки, текущие в пределах лесной зоны. При выборе маршрута необходимы данные о полноводности реки, ее режиме и подходах к воде. Очень удобны для семейного туризма малые реки севера и северо-запада европейской части России. Они достаточно полноводны для того, чтобы по ним можно было плавать на лодках в течение всего летнего периода, многие из них образуют закольцованные маршруты.

Зимой крупные водоемы используются также для катания на буерах, на гидроциклах, моторных катерах и для виндсерфинга.

2.3 Почвенно-растительный покров как рекреационный ресурс

Прежде всего, значение этого рекреационного ресурса велико из-за фитонцидных и ионизационных свойств растений. Особенно велика роль лесов, так как именно лесные массивы способствуют повышению содержания кислорода в воздухе и его ионизации.

Ионизация – процесс образования ионов в воздушной среде, оказывающий очищающие действие на организм человека.

Оптимальной ионизацией характеризуются смешанные леса и чисто сосновые боры, а из древесных пород высокой ионизационной способностью, помимо сосны, обладают береза бородавчатая, липа сердцелистная, рябина обыкновенная, дуб красный и черешчатый (самый распространенный), лиственница сибирская, ель обыкновенная, пихта одноцветная.

Рекреационную функцию леса определяет также санитарно-гигиеническая обстановка, которая в значительной степени зависит от фитонцидных свойств растений.

Фитонциды – это летучие вещества, выделяемые древесной растительностью, которые оказывают стерилизующее действие на определенные микроорганизмы. Так, фитонциды, выделяемые пихтой, убивают коклюшную палочку, возбудителей дизентерии и брюшного тифа; сосновые фитонциды губительны для палочки Коха (туберкулез) и для кишечной палочки; береза и тополь поражают микроб золотистого стафилококка.

Леса обогащают воздух кислородом и поглощают углекислый газ, недаром их называют «легкими городов». Кроме того, они очищают воздух от различных видов загрязнения, в том числе и шумового, так как шум разрушающе воздействует на нервную систему. Поэтому очень важно наличие зеленого пояса вдоль автомагистралей и вокруг различных рекреационных объектов.

В летний период они снижают теплоощущение человека в дни с дискомфортом перегрева примерно от 1 до 5 град в зависимости от площади лесного массива: площадь в 1 га снижает на 1 град, площадь в 15-20 га снижает на 5 град.

Луга для рекреации имеют очень большое значение, так как, занимая открытые пространства (поляны, опушки), они разнообразят пейзаж. В санаториях луга обычно используются для строительства климатосооружений и спорткомплексов. Болота и сельскохозяйственные угодья в виде, в каком они присутствуют в нашей стране, особого интереса для рекреационных целей не представляют.

3 Биоклиматический потенциал и биоклиматическое районирование территории

Биоклиматический потенциал территории определяется следующим путем: каждый параметр биоклимата оценивается в баллах, далее производится интегральная оценка режима (темпе¬ратуры, ветра, влажности и т. д.), затем ведется подсчет значений биоклиматического потенциала по сезонам года и в среднем за год. На основании этого имеется возможность оценивать и сравнивать биоклиматические условия разных регионов, выявлять наиболее благоприятные сезоны для отдыха и устанавливать адаптационный радиус действия конкретной курортной зоны.

Биоклиматические параметры входят также в биоклиматический паспорт здравниц, в котором дается характеристика местного биоклимата. С этой целью на территории курорта в течение четырех центральных месяцев сезонов (I, IV, VII, X) проводятся наблюдения за основными метеорологическими данными в установленные синоптические сроки, которые сравниваются с данными ближайшей метеостанции, устанавливаются корреляционные связи. Затем по ряду многолетних наблюдений для данной метеостанции рассчитываются параметры биоклимата и вносятся поправки на местные условия курорта.

Для зонирования территории курорта по степени комфортности в те же месяцы проводятся микроклиматические съемки, по результатам которых определяются места размещения функциональных курортных зон и сооружений.

Очень важно учитывать дискомфортные явления погоды:

- переохлаждение и перегрев;

- избыток и недостаток УФ;

- изменчивость погоды;

- духоту;

- гигротермический дискомфорт;

- большие ветровые нагрузки;

- продолжительный туман;

- значительные осадки;

- интенсивную грозовую деятельность.

Эти явления физиологически вредны для организма человека. Они препятствуют проведению большей части рекреационных занятий, кроме посещения музеев и выставок. Исключаются все виды рекреационной деятельности при грозных метеорологических явлениях: бурях, штормах и ура¬ганах.

При анализе территории на основании расчетов биоклиматического потенциала строятся карты как отдельных медико-климатических параметров, так и биоклиматическо¬го потенциала в целом. По ним выделяются территории по степени благоприятности для туризма вообще и для отдельных видов рекреационных занятий.

По значениям биоклиматического потенциала производится зонирование территории по степени комфортности для отдыха. Выявляются зоны:

- оптимальной комфортности (благоприятны для отдыха во все сезоны с щадящим и щадяще-тренирующим режимами);

- комфортности зима/лето (благоприятны для отдыха в определенный сезон: щадящий и раздражающий режимы или преобладание тренирующих условий);

- климатического дискомфорта (во все сезоны раздражающие условия).

4 Оценка природных рекреационных ресурсов для лечебно-оздоровительного отдыха и спортивного туризма

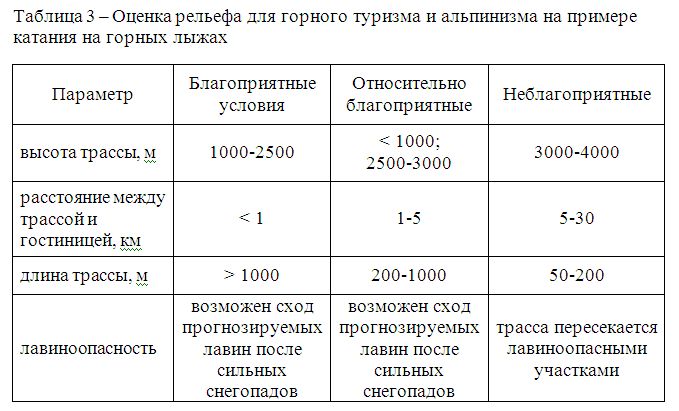

После предварительных исследований территории необходимо осуществить оценку рельефа для горного туризма и альпинизма на примере катания на горных лыжах (табл. 3).

Оценка водных объектов для пляжно-купального отдыха

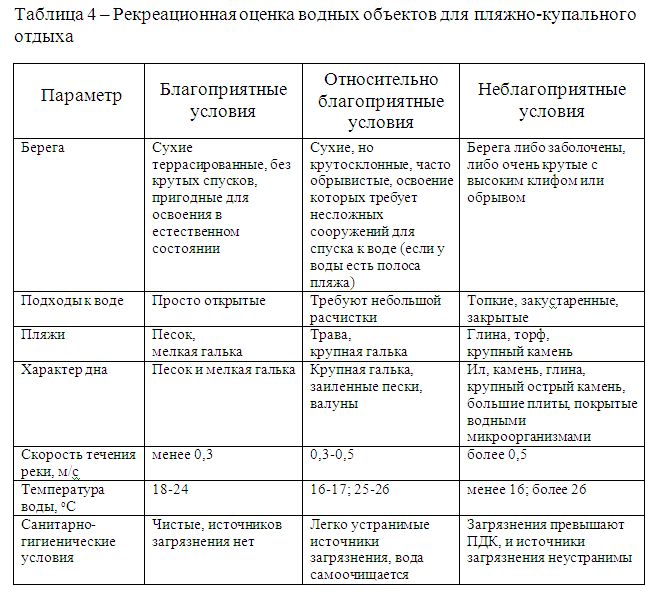

При оценке такого вида отдыха рассматриваются условия подхода к воде, наличие пляжной полосы, характер дна, скорость течения (реки), преобладание слабого волнения на крупных водоемах, температурный режим (табл. 4).

Купальный сезон считается возможным для широкого круга отдыхающих, когда температура воды достигает +17 о С. Особенно большое значение имеют морские пляжи. Их эксплуатация должна производиться строго в соответствии с нормами допустимой антропогенной нагрузки, которая в настоящее время составляет 5 м 2 на 1 человека, а в лечебных учреждениях для больных туберкулезом и с нарушениями опорно-двигательного аппарата — до 12 м 2 на 1 человека.

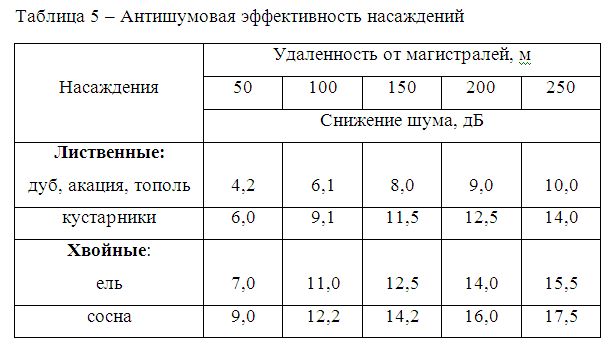

Оценка наличия лесных насаждений или зеленого пояса вдоль автомагистралей и вокруг различных рекреационных объектов (табл. 5).

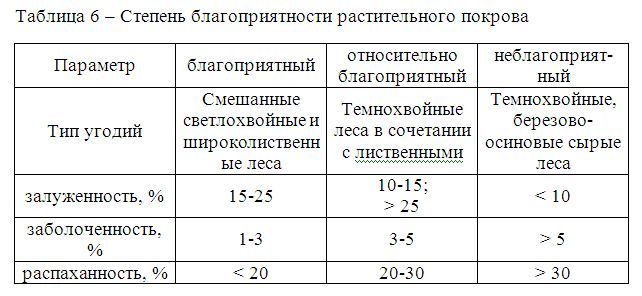

Рекреационная оценка растительного покрова (табл. 6).

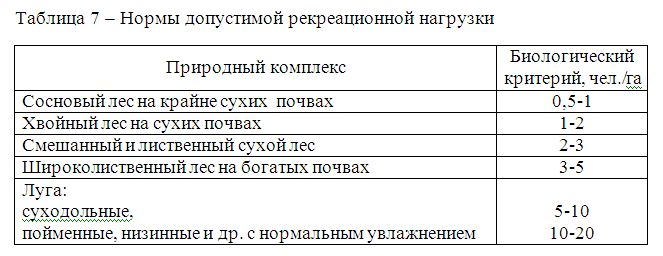

Для сохранения природных ландшафтов необходимо соблюдать нормы рекреационной нагрузки на различные природные комплексы. Существуют два типа критериев.

Биологический – количество человек на 1 га, которое может выдержать данный природный комплекс без утраты своих биологических свойств (табл. 7). Он неодинаков для различных природных комплексов и зависит от степени устойчивости биогеоценозов к рекреационным нагрузкам: вытаптыванию, уплотнению почвы, повреждению корней.

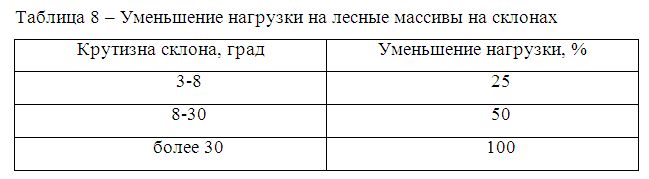

Психологический критерий определяется психологическим комфортом, необходимым человеку во время отдыха. В среднем этот показатель равен 0,5-1 чел./га. Рекреационная нагрузка на склонах должна уменьшаться, так как эти участки неустойчивы, а их растительный покров подвержен разрушению (табл. 8).

Приведенные в таблице критерии дают усредненные показатели норм антропогенной нагрузки.

Источник статьи: http://ecoimpact-ple.com/en/documents/959.html