- Красивая природа Пермского края: особенности, растения, животные и интересные факты

- Географическое положение

- Климатические особенности

- Растения

- Животный мир

- Птицы, рыбы и пресмыкающиеся

- Красная книга Пермского края

- Уникальные природные объекты

- Интересные факты

- Природа Пермского края

- 1. Географическое положение Пермского края

- 2. Рельеф

- 4. Климат

- 5. Реки, озера, болота

- 6. Почвенное разнообразие

- 7. Природные ландшафты

- 8. Растительность

- 9. Фауна Пермского края

Красивая природа Пермского края: особенности, растения, животные и интересные факты

Природа Пермского края – это гармония скал и лесных гор, причудливых пещер и быстрых суровых рек, край тайги, духа приключений и романтики, запаха костра и песен под гитару. Неудивительно, что многие десятилетия эти места продолжают притягивать туристов.

Географическое положение

Пермский край раскинулся на западном склоне северной части Уральских гор и восточном крае Русской равнины, его крайняя северная точка – это гора Саклаимсори-Сяхль, а южная – деревушка Ельник, принадлежащая Октябрьскому району.

Климатические особенности

Пермский край расположен в умеренном климатическом поясе. Погода в этих местах довольно лояльна: летом столбик термометра редко поднимается выше +20 градусов, а зимой опускается до -20 градусов, хотя и бывают редкие исключения в виде резких и сильных перепадов температур. Особенностей в климате две: частые туманы и зимние грозы. Гроза в этих краях бывает и в зимнее время. Сильные раскаты грома в сочетании со снегопадом и штормовым ветром — нередкое явление для Пермского края.

Растения

Природа-матушка в этих местах постаралась: более 70% местности – это таежные леса, состоящие из елей и пихт, но также растут лиственницы, кедры и сосны. Лишь в южных районах количество лиственных деревьев возрастает: могучие дубы и клены, душистые липа и черемуха, ольха и береза. Красивая природа Пермского края завораживает путешественников.

Леса полны грибов и лесных ягод: растут здесь голубика, малина и брусника, клюква и морошка. Также в этих местах можно встретить и крайне ядовитые растения, такие как белена (от ее яда человек может умереть), вороний глаз – синие ягоды этого растения привлекают неискушенных туристов, но могут вызвать смерть от отравления. Растет здесь волчье лыко – кустарник с ярко-красными ягодами, сок из любой части которого, попав на кожу, вызывает ожоги и язвы, приняв его внутрь, можно получить смертельное отравление.

Животный мир

В этих краях уникален не только растительный мир природы, животные Пермского края также поражают своим многообразием: водятся здесь более шестидесяти видов млекопитающих (бурый медведь, росомаха, волк и ласка, рысь и выдра, лоси, косули и олени), тридцать из них имеют промышленное значение (куница, горностай, барсук и соболь). При этом косуля и олень находятся под охраной – охота на них запрещена законом и жестко карается. А вот на рысей и росомах разрешена, так как они наносят вред местному животноводству.

Искусственно разводят бобров и ондатровых собак, песцов и норку. Из шкур этих зверьков шьют шубы, шапки и прочие меховые изделия, которые все еще пользуются большим спросом, несмотря на активную пропаганду ненасилия по отношению к животным.

Птицы, рыбы и пресмыкающиеся

Разнообразных птиц в природе Пермского края великое множество — около 270 всевозможных видов. Глухари, тетерев и рябчики также относятся к промышленным видам, а дрозды, грачи и скворцы – перелетные. На территории обитает несколько видов синиц и клестов.

Реки и озера насчитывают около сорока видов рыб (лещ и плотва, язь и щука, окунь), более пятнадцати видов пресмыкающихся. Самыми распространенными считаются уж и живородящая ящерица, реже встречаются гадюки и прыткие ящерицы, а в единичных случаях можно обнаружить медянку и веретеницу.

Красная книга Пермского края

По последним данным, на территории под защитой государства находятся более 175 объектов флоры и фауны:

- Практически исчезнувшие (категория 0): квакша обыкновенная, белорыбица, каспийская минога, белуга и русский осетр, липарис Лезеля и яртышник шлемоносый, каспийский лосось.

- Под угрозой полного исчезновения (категория 1): ручьевая форель, могильник, беркут и черный аист, множество растений: венерин башмачок, вереск и василек Маршалла, многорядник копьевидный и сибирский зигаденус и множество других.

- Популяции, которые стремительно сокращаются (категория 2): бабочки мнемозина и черный аполлон, тарантул южнорусский и плодовый шмель, филин и лебедь-кликун, пискулька, русская выхухоль. Из растений под угрозой исчезновения находятся пыльцеголовник и ятрышник, прострел и родиола розовая.

- Очень малые популяции, живущие на небольших территориях (категория 3): сибирский углозуб и медянка, выпь и чернозобая гагара, сапсан и орлан-белохвост, большой кроншнеп и тундряные куропатки, степной лунь и сорокопут, северный кожанок и усатая ночница. Более 50 видов растений и 10 насекомых находятся в постоянной битве за существование.

- К категории 4 относятся виды, данные о которых неопределенного характера, исследований и наблюдений недостаточно для определения графы риска: гребенчатый тритон, воробьиный сыч и ястребиная сова, кустарниковая вишня, ковыль перистый, лещина и адонис весенний.

Уникальные природные объекты

Пермский край никогда еще не оставлял равнодушным к своей природе ни одного посетителя. Особенно эти места впечатляют в середине осени, когда леса окрашиваются в разноцветные краски, а горы выделяются среди всего этого великолепия.

Какие естественные памятники природы настоятельно рекомендуют посетить гостям и туристам:

- Одна из Уральских пещер – Ледяная. Она является визитной карточкой уникальной природы Пермского края и победителем конкурса «Семь чудес России». Некоторые ее гроты достигают в высоту 20 метров, простираясь вглубь на тысячи метров, а в гроте Дружбы Народов имеется подземное озеро глубиной в три метра.

- Заповедник Басеги считается таинственным местом силы, поэтому часто притягивает к себе эзотериков и мистиков разного рода.

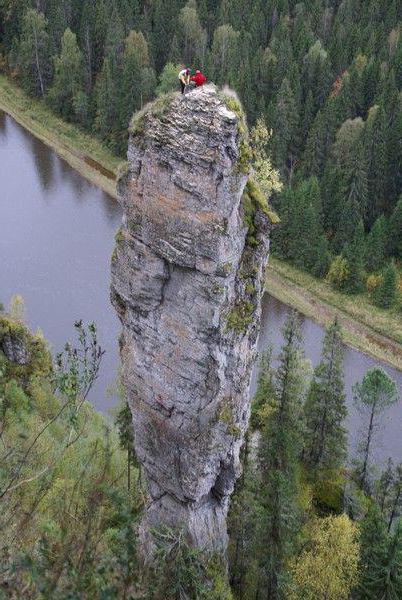

- Усьвинские столбы — отвесные утесы высотой 120 метров. Самый известный среди них — Чертов палец.

- Гора Колпаки расположена практически на границе Азии и Европы. Эти причудливые горы действительно напоминают шапки-колпаки, а вид с их вершин простирается на десятки километров, открывая взору вид на гору Качканар.

- Каменный город, или Чертово городище – ведущая достопримечательность этого края. Эти скалы состоят в основном из кварцевого песчаника, изрезанного трещинами до 12 метров в глубину. Они напоминают улицы заброшенного города, за что их и прозвали улицами, при чем каждая имеет свое название.

Интересные факты

- На территории Пермского края находятся около 30 тысяч рек общей протяженностью более 90 тысяч километров, но только две из них считаются большими (которые имеют длину свыше 500 км): Кама и Чусовая.

- Писанный камень, расположенный на правом берегу реки Вишера, сохранил на себе наскальные рисунки древних людей. Сам камень имеет длину два километра и высоту 100 метров, а у его подножья есть заброшенные жертвенные места разных эпох.

- Камень Ермак высотой около 40 метров находится в 15 км от Кунгурской пещеры, он состоит из трех скальных вершин разной высоты.

- В селе Молебка есть единственный во всей России памятник инопланетянину, которые местные жители зовут Алешенькой.

- На смотровой площадке в Кунгуре расположен Пуп Земли – гранитная полусфера с указателями расстояния до мировых столиц. Существует поверье, что если нуждаешься в счастье, то нужно обойти его три раза и посидеть сверху – тогда желаемое исполнится.

Природа Пермского края безгранична, она удивляет своей уникальной красотой, описать словами ее невозможно, нужно увидеть ее своими глазами, навсегда запечатлев это великолепие в уголках памяти.

Источник статьи: http://www.syl.ru/article/329984/krasivaya-priroda-permskogo-kraya-osobennosti-rasteniya-jivotnyie-i-interesnyie-faktyi

Природа Пермского края

1. Географическое положение Пермского края

Основная часть Пермского края приходится на европейскую часть России (99,8% от всей площади), и лишь малая часть (0,2% площади) — на азиатскую. Восточная часть этого территориального образования располагается на западных склонах средней и северной части Уральского хребта, который является естественной границей Европы и Азии. Границы края протянулись на более чем две тысячи километров, если быть точным — на 2,2 тыс.км. С севера к Пермскому краю примыкает республика Коми, на западе край граничит с Удмуртией и Кировской областью, на юге — с Башкирией, а на востоке, по горам, проходит граница со Свердловской областью.

Разнообразие и богатство природы региона создано двумя решающими факторами: Уральскими горами на востоке и рекой Камой — крупнейшим притоком Волги, протекающим по его территории. Природные ландшафты представлены как равнинными территориями в западной части, так и горами на востоке.

2. Рельеф

Как уже отмечалось выше, в Пермском крае рельеф, преимущественно низменный и равнинный на западе (80% площади занимают окраинную часть Восточно-Европейской равнины), сменяется горным (20% площади) в восточной части. Уральские горы, которые занимают восточную часть региона, определяют рельеф этой части края и являются источником его богатств. Причем, Северный Урал характеризуется среднегорным рельефом, а Средний Урал — низкогорным.

Богатство и разнообразие полезных ископаемых формировалось в течение миллионов лет из отложений, скапливавшихся на дне древнейшего Пермского моря, которое располагалось на месте нынешних Уральских гор около 285 млн. лет тому назад. Теперь же донные отложения палеоморя добываются в виде различных минералов и солей.

Горы Уральского хребта одни из самых старых на Земле. По мнению некоторых ученых, в период своего формирования они были в числе самых высоких на планете. Но прошедшие миллионы лет, процессы эрозии и естественного разрушения оставили от былых пиков только основания.

В старину Уральские горы называли «Урал Камень», «Поясовый Камень». На Большом Чертеже — это самая первая карта русского государства — Уральские горы обозначены как «Большой Камень». И сейчас слово «камень» встречается в названиях горных вершин. «Камнями» на Урале зовут отдельные скалы и горы, которые выделяются среди других и резко возвышаются над окружающей местностью.

В Пермском крае самые высокие горы носят названия: Тулымский камень (высота 1496 м), Ишерим (высота 1331 м), Ху-Соик (высота 1300 м), Молебный Камень (высота 1240 м).

Кроме гор есть еще одна здешняя природная достопримечательность — карстовые пещеры. Настоящими сокровищами области являются: Кунгурская ледяная пещера, пещера Дивья, Ординская и другие.

Кунгурская пещера, наверное, самая известная из них, знаменита своими ледяными залами за пределами как самого Пермского края, так и России. В некоторых пещерах проводятся экскурсии, другие же остаются в своем первоначальном виде, но все они являются по-своему уникальными.

3. Полезные ископаемые

В Пермском крае, возле городов Березники и Соликамск, находится Верхнекамское соляное месторождение. Его залежи хлорида натрия (каменная соль), хлорида калия (калийная соль), а также хлорида калия и магния (калийно-магниевая соль) занимают второе место в мире. Мощные соляные пласты залегают на глубинах от 90 до 600 м.

Открыты солевые месторождения были еще в XV веке. Этим открытием и началом разработки край обязан купцам из Новгорода, братьям Калинниковым. Они построили первые солеварни вместе с жильем для работников на берегах рек Боровица и Усолка. Соль добывали методом вываривания из рассолов — очень насыщенных соляных растворов, которые образуются в местах, где грунтовые воды выходят к соляным пластам и подмывают их.

Поселение солеваров позже было названо Соль Камская. По названию этого поселения назвали, появившийся здесь город — Соликамск. Еще больше соли стало добываться с появлением в этих местах промышленников и купцов Строгановых. Они прибыли на берега Камы и Усолки в 1558 году с жалованной грамотой царя Ивана Грозного. Строгановы и положили начало полномасштабному освоению Прикамья.

В Пермских недрах кроме обычной каменной соли много других видов этих минералов, например, солей калия, а также калийно-магниевых солей. Первые залежи таких солей были открыты в начале ХХ-го века, в 1906 году. Обнаружил их Н.П. Рязанцев во время бурения скважины на территории города Соликамск.

Уже при Советской власти в 1925 году неподалеку от первой скважины были открыты залежи сильвинита — это калийная соль, имеющая розоватый цвет. Из калийных солей производят удобрения, они применяются при изготовлении стекла и многого другого.

Далее, в 1927 году, советскими геологами под слоями галита (каменной соли) обнаружили карналит (калийно-магниевая соль). Эти соли имеют оранжевый и темно-красный цвет, из них получают магний – прочный и легкий металл. Его используют для создания сплавов для авиационной и кораблестроительной промышленности.

Пермский край, к тому же, является нефтедобывающим регионом. Впервые нефть здесь обнаружили в 1928 году при бурении скважины, возле города Чусовой. В 1934 году было открыто еще одно нефтяное месторождение, это случилось в Краснокамске во время бурения артезианской скважины. Месторождение получило название Краснокамское. Спустя некоторое время в центре и на юге края были открыты Осинское, Ординское, Чернушинское, Куединское и другие месторождения нефти. По международной классификации пермская нефть относится к марке «Urals».

На территории Пермского региона разрабатываются залежи каменного угля. Его добыча производилась в течение почти двухсот лет в двух районах: Губахи и Кизела. Кизеловский угольный бассейн поставлял каменный уголь практически во все уголки России. Уголь являлся топливом для тепловых электростанций и промышленных предприятий всего Прикамья. Сейчас, после столь длительной и интенсивной разработки, залежи каменного угля в крае начали иссякать и возникает необходимость поиска новых месторождений.

В Пермском крае, разрабатывают еще один вид горючих полезных ископаемых — торф. По данным геологов его запасы составляют около 2 млрд. тонн.

На Сарановском месторождении, которое расположено в Горнозаводском районе края, добывают хромит или хромистый железняк. Запасы хромита в этом месторождении оцениваются как одни из крупнейших в России.

На территории Красновишерского района добываются алмазы, они впервые были найдены здесь еще в 1829 году. Основная часть добываемых алмазов бесцветная, но можно встретить алмазы «голубой» и «желтой воды».

Из драгоценных полезных ископаемых здесь еще добывают золото. Основная добыча этого металла ведется в бассейне реки Вишеры. Крупнейшие месторождения открыты еще в конце XIX века – это Чувальское и Поповская сопка.

Другие богатства недр Пермского края: селенит, гипсы, песок, глина, известняки. Применяются они в основном в строительстве.

4. Климат

Климат Пермского края характеризуется как умеренный и континентальный. Первым фактором, формирующим местный климат, является перенос воздушных масс с запада, вторым — рельеф местности. Уральские горы выполняют роль своеобразного барьера, из-за их влияния климат в восточных и северо-восточных районах региона отличается от климата на всей остальной территории. В этих районах среднегодовая температура, ниже чем в районах, находящихся на той же широте, в западной части края. Также в горах выпадает большее, по сравнению с западными районами, количество осадков. В северных районах края среднегодовая температура 0о, в южных +2о, а на северо-востоке и в горах эти температуры имеют отрицательное значение.

Зимы в Пермском крае суровые — ветреные, холодные. Средние температуры, в этот период, составляют от -14о на юге и юго-западе до -18о в горах на востоке. Абсолютные минимальные температуры зимой -47 и – 54о, в зависимости от района. Абсолютный максимум температур зафиксирован в 2007 году и составил +4,3о. Продолжительность зимнего периода 170-190 дней. Зимой осадки выпадают, большая частью, в виде снега. Начало формирования снежного покрова приходится на конец октября в северных районах и по средину ноября в южных. Снежный покров к концу марта достигает высоты: на юге и юго-западе — от 50 до 60 см, а в горах на северо-востоке — до 100 см. Полностью снег сходит только в конце апреля (как правило в третьей декаде), в горах же он может лежать до июня.

Активное таяние снегов наступает, как правило, в первой половине апреля, как раз в это время воздух прогревается и его температура становится выше 0о. Весной погода носит очень неустойчивый характер, в первой декаде апреля даже бывают морозы до -20 / -25о, а уже в третьей декаде температура воздуха может достигать +25о. В зависимости от района средние значения температур в апреле могут изменяться от -2о в северных районах до +3о в южных. В апреле также бывают наиболее сильные ветры, до 10 м /с. В мае месяце, вплоть до последней декады, возможны заморозки до -5о и ниже и даже снегопады.

Летом в Пермском крае достаточно тепло: средние температуры воздуха в июле от+13 на севере до +18,5/18,7о на юге. Абсолютный максимум в зависимости от района +35о /+38о. Но возможны и резкие заморозки. Купальный сезон длится примерно 30 дней в северных районах и около 100 дней в южных. Лето – это период выпадения наибольшего (до 40%) количества осадков в крае. Уровень выпадения осадков — от 100 мм в горах до 70 мм в южных районах. Кроме дождей возможны также грозы, град, сильные ливни, и шквалы. В конце лета, в августе, температура воздуха снижается ниже +15о и начинаются осенние заморозки.

Осенью в Пермском крае погоду формируют циклоны. Как правило, в последних числах октября воздух охлаждается до 0о и ниже. В октябре средняя температура составляет +2о в южных и -2о в северных районах края. Тогда же, в октябре, начинает формироваться устойчивый снежный покров. Окончательно снег ложится в ноябре, когда воздух охлаждается до -5о и ниже. Ледостав начинается на реках во второй половине ноября, последней останавливается Кама, это происходит уже в 20-х числах последнего осеннего месяца.

5. Реки, озера, болота

Водные ресурсы Пермского края включают в себя 29 000 рек, их суммарная длинна составляет более 90 000 километров. Главная река области – Кама. Это левый самый большой приток Волги, все остальные реки края либо впадают в неё, либо же относятся к её бассейну. По территории региона Кама протекает в своем среднем и частично верхнем течении.

Большинство рек бассейна Камы являются средними и малыми. К классу больших рек, то есть тех, протяженность которых более 500 километров, относят две: саму Каму и Чусовую. Среди всего множества рек камского бассейна лишь 40 называют имеют статус средних. Этот статус дается рекам, имеющим протяженность от 100 до 500 километров. Самые большие из таких рек: Сылва (493 км); Вишера (415 км); Колва (460 км); Яйва (403 км); Косьва (283 км); Весляна (266 км); Иньва (257 км); Обва (247 км).

Питаются Кама с притоками, в основном, водами, образующимися при таянии снегов. Они характеризуются продолжительным ледоставом и низкой меженью в зимний и летний период. На севере половодье более продолжительно из-за обилия лесов и более высокого снежного покрова. Основное количество рек Пермского края носит равнинный характер. Они имеют спокойное течение и сильно меандрируют (извиваются) по рельефу. Левые притоки Камы начинаются в горах, и в верховьях имеют все признаки горных рек: бурное течение, пороги и водопады, но, спустившись с гор на равнину, они приобретают равнинный характер. Берега левых притоков Камы часто имеют скальные и каменные выходы.

На протяжении столетий Кама и её притоки были не только водными ресурсами, но и являлись транспортными артериями. Из Камы в Чусовую и далее на восток уходил в свой знаменитый поход Ермак. Сейчас реки – это популярные места отдыха и рыбалки.

Еще одной составляющей водных богатств Пермского края являются озера. На всей территории края озер и искусственных водоемов насчитывают более 5,8 тысяч. Суммарная площадь их поверхности составляет более чем 3,2 тысяч квадратных километров. Основная часть озер — это пойменные озера и старицы. На севере региона среди болот находятся реликтовые озера. В центральной части края расположены карстовые озера.

Чусовское — это самое большое озеро края, его площадь 19,4 км2. Следующими по величине озерами после Чусовского являются Большой Кумиуш (17,8 км2) и Новожилово (7,12 км2). Крупнейшие водохранилища – Воткинское и Камское на Каме и Широковское на Косьве. Озеро Игум, что неподалеку от Соликамска, имеет наибольшее содержание соли (25,6 г/л). Площадь самого большого подземного озера 1300 м2, оно находится в одном из гротов Кунгурской ледяной пещеры. Самые глубокие карстовые озера: Рогалек — 61 метр, Белое – 46 метров, Большое (что в Добрянском районе) – 30 метров.

Порядка 3,7% всей площади региона занимают болота, всего их около 1000. Большая часть болот приходится на западные, северо-западные и северные районы края. Довольно значительная часть из них – это заросшие озера. Основная растительность на болотах – это мхи, хвощи и лишайники. Кроме этих растений встречаются осока, росянка, голубика, пушица, клюква, тростник, багульник, пузырчатка и другие.

6. Почвенное разнообразие

Самым распространенным типом почв Пермского региона являются подзолистые почвы. Они так называются из-за характерного серого цвета. На севере края почвы сильно подзолистые с малым содержанием перегноя. К югу типы почв меняются, они становятся дерно-подзолистыми, наблюдается увеличение слоя дерна и перегноя. По механическому составу они разделяются на глинистые и песчаные. На востоке в горной местности больше горных лесных бурых и горно-подзолистых почв. И лишь на юге, в районе Кунгура, Орды и Суксуна, имеются очень небольшие участки черноземов.

Большинство почв края мало пригодно для интенсивного земледелия без применения удобрений как органических, так и минеральных.

7. Природные ландшафты

О богатстве природы Пермского края говорит тот факт, что на его территории находятся триста двадцать пять природных охраняемых объектов. Среди них природные охраняемые ландшафты, заповедники, геологические памятники природы и заказники, а также многие другие охраняемые законом природные памятники. Особо можно выделить два из них: заповедники «Вишерский» и «Басеги», оба имеют государственное значение.

Больше всего охраняемых природных зон в Чердынском районе — 44 охраняемые зоны. Следом за ним по количеству охраняемых природных зон и объектов идут: Большесосновский район – 21, Соликамский район – 17, Чусовской район – 17, Красновишерский район – 15.

8. Растительность

Пермский край покрыт лесами, на их долю приходится более 2/3 всей территории. В основном леса здесь представлены породами темнохвойной тайги. В крае выделяются две основные таежные зоны – южной и средней тайги. Основное отличие этих зон — состав растущего в них подлеска.

Например, в южной тайге встречаются лиственные породы древостоя: липы, клены, вязы, которых нет в средней тайге. Там, разве что, можно найти кустарниковую липу. Основные породы деревьев в темнохвойной тайге — это ель (до 80% лесов) и пихта (до 20% лесов). Ель здесь представлена двумя видами, имеющими одинаковую ценность: европейская и сибирская. Крайне редко можно встретить участки светлохвойного леса, большей частью — это сосняки.

На юге области растут небольшие дубовые рощи и есть участки других широколиственных пород. Раньше площади дубрав были значительно больше, но со временем дубы вытеснялись елью. Еще в местных лесах встречаются: можжевельники, береза трех видов (бородавчатая, поникшая и пушистая). Реже встречаются: степная вишня, рябина, лиственница, черемуха и осина,

В пермских лесах собирают: чернику, шиповник, землянику, черную и красную смородину, рябину, голубику, а на болотах — клюкву.

9. Фауна Пермского края

Обитающие в регионе животные, в основном, представлены видами, распространенными на европейской территории России, но встречаются также виды, имеющие сибирское происхождение. Всего в регионе насчитывают до 60 различных видов млекопитающих. Мелкие хищные животные здесь — это различные виды куньих: горностай, лесная куница, ласка, колонок. Причем, по численности куницы край на одном из ведущих мест в Росси. В северных лесах водится росомаха, в лесах северо-восточных склонов Вишеры можно встретить крупного уральского соболя. На юге и в центре региона живут выдра и барсук. Во всех лесах от севера до юга живет много белок. Местах произрастания лиственных пород деревьев являются местом обитания зайца-беляка.

Практически по всему региону, за исключением южных районов, водятся медведи и рыси, но их количество очень невелико. Зато волков достаточно много и водятся они по всей территории области. Большинство видов животных являются промысловыми. Специальная лицензия требуется лишь для охоты на лося. То же самое касается охоты на пушного зверя: соболя, выдру, куницу.

Охраняемые виды животных, охота на которых запрещена – это олени и косули. В последние годы в пермских лесах стали появляться енотовидные собаки, бобры, уссурийские еноты, ондатры, эти животные не являются аборигенными, они проникают из соседних регионов.

В Пермском крае водятся 270 разновидностей птиц. По всей территории наиболее часто встречаются синицы и клесты. Самые распространенные лесные птицы, на которых даже разрешена промысловая охота: глухари, рябчики и тетерева. Перелетные птицы, обитающие в крае, представлены грачами, ласточками, скворцами и дроздами. Реже залетают стрижи и иволги. Лебеди и гуси лишь мигрируют через Пермский край на север. Основные пернатые хищники, водящиеся в области — совы, орлы, вороны.

В Каме и притоках водится около 40 разновидностей рыбы. Самые многочисленные — щука, уклейка, язь, жерех, белоглазка, густера, карась, судак, ерш, плотва, синец обыкновенный, чехонь, елец, щиповка, судак, налим, окунь, сом, пескарь, голавль. В Красную книгу внесены 5 разновидностей: быстрянка, ручьевая форель, таймень, стерлядь и подкаменщик. До того, как на Каме построили водохранилища и ГЭС, в ней водились каспийская минога, белуга, сельдь 3-х видов и белорыбица. Сейчас эти разновидности рыбы исчезли, зато появились тюлька, сом и ротан.

Источник статьи: http://karatu.ru/priroda-permskogo-kraya/