Ландшафт России

Понятие «ландшафт» произошло от немецкого выражения, дословно переводящегося «образ края». В современных словарях ландшафт определяют как природный территориальный комплекс, характеризующийся единством климата, истории развития и геологической платформы.

Огромная территория нашей страны объясняет широкое разнообразие ландшафтов: засушливые степи, болота, арктическая тундра, тайга, а на 60% простирается вечная мерзлота. Равнины расположены на 75% территории, горные рельефы встречаются на юге и востоке. Значительные водные ресурсы представлены реками, общая протяжённость которых более 2,3 млн. км, и озёрами, в количестве приблизительно 2 млн. Россия славится крупнейшим в мире естественным резервуаром пресной воды – Байкалом. А Ладожское и Онежское озера признаны самыми большими в Европе.

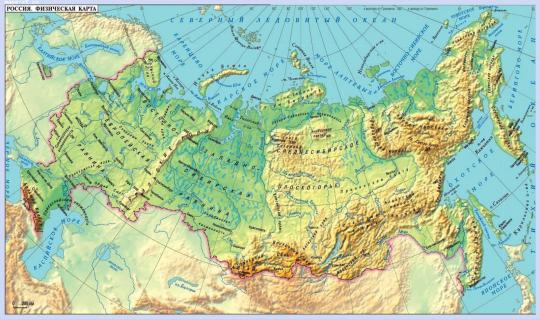

Формы рельефа России

(Физическая карта России: рельеф. Нажмите на изображение для увеличения)

Ландшафт России состоит из восьми идущих последовательно форм рельефа, с запада на восток:

- Восточно-Европейская (Русская) равнина. Площадью свыше 4 млн. км 2 , эта равнина охватывает участок от Балтийского моря до Уральских гор, от Баренцева и Белого морей – до Черного и Каспийского;

- Западно-Сибирская равнина. Расположенная на севере Азии равнина ограничивается Уральскими горами и Среднесибирским плоскогорьем;

- Северо-Сибирская (Таймырская) низменность;

- Среднесибирское плоскогорье. В пределах Сибирской платформы охватывает Красноярский край, Якутию, Иркутскую область;

- Южно-Сибирские горы. Крупнейшая горная система, площадью ок 1,5 млн км 2 , расположенная в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах;

- Центрально-Якутская (Вилюйская) низменность;

- Восточно-Сибирское нагорье. Низкая плотность населения этой части объясняется её местоположением – Дальневосточный регион и Северо-Восточная Сибирь;

- Восточно-Сибирская низменность. Яно-Индигиро-Колымская низменность.

Три четверти общей площади России охвачены равнинами и низменностями. Самой большой в Европе и второй по площади в мире признана Восточно-Европейская равнина, второе название которой – Русская. Параметры: протяженность 2750 км с севера на юг и 3000 км с запада на восток. Как правило, равнины России состоят из нескольких других. Например, в состав Восточно-Европейской входят: Среднеуральская, Верхнекамская, Волыно-Подольская, Приднепровская, Приволжская, Приазовская, Прикаспийская и др.

Западно-Сибирская равнина так же считается одной из крупнейших на планете площадок. Протяженность с севера на юг – 2500 км, с запада на восток – 1000 км. Характерная особенность – небольшие перепады по высоте в центральных и северных участках, реки перемежают масштабные плоские пространства. подробнее

Самой знаменитой горой Европейской части России по праву считается Кавказ с высочайшим пиком страны – двуглавым Эльбрусом. Высота в 5462 м позволяет ему возглавлять рейтинг высочайших вершин России. Менее высокие, но не менее живописные – горы Сибири: Саяны, Становой и Верхоянский хребты, горы Забайкалья. Относительно недавно в Сибири был открыт и изучен Хребет Черского. подробнее

Говоря о Российских вулканах, подразумевают Камчатку и Курильские острова, где их насчитывается свыше сотни. Старейший действующий вулкан, самый высокий в нашей стране – Ключевская сопка (4900м). Вершинный кратер диаметром 1250 м, последний раз извергался в 2013 году. За свой 7000-летний возраст он проявлял активность более 100 раз. К группе Ключевских вулканов относится также массив Толбачик, состоящий из двух слившихся стратовулканов – Плоский Толбачик (3140м) и Острый Толбачик (3682 м). Редко проявляющаяся активность имеет длительную продолжительность. За время существования он извергался не менее 10 раз. подробнее

Богатство удивительных ландшафтов России объясняется её значительной площадью. Охватывая почти половину часовых поясов, наша страна объединяет бескрайние равнины и высокогорные рельефы. В ходе анализа распределения типов ландшафта было установлено, что 50,2% занимают таёжные, 30% — горные, 10,8% приходится на арктические и субарктические. Оптимальные для проживания людей лесостепные умеренные влажные ландшафты распространяются лишь на 8% площади страны.

Источник статьи: http://xn—-8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.html

Природные ландшафты и заповедники в России

Заповедники в России являются не только территориями, где сохраняется биоразнообразие растительного и животного мира, но и ландшафтное разнообразие. Необходимость охраны ландшафтного разнообразия обозначена в Законе «Об охране окружающей среды» (2002) и в Законе «Об особо охраняемых природных территориях» (1995). Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992) подчеркивает, что сохранение ландшафтов – важнейшее условие сохранения биоразнообразия, а Конвенция о ландшафтах (Флоренция, 2000) отмечает роль и необходимость охраны ландшафта как объекта проживания и культуры.

Задача сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных участков и объектов, согласно Закону об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), возлагается на заповедники, национальные парки и другие охраняемые природные территории. ООПТ– это объекты общенационального достояния, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Общепризнано, что система ООПТ должна быть репрезентативной по отношению к имеющимся в стране ландшафтам, должна обеспечить охрану не только уникальных, но и типичных ландшафтов. Этот подход обосновывался еще в досоветской (1910) России. Тогда высказывалась мысль, что выделение заповедных участков должно происходить, по возможности, планомерно, с положением в основу географического подразделения; заповедные участки должны находиться в каждой географической области.

Видовое разнообразие ландшафтов (ландшафтное разнообразие) определенной территории измеряется наличием некоторого числа ландшафтов различных видов. Этот показатель характеризует разнообразие местообитаний, биотопов, или экотопов, а значит экосистем и ландшафтов.

Ландшафтное разнообразие изменяется от минимального в арктических широтах до максимального в тропических (табл. 13) .

Так, наименьшим ландшафтным разнообразием обладает высокая Арктика; в зоне тундры оно несколько возрастает (340-460 видов); в подзоне северной и средней тайги от 703 до 1075 видов; в подзоне хвойно-широклиственных лесов число видов колеблется от 1128 до 1439; наименьшее число видов свойственно зоне широколиственных лесов (2250 видов); с переходом к лесостепи ландшафтное разнообразие снижается от 528 до 464 видов. Наибольшим ландшафтным разнообразием в России обладают горные регионы Кавказа, в особенности Республика Северная Осетия – Алания и Карачаево-Черкесия .

Заповедники и национальные парки характеризуются наиболее жестким режимом охраны и изъятия земель из хозяйственного оборота не соответствующей основным функциям ООПТ. Поскольку каждый ландшафт индивидуален, вполне естественно, что с позиции охраны природы желательно расширение сети ООПТ.

В целом из 361 вида ландшафтов в системе ООПТ федерального уровня представлено 183 вида (около 51%) ландшафтов (табл. 14). Анализ взаимосвязи природных ландшафтов и заповедников России основан на изучении ландшафтной карты России (бывшего СССР) под авторством А.Г. Исаченко.

Флористическое разнообразие в ландшафтных зонах Европы (В.Е. Мельниченко, В.Р. Хрисанов, Г.В. Митенко и др., 2004)

Зональный выдел, район

Восточная часть Большеземельской тундры

Северная тайга – Карелия

Средняя тайга – Республика Коми

Широколиственные леса — Польша

Центрально-Черноземный заповедник (Россия)

Лес на Ворскле (Белогорье, Украина)

Хоперский заповедник (Россия)

Галичья Гора (Россия)

Михайловская целина (Россия)

Хомутовская степь (Россия)

Каменные могилы (Россия)

Анализ распределения площадей типов и подтипов ландшафтов показывает, что на уровне типов ландшафтов более половины территории России занимают таежные ландшафты (50,2%). Холодные ландшафты – арктические и субарктические (равнинные и горные) – занимают 10,8%. Значительные площади России занимают горные ландшафты – более 30%. При этом оптимальные для проживания населения территории – широколиственно-лесные и лесостепные умеренные влажные – занимают около 8% площади России.

На уровне вида ландшафта максимальные площади в России занимают среднетаежные ландшафты Восточной Сибири. В первую очередь это низкогорные природные комплексы – 3,51% площади страны. Затем идут ландшафты гольцовые высокогорные.

В ООПТ федерального уровня в наибольшей степени представлены наряду с таежными (42%), арктические – полупустынные и арктотундровые ландшафты (более 15% территории ООПТ России, или более 9% площади всех арктических ландшафтов страны).

Далее значительные площади занимают гольцовые ландшафты (около 9% площади ООПТ или 3,4% площади всех ландшафтов этого типа). Однако по обеспеченности разнообразия видов ландшафтов гольцовые ландшафты занимают более низкую позицию – 37%.

Максимально представлены в ООПТ бореальные высокогорные ландшафты гольцового пояса. Они вмещают 14 особо охраняемых территорий площадью 18,31 тыс. тыс. км 2 , что составляет 7,01% площади ООПТ в России.

Арктические ландшафты в России представлены 13 видами. Из них 9 (около 70%) находятся в ООПТ федерального уровня. Это немного превышает средний уровень обеспеченности охраны ландшафтного разнообразия по России (около 51 %). Если учесть, что арктические ландшафты характеризуются минимальным биологическим разнообразием, то выделение таких значительных площадей с жестким режимом охраны обусловлено тем, что они очень уязвимы к антропогенному воздействию.

Распределение ООПТ по группам типов ландшафтов в России.

(В.Е. Мельниченко, В.Р. Хрисанов, Г.В. Митенко и др., 2004)

Типы и группы типов ландшафтов

Площадь ландшафта в России, тыс. км 2 , %

Площадь ландшафта в ООПТ, тыс. км 2 , %

Степень охраны ландшафта (доля площади в ООПТ от площади ландшафта в России, %

Количество видов ландшафтов / из них в ООПТ

% обеспеченности ландшафтного разнообразия

Полярнопустынные и арктотундровые

Луговой альпийский пояс

Речные долины и дельты

Внутренние водные поверхности

Значительную степень охраны в системе ООПТ имеют ландшафты альпийского пояса и лесолуговые. Ландшафты альпийского пояса при этом максимально обеспечены охраняемым режимом. На этом уровне представлены все ландшафты (они занимают 4,7% площади России).

Высокую степень охраны имеют горно-ледниковые области (64%), имеющие большое значение как области формирования поверхностного стока и резервуары пресной воды.

В то же время из системы ООПТ выпали субсредиземноморские ландшафты.

Дальнейший анализ системы ООПТ в пределах широколиственных лесов и лесостепных ландшафтов показывает, что большинство ООПТ занимают здесь небольшие площади. Это связано с тем, что для охраны природы выбирались отдельные, обычно каменистые и крутосклонные неудобья.

При рассмотрении ООПТ в крупном масштабе на уровне урочищ видно, что при их организации в охраняемые территории не включались участки равнин. Например, в Жигулевском заповеднике в лесостепных условиях практически отсутствуют территории долин и приволжские участки террас. В национальном парке Самарская Лука лишь фрагментарно представлены участки долин и волжских террас. К территории собственно национального парка принадлежат только участки с каменистыми почвами. Такая же картина наблюдается и в Сочинском национальном парке, расположенном во влажных субтропических лесных ландшафтах: вне ООПТ остались участки колхидских болот в Адлерской депрессии и участки субтропических влажнолесных равнин.

При организации Катунского заповедника (в Горном Алтае) под охраной оказались преимущественно высокогорные гольцовые ландшафты. А долины, с максимальным количеством биологического и ландшафтного разнообразия и наиболее благоприятные для проживания, — остались вне заповедника.

Как видно из вышесказанного, большинство ООПТ привязано к малопригодным для проживания территориям, которые не обладают высокой степенью биоразнообразия. Еще одним ограничительным фактором для роста ООПТ было наличие в недрах территорий минерально-сырьевых ресурсов.

Такая ситуация с системой ООПТ и разнообразием ландшафтов показывает, что самые ценные ландшафты, которые обладают высоким биоразнообразием, биопродуктивностью и эстетической ценностью, не попали в систему ООПТ. Наоборот, самые ценные ландшафты были втянуты в хозяйственный оборот как территории, имеющие в своих недрах полезные ископаемые, либо как территории, малопригодные для проживания населения.

Вместе с тем замечено, что система ООПТ расширяется за счет интересов местных жителей, которые лишаются возможностей развития традиционного природопользования, а также в интересах международных корпораций, которые через систему ООПТ в приграничных регионах создают трудности для межгосударственных экономических проектов.

Итоговая картина по системе ООПТ и их привязке к ландшафтам показывает, что большинство ООПТ не выполняет своих функций сохранения биоразнообразия. Большая часть ООПТ в рамках ландшафтов привязана к наименее ценным, труднодоступным и малопригодным для жизни природным комплексам.

Поэтому с точки зрения рационального природопользования задача состоит в том, чтобы расширять ООПТ за счет действительно ценных в природном отношении ландшафтов.

Национальные парки, как ландшафты, имеют большое значение в жизни человека: экологическое, образовательное, воспитательное и рекреационное. В связи с этим подробнее рассмотрим функциональное зонирование национального парка.

Функциональное зонирование является обязательным для развития национальных парков. Выделяются зоны четырех основных типов: а) заповедная, в пределах которой запрещаются все виды хозяйственной деятельности; она предназначена исключительно для научных исследований; б) регулируемого рекреационного использования (осмотр природных, исторических, архитектурных достопримечательностей со строго локализованными и жестко нормированными антропогенными нагрузками); в) культурно-бытового обслуживания посетителей (гостиничные комплексы, кемпинги, рестораны и т.п.); г) хозяйственно-административная (хозяйственные постройки, поселки сотрудников, службы управления, мониторинга, научные лаборатории и др.). По всему внешнему периметру национального парка создается буферная зона, в пределах которой обычно находятся хозяйственно-административные объекты парка. Буферная зона – это территория, непосредственно примыкающая к центральным природным (заповедники, заказники) или культурным объектам и смягчающая негативное влияние хозяйственной, рекреационной и прочей деятельности человека.

Источник статьи: http://3ys.ru/tipy-landshaftov-i-ikh-rol-v-zhizni-cheloveka/prirodnye-landshafty-i-zapovedniki-v-rossii.html