Глава 1. Географическая оболочка Земли

Л.И. Егоренков, Б.И. Кочуров

Геоэкология

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 320 с.

Глава 1. Географическая оболочка Земли

1.3. Экологически значимые свойства ландшафтов

При экологической оценке природно-ландшафтная дифференциация территории рассматривается как пространственная реальность, обладающая определенными региональными особенностями, проявляющимися в экологически значимых свойствах ландшафтов, т.е. тех, которые могут способствовать или не способствовать проявлению экологических проблем (например, слабый водообмен, легкий механический состав почв, антициклональный тип погоды и т.д.), а также представляющих особую ценность (местообитание промысловой фауны, высокобонитетные леса, эстетически ценные свойства ландшафтов и т.п.), потеря которых приводит к значительному ущербу.

Оценка экологически значимых свойств тесно связана с определением природного потенциала ландшафта (рис. 1.5) и, в частности, его устойчивости, т. е. способности поддерживать свое нормальное состояние при антропогенных воздействиях. Понятие «устойчивость» является узловым для всех видов определения экологического потенциала ландшафта[3]. Само понятие и механизмы устойчивости геосистемы определены пока недостаточно четко.

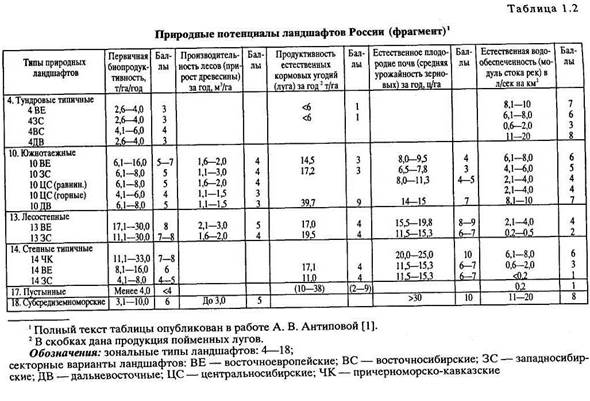

Что касается природно-ресурсного потенциала ландшафта, то его уровни по основным видам возобновляемых ресурсов с Достаточной степенью точности определены (см. табл. 1.2).

Рис. 1.5. Природный потенциал ландшафта и экологические проблемы, связанные с его использованием

Истощение этого потенциала ведет к серьезным экологическим проблемам (обезлесивание, потеря плодородия почв, дигрессия пастбищ и др.).

Ландшафты в целом являются саморегулирующимися системами, стремящимися к стабильному состоянию. Это достигается наличием в ландшафте различных связей, из которых преобладают прямые и обратные, обеспечивающие простое саморегулирование – стабильное или близкое к нему состояние в его структуре. Время для перехода определенного ландшафта из одного состояния в другое (новое равновесие), вызванное внешними причинами, в том числе хозяйственной деятельностью человека, определяется многими факторами или причинами. Это, например, способность компонентов ландшафтного комплекса сохранять свою массу (вещество) и энергию, степень устойчивости к влиянию различных воздействий, масштабность происходящих процессов и явлений и т. д.

Ландшафтно-типологические комплексы по стабильности (динамичности) подразделяются на устойчивые, относительно устойчивые и сукцессионные. Под устойчивым состоянием ландшафта понимается такое стабильное равновесие, при котором преобладает развитие и его тенденция восстанавливать условия предыдущего равновесия. В тех случаях, когда в ландшафтах происходят ощутимые изменения во внешнем облике и структуре под влиянием незначительных внешних причин (воздействий), ландшафты считаются относительно устойчивыми. Сильно видоизменяющиеся ландшафты в ходе активно протекающих тех или иных процессов (когда образуются на их месте новые естественные или антропогенные модификации ландшафтов) относятся к сукцессионным, т.е. сравнительно быстро сменяющим свою внешнюю и внутреннюю структуру. Сукцессионные видоизменения ландшафтов вызываются сейчас, главным образом, антропогенными воздействиями. Проблема изучения динамики ландшафтно-экологического равновесия в природе очень сложна.

В то же время она является одной из первостепенных. Нельзя забывать, что, кроме хозяйственной функции как основы природопользования, ландшафт выполняет и жизненную функцию – среды для обитания человека.

Исследования показали, что наиболее заметно при хозяйственном освоении снижается потенциал слабоустойчивых северных ландшафтов, а также аридных ландшафтов. Но и в районах преобладания наиболее устойчивых ландшафтов – в лесостепях и степях – при интенсивной хозяйственной деятельности (например, при сплошной распашке земель, переуплотнении почвы тяжелой сельскохозяйственной техникой и других нагрузках) природный потенциал снижается, что существенно изменяет экологическую обстановку.

В геоэкологических исследованиях выделяется собственно экологический потенциал ландшафта – способность удовлетворять потребности человека в первичных (не связанных с производством) средствах существования: воздухе, свете, тепле, питьевой воде, источниках пищевых продуктов, а также в условиях трудовой деятельности, отдыха, духовного развития. Экологический потенциал ландшафта может быть низким как по природным свойствам (Крайний Север, зона пустынь и др.), так и в результате деградации ландшафта из-за неразумной хозяйственной деятельности (горные разработки, сплошная урбанизация, гидротехническое строительство и мелиорация и т. п.).

Таким образом, экологически значимые и ценные свойства ландшафта и его природный потенциал (потенциалы устойчивости, ресурсный и экологический) имеют важное значение для экологической оценки территории.

[3] См.: Исачейко А. Г. Экологический потенциал ландшафта // Изв. ВГО. – 1991. -Т. 24. – Вып. 4.

Источник статьи: http://ekolog.org/books/57/2_3.htm

Ландшафт

Ландшафт — природный географический комплекс, в котором все основные компоненты (верхние горизонты литосферы, рельеф, климат, воды, почвы, биота) находятся в сложном взаимодействии, образуя однородную по условиям развития единую систему.

Ландшафтный подход в экологии имеет, прежде всего, большое значение для целей природопользования. По происхождению выделяют два осноьных типа ландшафтов — природный и антропогенный.

Природный ландшафт формируется исключительно под влиянием природных факторов и не преобразован хозяйственной деятельностью человека. Изначально выделяли следующие природные ландшафты:

геохимический —• участок, выделенный на основе единства состава и количества химических элементов и соединений. Интенсивность их накопления в ландшафте или, напротив, скорость самоочищения ландшафта могут служить показателями его устойчивости по отношению к антропогенным воздействиям;

элементарный — участок, сложенный определенными породами, находящимися на одном элементе рельефа, в равных условиях залегания грунтовых вод, с одинаковым характером растительных ассоциаций и одним типом почв;

охраняемый — ландшафт, на котором в установленном порядке регламентированы или запрещены все или отдельные виды хозяйственной деятельности.

Однако, как считают многие ученые, сейчас на суше преобладают антропогенные ландшафты или, во всяком случае, по распространенности они равны природным.

Антропогенный ландшафт — это бывший природный ландшафт, преобразованный хозяйственной деятельностью настолько что изменена связь его природных компонентов. Сюда относятся ландшафты:

агрокультурный (сельскохозяйственный) — растительность в значительной степени заменена посевами и посадками сельскохозяйственных и садовых культур;

техногенный — структура обусловлена техногенной деятельностью человека, связанной с использованием мощных технических средств (нарушение земель, загрязнение промышленными выбросами и т. п.); сюда же входит ландшафт индустриальный, образующийся в результате воздействия на среду крупных промышленных комплексов;

городской (урбанистический) — с постройками, улицами и парками.

Границы географической (ландшафтной) оболочки Земли совпадают с границами биосферы, но поскольку в географа ческую оболочку входят и участки, где нет жизни, можно ус, ловно принимать, что биосфера входит в ее состав. Фактически же — это неразрывное единство, о чем свидетельствует и ландшафтный подход при выделении типов природных экосистем. Одним из таких примеров служит классификация по P . X. Уиттекеру, использованная им при оценке продуктивности экосистем земного шара.

Главный источник энергии для ландшафтной оболочки, как и для бисферы, — солнечная радиациия. Для биосферы солнечная энергия — это прежде всего «движитель» биогеохимических циклов биофильных элементов и главный компонент фотосинтеза — источника первичной продукции. Но энергия Солнца, обеспечивая эту продуктивность, составляет лишь 2—3% от всей его энергии, достигшей поверхности Земли. Остальная солнечная энергия расходуется на абиотическую среду, если не считать достаточно активное участие ее в процессах физико-химического разложения, опада и др. Но абиотические факторы определяют вместе с биотическими эволюционное развитие организмов и гомеостаз экосистем. В, свою очередь растительный и животный мир — столь мощные природные компоненты, что могут влиять на окружающую среду и «переделать ее под себя», создавая определенную микросреду (микроклимат). Все это свидетельствует о том, что живая природа существует в едином энергетическом поле всего ландшафта. Об этом говорит и распределение первичной продукции на суше и в океане.

Различия в продуктивности связаны с климатической зональностью, характером среды обитания (суша, вода), с влиянием экологических факторов локального порядка и т. п., сведения о которых излагаются ниже при характеристике природных экосистем как хорологических единиц биосферы, классифицированных на

Источник статьи: http://ibrain.kz/ekologiya/landshaft

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

экологические ресурсы

Экологическая оценка — основа последующей стратегии и плана действий — отражает наиболее критические проблемы (и их решения) в отношении охраны и улучшения здоровья населения, экономического благосостояния и экологических ресурсов в регионе.[ . ]

РЕСУРСЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ (ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА) — ресурсная группа, включающая в себя все экологические ресурсы, которые непосредственно воздействуют на человечество и являются объектами его хозяйства. Термин очень близкий к природным условиям.[ . ]

РИСК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ — вероятность неблагоприятных для экологических ресурсов последствий любых (преднамеренных или случайных, постепенных или катастрофических) антропогенных изменений природных объектов и факторов.[ . ]

Когда экологический компонент представляется технически отделимым, есть смысл рассматривать его отдельно только в том случае, если связанные с ним выгоды и затраты могут быть измерены правильно и полно. К экологическому компоненту следует применять другие правила. Идея заключается в том, что если развитие должно быть сохраняемым или устойчивым в долгосрочной перспективе, ключевые экологические ресурсы необходимо защищать и охранять вне зависимости от их текущей стоимости, которая к тому же во многих случаях никак не может быть правильно оценена. Однако, это не решает проблему правильного времени для инвестиций.[ . ]

Классы экологических ресурсов (ресурсный ioiacc)/(ecological resource ciass (resource class) — подраздел категории экологических ресурсов; примеры включают малые озера, леса из дуба и гикори, время от времени заливаемые земли в районе эстуариев, возделанная земля, мезогалинные эстуарии, пустынные кустарники с доминированием полыни.[ . ]

Категория экологических ресурсов (ресурсная категория) (ecological resource category (resource category)- группы классов экологических ресурсов, которые выделены экологами-экспертами в различных научных дисциплинах; в настоящее время выделено шесть категорий, экосистемы прибрежных вод, континентальных поверхностных вод, территорий с избыточным увлажнением, лесов, аридных территорий и агроэкосистемы.[ . ]

Под термином экологической ниши подразумевается положение, которое занимает данный вид в составе биоценоза. Экологическая ниша — это совокупность занимаемого популяцией пространства и используемых ею экологических ресурсов. Экологическую нишу вида характеризуют пределы выносливости вида по отношению к различным экологическим факторам, характер связи с другими видами, образ жизни, распределение в пространство. Наиболее существенным при этом является отношение вида к использованию экологических ресур-сов и прежде всего к источникам пиши. Виды уживаются в одном сообществе только тогда, когда они расходятся по экологическим требованиям и ослабляют тем самым конкуренцию друг с другом. Экологические ниши совместно живущих видов могут частично перекрываться, но полностью никогда не совпадают, так как в этом случае вступает в действие закон конкурентного исключения -и один вид вытесняет другой из данного сообщества.[ . ]

Наряду с термином «экологический фактор» в экологической и биогеоценотической литературе используют термины «экологическое условие», «экологический ресурс». Термином «экологическиересурсы» обозначают средообразующие компоненты, которые могут быть использованы организмами в процессе их жизнедеятельности. Так, например, экологическим ресурсом для растений (особи, популяции, фитоценоза — природного или аграрного) служат элементы минерального питания в почве (азот, калий, фосфор, бор, кобальт и др.). Пастбищная трава — кормовой ресурс для пасущихся животных (особи, стада, зооценоза). Под экологическим условием подразумевают абиотический фактор среды обитания организма, например температуру, относительную влажность воздуха. В отличие от ресурсов экологические условия организмами не расходуются. Экологические условия неисчерпаемы. Ни один вид растений или животных не способен сделать их недоступными для других организмов.[ . ]

ВОЗДУХ (В.) — важный экологический ресурс. Из В. растения черпают диоксид углерода для фотосинтеза, подавляющее большинство организмов — кислород для дыхания, биологические азотфиксато-ры — азот. Ни одна из этих составляющих В. не находится в дефиците и не является лимитирующим фактором.[ . ]

Региональный класс экологических ресурсов (региональный класс ресурсов) / (regional ecological resource class/regional resource class) — класс экологических ресурсов, который распространен в пределах определенной природной пространственной территории, напр ., леса из дуба и гикори на Юго-востоке или малые озера на Северо-востоке.[ . ]

ВОДА (В.) — важнейший экологический ресурс и главная составляющая живых организмов. Даже в теле взрослого человека при весе 70 кг на В.[ . ]

Макрорегионы, где воспроизводство экологических ресурсов ощутимо в масштабах всей биосферы, заслуживают специального рассмотрения как объекты, каждый из которых представляет собой величайшую общечеловеческую ценность. Любая дикая и даже незначительно освоенная природная среда выполняет в составе экологического каркаса биосферы наиболее важные функции, так как в ней практически не генерируются потоки загрязняющих веществ. Неосвоенные и малоосвоенные территории и акватории вместе с входящими в них природными охраняемыми объектами остаются главными экологическими форпостами в биосфере.[ . ]

Природные ландшафты — это совокупность экологических ресурсов общества, выполняющих специальные функции: социально-экономическую (удовлетворения тех или иных, в частности ресурсных, потребностей человека), санитарно-гигиеническую (санитарно-защитные зоны предприятий, зеленые зоны вокруг населенных пунктов), природоохранную (защитные лесные экосистемы), медико-оздоровительную (курорты, лесопарки), собственно экологическую (заповедники, включая биосферные, национальные парки), культурно-эстетическую, историческую (памятники природы), научную.[ . ]

РиС. 7. Гипотетическое сравнение классов экологических ресурсов четырех регионов. Результаты связей индикаторов реагирования с индикаторами подверженноеги воздействию и местообитания (выявленные в ходе коррелятивного анализа) представлены наглядно и, в данном случае, четко различаются по регионам.[ . ]

Исследуемые популяции (target population)- набор экологических ресурсов а которых производится пробоотбор.[ . ]

Количественное определение протяженности экологических ресурсов (включая количество, длину, территорию) важно по двум причинам. Во-первых, мы часто озабочены полной потерей ресурсов, как в случае с ветландами. Во-вторых, мы готовы принять обширный ареал в угнетенном состоянии скорее за обильные ресурсы, чем за ограниченные ресурсы. Все ресурсы потенциально подвержены риску и ЕМАР стремится оценить текущую протяженность отдельных классов в пределах всех шести категорий ресурсов США. Редкие или локальные ресурсы (например, Топь Окефеноки или пруды в Большом Бассейне, которые поддерживают реликтовые популяции рыб-тюленей) лучше контролируются как отдельный случай.[ . ]

Для определения протяженности каждого класса экологических ресурсов, согласно расположению сетки , ландшафт характеризуется в пределах LSU путем комбинирования карт, аэрофото- и космической съемки. Такие описания LSU составляют случайные пробы территорий США. Случайные пробы позволяют осуществить региональную и национальную оценку площадй и ‘ линейной протяженности классов экологических ресурсов и числа дискретных экологических ресурсов (пример, озера или водотоки).[ . ]

В настоящее время происходит расширение рынка экологических работ, товаров и услуг (включение в него ассимиляционного потенциала окружающей среды как нетрадиционного специфического природного (“экологического“) ресурса, “углеродного кредита”, более широкого круга отходов и т.д.). Следует ожидать, что этот процесс будет происходить и в перспективе.[ . ]

Отмечаются диспропорции в распределении мировых экологических ресурсов. Индустриальные страны, составляя по количеству населения одну пятую часть населения планеты, используют две трети природных ресурсов и дают четыре пятых загрязняющих веществ и отходов от их общего количества, производимого в мире.[ . ]

Ресурсный элемент выборки (resource sampling unit) — отдельный экологический ресурс (напр., участок водотока, лесонасаждение, переувлажненные территории, эстуарий), на котором могут быть проведены индикаторные измерения, ландшафтный элемент выборки может включать несколько ресурсных элементов выборки.[ . ]

Осуществима только косвенная оценка этого комплексного ресурса через натуральные показатели природных условий и других ресурсов. Очевидна ограниченность и исчерпаемость этого природного ресурса, как и других ресурсов. Оценивается экологический ресурс таким универсальным критерием, как воздействие его элементов на жизнедеятельность человека, его качество жизни.[ . ]

Все виды, организмов конкретно взаимодействуют при потреблении экологических ресурсов биосферы. В отличие от всех других организмов, благодаря своим уникальным способностям, человек в процессе потребления природных ресурсов стал недосягаемым для своих конкурентов. Наоборот, человек способен даже преобразовать окружающую среду исходя исключительно из своих собственных интересов, даже в ущерб своим потенциальным экологическим конкурентам.[ . ]

Однако гораздо реальнее видится угроза быстрого разрушения части экологического потенциала биосферы особенно во многих странах Африки и Зарубежной Азии из-за чрезмерного роста населения в них и невозможности затормозить этот процесс в ближайшие годы. В связи с этим задачу всеми средствами поддерживать и сохранять экологические ресурсы планеты необходимо решать через призму разработки принципов оценки экологического потенциала и определения экологического рейтинга стран мира. Это позволит с наименьшими ошибками защитить биосферу от чрезмерной антропогенной деградации.[ . ]

Конечно, у человека есть возможности заменить наиболее дефицитные ресурсы на имеющие большее распространение и большие запасы. Но, как правило, подобно тому, как и при замене одних экологических ресурсов (например, пищевых в экосистемах) другими, понижается качество.[ . ]

ЭКОЛОГЙ ЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ОПАСНЫЕ — ситуации в природной среде, представляющие угрозу для сохранения экологического равновесия и экологических ресурсов территории, а также для дальнейшего существования эволюционно сформировавшихся биогеоценозов.[ . ]

Индикатор опасности (hasard indicator)- измерения, отражающие виды деятельности человека, косвенно влияющие на экологические ресурсы (например, измерения выброса поляютанта, количество допускаемых выбросов при строительстве и интенсивность внесения удобрении на леса и поля, влияющая на концентрацию питательных веществ в примыкающих водотоках).[ . ]

Любая конкретная территория имеет предельно допустимые уровни эксплуатации, обусловленные комплексным экологическим ресурсом среды, являющимся, как и все природные ресурсы, ограниченным благом. Под экологическим ресурсом (потенциалом) территории понимается тот объём антропогенных воздействий, нагрузок, который нейтрализуется, выдерживается экосистемами территорий без вреда для себя.[ . ]

Лес — это та среда, где человек ощущает себя частичкой природы и где он впитывает ее живительную силу. Возобновление экологических ресурсов Земли в наибольшей степени зависит от состояния и площади лесных экосистем суши, и только в девственных лесах может сохраняться биоразнообразие планеты. Усилия всех, от кого хоть как-то зависит судьба лесов, должны быть сконцентрированы на защите природных лесных экосистем при максимальном воспроизводстве вторичных лесонасаждений. Всем необходимо перенимать опыт стран, лидирующих в области лесоводства и экономии ресурсов древесины.[ . ]

Общественно необходимое качество окружающей природной среды определяется действующими стандартами и нормативами. Критерием оценки выступает норматив расхода экологических ресурсов на производство продукции и затрат живого и овеществленного труда на охрану природы.[ . ]

Общей задачей ЕМАР GIS является установление эффективной и действующей1 системы обработки пространственных данных для поддержания мониторинга и оценки национальных экологических ресурсов GIS будет длительное время задействована для сбора, анализа и выдачи данных и будет полностью интегрирована в рамках ЕМАР IMS.[ . ]

Центральной в концепции ЕМАР является способность к количественным статистически обоснованным заключениям о статусе и тенденциям изменения протяженности и состояния экологических ресурсов. Глобальная координатная сеть предназначена для выполнения этой основной цели (White, Kimerling, Overton, 1990). Координатная сеть может быть разделена на подсети для оценки состояния экологических ресурсов на различных уровнях разрешения.[ . ]

В стратегии предложенного ЕМАР подхода используется систематическая сетка точек пробоотбора, случайным образом расположенных на территории США. Эта сетка позволяет замеры экологических ресурсов для проведения региональных и национальных оценок популяций протяженности ресурсов, текущего статуса состояния и временных изменений протяженности и статуса. Описания ландшафтов выполняют на шестиугольных участках, отцентрованных по каждой точке сетки; эти шестиугольники называют ландшафтными элементами выборки (ЬБи). Первая проба (ресурсная проба первого яруса) представляет все Fi.SU каждого класса ресурсов, в пределах каждого ЬБЬТ; используется для оценки протяженности классов ресурсов (например, количество ЯБи или площадь их поверхности, или общая длина). Вторая проба или «дубль» (ресурсная проба второго яруса) является подпробой первой пробы и используется для полевых замеров индикаторов. Оценки популяций в регионах должны проводиться на достаточном количестве 11811 обследуемых ежегодно по каждому классу ресурсов. ЕМАР планирует использование 50 Я 511, но эта величина выборки будет изменена в зависимости от измерений индикаторов в пределах отдельных классов ресурсов. Специфичный размер выборки зависит от точности и подробности, необходимых для каждого класса Измерения ресурсных проб первого яруса выполняются каждый раз при описании нового ландшафта, т е. примерно каждые 10 лет. Ресурсные пробы второго яруса образуют базу для ежегодных полевых измерений индикаторов.[ . ]

Пространственная схема ЕМАР заимствована из классической географии прошлого и настоящего, в программе будет использована технология географических информационных систем (GIS) для характеристики экологических ресурсов и оценки проблем окружающей среды Технология GIS развилась из нескольких дисциплин, включая фотографию, дистанционное зондирование и географию. Каждое направление требовало концептуального и технического развитая современной, основанной на использован™ компьютера, технологии GIS. Развитие микропроцессоров, интерактивной компьютерной графики и технологии убавления близкими базами данных сделали GIS жизнеспособной технологией. Атрибуты, выражающие локальные значения, связаны с этими пространственными данными. Комбинация географических координат и атрибута в-это базовая основа GIS.[ . ]

Успешная реализация рассматриваемой концепции является возможной лишь при условии правильной выработки определенной стратегии в расстановке приоритетов и распределении усилий по уровням социаль-но-экологических систем. Выработка таких стратегий для России должна осуществляться, безусловно, с учетом того, что она обладает обширными территориями, огромными природными богатствами и большим количеством заповедных уголков природы. Все это составляет экологический ресурс государства и создает потенциальные возможности для перехода к устойчивому развитию.[ . ]

Выполненное исследование является оригинальным, отличается системностью и характеризуется использованием сравнительно новых понятий и методических приемов. В нем предпринята попытка практической оценки экологического ресурса территории, располагаемого в одном ряду с другими природными ресурсами, такими как земельные, минеральные, водные, лесные и др. Отличиями этого природного ресурса от других являются: его использование в любых видах деятельности и при разработке всех других ресурсов, а также невозможность прямого измерения.[ . ]

В последнем случае, определение любой неизвестной доли является первостепенным; результат природных процессов, таких , как болезнь, имеет определенную область приложения в рамках ЕМАР для идентификации,ка кие из экологических ресурсов в большей степени подвержены риску антропогенных стрессов. Если ресурсы показывают естественные циклические изменения и периодически подвергаются интенсивным природным стрессам, такие ресурсы могут быть особенно чувствительны к антропогенным стрессам в течение отдельных периодов времени. Таким образом, долговременные тенденции изменения такой «природной» субноминальной доли могут обеспечить нужный ход мыслей к неожиданным последствиям антропогенных стрессов.[ . ]

На территории страны встречаются многие ресурсные классы. Тем не менее, в разных регионах (в зависимости от уровня стресса, факторов, которые воздействуют на восприимчивость к данному уровню стресса и эффективности природоохранных мер) классы экологических ресурсов могут продемонстрировать различия в экологическом состоянии и тенденциях. В большинстве случаев такая информация наиболее приемлема для принимающих решения лиц, чем комплекс данных на национальном уровне. Эти региональные классы ресурсов являются наименьшими группами, по которым ожидается выдача текущих данных ЕМАР. В рамках ЕМ АР регион качественно определен как обширная географическая территория. В основном по размеру регионы соответствуют административным регионам ЕРА от 3 до 10. В ряде случаев подсеть региональных ресурсных классов (таких, как малые, родниковые озера с мягкой водой и низкой способностью к нейтрализации кислот) может быть определена расслоением данных после отбора при анализе данных или перед пробоотбором в случае специального изучения. Хотя специальные оценки состояния в этой подсети могут проводиться в зависимости от характера природных проявлений г и степени их важности на региональном и национальном уровне, маловероятно включение этих данных в ежегодные отчеты ЕМАР или периодические обобщенные оценки.[ . ]

В медицинской практике общепринято выявление симптомов болезней на ранней стадии развития. Человеческие аналоги включаю! ¡повышение температуры, повышенное или пониженное давление, дисбаланс ферментов и индикаторы низкой уровневой подверженности тканей тела воздействию токсинов и канцерогенов. Поэтом симптомы экологических ресурсов могут рассматриваться по аналогии с с им гггомами прогрессирующих заболеваний человека, таких , как значительная потеря веса, опухоли, травмы или недомогание Такие аналогии могут включать аккумуляцию токсинов в почвах и донных отложениях., а также -наличие токсинов, канцерогенов или биомаркеров в растительных и животных тканях. Измерение температуры, кардиография, анализ жидкостей тела и т.п. можно сравнить ¿о статистическими данными по популяциям здоровых особей для того, чтобы определить нарушения состояний. Обычно мы сравниваем измерения симптомов у особей с ожидаемыми нормами, которые могут изменяться в пределах субпопуляций (например, порода, пол). Таким образом, обычные значения экологических индикаторов изменяются по видам, категориям или классам ресурсов,для которых должны быть собраны усредненные показатели, характеризующие базовую норму.[ . ]

Защита ненарушенных лесов путем выделения охраняемых теририторий, лесовосстановительные работы в местах, где леса были уничтожены, борьба с дигрессионными явлениями, лесомелиорации в аридных областях — все это мероприятия чрезвычайной важности. Их проведение и все большее расширение необходимо для сохранения потенциала биосферы и экологических ресурсов Земли.[ . ]

Если расположить страны мира по степени убывания площадей находящихся в них лесов и выразить эти величины в процентах от мировой лесной площади, то получим следующий ряд: Россия — 22,1%, Бразилия — 15,9%, Канада — 7,1%, США — 6,2%, Китай -3,9%, Индонезия — 3,2%, Заир — 3,1%. На остальные чуть менее двухсот стран приходится 38,5%. Эти цифры хорошо объясняют причину повышенного внимания международных экологических организаций к российским лесам. Их сбережение во многом гарантирует сохранение экологических ресурсов планеты.[ . ]

Источник статьи: http://ru-ecology.info/term/13719/