21.Понятие о лесе. Основные древесные породы-лесообразователи. Растительные части леса. Морфология лесного массива и древостоев.

Лес– элемент географического ландшафта, состоящий из совокупности деревьев, занимающих доминирующее положение, а также кустарников, живого напочвенного покрова, животных, микроорганизмов, в своем развитии биологически-взаимосвязанных, влияющих друг на друга и на внешнюю среду.

Основные географические лесорастительные зоны РФ:

- лесотундра (редкие низкорослые леса);

- тайга (Самая лесонасыщенная зона);

- лесостепь (больщие участки лес. мас.);

- степная (небшие лесные массивы);

- полупустыня (небольшие отдельные уч-ки с деревьями);

- пустыня (отдельные деревья и куст.)

Основу леса составляют лесообразующие древесные породы(породы, способствующие в пределах своего ареала образовать верхний ярус).I ярус:дуб, ель, сосна, береза и др. II и III ярус:сопутствующие породы (липа, клен, вяз и др). Хвойные леса:

- Темнохвойные леса, основные лесообразователи: ель, пихта, кедр.

- Светлохвойные леса, основные лесообразователи: сосна и лиственница.

Лиственные леса:

- Мелколиственные, осн. лесообразователи: береза, осина, тополь, ива (сем. ивовые).

- Широколиственные леса, осн. лесообразователи: дуб, ясень, клен, липа, граб, вяз.

- Древостоя– совокупность деревьев, основной компонент насаждения. По хоз значению: главные и второстепенные породы; по количественному: преобладающие и сопутствующие.

- Подлеска – кустарники/деревья, произрастающие под пологом леса, в дальнейшем не способные образовывать древостоя в конкретных условиях произрастания.

- Подроста– деревья естественного происхождения, растущие под пологом леса, в последующем способные образовывать древостой. Не выше ¼ дер. основного полога и старше 2 лет, в условиях севера – больше 10 лет.

- Подгона– деревья/кустарники, составляющие подлесок, подрост, а также более нижние яруса, способствуют ускорению роста в высоту и улучшению формы ствола главной породы.

- Всходов – молодое поколение древ-х растений в возрасте до 1 года.

- Самосева – древесные раст-я естественного происхождения в возрасте до 2 лет.

- Живого напочвенного покрова– совокупность мхов, лишайников, травянистых растений и полукустарников, произрастающих на покрытых и непокрытых лесом территориях.

Неживые компоненты:

- Опад – опавшие листья, хвоинки, кора, семена, плоды.

- Отпад – отмершие дер-я в результате естественного изреживания, причинами — заболевание и возраст.

- Лесная подстилка– напочвенный слой, образующийся из растительного опада разной степени расслоения.

Морфология:

- Л

есной массив– значительная целостная территория леса, имеющая естественные границы (реки, озера) или граничащая на большом протяжении с с/х угодиями или населенными пунктами.

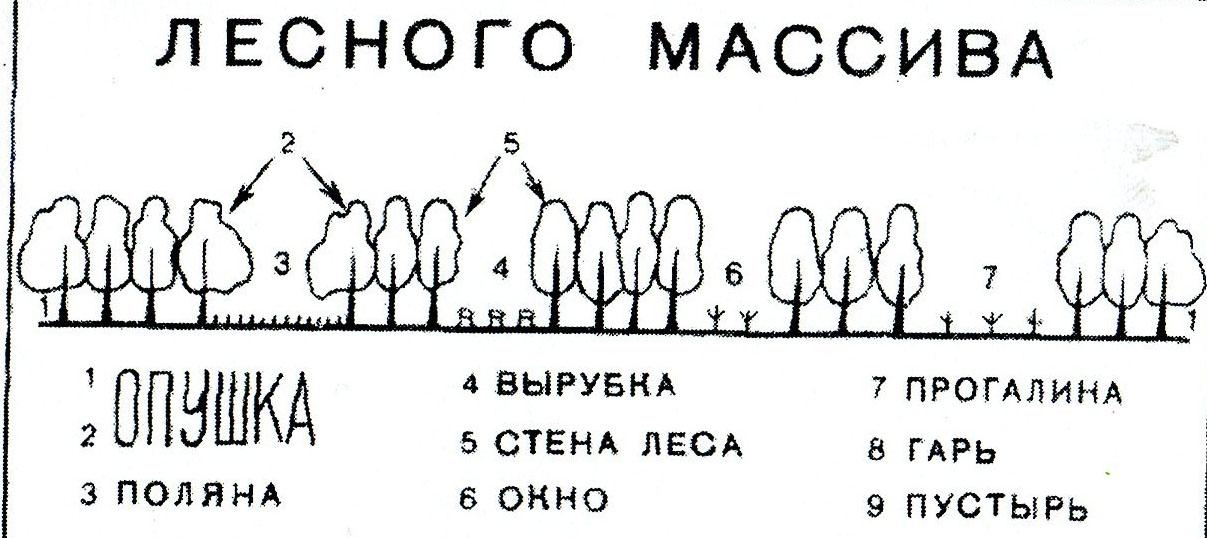

- Опушка – полоса леса, расположенная на границе с безлесным пространством. Внешняя – с большим (поле, пастбище); внутренняя – с небольшим, расположенным внутри лес. массива.

- Поляна– участок не покрытый лесом, расположенный внутри лесного массива, заросший травянистой растительностью.

- Вырубка – участок леса, на котором древостой вырублен, а новый еще не сомкнулся.

- Стена леса– участок леса, примыкающий к вырубке.

- Окно– участок, на котором отсутствуют деревья, но сохранились другие элементы лесной растительности. Образуется при естественном отмирании или вырубке единичных деревьев в древостое.

- Прогалина – тоже самое, но образуется вследствие выпадения группы деревьев в древостое. Причины: ветровал, бурелом, снеговал, неправильный отбор деревьев при рубках ухода.

- Гарь – участок лесной земли с древ-м, погиб-м в результате пожара.

- Пустырь– гарь/вырубка, находящаяся в безлесном состоянии более 10 лет.

М

- Естественное:семенное (шишки, семена); вегетативное (поросли – если само упало).

- Искусственное:семенное; вегетативное (поросль – срубили) – равномерная кратность растений, возраст одинаковый,hиDпримерно одинаковые (называют лесными культурами).

2.Форма – вертикальное строение древостоя. Ярус– группа деревьев приблизительно одинаковойh(средняя высота их колеблется не более 20%).Насаждения:простые (одноярусные); сложные (2х- и более). 3.Состав – доля участия каждого вида древесных пород в общем пологе древостоя.

- чистый– из 1 породы. Примесь других не более 5%.;

- смешанный– из 2х и более пород, доля которых значительно больше 5%.

Записывается в виде формулы. Пример: 10С – чистый древостой, 100% Сосны. Смешанный древостой: 5С 4Б 1Кл+Рб, Лп, Д : сосна – 52%, береза – 41%, клен – 7% После «+» – меньше 5%. Если главные породы – 40 и больше%, то ставят на 1 место. 4.Бонитет – показатель продуктивности древостоя, зависящий от условий местопроизрастания. Определяется по преобладающей породе с помощью спец таблиц (проф.Орлова). На основании происх-я породы, среднейhи ср-го возраста. 5 основных классов. Могут добавляться дополнительные классы. 5.Возраст – число лет жизни древостоя.Класс возр-та– возраст-й интервал, применяемый для характеристики возрастной структуры древостоя в зависимости от породы. Возрастной интервал: 20 лет (хвойные пор. и твердолиств-е пор. сем-го происхождения), 10 лет (твердол-е породы порослевого происхождения и мягколиственные пор), 5 лет (кустарники, особо быстрорастущие пор.(сем. ивовые)). 6.Возрастной этап– определенный временной период, которыйй проходит любой древостой в процессе жизни с появления всходов и образования подростов до естественного отмирания.

- Молодняки – с появления всходов до смыкания крон подроста и перехода его в состояние чащи (густого труднопроходимого молодого древостоя). Формируется древесный полог, способствующий образованию л-го сообщества.

- Жердняк– быстрый рост в высоту, наибольшая листовая и хворостяная масса, резкая дифференциация деревьев по размерам ствола, кроны, а т.ж. интенсивный отпад деревьев.

- Средневозрастные насаждения.Интенсивное формирование стволов и крон, появляется подлесок, происходит формирование насаждения с характерной лесной средой.

- Приспевающие– вызревание древостоя, появляются хоз-ценные признаки, под пологом появляется группы подроста. Начинает влиять на окружающую среду.

- Спелые. Древостой приобретает качественные и колич-е показатели, наиболее соответствующие целям хоз-ва. Влияние на окр среду значительно.

- П

ерестойные.Древостой достигает естественной спелости. У деревьев появляется суховершинность, они постепенно стареют и отмирают.

В зависимости от времени происхождения древостоя, по возрастной стр-ре:1.абсолютно-одновозрастные насажд-я (деревья одного года появления); 2.условно-одновозрастные (разных лет появления, но их возрасты находятся в пределах установленного класса возраста); 3.разновозрастные. Полнота– степень плотности стояния деревьев на территории занимаемого пространства. Отображаются и измеряются в долях от 1. 1-0,8 – древостой высокополнотный; 0,6-0,7 – среднеполнотный; 0,3-0,5 – низкополностный; 0,1-0,2 – редины. Сомкнутость– степень плотности соприкосновения крон деревьев в пологе древостоя.(в долях от 1). Густота– кол-во деревьев определенного возраста на единицуS(1 га). Бывают: густые, средней густоты, редкие. Товарность(хозяйственность) – качественный показатель древ-го запаса, характеризующий его пригодность д/ получения товарной продукции (древесины). Определяется по %ту выхода деловой древесины от запаса древостоя. 3 класса.

Источник

Понятие о лесе. Компоненты леса. Отличительные признаки древостоя (термины и определения).

Лес – элемент географического ландшафта, состоящий из совокупности древесных, кустарниковых, травянистых растений, животных и микроорганизмов, в своём развитии биологически взаимосвязанных, влияющих друг на друга и на внешнюю среду. Он представляет собой сложное сочетание растений, различающихся по размеру, строению, размножению, питанию и т.д.

1. насаждение – участок леса однородный по древесной растительности;

2. древостой – совокупность деревьев, являющихся основным компонентом насаждения;

3. подрост – молодое поколение древесных растений под пологом леса или на вырубках, способное сформировать древостой;

4. подгон – древесная порода или кустарник, способствующая ускорению роста и улучшению формы ствола главной породы путём создания бокового отенения;

5. подлесок – кустарник, реже древесные породы, произрастающие под пологом леса и не способные сформировать древостой в данных условиях местопроизрастания;

6. живой напочвенный покров – совокупность мхов, лишайников, травянистых растений и полукустарников, покрывающих почву под пологом леса на вырубках и гарях;

7. растительный опад – опавший в течение года листья, хвоя, ветви, сучья, плоды и др.;

8. лесная подстилка – скопление на поверхности почвы опада, находящегося на разной стадии разложения;

9. ризосфера – корнедоступная толща почвы, ограничивающаяся верхними слоями почвы;

10. внеярусная растительность – совокупность лиан, лишайников и др., растущих в разных ярусах леса.

Характерные признаки насаждений:

1. происхождение – способность размножения деревьев насаждения (семенное, вегетативное, смешанное, естественное и искусственное);

2. форма – признак, характеризующий вид сомкнутости крон в древостое (горизонтальная – простой или одноярусный древостой, вертикальная – двух-, трёх-, многоярусный древостой);

3. состав – признак смешения пород в древостое (по составу бывают чистые и смешанные);

4. возраст – признак, характеризующий относительный или абсолютный возраст древостоя;

5. класс возраста – период времени, в течение которого древостой считается хозяйственно однородным (I – молодняки; II – жердняки, III – средневозрастные, IV – приспевающие, V и VI – спелые, VII – перестойные);

6. бонитет – показатель продуктивности древостоя;

7. полнота – степень плотности стояния деревьев, определяется как отношение суммы площадей сечений стволов на высоте 1,3 м к сумме площадей сечений нормального древостоя;

8. сомкнутость – сумма площадей проекций крон к площади занимаемой древостоем;

9. густота – количество деревьев на 1 га лесной площади;

10. товарность – экономическая категория качества;

11. тип леса – лесоводственная классификационная категория, характеризующаяся общим типом лесорастительных условий, похожим составом древостоя, другой растительностью и фауной;

12. тип лесорастительных условий – лесоводственная классификационная категория, которая характеризуется однородными лесорастительными условиями покрытых и непокрытых земель (однородным комплексом климатических и почвенно-гидрологических факторов, которые влияют на растительность)

16. Экологические факторы, их классификация, взаимное действие на лесные экосистемы. Лимитирующие факторы

Экологический фактор – любой элемент окружающей среды, способный оказать непосредственное влияние на живые организмы, а также на характер их отношений между собой.

Экологические факторы бывают:

1. абиотические – комплекс условий неорганического окружения, которые воздействуют на организмы;

2. биотические – совокупность воздействия жизнедеятельности одних организмов на другие.

Антропогенные факторы – совокупность воздействия деятельности человека на окружающую среду. Лимитирующий фактор – фактор, при котором существует множество положительных условий для жизни организмов, однако один какой-либо из них может оказывать отрицательное воздействие на жизнедеятельность, тем самым ограничивать дальнейшее существование.

Способность организмов переносить отступления факторов окружающей среды (экологических факторов) – толерантность.

Экологическая ниша – это совокупность экологических характеристик вида, характеризующихся одинаковым местом происхождения, питания, отношения между конкурентами и враждующими видами, другим словом – это способ жизни и прежде всего питания организма.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

есной массив– значительная целостная территория леса, имеющая естественные границы (реки, озера) или граничащая на большом протяжении с с/х угодиями или населенными пунктами.

есной массив– значительная целостная территория леса, имеющая естественные границы (реки, озера) или граничащая на большом протяжении с с/х угодиями или населенными пунктами. ерестойные.Древостой достигает естественной спелости. У деревьев появляется суховершинность, они постепенно стареют и отмирают.

ерестойные.Древостой достигает естественной спелости. У деревьев появляется суховершинность, они постепенно стареют и отмирают.