Органические удобрения

Овощные растения выносят из почвы большое количество питательных элементов, и без пополнения органическими и минеральными удобрениями почва истощается. Органические удобрения состоят из веществ животного и растительного происхождения, которые, разлагаясь, образуют минеральные вещества, при этом в приземный слой выделяется диоксид углерода, необходимый для фотосинтеза растений. Кроме того, органические удобрения благотворно влияют на водное и воздушное питание растений, способствуют развитию почвенных бактерий и микроорганизмов, которые живут в симбиозе с корнями овощных культур и помогают им получить доступные питательные элементы. К органическим удобрениям относят навоз, торф, компост, птичий помет, перегной и другие материалы.

Это наиболее ценное органическое удобрение. В навозе разных животных в среднем содержится (%): воды 75, органического вещества 21, общего азота .0,5, усвояемого фосфора 0,25, окиси калия 0,6. Качество навоза зависит от вида животного, его корма, подстилки и способа хранения. Так, при кормлении свиней используют много концентратов, поэтому навоз отличается высоким содержанием азота, а в рационе жвачных животных присутствуют грубые корма — ив навозе больше калия.

Лучший подстилочный материал для навоза — верховой слаборазложившийся торф, однако чаще используют солому или опилки. Конский навоз на соломистой подстилке незаменим на холодных глинистых почвах. Его лучше всего использовать в качестве биотоплива для парников. Навоз крупного рогатого скота согревается хуже, чем конский, так как в нем содержится больше воды. Но этот навоз незаменим на легких почвах. Свиной навоз отличается кислой реакцией, при его использовании надо добавлять известь. В кроличьем навозе обнаружены все необходимые для растений вещества. Его ценность увеличивается при смешении с навозом других животных и птичьим пометом. Навоз нутрий по химическому составу и физическим свойствам резко отличается от навоза других животных, поэтому его можно использовать только в перебродившем виде, а еще лучше добавлять в компосты. Компостную кучу можно периодически поливать насыщенным раствором навоза нутрий, но чтобы предотвратить потери азота, необходимо добавлять суперфосфат (1,5—2 кг на 100 кг компоста). Весной следующего года такой компост можно вносить в почву.

Различают четыре стадии разложения навоза. У слаборазложившегося (свежего) цвет и прочность соломы изменяются незначительно. Вода при его промывании приобретает красноватый или зеленый оттенок. У полупревшего навоза солома становится темно-коричневой, теряет прочность и легко разрывается. Водный раствор темного цвета. Навоз в этой стадии теряет 30 % первоначальной массы. Перепревший навоз представляет собой черную мажущую массу. Солома разлагается полностью, навоз теряет 50 % массы. Перегной — рыхлая землистая масса. В этой стадии разложения потери первоначальной массы достигают 75 %.

Навоз в стадии меньшего разложения вносят осенью, большего — весной. Свежий навоз использовать нежелательно. Если навоза недостаточно, то его целесообразно вносить в меньших дозах, но на большую площадь, например в лунки. На холодных почвах навоз заделывают на глубину 10—15 см так, чтобы сверху он был прикрыт землей, на теплых, быстро просыхающих — на полную глубину обрабатываемого слоя. Навозная жижа (жидкая часть навоза крупного рогатого скота) — азотно-калийное удобрение. Из-за малого содержания фосфора в навозную жижу полезно добавлять суперфосфат (15 г на 1 л). Это удобрение используют для жидких подкормок, для чего его разбавляют водой [1:(4. 5)], а также для приготовления торфонавозного компоста. Коровяк (водный настой коровьего кала) довольно часто применяют для жидких подкормок, разбавляя водой (1:6 или 1:10). Раствор обычно готовят в деревянной посуде. Если раствор оставляют для брожения, то из него быстро улетучивается азот, поэтому перед употреблением добавляют сернокислый аммоний (10—20 г на 10 л).

По химическому составу птичий помет относится к числу лучших видов органических удобрений. Наиболее ценным считается куриный и голубиный помет, менее ценным — утиный и гусиный. При частом внесении помета в почве накапливается азот в нитратной форме, поэтому данное удобрение лучше заделывать осенью, равномерно распределяя по всей площади. Но наиболее эффективен птичий помет при использовании в жидких подкормках. Для приготовления раствора емкости наполовину заполняют пометом, затем заливают водой, закрывают крышкой и настаивают 3—5 сут. Далее раствор вторично разбавляют водой (1:10).

Торф, ил, фекалии

В торфе содержится немного доступных для растений питательных элементов, но зато он увеличивает содержание гумуса и улучшает структуру почвы. Темный цвет торфа способствует поглощению тепла и быстрому прогреву почвы.

По степени разложения различают несколько видов торфа. Верховой отличается слабой степенью разложения растительных остатков и высокой кислотностью. Низинный характеризуется высокой степенью разложения и меньшей кислотностью. Переходный торф занимает промежуточное положение между ними.

Торф собирают в болотах, потом раскладывают для проветривания или закладывают в компостную кучу. Вносят торф в любое время года, даже зимой по снегу. Но нельзя забывать, что к нему необходимо добавлять известь. На огороде торф лучше всего добавлять в компосты, а также в почвенные смеси для выращивания рассады и защищенного грунта. Ил накапливается на дне прудов, озер, рек. В нем много перегноя, азота, калия и фосфора. После непродолжительного проветривания ил можно успешно использовать на песчаных почвах (3— 4 кг на 1 м2). Фекалии — это нечистоты уборных. Они богаты минеральными веществами, которые легко усваиваются растениями. Однако фекалии, находящиеся в выгребных ямах, быстро разлагаются, из них быстро улетучивается азот. Для лучшего сохранения азота на дно выгребной ямы насыпают торф слоем 20—25 см. Затем фекалии еженедельно переслаивают небольшим количеством торфа. В результате не только сохраняется азот, но и исчезает зловонный запах. Перед применением в качестве удобрения фекалии компостируют, чтобы обеззаразить от глистов, яйца которых погибают при температуре 55. 60 °С.

Лиственная и дерновая земля

При недостатке навоза готовят перегной из листьев — лиственную землю. Для этого осенью листья сгребают в кучи, уплотняют, присыпают землей и оставляют на зиму. Весной кучи перекладывают вилами: неразложившиеся листья укладывают вниз, а более разложившиеся — сверху и прикрывают кучи черной пленкой. Со временем листья превращаются в рыхлую перегнойную массу темного цвета. Дерновая земля необходима как составная часть почвенной смеси при выращивании рассады, приготовлении грунтов для парников и теплиц. Эту землю можно заготовить на лугах с хорошим травостоем. Следует учитывать, что на глинистых почвах дерновая земля более тяжелая, а на супесчаных — более легкая. Пласты дерна (дернинки) нарезают толщиной до 10 см и в чистом тенистом месте укладывают в штабель (дерн к дерну, земля к земле), переслаивая коровяком. В сентябре штабель перелопачивают, а в октябре часть земли можно использовать для выращивания овощей в защищенном грунте или жилом помещении, предварительно просеяв ее. Остальная часть дерновой земли должна лежать до весны.

Опилки и древесная кора

Опилки — дешевое органическое удобрение, которое может значительно повысить плодородие почвы, улучшить ее воздухопроницаемость и влагоемкость. Только вносить их следует не в свежем виде, а в перепревшем или в смеси с другими материалами. Для ускорения процесса разложения опилки складывают в кучу, смачивают водой, навозной жижей. Можно смешать их с опавшей листвой и растительными остатками. Полезно переслаивать опилки землей. В течение лета кучу дважды перелопачивают, добавляя накопившиеся растительные остатки и нитрофоску. Из-за того что опилки имеют кислую реакцию, к ним добавляют известь или мел (120—150 г на одно ведро).

Древесную кору (отходы деревообрабатывающей промышленности) перед использованием компостируют. Кору влажностью 75 % измельчают на кусочки длиной 10—40 см, складывают в кучу и вносят минеральные удобрения (кг на 100 кг): аммиачной селитры 0,9, мочевины 0,7, натриевой селитры 2, суперфосфата 0,2, сульфата аммония 1,5. Кучу периодически перемешивают и увлажняют. Через б мес компост готов к употреблению.

Это прекрасное органическое удобрение, представляющее собой запаханную в почву высокостебельную растительную массу одно-или многолетних бобовых растений (ярового гороха, яровой вики, кормовых бобов, люпина, сераделлы), а также фацелии, гречихи, подсолнечника и других. По своему действию сидераты почти равноценны свежему навозу. Питательные элементы, содержащиеся в растительной массе сидератов, попадая в почву и постепенно разлагаясь, переходят в доступное состояние для последующих культур, а органическое сидеральное вещество способствует восстановлению почвенной структуры. Некоторые сидеральные культуры (люпин, гречиха, горчица) увеличивают растворимость и доступность для растений малоподвижных почвенных фосфатов, а люпин может использовать труднодоступные формы калия.

В зависимости от степени истощения почвы сидераты размещают на участке все лето или как промежуточную культуру. Например, их высевают после уборки ранних овощей. Иногда высевают озимый горох или озимую вику, весной после цветения массу прикатывают или скашивают и запахивают, а участок выравнивают и проводят посев. На огороде сидераты высевают сплошными рядами (ширина рядов 60— 90 см, междурядий 15 см). Глубина заделки однолетних бобовых культур 5—6 см, многолетних — 3—4 см. Обязательно послепосевное прикатывание, особенно многолетних трав. Уход сидератам не требуется, но при поливе они растут лучше.

Компосты готовят из различных органических материалов. Растительные остатки, не пораженные вредителями и болезнями, фекалии, птичий помет, навоз и другие материалы складывают в рыхлую кучу (штабель) на ровной поверхности, переслаивая дерновой землей или торфом. Основой кучи служит подстилка из листьев, опилок или торфа слоем 10—12 см. Периодически кучу увлажняют водой или раствором удобрений, через 40—50 сут компост перемешивают, а когда его температура достигнет 60 °С — уплотняют.

Летом компостную кучу защищают от солнца, на зиму укрывают землей или опилками слоем 30—40 см. Через 8—11 мес компост можно использовать. Сорняки, давшие семена, компостируют отдельно, так как они сохраняют всхожесть около пяти лет.

Содержание нутрий в приусадебных хозяйствах

Содержание нутрий в приусадебных хозяйствах

Следует иметь в виду, что нутрии – теплолюбивые животные, поэтому температура воздуха – важный фактор, влияющий на их жизнедеятельность. Основное условие содержания нутрий, особенно в северных районах, обеспечение тепла в зимнее время. Густой мех предохраняет нутрию от морозов, но не защищенный волосом хвост и подошвы лапок могут отморозиться, если жилище зверьков холодное. В сильные морозы нутрия обычно зарывается в подстилку и мало ест. Рождающийся в морозные дни молодняк в первые часы жизни погибает от переохлаждения.

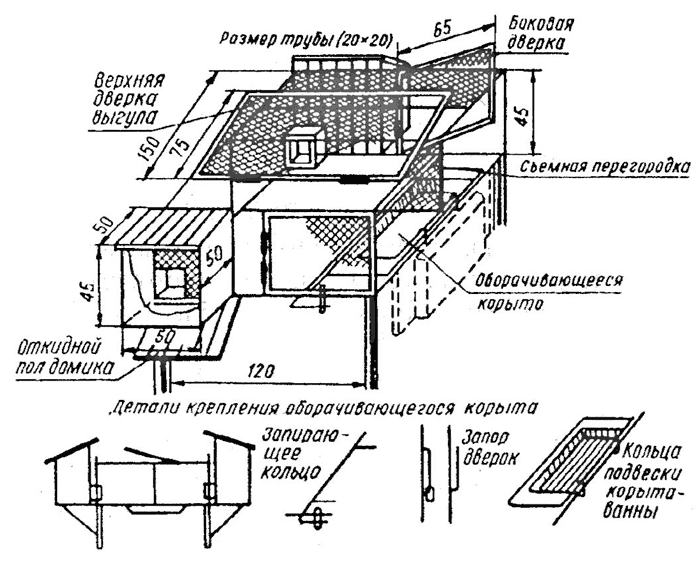

При сооружении помещений ила клеток для содержания нутрий нужно помнить, что в природе она ведут полуводный образ жизни, в неволе этих зверьков содержат как при наличии бассейнов, так и без них. Практикой доказано, что клетки без бассейнов стоят значительно дешевле, уход за нутриями проще, расход кормов на 10-20 % меньше, чем при водном содержании.

Читайте также: интересное и полезное со всего мира

В холодное время года на большинстве ферм нутрий содержат без воды для купания. В теплое время года зверей также можно содержать в клетках без воды для купания, но обязательно с затенением клеток и питьевой водой. Однако замечено, что при содержании нутрий без воды для купания шкурки получаются хуже, так как звери лишаются естественного моциона, и у них затормаживается рефлекс расчесывания волос. Появляются такие дефекты опушения, как свалянность, потертость и недоразвитость волоса. У взрослых животных отсутствие воды для купания приводит к заметным изменениям в обмене веществ, вследствие чего увеличивается отложение жира, снижаются оплодотворяемость и плодовитость.

Поэтому, прежде чем разводить нутрий, надо заранее выбрать систему содержания и подготовить соответствующие условия для размещения зверей.

Уборка навоза при содержании нутрий

Выход бесподстилочного навоза в год составляет, кг: от одной взрослой нутрии густая фракция – 120, жидкая – 1200; от одной головы молодняка соответственно 50 и 500 кг. В расчете на «сложную» самку с долей самца и приплодом 9 голов – 6,5 т в год.

Основную часть навоза от нутрий составляет жидкая фракция: меча, вода от мойки выгулов, каналов п т. п.

На небольших фермах для удаления навоза из помещений можно применять метод гидросмыва. Под сетчатыми выгулами имеются бетонированные продольные навозные каналы шириной на 50-100 мм больше выгула, глубиной 450-500 мм. Пол в продольных каналах ровный с равномерным уклоном в сторону поперечного канала примерно 1 м на 100 м длины. Выходы продольных каналов в поперечный перекрывают шиберами-заслонками. По мере наполнения продольных каналов водой шиберы открывают (2-3 раза в неделю), содержимое каналов взбалтывают ручными скребками, навозная жука самотеком стекает в поперечный канал и по нему наружу в жижесборник.

При простоте такой системы уборки навоза она имеет ряд недостатков: не обеспечивает надежной защиты окружающей среды от загрязнения сточными водами с фермы, при гидросмыве сильно увеличивается расход воды, возрастает влажность воздуха в помещениях и ухудшается микроклимат.

Уборка навоза

На крупных фермах применяется комбинированная система уборки навоза, при которой жидкая фракция постоянно стекает самотеком по бетонированным продольным и поперечным каналам, имеющим уклон в сторону бетонированной ямы-жижесборника размерами 4 х 4 х 6 м с крышкой. Такой жижесборник объемом около 100 м3 рассчитан на недельное накопление стоков из закрытых помещений. Из жижесборников жидкую фракцию навоза регулярно (не реже двух раз в неделю) вывозят машинами типа РЖТ-10 на поля под кормовые культуры или в отстойники очистной системы.

Густую фракцию навоза убирают из здания еженедельно с помощью скреперного пометного механизма МПС-4М или навесных скребков. Из продольных каналов навоз перемещают скребками в торец здания в поперечный канал, где установлен навозоуборочный транспортер НКЦ 7-12, сбрасывающий навоз в жижесборник: Вместо механизма МПС-4М перемещать навоз по продольным каналам можно колесным трактором или кормораздатчиком типа минокоматик с навесными скребками

Осевшую на дно жижесборника густую или смешанную фракцию навоза раз в неделю выгружают с помощью наклонного скребкового транспортера типа ТСН-16 в мобильный транспорт и вывозят за пределы фермы на поля или в навозохранилище для хранения и обеззараживания в течение 6 мес.

При наличии надежных очистных сооружений жидкую (основную) часть навоза из помещений надо опускать самотеком по открытым или закрытым трубам-каналам прямо в отстойники биологических прудов с аэротенками, работающими в режиме продленной аэрации.

Микроклимат в помещениях для нутрий

Оптимальный микроклимат позволяет повысить сохранность животных в 2-3 раза, улучшает условия труда рабочих, положительно влияет на долговечность зданий. Нормальные технологические параметры микроклимата закрытых помещений для выращивания нутрий в центральной южной зоне России:

– температура воздуха в холодное время года +14…+16°С, летом – +20…+26°С; относительная влажность – воздуха – 70-85 %;

– скорость движения воздуха на уровне выгулов зимой – 0,1-0,3 м/с, летом до 0,6 – м/с;

– максимальное содержание аммиака в воздухе – до 5-6 мг/м3, или 0,005-0,006 мг/л; углекислоты 0,1%;

– предельная бактериальная загрязненность воздуха помещения – 50 тыс. микробных тел в 1 м3;

– длительность светового дня в течение года естественная;

– освещенность на уровне пола сетчатых выгулов зимой и летом – от 90 – 100 до 300 лк; коэффициент естественной освещенности от 0,6 до 2,6;

– нормы воздухообмена в помещении, м3/ч на 1 кг живой массы: в холодный период – 2-3, в теплый – 4-5.

При расчете обогрева помещений и микроклимата необходимо учитывать нормы выделения нутриями тепла, углекислого газа и водяных паров согласно ОНТП 3-85.

Зимой каждое помещение – нутриятник нужно отапливать батареями водяного отопления или двумя электрокалориферами мощностью 45 квт каждый, установленными внутри здания, в начале и конце его. Воздух в калориферы засасывается из помещения и после его подогрева распределяется равномерно по нему при помощи воздуховодов и центробежного вентилятора.

Вентиляция помещений для нутрий приточно-вытяжная с механическим побуждением.

В теплый период года помещения не обогревают; вентиляция их осуществляется за счет окон на одной стороне и через вентиляционные шахты на крыше, которые зимой утепляют и закрывают. Летом приток свежего воздуха происходит через шахты на крыше с помощью вытяжных вентиляторов.

В холодный период года загрязненный воздух вытягивается непосредственно из навозных каналов центробежными вентиляторами, установленными по торцам здания; вентиляторы включают периодически по мере загрязнения воздуха. Под технологическими проходами размещены бетонные короба сечением 60 х 35 см с боковыми вытяжными отверстиями 10 х 10 см.

Регулировка температуры воздуха в помещениях должна осуществляться автоматически с помощью терморегуляторов, установленных в центре здания.

Содержание нутрий круглый год в закрытых помещениях в северных районах будет сопровождаться большими затратами на отопление помещений зимой, в южных – на вентиляцию летом.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓