Бабушкин сад — Поленов Василий Дмитриевич

Грусть по уходящим в историю «дворянским гнёздам» можно заметить во многих произведениях конца XIX – начала XX века. Наиболее пронзительный шедевр в живописи с подобной тематикой был создан Василием Поленовым в 1878 году. Уходящая эпоха, смена поколений, обновление и постепенное болезненное исчезновение старого уклада — вот основные лейтмотивы картины «Бабушкин сад»: «Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное…». (Еккл. 3:1-2).

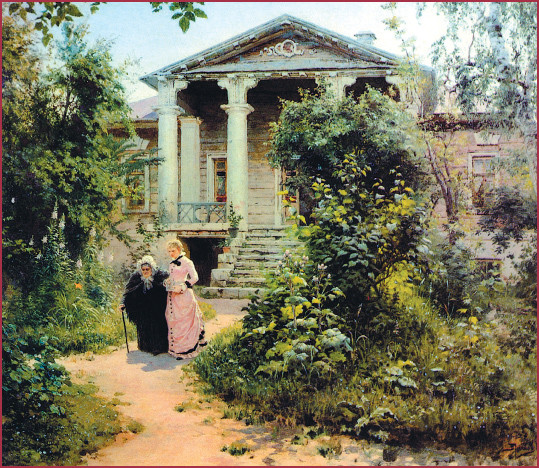

Работа написана в жанре «пейзажа настроения» — личной находке мастера. На картине зритель видит старый типичный дворянский особняк —такими строениями застраивалась вся Москва с пригородами после пожара 1812 года. Дома эти были деревянными, но характерные колонны и толстый слой штукатурки должен был создать иллюзию основательного каменного строения. Изящный фронтон здания говорит о высоком вкусе и классической архитектуре, но в этот же самый момент глаза замечают облупившуюся и обсыпавшуюся лепнину, ржавый карниз, говорящие о заброшенности некогда прекрасного дома. Разросшийся красивый сад, когда-то был английским или пейзажным, но сейчас это своевольная зелень, за которой давно не ухаживали, оттого и вся пейзажная декорация выглядит запущено.

На переднем плане главные героини — сгорбленная старушка в чепце старинного покроя и молодая девушка в модном платье. Очевидно, пожилая женщина неспешно прогуливается под руку со своей внучкой. Произведение переполнено нежностью ко всем этапам жизни человека: к искренности и трепету молодости, к покорной перед Божьей волей старости. Ход жизни определён, и присутствие наше в этом мире коротко: автор радуется каждому мгновению и каждому возрасту, в котором находятся персонажи. Он подчёркивает, что нас всегда окружает красота, и героиням картины есть, за что быть благодарными: за свежесть цветов в заросшем саду, за счастливые годы, проведённые в усадьбе, за жизнь, которая меняется, но продолжает свой ход. Когда-то по этой песчаной тропинке бегали дети, а по ступеням спускалась молодая владелица усадьбы. В картине нет печали, нет и сожаления. Есть смирение и вера, что всё идёт своим чередом: «Всё соделал Он прекрасным в своё время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца». (Екк. 3:11).

Цветовое решение картины по-настоящему прекрасно и красочно. Ещё после первой выставки В. Стасов, настороженно относящийся к Поленову, хвалил «Бабушкин сад» за свежесть цветового колорита. И действительно, буйство зелени, яркие солнечные блики, жёлтая дорожка, голубое небо — всё это представляет непостижимую радость Богом благословенной жизни.

История создания.

Картина была написана В.Д. Поленовым в том же 1878 году, что и «Московский дворик», но несколько позже. Вместе с полотном «Заброшенный пруд» — они составили лирическую трилогию о единой жизни природы и человеческой души.

Произведение «Бабушкин сад» было написано в Москве, когда художник снимал квартиру в одном из домов на Арбате. Усадьба, расположенная рядом с его домом, привлекла его внимание: «Я ходил искать квартиру. Увидал записку, зашёл посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его». Так художник рассказывал о том, как он написал этюд к «Московскому дворику». Предположительно, усадьба, которая являлась частью этого вида, стала прообразом и для «Бабушкиного сада».

Отношение автора к вере.

В творчестве В.Д. Поленова, как в сюжете его картин, так и в выборе образов, всё взаимосвязано. Будто он следует Божьему промыслу и пишет то, что угодно Богу. Тем не менее, нельзя не сказать, что сам художник считал себя атеистом. При этом, кроме творчества, пропитанного любовью ко всем людям и благодарностью за жизнь, он также построил церковь в своей усадьбе, написал цикл работ «Из жизни Христа» — произведения, благодаря которым многие обращались к христианской вере. Этому циклу он посвятил большую часть своей жизни: он изучал документальные подтверждения жизни Христа, путешествовал по святым местам.

Сам Поленов объяснял эту свою деятельность тем, что в Иисусе Христе он видел идеального человека и гармоничную личность, к которой всем нужно стремиться. Желание соответствовать нравственному идеалу Христа, как и личная любовь В.Д. Поленова к миру и творчеству, чувствуется в его произведениях. Можно сказать, что успех его живописи во многом был основан на реализме передаваемых им переживаний, его личной духовной устремлённости. Но, возможно, дело ещё и в другом. Знакомый В.Д. Поленова В.Н. Лясовский писал ему: «Вы тем не менее — евангельский сын, который сказал: „не пойду“, а сам пошёл. Ибо Ваша миссия в веках Вам не понятна, но Вы служите по слову Того, Который сказал: небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут». (Мк 13:31).

Василий Дмитриевич Поленов родился 20 мая 1844 года в Петербурге в высокообразованной дворянской семье. Родители стремились воспитать в своих детях трудолюбие, всячески поощряя увлечение науками и искусством. Двое из пятерых детей стали художниками. В 1860 годы Василий занимался сразу в двух учебных заведениях Петербурга — Университете и Академии художеств. Весной 1871 года он закончил Университет со званием кандидата прав.

Осенью 1871 года В.Д. Поленов получил в Академии художеств большую золотую медаль за картину «Воскрешение дочери Иаира» и право путешествовать по Европе в течение шести лет на средства Академии. За годы путешествия Поленов испробовал все жанры живописи, много работал на пленэре, свидетельством чему являются многочисленные этюды, отличающиеся новизной выбранных мотивов, решением сложнейших пленэрных задач.

В середине 70-х годов художник представил на выставках ряд работ: «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Серый день». Все они отличались тонким музыкальным лиризмом и изящной техникой. Поленов явился родоначальником новой русской живописи, дав жизнь лирическому пейзажу.

Продолжительное время художник работал над большим циклом картин из жизни Христа. Написано было более пятидесяти полотен на евангельские сюжеты. Стремясь добиться исторической достоверности в написании работ, Василий Дмитриевич совершает путешествие по странам Востока.

1880–е годы стали годами расцвета художественной и педагогической деятельности В. Д. Поленова. Двенадцать лет он преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где воспитал целое поколение первоклассных русских живописцев, в т.ч. И. Левитана, К. Коровина, И. Остроухова, А. Архипова, С. Иванова.

Заметное место в жизни художника занимала музыка. Не имея специального образования, он сочинял оперы и романсы, устраивал домашние музыкальные вечера. Со свойственной ему энергией художник занимался проблемами народного образования. Василий Дмитриевич построил две школы в окрестных деревнях. Последние его работы были тоже посвящены детям: в 20–е годы он создал диораму — кругосветное путешествие в картинках. Волшебные световые картины стали праздником для крестьянских ребятишек.

Василий Дмитриевич Поленов умер 18 июля 1927 года в возрасте 83 лет. В 1926 году, одному из первых в СССР, ему присвоили почётное звание Народного художника России. Похоронен Василий Дмитриевич на берегу Оки в деревне Бёхово, на простом деревенском кладбище. На могиле, как и следовало по завещанию, поставлен деревянный крест, сделанный по эскизу самого художника.

Составитель текста: Сарангова Ксения.

Источник

Картина Василия Поленова Бабушкин сад 1878 г

Это полотно, созданное Поленовым в 1878 году, представляет собой одну часть трилогии, куда также входят и 2 другие работы художника «Московский дворик» и «Заросший пруд». При этом прослеживается явная аналогия между произведениями «Бабушкин сад» и «Московский дворик».

При внимательном изучении этих двух полотен создается ощущение, что в картине запечатлен похожий особняк с разных ракурсов. Известно, что это дом Баумгартен, расположенный на Арбате, а именно на углу Дурноского и Трубниковского переулков.

Поленов – это один из величайших художников России, который прославился созданием «пейзажей настроения». Он не просто следовал лучшим традициям А. Саврасова, но и создавал свое.

Произведение «Бабушкин сад» представляет собой тот самый «пейзаж настроения» Поленова. Такую особенность заметили многие. В одной из газет рецензенты писали, что такая картина дарит определенное настроение. При этом очевидно, что художник не стремился целенаправленно передать конкретные эмоции. Более того он даже не пользуется социальными мотивировками, к которым нередко прибегали его современники. Поленов был уверен, что искусство должно радовать людей и дарить им ощущение гармонии.

На переднем плане изображена бабушка и внучка. Это главная антитеза данной картины. В целом вся картина – это противопоставление старости и молодости. Об этом свидетельствуют не только одежда, но и поза дам.

На заднем плане высится особняк, типичный для того времени. Главная особенность таких дворянских домов состоит в том, что их обычно делали из дерева, но штукатурили под каменную кладку. Это заметно на полотне: штукатурка со стен со временем облупилась, и бревна стали открыты взору.

В целом дом производит впечатление чего-то строгого и простого, но вместе с тем изящного. Это и порождает ностальгию по тому, что навсегда уходит прямо на глазах. Достаточно обратить внимание на ржавый карниз и лепнину, которая почти полностью облупилась, чтобы ощутить неумолимость времени. Лестница, ведущая от дома к садовой дорожке, вся выщерблена. Посмотрев на нее, кажется, что много лет назад по ней бегало множество молодых счастливых людей, а теперь здесь доживает свои дни старушка.

Дорожка также выглядит заброшенной. Она образует на полотне яркое пятно, которое отлично вписывается в цветовую гамму. Разросшийся сад, изображенный по обе стороны от дорожки, дополняет ощущение запущенности. Кажется, что он давно растет по своей прихоти. Этот пейзаж нельзя назвать декорацией к основному сюжету. Напротив, это его полноправный участник, отображающий основной мотив и настроение картины.

Эту прекрасную картину можно посмотреть в оригинале в Третьяковской Галерее в Москве

Источник

Бабушкин сад Василия Поленова

В. Д. Поленов — один из зачинателей «пейзажей настроения» в русской живописи. В конце 1870-х годов он создает такие схожие по настрою полотна, как «Бабушкин сад», «Московский дворик» (1878, ГТГ) и «Заросший пруд» (1879, ГТГ).

Они были показаны на выставке передвижников, где один из критиков «Московских ведомостей» точно подметил их новаторские особенности:

«Такие картины рассчитаны на то, чтобы дать вам прежде всего „настроение“ и составляют в живописи приблизительно то же самое, что в поэзии составляет элегия».

Живописный пафос «Бабушкиного сада» близок лирике А. Фета и романам И. С. Тургенева, посвященным уходящему исконному быту дворянства.

«Бабушкин сад» писался в Москве, на картине изображен тот же усадебный дом на углу Трубниковского и Дурновского переулков, что и в «Московском дворике», созданном в том же году.

Перед нами уголок патриархальной Москвы, где тихо дремлет, грезя о невозвратном, обветшалый барский дом с колоннами. Это одно из обедневших дворянских гнезд, рассыпанных тогда по всей России.

Почувствовать, что время накладывает свою неизгладимую печать не только на человека, но и на особняк, нам ненавязчиво помогают детали: облупившаяся штукатурка на колоннах, поврежденная лепнина на фронтоне, неровности ступеней. Но несмотря на все это, благородная простота его архитектурных форм еще не потеряла своей привлекательности. Удивительно гармонирующая с человеком красота этой архитектуры помогает утвердить красоту бытия и одновременно подчеркивает быстротечность жизни.

Картина «Бабушкин сад» относится к пейзажно-бытовому жанру. Две жанровые фигурки художник ввел в пейзаж. Белокурую девушку в розовом — внучку — Поленов писал со своей любимой сестры-близнеца. А образ согбенной старушки в старомодном чепце в чем-то сливается с дорогим художнику обликом бабушки Василия Дмитриевича (по материнской линии)В.Н.Воейковой.

Эта картина — лирическое размышление художника о слиянии человека с природой. Именно так воспринимаются люди на фоне пейзажа. Сад — символ не только исторической памяти, но и вечного обновления жизни. Как бы вторя смене поколений, вновь и вновь расцветает природа. Пышно разросшаяся зелень сада занимает большую часть картины, ибо в этой зелени проявляется неистребимая сила жизни. Поэтому Поленов главным образом и показывает именно молодую поросль, свежую и сочную, оставляя за пределами изображения стволы старых, изуродованных временем деревьев.

Уметь видеть — это тоже большое искусство. Однако, кроме умения видеть, необходима способность чувствовать, а главное — размышлять.

Столь незамысловатая на первый взгляд картина Василия Поленова «Бабушкин сад» очень глубокая по содержанию. Она заставляет задуматься о многом:о жизни и её быстротечности,о разрушении и созидании,о смене эпох,о памяти сердца,о единстве человека и природы.

Источник