Почвенно-растительный покров

Значение растительного покрова в качестве рекреационного ресурса очень велико, так как с ним связано оздоровительное влияние ландшафта благодаря ионизационным и фитонцидным свойствам растений. Особенно велика роль лесов, так как именно лесные массивы способствуют повышению содержания кислорода в воздухе и его ионизации.

Ионизация — процесс образования ионов в воздушной среде, оказывающий очищающие действие на организм человека.

Оптимальной ионизацией характеризуются смешанные леса и чисто сосновые боры, а из древесных пород высокой ионизационной способностью, помимо сосны, обладают береза бородавчатая, липа сердцелистная, рябина обыкновенная, дуб красный и черешчатый (самый распространенный), лиственница сибирская, ель обыкновенная, пихта одноцветная.

Рекреационную функцию леса определяет также санитарно-гигиеническая обстановка, которая в значительной степени зависит от фитонцидных свойств растений.

Фитонциды — это летучие вещества, выделяемые древесной растительностью, которые стерилизующе действуют на определенные микроорганизмы. Так, фитонциды, выделяемые пихтой, убивают коклюшную палочку, возбудителей дизентерии и брюшного тифа; сосновые фитонциды губительны для палочки Коха (туберкулез) и для кишечной палочки; береза и тополь поражают микроб золотистого стафилококка.

Леса обогащают воздух кислородом и поглощают углекислый газ, недаром их называют “легкими городов”. Кроме того, они очищают воздух от различных видов загрязнения, в том числе и шумового, так как шум разрушающе воздействует на нервную систему. Поэтому очень важно наличие зеленого пояса вдоль автомагистралей и вокруг различных рекреационных объектов.

Леса благоприятно влияют также на радиационный (солнечная радиация) и термический режимы. В летний период они снижают теплоощущение человека в дни с дискомфортом перегрева примерно от 1 до 5 град в зависимости от площади лесного массива: площадь в 1 га снижает на 1 град, площадь в 15—20 га снижает на 5 град.

При характеристике и оценке растительного покрова используют документальные материалы лесоустроителей и лесничеств. Примерно один раз в 10 лет все лесные угодья страны подвергаются таксационной оценке.

Для этого составляются карты и журналы таксационных характеристик, которые содержат следующие данные (номер квартала, номер выдела, занимаемая ими площадь, перечень основных древесных пород, их процентное содержание, возраст древостоя (лет), высота древостоя (м),

бонитет — условный показатель качественной оценки леса и его продуктивности. Благоприятны рекреационные леса первого и второго классов бонитета, леса третьего и четвертого классов относительно благоприятны, пятый класс – неблагоприятен,

подрост — молодые деревья. Этот показатель свидетельствует о способности леса к самовоспроизводству. Указывается его возраст и высота. (В Подмосковье подрост в основном еловый.),

подлесок — древесные породы “второго яруса” (рябина, черемуха, калина, крушина, лещина) и кустарники (малина, шиповник, жимолость, можжевельник и др.). В подлеске собираются в основном ценные лекарственные растения и ягодники, в нем также могут быть неразвитые древесные породы (например, клен, липа в условиях елового леса). Характеристикой подлеска является его густота (густой, средний, редкий), так как с ней связаны проходимость, проветриваемость, просматриваемость леса. Если подлесок слишком загущен, то необходимо принимать меры по его расчистке,

пип леса. Данная характеристика (кроме лесов Московской области) включает подстилающий травяной покров (папоротниковый, брусничниковый, черничниковый, кисличниковый, таволговый, дубравно-разнотравный). В Московской области в типе леса указывается характеристика места обитания растительности: рамени — еловые высокобонитетные леса на суглинистых, хорошо дренированных, подзолистых почвах (эти почвы обычно использовались под пашню, а само поле оказывалось как бы в “раме” из елового леса, отсюда и название — “рамени”); сурамени — тот же тип леса на влажных почвах; суборь — это сосновый высокобонитетный лес с примесью березы, дуба, ели на легких супесчаных, суглинистых почвах.

-санитарно-гигиеническая оценка леса (в баллах):

— леса в плохом состоянии, требуют дорогостоящей реконструкции для приведения участка в хорошее состояние (неблагоприятно) — 1;

— требуются несложные мероприятия для приведения участка в порядок (относительно благоприятно) — 2;

— участок может использоваться как место отдыха и не требует дополнительных мероприятий (благоприятно) — 3.

Эстетическая оценка (в баллах):

— леса на сухих и свежих почвах с большой развитой кроной, здоровым и красивым подлеском, средней густоты подростом; захламленность отсутствует — 1;

— насаждения со средним развитием крон, с участием в составе ольхи серой и осины при наличии густого подроста и подлеска в угнетенном состоянии; захламленность и сухостой — 5 м 3 на 1 га — 2;

— насаждения на сырых и влажных почвах со слабым развитием крон, с участием в составе ольхи серой и осины при наличии густого подроста и подлеска в угнетенном состоянии; захламленность — более 5 м 3 на 1 га — 3.

Характеристика открытых участков. В таксационных описаниях обозначаются выделы, занятые болотами, луговинами, а также лесными просеками, речками и ручьями. Для каждого из них указывается площадь.

Луга — это пространства, занятые многолетней травянистой растительностью. Встречаются в различных географических зонах как на равнинах, так и в горах и по местоположению делятся на:

— пойменные (на заливаемых речных террасах);

— материковые (вне речных долин); они в свою очередь делятся на суходольные (на склонах) и низинные (занимают открытые низины, но не у реки).

В таксационных описаниях указывается их основной травяной состав.

Луга для рекреации имеют очень большое значение, так как, занимая открытые пространства (поляны, опушки), они разнообразят пейзаж. В санаториях луга обычно используются для строительства климатосооружений и спорткомплексов.

Болота — избыточно увлажненные участки, покрытые слоем торфа не менее 20 см в осушенном состоянии и не менее 30 см в неосушенном.

Заболоченныеземли — избыточно увлажненные участки, покрытые слоем торфа меньше указанных выше величин.

Болота распространены в районах с избыточным увлажнением в зонах тундры, тайги и смешанного леса, а в районах с недостаточным увлажнением (степи, лесостепи) встречаются местами по долинам рек. В зависимости от способа питания и характера растительности различают три типа болот:

— верховые (сфагновые) — расположены на водоразделах, питаются в основном атмосферными осадками (влага “сверху”), образуются в прогибах рельефа. Здесь, как правило, находятся самые большие запасы торфа. На сфагновых болотах растут ягоды — морошка, клюква, а также ценные растения — росянка, багульник, кассандра, из-за чего их целесообразно использовать в рекреационных целях для сбора ягод и лекарственных растений. Сфагновые болота наиболее энергично зарастают мхом в центре, поэтому верховые болота — выпуклые. Перепад между центром и периферией может достигать 10 м. Сфагновые болота наиболее опасны по краям, а не в центре;

— низинные — болота грунтового питания (влага “снизу”). Их поверхность плоская, растительность представлена осоками, камышом, тростником, зелеными гипновыми мхами и различного типа болотным разнотравьем. Распространены могут быть даже на юге. Разновидностью низинных болот являются “висячие”, которые образуются на крутых, обычно оползневых, склонах в местах выхода грунтовых вод; они никогда не бывают большими по площади;

— переходные — питание происходит и тем и другим способом.

Болота для рекреации неблагоприятны, а потому заболоченные участки обычно исключаются из зоны, пригодной для рекреационного освоения, за исключением тех случаев, когда они занимают ограниченные участки (1—2 га) и расположены среди лесного массива. Такие болота не снижают микроклиматических характеристик местности, не затрудняют проходимость (их можно обойти) и разнообразят местный пейзаж, так как отличаются специфическим, достаточно декоративным набором растений и особыми пряными запахами.

Большие болотные массивы, богатые ягодниками, могут ограниченно использоваться для сбора грибов и ягод или для охоты.

Сельскохозяйственные угодья представлены в нашей стране в основном двумя видами: пашней и сенокосными лугами. Последние являются необходимым элементом ландшафта и не снижают рекреационной значимости территории. Что касается пашни, то здесь важна степень распаханности территории. Если она велика, то такая территория не представляет большого интереса для рекреационного освоения. Чередование полей с перелесками и лесными массивами придает своеобразие пейзажу и не ухудшает рекреационных качеств ландшафта. Критерии рекреационной оценки растительного покрова приведены в табл. 1.12.

Конечно, могут быть отдельные пригодные участки среди в целом неблагоприятной территории. Например, на юге Московской области в сильно распаханном Коломенском районе встречаются небольшие залесенные участки, балл которых превышает окружающий фон. Они могут использоваться в перспективе для освоения, хотя в целом район неблагоприятен по рекреационной оценке растительного покрова.

Антропогенная нагрузка.Для сохранения природных ландшафтов необходимо соблюдать нормы рекреационной нагрузки на различные природные комплексы. Существуют два типа критериев.

Биологический — количество человек на 1 га, которое может выдержать данный природный комплекс без утраты своих биологических свойств. Он неодинаков для различных природных комплексов и зависит от степени устойчивости биогеоценозов к рекреационным нагрузкам: вытаптыванию, уплотнению почвы, повреждению корней.

Психологическийкритерий определяется психологическим комфортом, необходимым человеку во время отдыха. В среднем этот показатель равен 0,5—1 чел./га.

Рекреационная нагрузка на склонах должна уменьшаться, так как эти участки неустойчивы, а их растительный покров подвержен разрушению.

Источник статьи: http://infopedia.su/7×4545.html

Почвенный и естественный растительный покров

Почвой называют верхнюю биологически активную оболочку земли, которая представляет собой небольшой по мощности поверхностный слой земной коры, в котором создаются условия наиболее активного взаимодействия атмосферы, литосферы, растительных и животных организмов [20]. В переводе с латыни слово «почва» означает «основа всего».

Образование и жизнь почвы связаны с процессами круговорота веществ и энергии на Земле. Почвообразовательный процесс протекает под влиянием живых организмов и продуктов их жизнедеятельности, воды, кислорода воздуха и углекислоты.

Известный русский ученый В.В.Докучаев выделял шесть факторов почвообразования, разнообразное сочетание которых приводит к образованию множества видов и разновидностей почв [22]:

– растительные и животные организмы;

Основным свойством почвы является плодородие.Плодородиемназывают способность почвы обеспечивать растения водой, элементами питания и другими условиями, необходимыми для их роста и развития. Плодородие – главный отличительный признак земель сельскохозяйственного назначения. От него зависит их производственная пригодность к использованию в виде пахотных земель, многолетних плодово-ягодных насаждений, луговых земель. Для повышения плодородия человек различными способами воздействует на землю как на предмет труда: производит вспашку, боронование, осушение, орошение, вносит в почву различные удобрения.

Существует много терминов и понятий различных видов плодородия [21].

Естественное плодородие создается в результате длительного почвообразующего процесса и характеризуется физическими, химическими и биологическими свойствами почвы в тесной связи с климатическими условиями.

Искусственное (эффективное) плодородие– это плодородие, которым обладает почва в результате целенаправленной деятельности человека. Оно зависит от уровня развития науки и техники, размера материальных затрат, возможности мобилизации природного плодородия для получения урожая культур.

Потенциальное плодородие– суммарное плодородие почвы, определяемое как её природными свойствами, так и свойствами, созданными или изменёнными человеком. Благодаря этому виду плодородия имеется много примеров, когда урожайность ряда культур на дерново-подзолистых почвах может превосходить урожайность, получаемую на чернозёмах.

Любое воздействие на почву с целью повышения эффективного плодородия оказывает воздействие и на плодородие потенциальное.

Относительное плодородие– плодородие почвы в отношении к определённой группе или виду растений. Например, на кислых почвах нельзя получить высокие урожаи пшеницы, но овёс и люпин здесь могут успешно выращиваться [21]. Поэтому на основании агропроизводственной группировки почв проектируются эколого-технологические севообороты, в которых наиболее полно учитываются взаимосвязи и взаимозависимости возделываемых растений и свойств почвы.

Экономическое плодородие– экономическая оценка земли в связи с её потенциальным плодородием и экономическими характеристиками участка: расстояние от дорог, хозяйственных центров, водоёмов; размер и конфигурация; трудность механической обработки и др. Важнейшими показателями экономической оценки земель являются общая стоимость продукции, затраты на её получение и чистый доход. Эти показатели сильно варьируют как в пределах одного хозяйства, так и в границах природно-экономического района.

Наиболее точно определить успехи и недостатки в деятельности отдельных хозяйств можно на основе совместного использования показателей бонитировки (оценки почв в баллах) и экономической оценки земли, что позволяет увязать комплекс агротехнических, организационных и других мероприятий с показателями почвенного плодородия [21].

Плодородие почвы способно к воспроизводству как в природных условиях, так и в условиях сельскохозяйственного использования.

При сельскохозяйственном использовании почв воспроизводство плодородия определяется сочетанием природных факторов и методов воздействия человека на почву.

Простое воспроизводство– это отсутствие заметных изменений в совокупности свойств почвы, влияющих на её плодородие.

Неполное воспроизводство –ухудшение свойств почвы, влияющих на её плодородие.

Расширенное воспроизводство– улучшение совокупности свойств почвы, повышение способности почвы обеспечивать растения факторами их развития в многолетнем цикле. Оно может осуществляться как постоянно, на фоне высокой агротехники и земледелия, так и в короткие сроки при коренном изменении свойств почвы за счет мелиорации [21]. Обеспечение расширенного воспроизводства почвенного плодородия – важнейшая задача рационального использования почв в условиях интенсивного земледелия.

В интенсивном земледелии воспроизводство плодородия осуществляется двумя путями: вещественным и технологическим. Вещественный путь включает применение удобрений, пестицидов, мелиорантов, т.е. связан со значительными материальными затратами. Технологический путь связан с изменением свойств почвы, например в результате изменения способов обработки почвы.

Почвенный покровхарактеризуется разнообразием по своему плодородию и другим свойствам как в разных зонах, так и на территории отдельного хозяйства. Он учитывается при организации земель и севооборотов, размещении полей, рабочих участков, влияет на агротехнику, мелиоративные мероприятия.

Природные условия Беларуси обусловили формирование чрезвычайно разнообразного почвенного покрова. На пестроту почвенного покрова оказало влияние разнообразие почвообразующих пород, их гранулометрический состав, степень увлажнения, проявление эрозии и процессов окультуривания. В результате номенклатурный список почв Беларуси, составленный, в основном, на родовом уровне, включает 426 наименований естественных и антропогенно преобразованных почв [20].

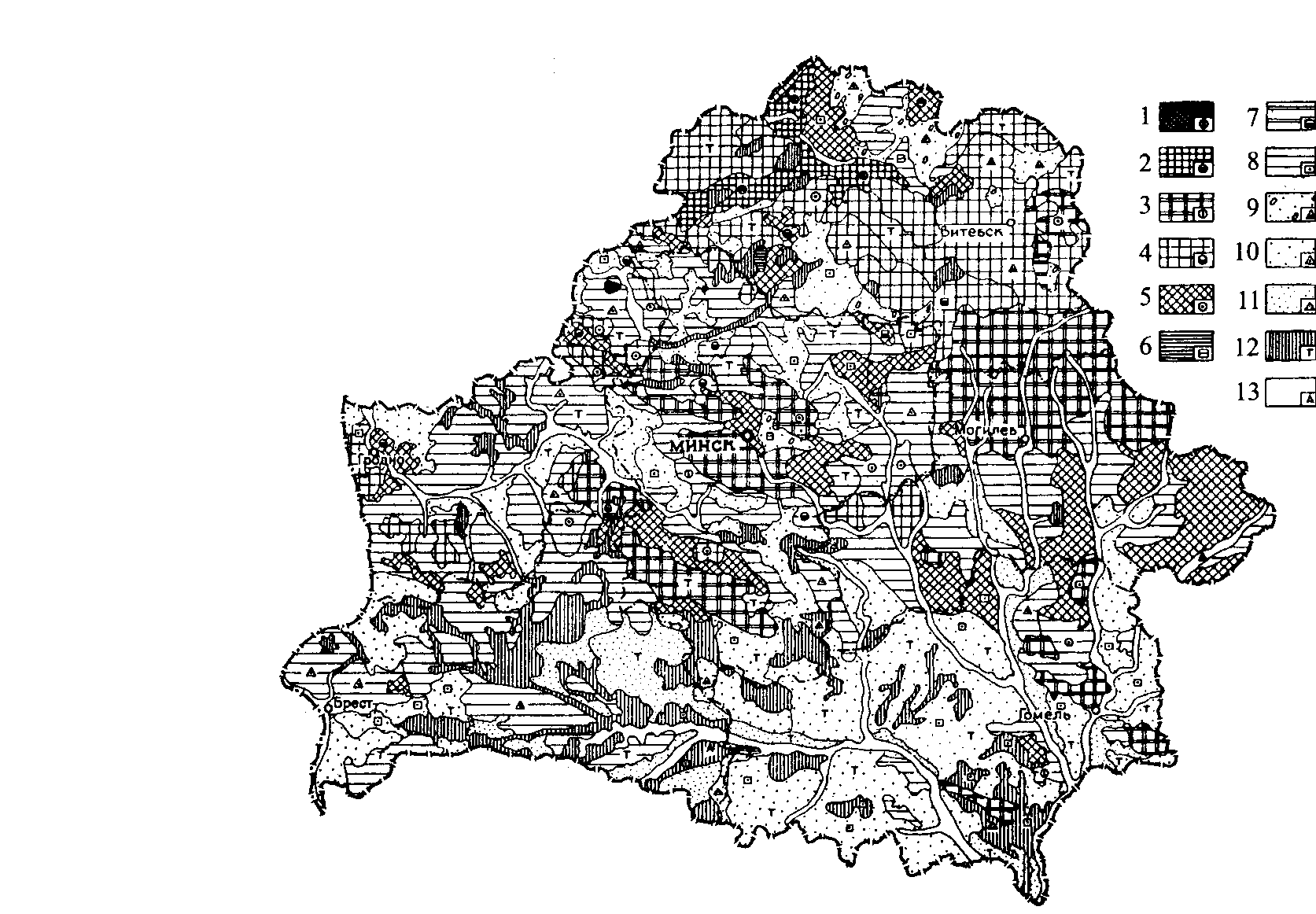

К повсеместно распространенным почвообразующим породам относятся современные (голоценовые) образования, которые накапливались в последние 10 тыс. лет: аллювиальные, болотные делювиальные (склоновые), эоловые отложения (рис. 5.5) [20].

Рис. 5.5.Картосхема почвообразующих пород Беларуси

(составлена Н. И.Смеяном и И. Н.Соловьем), %:

1 – глины озерно-ледниковые (0,3); 2 – суглинки озерно-ледниковые (1,4); 3 – суглинки лессовые и лессовидные (9,2); 4 – суглинки моренные (5,6); 5 – суглинки водно-ледниковые (14,0); 6 – супеси озерно-ледниковые (0,6); 7 – супеси моренные (2,4); 8 – супеси водно-ледниковые и озерно-ледниковые (27,7); 9 – пески моренные (0,4); 10 – пески водно-ледниковые и озерно-ледниковые (15,0); 11 – пески древне-аллювиальные (0,6), 12 – торф (17,7); 13 – современный аллювий (5,1)

В соответствии с характером почвенного покрова, рельефом местности, температурным и водным режимами, степенью проявления процессов эрозии, заболачивания и по ряду факторов, определяющих перспективные возможности развития различных отраслей сельского хозяйства, на территории республики выделены 3 почвенные провинции: I. Северная (Прибалтийская); II. Центральная (Белорусская); III. Южная (Полесская) и 16 почвенно-экологических районов. Каждая из провинций занимает обширную территорию, границы тянутся в широтных направлениях. Провинции делятся на почвенно-климатические округа и агропочвенные районы и подрайоны [20].

Почвенно-географическое и почвенно-экологическое районирование является основой для определения специализации и размещения сельскохозяйственного производства на территории республики.

При землеустройстве внимание уделяется следующим почвенным условиям:

– виду (разновидности, роду, типу, подтипу) почвы;

– гранулометрическому составу почвы, степени ее кислотности, эродированности;

– исходной величине составляющих элементов баланса почвенного плодородия (содержанию гумуса, азота, фосфора, калия и других элементов);

– мелиоративному состоянию (степени увлажненности, засоленности, загрязненности т.д.).

В зависимости от сочетания факторов почвообразования почвенный покров Беларуси характеризуется значительной пестротой. В настоящее время выделено 13 типов почв, которые, в свою очередь, в зависимости от степени проявления конкретных почвообразовательных процессов и их сочетаний, строения почвообразующих и подстилающих пород, гранулометрического состава, наличия специфических горизонтов подразделяются на ряд подтипов, родов, видов и разновидностей. Среди них наибольшее распространение получили дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные и торфяно-болотные почвы, которые занимают 34,3 %, 37,0 и 11,1 % площади сельскохозяйственных земель и 47,0 %, 40,0 и 4,8 % площади пахотных земель соответственно (табл. 5.1) [20].

Эрозия почвы – процесс разрушения и переноса почвы и подстилающих ее пород водой и ветром [33].

Таблица 5.1.Распределение типов почв по видам земель

(1–сельскохозяйственные, 2–пахотные), %

| Область | Дерново-карбонатные | Дерново-подзолистые | Дерново-подзолистые заболоченные | Дерновые заболоченные | Пойменные дерновые и дерновые заболоченные | Торфяно-болотные | Антропогенно-нарушенные | |

| всего | из них деградированные торфяные | |||||||

| Брестская 1 | 0,1 0,1 | 20,3 32,9 | 25,4 31,5 | 26,1 19,6 | 4,0 1,3 | 18,8 10,8 | 5,4 3,5 | 5,0 3,4 |

| Витебская 1 | — — | 29,1 33,8 | 59,7 62,3 | 2,6 0,8 | 1,4 0,3 | 5,3 1,6 | 1,8 1,2 | 0,8 0,6 |

| Гомельская 1 | — — | 27,9 42,2 | 35,1 38,5 | 10,3 6,8 | 7,2 1,3 | 14,2 8,1 | 5,3 3,0 | 4,5 2,7 |

| Гродненская 1 | 0,1 0,2 | 47,1 65,5 | 28,4 30,8 | 12,7 2,7 | 2,8 0,3 | 7,8 0,3 | 1,0 0,2 | — — |

| Минская 1 | — — | 39,6 51,6 | 32,5 34,0 | 7,0 4,3 | 1,9 0,3 | 14,7 7,6 | 4,2 2,2 | 3,3 1,9 |

| Могилевская 1 | 0,1 — | 41,9 55,2 | 40,8 42,6 | 3,8 0,9 | 5,5 0,1 | 6,0 0,6 | 1,9 0,5 | 0,2 0,2 |

| В среднем по республике 1 | 0,1 0,1 | 34,3 47,0 | 37,0 40,0 | 10,4 5,9 | 3,8 0,6 | 11,1 14,8 | 3,3 1,8 | 2,3 1,5 |

В зависимости от главных факторов разрушения почв эрозию делят на водную и ветровую. Водная эрозия, в свою очередь, делится на линейную и плоскостную. Эрозия может возникнуть при нарушениях технологии полива, при орошении. Такой вид эрозии называют иригационной [21].

Плоскостная (поверхностная, струйчатая) эрозия– смыв верхнего слоя почвы дождевыми и талыми водами.

Линейная (овражная) эрозия– образование на склонах глубоких струйчатых размывов и промоин, которые перерастают в овраги и уже не могут быть сглажены при обработке. Этот вид эрозии приводит к полному уничтожению почвы.

Ветровая эрозия (дефляция) – разрушение почвы ветром. Её делят на местную, которая проявляется в виде верховой эрозии, когда перенос сухих частиц на небольшой территории осуществляется при малых скоростях ветра, и пыльные бури [21].

Дефляция получила распространение в основном на дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического состава (пески, супеси) в южных районах республики. Наряду с дерново-подзолистыми почвами на юге Беларуси подвержены ветровой эрозии осушенные дерновые и дерново-подзолистые заболоченные почвы на рыхлых породах и в еще большей степени осушенные торфяно-болотные почвы на мелких торфах (до 50 см), подстилаемые песками.

Ветровая эрозия сильно проявляется в условиях сухого климата, ей способствует отсутствие растительности.

В северной почвенно-эрозионной зоне преобладает водная плоскостная эрозия, в центральной, кроме плоскостной, проявляется и линейная (овражная), в южной (Полесской) расположены песчано-болотные равнины с преобладанием песчаных и торфяных почв, подверженных ветровой эрозии[21].

По данным БелНИИП, в среднем в условиях республики теряется 160–200 кг/га гумуса (около 10 кг азота, 4–5 кг фосфора и калия, 5–6 кг кальция и магния) [20].

Первопричиной развития эрозионных процессов во многих случаях является производственная деятельность человека: распашка склонов, уничтожение естественного растительного покрова, вырубка лесов, осушение переувлажненных территорий.

Использование эродированных земель, необходимость и очередность противоэрозионных мероприятий в настоящее время планируется на уровне почвенно-экологических районов, на которые разделена территория республики независимо от административного деления. В качестве первичных территориальных единиц почвенно-экологического района, адаптированных к конкретным условиям ландшафта, по величине потенциальной эрозионной опасности выделено 5 технологических групп земель [20], к которым и разрабатываются элементы почвозащитного контурного земледелия: почвозащитные севообороты, система противоэрозионных обработок почвы, система удобрения, регулирование поверхностного стока, лесо- и лугомелиоративные мероприятия и т.д. Севообороты и структура посевов разрабатываются в пределах выделенных групп с учетом пригодности почв для возделывания сельскохозяйственных культур и почвозащитной роли этих культур.

Плодородие дерново-подзолистых почв тесно связано с гранулометрическим составом, генезисом и строением почвообразующих пород. С учетом их пригодности для возделывания отдельных сельскохозяйственных культур и применяемых технологий обработки их делят на следующие группы: глинистые и тяжелосуглинистые, средне- и легкосуглинистые, супесчаные, песчаные.

Большое внимание со стороны руководства Республики Беларусь и международных организаций уделяется проблеме восстановления болот.

На долю болот приходится 12 % площади республики. Белорусские болота называют «легкими Европы». Они должны поглощать из воздуха углекислоту и выделять в атмосферу кислород. Но в результате проведенной около тридцати лет назад мелиорации, особенно на Полесье, осушенные торфяники начали активно выделять в воздух углекислоту. На осушенных торфяных болотных почвах нужно применять не только специальную систему удобрений, но и особую агротехнику [20].

Часто с производственной деятельностью человека связано удаление верхнего плодородного слоя почвы (добыча полезных ископаемых открытым способом, строительство дорог, промышленных объектов и др.). Это приводит к техногенной эрозии почв. Сельскохозяйственное использование антропогенно-преобразованных почв различно. Для каждой из них должна быть дана своя качественная оценка.

Одним из видов землеустроительных работ, предшествующих составлению проектов землеустройства, является почвенное обследование. Материалы почвенного и агрохимического обследований представляют собой основу качественной характеристики земель.

Агропроизводственная группировка почв – объединение видов и разновидностей почв по общности агрогенетических показателей, уровню плодородия, однотипности характера использования [20].

На первом этапе почвы делят на требующие и не требующие специальной агротехники, затем на 2 группы по гранулометричекому составу (тяжелые и легкие), в дальнейшем учитываются зональные и видовые различия. В настоящее время выделено 30 агрогрупп. Карта агропроизводственной группировки служит основой для выделения рабочих участков при организации эколого-контурных севооборотов. На ней намечают участки для создания культурных луговых земель, почвозащитные мероприятия, участки, требующие осушения и орошения, нуждающиеся в рекультивации, очистке от валунов и камней, непригодные для ведения сельскохозяйственного производства.

Бонитировка почв– сравнительная оценка качества почв по их производительной способности (урожайности) по отношению к фитоценозам, особенно по отношению к сельскохозяйственным культурам. Это интегральный показатель потенциального плодородия, где бонитет – показатель продуктивности, доброкачественности почв, выраженный в баллах. В 100 баллов оценивается дерново-карбонатная выщелоченная легко- и среднесуглинистая высокоокультуренная почва. Бонитировка почв является составной частью земельного кадастра [20].

В ходе землеустройства создают условия для воспроизводства почвенного плодородия, максимально полезного использования свойств почв для сельскохозяйственного производства.

Естественный растительный покровформируется под воздействием факторов природной среды. На однородных участках складываются определенные совокупности растений. Они характеризуются видовым составом, численностью и сочетанием, пространственной структурой и динамикой.

Растительность на территории Беларуси представлена совокупностью растительных группировок: лесные, луговые, болотные, водные и культурные. Растительный покров насчитывает более 1550 видов высших растений, в том числе 1511 видов покрытосеменных, 4 – голосеменных, 19 – папоротниковых, 8 – хвощей, 7 – вересков, а также сотни видов низших растений – водорослей, грибов, лишайников [20].

Республика Беларусь расположена в лесной зоне, и по ее территории проходит граница двух геоботанических областей: Евроазиатской хвойно-лесной (таежной) и Европейской широколиственной, с переходной полосой между ними. Территория республики делится на три геоботанические подзоны:

1. Дубово-темнохвойные леса (Поозерье, центральная часть Белорусской гряды, Оршанско-Могилевское плато);

2. Грабово-дубово-темнохвойные леса (западная часть Белорусской гряды, Центрально-Березинская равнина, Предполесье);

3. Широколиственно-сосновые леса (Полесье).

С востока на запад Беларуси проходит южная граница распространения ели, серой ольхи, можжевельника обыкновенного, жимолости обыкновенной, вероники черной и других и северная граница груши лесной, бересклета, ракитника русского, дрока красильного и германского, жерновца метельчатого. На юге республики встречается немало представителей степной флоры: тимофеевка степная, качим метельчатый, льнянка дроколистная. В западной и юго-западной (Беловежская пуща) частях республики произрастают дуб сидячецветный, пихта белая, вечнозеленый плющ обыкновенный, а также представители западно-европейской флоры – арника горная, булавоносец седой, лютик клубненосный.

На долю лесов приходится немногим более 32 % площади республики, большая часть территории распахана или занята луговой и болотной растительностью. Флора лесов представлена 28 видами деревьев и более 50 видами кустарников. Самой распространенной лесной породой является сосна. Нетребовательная к почве и влаге, она занимает 56,3 % лесной площади. Далее идут березняки (15,7 %) затем черноольховые леса (9,7 %), ельники (9,1 %) и дубравы (5,4 %) Около 4 % лесов приходится на сероольшанники, осинники, липняки.

Более 17 % общей площади республики занимают луга, из них 8,7 % – пойменные и 92,3 % – внепойменные. В растительном покрове лугов насчитывается свыше 200 видов трав, преимущественно злаковых.

Травостой пойменных лугов центральной Беларуси состоит из злаков с большим удельным весом осок и ситников, немногочисленных представителей бобовых и почти полным отсутствием мохового покрова. В пойме Немана преобладают разнотравно-мелкозлаковые луга с полевицей тонкой, душистым колоском и белоусом. На минеральных участках поймы Припяти развиты злаковые луга со значительным участием в травостое степной растительности.

Внепойменные луга делятся на суходольные и низинные.

Суходолы нормального увлажнения объединяют луга на дерново-подзолистых автоморфных, временно избыточно увлажненных и глееватых почвах. Растительный покров на этих лугах представлен злаково-разнотравными и разнотравно-злаковыми ассоциациями с некоторой долей бобовых. Из злаковых трав произрастают трясунка, белоус, душистый колосок, полевица обыкновенная, овсяница красная и др. Среди бобовых чаще встречаются клевер луговой и ползучий, чина луговая, горошек мышиный, лядвенец рогатый. Разнотравье представлено истодом, погремком, тысячелистником, луговым васильком, подмаренником, нивяником, кульбабой, зверобоем. Иногда в травостое обнаруживаются осоки: заячья, лисья, песчаная и др.

Низинные внепойменные луга развиваются на дерново-глееватых и глеевых почвах с близким залеганием уровня грунтовых вод. На дерново-глееватых почвах в составе луговых трав преобладают злаково-разнотравные или разнотравно-злаковые растительные группировки с участием бобовых и мелких осок. На дерново-глеевых почвах самыми распространенными являются злаково-мелкоосоковые или мелкоосоково-злаковые, реже ситниковые группировки. Злаки представляют полевица белая, мятлик, овсяница луговая, щучка; осоки – просяная, обыкновенная, желтая, бледноватая; разнотравье – раковые шейки, пушица многоколосковая, лютики, подмаренники. Часто наряду с травами развиты зеленые мхи [20].

Естественная растительностьимеет большое значение при устройстве территории луговых земель (пастбище- и сенокосооборотов), при разработке противоэрозионных мероприятий. Травянистая растительность является источником зеленых и грубых кормов в животноводстве, защищает почву от эрозии, повышает плодородие почв.

Для оценки состава и структуры растительного покрова, определения хозяйственного состояния луговых земель в ходе землеустройства проводят геоботанические обследования. Материалы геоботанических обследований – основа оценки кормовых достоинств природных луговых земель и разработки мероприятий по их рациональному использованию и улучшению.

Дата добавления: 2016-09-20 ; просмотров: 2140 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: http://helpiks.org/8-56840.html