Географический ландшафт

Содержание

Определение

Географический ландшафт (нем. Landschaft , вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость) — одно из фундаментальных понятий географии [1] . Термин имеет около полутра десятков определений, каждое по праву можно назвать классическим [2] .

Согласно географическому словарю Института географии Российской Академии наук [1] географический ландшафт представляет собой однородную по происхождению, развитию территорию, с присущими ей специфическими природными ресурсами.

Географический ландшафт имеет

- единый геологический фундамент;

- однородный рельеф;

- климат (баланс тепла и влаги);

- характер и обилие поверхностных и подземных вод;

- типы почв;

- растительный покров;

- единый биоценоз.

Взаимодействие и обмен веществ между компонентами одного географического ландшафта однотипны и зависят от количества поступающей солнечной энергии и ритма ее поступления. Совокупность данных процессов определяют возобновляемость и производительность природных ресурсов ландшафта. Таким образом, комплексное исследование ландшафта позволит рассчитать его природно-ресурсный потенциал определить все потенциальные возможности и пути его использования человеком, спрогнозировать последствия того или иного метода использования, и в конечном счете разработать план неистощимого рационального природопользования на конкретнной территории.

Географический ландшафт самая малая комплексная природная единица площадью в десятки или несколько сотен км2, которая может своими природными условиями и ресурсами обеспечить расселение, жизнь и труд небольшого человеческого сообщества. Географический ландшафт важнейший объект исследования физической географии для целей решения научных проблем и рационального природопользования.

В широком смысле понятие географический ландшафт употребляется при обозначении территорий с однотипными комплексами и внешним видом: степной, болотный, горный, городской, промышленный, зональный и т. п.

1) характер геопространственной структуры участка земной поверхности; 2) конкретная часть земной поверхности с единой структурой и динамикой.

Научных трактовок термина Существует три трактовки термина «ландшафт»: региональная, типологическая, общая. В соответствии с региональной (или индивидуальной) трактовкой ландшафт понимается как конкретный индивидуальный ПТК, имеющий географическое название и точное положение на карте. Такая точка зрения высказана Л. С. Бергом, А. А. Григорьевым, С. В. Калесником, поддержана Н. А. Солнцевым, А. Г. Исаченко.

По типологической трактовке (Л. С. Берг, Н. А. Гвоздецкий, В. А. Дементьев) ландшафт — это тип или вид природного территориального комплекса. В почвоведении существует понятие о типах и видах почв, в геоморфологии — о типах рельефа, а в ландшафтоведении можно говорить о типах, родах, видах ландшафта. Типологический подход необходим при средне- и мелкомасштабном картографировании ПТК значительных по площади регионов. Общая трактовка термина «ландшафт» содержится в трудах Д. Л. Арманда и Ф. Н. Милькова. В их понимании синонимами ландшафта выступают природный территориальный комплекс, географический комплекс.

Под ландшафтом в географии также понимают повторяющуюся мозаику взаимодействующих местообитаний [3] и организацию рисунка дневной (видимой) поверхности [4] [5] . Под ландшафтом в географии обычно подразумевают участки земли и их свойства, обусловленные взаимодействием рельефа, климата, геологической структуры, почв, растительного и животного мира и человеческой деятельности. В то же время употребляются термины «почвенный ландшафт», «ландшафт растительности» и т. д. для обозначения монокомпонентных образований [6] . Размеры ландшафтов составляют от нескольких километров и выше: именовать ландшафтами меньшие территории — нецелесообразно. В то же время в ландшафтной экологии выделяют ландшафты отдельных видов животных, размеры которых зависят от их экологических характеристик: от десятков квадратных метров для насекомых до сотен квадратных километров для крупных млекопитающих и птиц.

Иногда ландшафтом именуют основную единицу физико-географического районирования территории; генетически единый район (неделимый по зональным и азональным признакам) с однотипным рельефом, геологическим строением, климатом, общим характером поверхностных и подземных вод, закономерным сочетанием почв, растительных и животных сообществ. Такое употребление данного термина следует считать устаревшим, так как отсутствуют четкие критерии однотипности и генетической общности характеристик, используемых при выделении таких единиц.

Этимология термина

В отечественную географию термин введен российским ученым Александром Гумбольдтом, который как раз и заимствовал его изнемекого языка.

Существуют различные толкования понятия ландшафт. Один из подходов приравнивает ландшафт к окружающей среде (климатические и географические условия), которая существует независимо от проживающих в ней людей, которая не подвергалась существенным и заметным изменениям человека [7] . Другой подход исходит из культурологической природы ландшафта. Ландшафт — это «система способов репрезентации, структурирования и символизирования окружающей среды» [8] . Инголд трактует «ландшафт, как мир в том виде, в каком он известен и представляется его обитателям». Ландшафт — это образцы активности, трансформировавшиеся в пространственное расположение элементов, внешние формы моделей человеческой деятельности [9] .

Термин заимствован из общелитературного языка, где он связывается, как правило, с визуальными впечатлениями от пейзажа, картины природы, местности [10] .

Классификация

В зависимости от происхождения различают антропогенные, природные, геохимические, культурные, акультурные, агрикультурные, болотные, географические, элементарные и другие ландшафты.

По В. А. Николаеву

Профессор МГУ Владимир Александрович Николаев предложил классификацию категорий ландшафтов по структурно-генетическому принципу [11] .

| Таксон | Принцип выделения | Примеры ландшафтов |

|---|---|---|

| Отдел | Тип контакта и взаимодействие геосфер в структуре ландшафтной оболочки | Водные и наземные |

| Система | Энергетическая база ландшафтов, поясно-зональные различия. | Субарктические, бореальные, суббореальные |

| Подсистема | Климатические различия, континентальность климата | Умеренно-континентальные, континентальные, резко континентальные |

| Класс | Морфоструктуры высшего порядка, тип природной зональности | Равнинные и горные |

| Подкласс | Ярусная дифференциация ландшафтов в горах и на равнинах | Низменные, низинные, возвышенные |

| Группа | Тип водного режима, степень увлажнения | Гидроморфные и элювиальные |

| Тип | Почвенные, биологические и климатические признаки на уровне типов почв и классов растительных формаций | Лесостепные, степные, болотные, луговые |

| Подтип | Почвенные, биологические и климатические признаки на уровне подтипов почв и подклассов растительных формаций | Лугово-лесные, лесо-луговые |

| Род | Генетический тип рельефа | Мелкосопочные, плоскоравнинные, древнеаллювиальные |

| Подрод | Генетические типы поверхностных пород | Лёссово-суглинистые |

| Вид | Сходство доминирующих урочищ | Плосковолнистые древнеаллювиальные равнины |

Ландшафты, измененные хозяйственной деятельностью человека, следует подразделять на культурные и природно-антропогенные. Культурный ландшафт формируется в результате сознательной, целенаправленной деятельности человека для удовлетворения тех или иных практических потребностей. Природно-антропогенные ландшафты (ПАЛ) представляют собой комплексы, которые раз возникнув под влиянием человеческой деятельности, в дальнейшем развиваются самостоятельно.

См. также

Источники

Нееф Э. Теоретические основы ландшафтоведения: Пер. с нем. -М.: Прогресс, 1974. −219 c.

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/97868

Природный ландшафт

Ландшафт — природная географическая система взаимосвязанных элементов земной природы; ландшафт представляет собой участок географической оболочки, обладающий качественным своеобразием.

Термин «ландшафт» ввёл в науку знаменитый немецкий учёный Александр Гумбольдт. Это слово он позаимствовал из немецкого: «Land» — земля, «Schaft» — взаимосвязь, взаимозависимость, что означало «вид земли». Учёный понимал под ландшафтом «визуально воспринимаемую и эстетически оцениваемую красоту окружающего».

Каждый природный ландшафт имеет индивидуальный внешний облик и внутреннюю структуру, конкретное положение на земной поверхности и границы. Изучение ландшафтов предполагает выделение типичного и уникального. Так, мысленно представляя себе горные и равнинные ландшафты, мы выделяем, прежде всего, черты, общие (типичные) для всех типов гор и равнин. Уникальными будут ландшафты конкретного места, например — Подмосковья, Урала, Уссурийской тайги.

По мере освоения природных ландшафтов увеличивается процесс их антропогенного изменения. Формируются антропогенные, в частности — культурные ландшафты.

Память ландшафта связана с устойчивостью геосистемы и характеризуется способностью отражать не только влияние современных факторов, но и хранить следы прошлого. Хранителями памяти оказываются компоненты ландшафта (почва, биота). Материал с сайта http://doklad-referat.ru

Примером действия памяти ландшафта может служить уникальность природы северного склона Центрального Кавказа. Особенность этой территории заключается в отсутствии отчётливо выраженного лесного пояса: степи сразу переходят в горные луга. Доказано, что безлесие — это наследие былой перигляциальной обстановки. В прошлом по периферии районов, подвергавшихся оледенению, сформировалась своеобразная травянистая растительность. Она-то после изменения климата и не дала внедриться лесам.

Источник статьи: http://doklad-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82

Экскурсия 4. Учимся описывать ландшафты на ключевых точках

Итак, мы постигли теорию в достаточном объеме для того, чтобы присту-пить, наконец-то, к самостоятельным ландшафтным изысканиям. Совре-менные ландшафтоведы используют самые различные методы: исследо-вание аэрофотоснимков, анализ разномасштабных карт, компьютерное моделирование, но главным остается метод полевого описания ланд-шафта, с ним-то мы и должны познакомиться.

Находясь на экскурсии, выйдем на опушку елового или соснового леса: здесь посветлее и легче ориентироваться (хотя вообще-то ланд-шафтоведы стараются всегда углубиться в лес на достаточное рассто-яние, чтобы избежать «опушечного эффекта», который сказывается на дистанции не менее пяти-шести высот взрослого дерева, а это составит в зрелом сосновом бору 150 — 200 м).

Теперь попытаемся выбрать сравнительно однородный по внешним признакам (или «физиономически» — так говорят ландшафтоведы) уча-сток, т.е. небольшой фрагмент леса с примерно одинаковым составом древостоя, плотностью деревьев, подростом и напочвенным покровом. В лесах умеренного пояса при описании используют так называемые пробные площадки участки приблизительно квадратной формы со сторо-нами 20 х 20 м (около 400 м2). Излишне, разумеется, упоминать, что пло-щадка не должна пересекаться дорогами и тропами, располагаться под проводами линий электропередачи (ЛЭП), возле трасс трубопроводов, на ней не должно быть форм малой архитектуры (лесной «мебели»), кост-рищ и т.д. Границы пробной площадки лучше зафиксировать вбитыми в землю колышками, через которые можно протянуть веревку — так будет точнее.

Все записи на точке наблюдения заносятся в полевой дневник, в роли которого может выступить любой блокнот с хорошей бумагой и тверды-ми корками.

Работа на точке наблюдения начинается с ее адресной привязки, без которой ваши записи — просто «ботанические грезы» и не более того, ведь ими невозможно будет воспользоваться. Лучшая привязка — отмет-ка на крупномасштабной топографической карте; в остальных случаях приходится довольствоваться текстовым описанием, например: Ярослав-ская область, Пошехонский район, в 1500 м к северу от села Сосновцы, левобережье реки Согожи в ее верхнем течении, в 200 м к западу от ее русла, в 300 м к югу от грунтовой дороги Сосновцы — Андроники.

Вообще в пространстве ландшафта всегда есть более или менее хо-рошие ориентиры, которыми можно воспользоваться: устьевые участки ручьев и речек, русла рек покрупнее, источники, колодцы, столбы лесных кварталов с маркировкой, километровые столбы на дорогах. В последнее время появился еще один способ точной привязки объекта наблюдения — позиционирование с помощью GPS-координатора, который уже с успе-хом используют рыбаки и охотники. Характеристика рельефа — следующий пункт описания, важность которого должна быть понятна из предыдущих теоретических рассужде-ний о происхождении «земной тверди». Сначала попытаемся определить общий характер поверхности в самых простых терминах, например:

• ровная, плоская поверхность водораздела;

• вершина или склон холма или гряды;

• уступ или склон террасы;

• пойма реки, дно балки;

• замкнутое понижение между холмами.

Если пробная площадка расположена на склоне, то с помощью компаса определяется экспозиция склона (ориентация по сторонам горизонта) и приблизительный угол склона. Склоны, «смотрящие» на юг, всегда более «теплые», они раньше освобождаются от снега весной, быстрее прогрева-ются, северные, напротив, лишены прямых солнечных лучей, следователь-но, экспозиция склона во многом определяет микроклимат местообитания.

Понятия о «крутизне» склона весьма различны в разных физико-гео-графических странах, но, в общем, принято считать, что склоны с углом:

• менее 3° — очень пологие,

• 5 — 8°- слабопокатые;

• 25 — 45° — очень крутые;

• более 45° — обрывы (почти отвесные склоны).

Затем, вспоминая общие впечатления о территории, пытаемся снача-ла определить тип рельефа: моренная возвышенность, моренная равни-на, озерная равнина и т.д. Здесь требуется некоторый опыт; попытки начинающих зачастую напоминают гадание на «кофейной гуще», тем бо-лее, что еще не сделан разрез и не выяснен механический состав и пред-положительное происхождение грунтов.

Если возможно, приводится абсолютная высота положения площадки (она «снимается с карты»), описывается характер поверхности, на ко-торую составляется описание. Понятно, что всякий рельеф вообще ос-ложнен какими-либо микроформами, среди которых могут быть:

• кочки, которые обыкновенно возникают над старыми пнями (и тогда внутри вы обнаружите древесный рухляк, изъеденный обитателями, как правило, муравьями), либо вследствие обрастания валунов, либо как результат перевыпаса, либо в ходе заболачивания и развития биогенно го кочкарника;

• приствольные превышения (растущее дерево «тянет» за собой вверх

прикорневую массу грунта);

• кротовины (кучки земли, вынесенные кротами на поверхность, со временем зарастают злаками, заселяются теми же муравьями и могут эволюционировать в кочку);

• муравейники и т.д.

Итак, в результате исследования рельефа у вас должно получиться следующее описание: пологий (3 — 5°) склон водораздела моренной воз- вышенности, северо-восточной экспозиции, местами слабозакочкарен-ный (кочки диаметром 20 — 30 см зоогенного происхождения — кротови-ны).

Изучение подстилающих (четвертичных) пород и наносов — для ис-следования характера четвертичных отложений необходимо заложить разрез или полуяму, однако если поблизости есть естественные обнаже-ния, которые можно легко зачистить лопатой (старый карьер, высокий коренной берег реки, незадернованный склон оврага), то лучше восполь-зоваться таким готовым «разрезом».

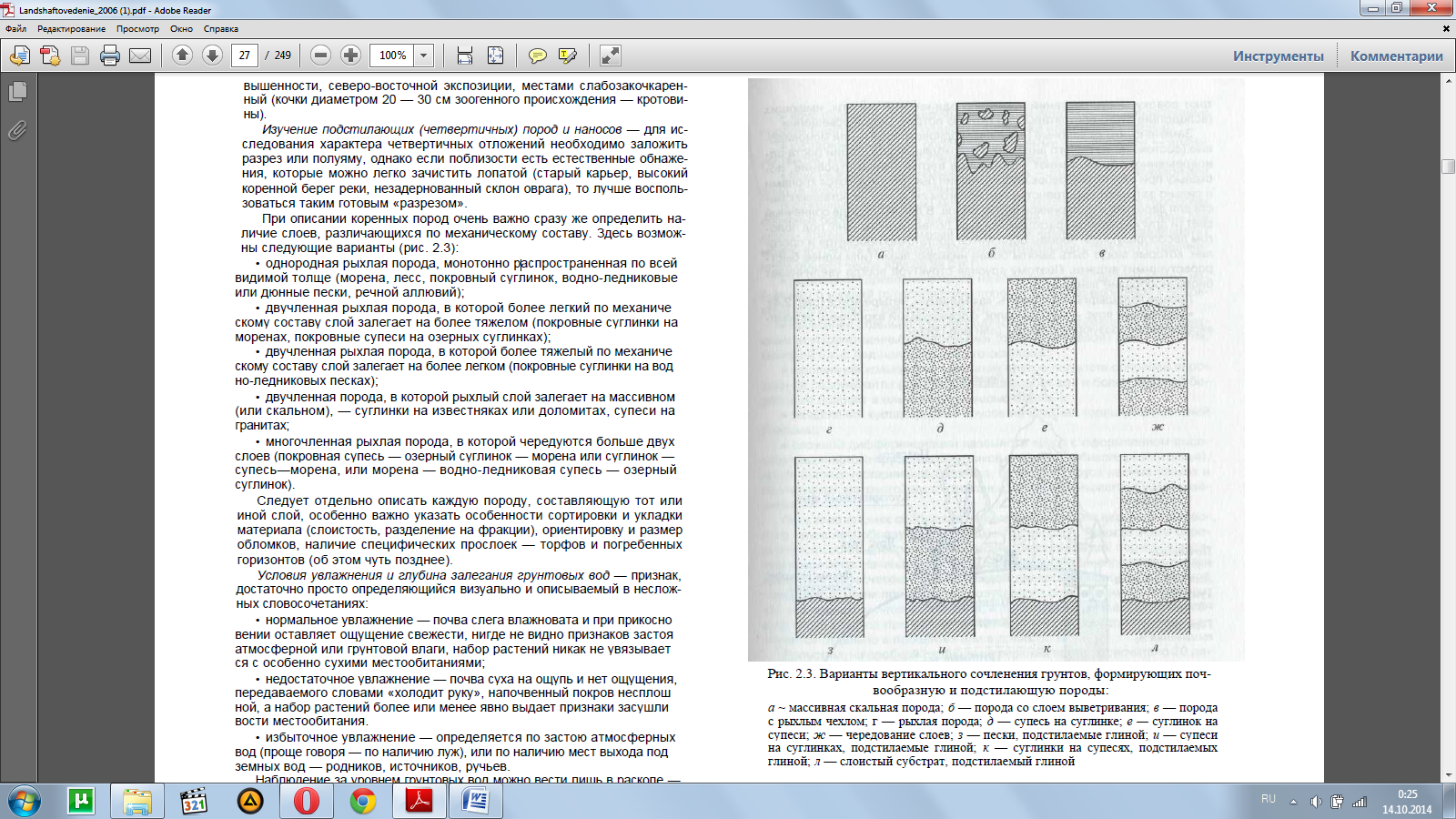

При описании коренных пород очень важно сразу же определить на-личие слоев, различающихся по механическому составу. Здесь возмож-ны следующие варианты (рис. 2.3):

• однородная рыхлая порода, монотонно распространенная по всей видимой толще (морена, лесс, покровный суглинок, водно-ледниковые или дюнные пески, речной аллювий);

• двучленная рыхлая порода, в которой более легкий по механиче скому составу слой залегает на более тяжелом (покровные суглинки на моренах, покровные супеси на озерных суглинках);

• двучленная рыхлая порода, в которой более тяжелый по механиче скому составу слой залегает на более легком (покровные суглинки на вод но-ледниковых песках);

• двучленная порода, в которой рыхлый слой залегает на массивном (или скальном), — суглинки на известняках или доломитах, супеси на гранитах;

• многочленная рыхлая порода, в которой чередуются больше двух слоев (покровная супесь — озерный суглинок — морена или суглинок — супесь—морена, или морена — водно-ледниковая супесь — озерный суглинок).

Следует отдельно описать каждую породу, составляющую тот или иной слой, особенно важно указать особенности сортировки и укладки материала (слоистость, разделение на фракции), ориентировку и размер обломков, наличие специфических прослоек — торфов и погребенных горизонтов (об этом чуть позднее).

Условия увлажнения и глубина залегания грунтовых вод — признак, достаточно просто определяющийся визуально и описываемый в неслож-ных словосочетаниях:

• нормальное увлажнение — почва слега влажновата и при прикосно вении оставляет ощущение свежести, нигде не видно признаков застоя атмосферной или грунтовой влаги, набор растений никак не увязывает ся с особенно сухими местообитаниями;

• недостаточное увлажнение — почва суха на ощупь и нет ощущения, передаваемого словами «холодит руку», напочвенный покров несплош ной, а набор растений более или менее явно выдает признаки засушли вости местообитания.

• избыточное увлажнение — определяется по застою атмосферных вод (проще говоря — по наличию луж), или по наличию мест выхода под земных вод — родников, источников, ручьев.

Наблюдение за уровнем грунтовых вод можно вести лишь в раскопе — полуяме или полном разрезе, но об этом немного позднее.

Рис. 2.3. Варианты вертикального сочленения грунтов, формирующих поч-

вообразную и подстилающую породы:

массивная скальная порода; б — порода со слоем выветривания; в — порода с рыхлым чехлом; г — рыхлая порода; д — супесь на суглинке; е — суглинок на супеси; ж — чередование слоев; з — пески, подстилаемые глиной; и — супеси на суглинках, подстилаемые глиной; к — суглинки на супесях, подстилаемых глиной; л — слоистый субстрат, подстилаемый глиной

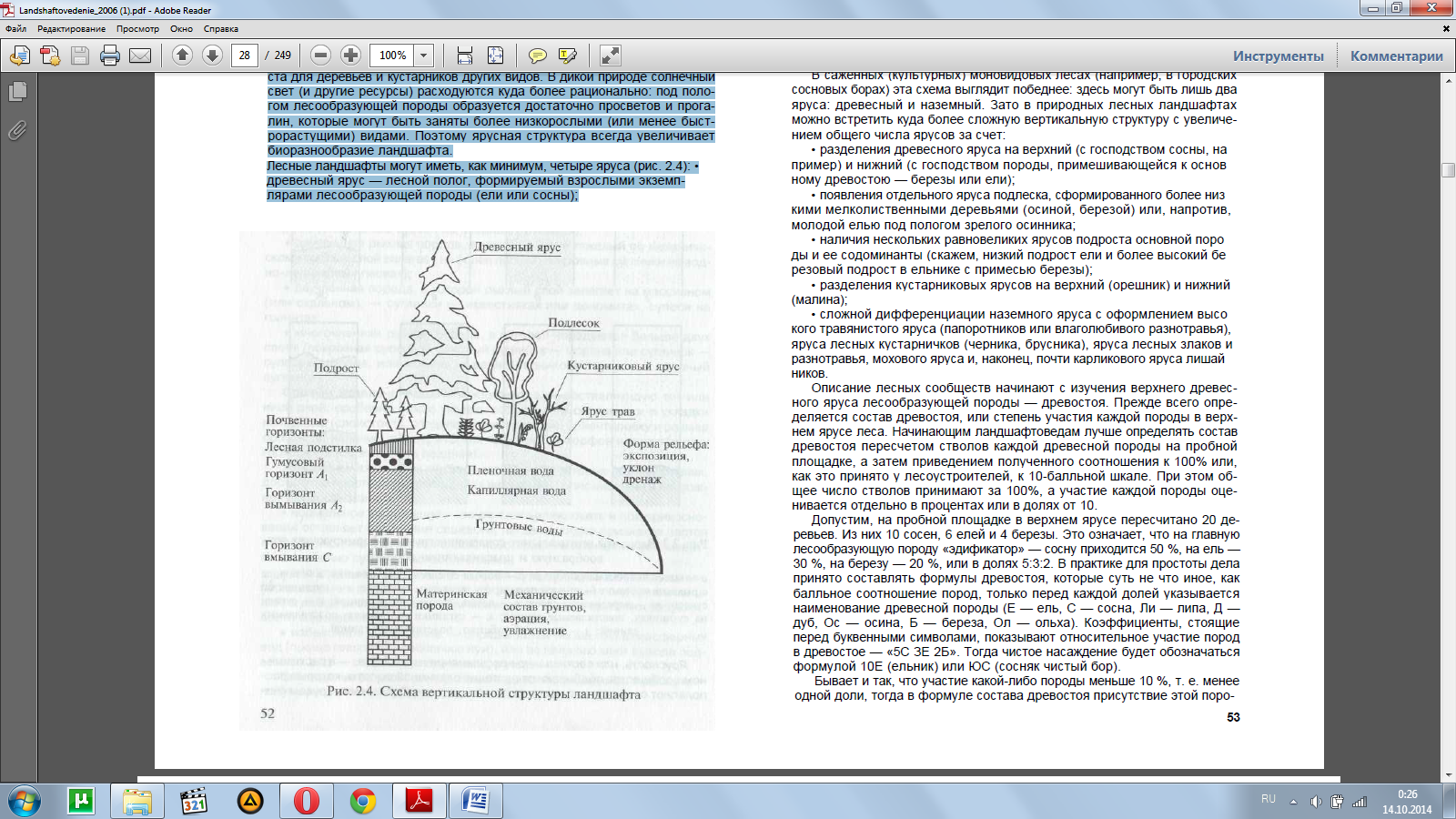

Ярусность, ИЛИ вертикальное расчленение ландшафта, — в раститель-ном сообществе подбираются растения различной высоты, которые рас-полагают свои верхние части на разных уровнях. Собственно ярусом счи-тают совокупность растений примерно одинаковой высоты, имеющих (вследствие этого обстоятельства) схожую потребность в освещении.

Замечено, что культурные (саженные) одновозрастные или моновидо-вые (состоящие из одного вида) леса, проходящие все стадии роста од-новременно, обычно имеют упрощенное вертикальное строение, по-скольку при отсутствии рубок прореживания быстро смыкаются кронами и сильно затеняют пространство под пологом леса, что не оставляет ме-ста для деревьев и кустарников других видов. В дикой природе солнечный свет (и другие ресурсы) расходуются куда более рационально: под поло-гом лесообразующей породы образуется достаточно просветов и прога-лин, которые могут быть заняты более низкорослыми (или менее быст-рорастущими) видами. Поэтому ярусная структура всегда увеличивает биоразнообразие ландшафта.

Лесные ландшафты могут иметь, как минимум, четыре яруса (рис. 2.4): • древесный ярус — лесной полог, формируемый взрослыми экземп-лярами лесообразующей породы (ели или сосны);

• ярус подроста, формируемый молодой порослью лесообразующей породы («щетка» елового подроста в ельнике или подрост сосны);

• кустарниковый ярус, образуемый лесными кустарниками — волчь им лыком, малиной, бересклетом, орешником и т.д.;

• ярус наземного (напочвенного) покрова — травянистый, моховой или опад (в мертвопокровном ельнике).

В саженных (культурных) моновидовых лесах (например, в городских сосновых борах) эта схема выглядит победнее: здесь могут быть лишь два яруса: древесный и наземный. Зато в природных лесных ландшафтах можно встретить куда более сложную вертикальную структуру с увеличе-нием общего числа ярусов за счет:

• разделения древесного яруса на верхний (с господством сосны, на пример) и нижний (с господством породы, примешивающейся к основ ному древостою — березы или ели);

• появления отдельного яруса подлеска, сформированного более низ кими мелколиственными деревьями (осиной, березой) или, напротив, молодой елью под пологом зрелого осинника;

• наличия нескольких равновеликих ярусов подроста основной поро ды и ее содоминанты (скажем, низкий подрост ели и более высокий бе резовый подрост в ельнике с примесью березы);

• разделения кустарниковых ярусов на верхний (орешник) и нижний (малина);

• сложной дифференциации наземного яруса с оформлением высо кого травянистого яруса (папоротников или влаголюбивого разнотравья), яруса лесных кустарничков (черника, брусника), яруса лесных злаков и разнотравья, мохового яруса и, наконец, почти карликового яруса лишай ников.

Описание лесных сообществ начинают с изучения верхнего древес-ного яруса лесообразующей породы — древостоя. Прежде всего опре-деляется состав древостоя, или степень участия каждой породы в верх-нем ярусе леса. Начинающим ландшафтоведам лучше определять состав древостоя пересчетом стволов каждой древесной породы на пробной площадке, а затем приведением полученного соотношения к 100% или, как это принято у лесоустроителей, к 10-балльной шкале. При этом об-щее число стволов принимают за 100%, а участие каждой породы оце-нивается отдельно в процентах или в долях от 10.

Допустим, на пробной площадке в верхнем ярусе пересчитано 20 де-ревьев. Из них 10 сосен, 6 елей и 4 березы. Это означает, что на главную лесообразующую породу «эдификатор» — сосну приходится 50 %, на ель — 30 %, на березу — 20 %, или в долях 5:3:2. В практике для простоты дела принято составлять формулы древостоя, которые суть не что иное, как балльное соотношение пород, только перед каждой долей указывается наименование древесной породы (Е — ель, С — сосна, Ли — липа, Д — дуб, Ос — осина, Б — береза, Ол — ольха). Коэффициенты, стоящие перед буквенными символами, показывают относительное участие пород в древостое — «5С ЗЕ 2Б». Тогда чистое насаждение будет обозначаться формулой 10Е (ельник) или ЮС (сосняк чистый бор).

Бывает и так, что участие какой-либо породы меньше 10 %, т. е. менее одной доли, тогда в формуле состава древостоя присутствие этой поро-

ды отмечается знаком «+» («плюс»). Так, например, ельник с единичной (редкой — то тут, то там) примесью березы будет обозначаться форму-лой 10Е + Б.

После составления формулы породного состава для верхнего яруса определяют сомкнутость крон, под которой понимают площадь проек-ций крон, приведенную к земной поверхности. Сомкнутость крон дает представление о густоте и возрасте насаждений, от нее зависит свето-вой режим под пологом леса и количество проникающих непосред-ственно на землю осадков (остальные будут перехвачены листовыми пластинками, хвоей и попадут в почву не сразу). Специалисты опреде-ляют сомкнутость выставляя колышки под деревьями примерно по во-ображаемой линии проекции кроны, провешивая по этой линии веревку и затем измеряя площадь внутреннего контура, однако подобная операция чересчур трудоемка. Более простой (и приятный) способ зак-лючается в запрокидывании головы и внимательном рассматривании верхушек деревьев в попытке определить, какой процент неба они ос-тавляют свободным. Прикидывая приблизительно, какая часть общей площади приходится на сумму проекций крон деревьев, а какая — на долю просветов, в которые вы видите небо, важно не отвлечься на част-ности, например не начать считать просветы-дырки внутри крон или разглядывать облака.

За 100% сомкнутость крон принимают такую, при которой кроны де-ревьев, плотно соприкасаясь друг с другом, практически не оставляют просветов. Зрелые еловые насаждения имеют сомкнутость 70 % и более, а старый сосняк с поредевшим древостоем обычно закрывает не более 40 % неба.

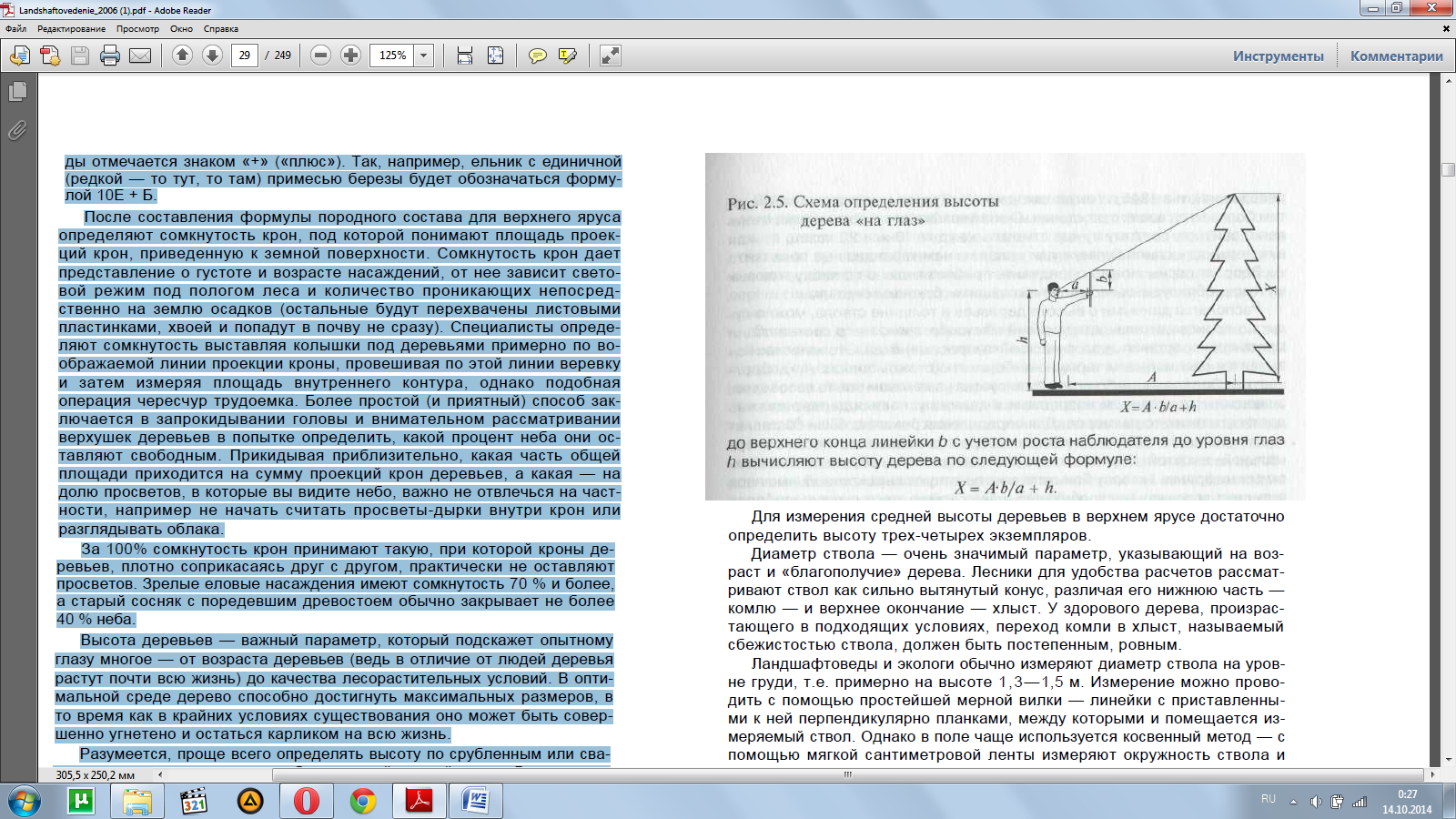

Высота деревьев — важный параметр, который подскажет опытному глазу многое — от возраста деревьев (ведь в отличие от людей деревья растут почти всю жизнь) до качества лесорастительных условий. В опти-мальной среде дерево способно достигнуть максимальных размеров, в то время как в крайних условиях существования оно может быть совер-шенно угнетено и остаться карликом на всю жизнь.

Разумеется, проще всего определять высоту по срубленным или сва-ленным деревьям с помощью обыкновенной мерной ленты. В естествен-ном участке таежного леса всегда можно найти «сраженные» ветровалом взрослые экземпляры ели, даже в том случае если их нет в пределах пробной площадки, можно поискать поблизости. В противном случае придется определять высоту дерева на глаз или инструментально.

Глазомерное определение может быть достаточно корректным, но для этого требуется некоторый опыт и тренировка; у людей с «тренирован-ным глазом» ошибка при определении высоты не превышает 0,5 — 0,7 м (что немного при общей высоте ствола в 25 — 35 м). В многочисленных пособиях и наставлениях рекомендуют определять высоту дерева с по-мощью линейки (рис. 2.5). Для этого, держа линейку на вытянутой руке вертикально перед собой, наблюдатель отходит от дерева и визирует, т. е. совмещает по визуальной оси, верхний конец линейки на вершину дере-ва. По расстоянию от наблюдателя до дерева А, расстоянию от глаз на-блюдателя до линейки (а), длине линейки между горизонталью от уров-ня глаз (фиксируется большим пальцем руки, в которой держат линейку)

Для измерения средней высоты деревьев в верхнем ярусе достаточно определить высоту трех-четырех экземпляров.

Диаметр ствола — очень значимый параметр, указывающий на воз-раст и «благополучие» дерева. Лесники для удобства расчетов рассмат-ривают ствол как сильно вытянутый конус, различая его нижнюю часть — комлю — и верхнее окончание — хлыст. У здорового дерева, произрас-тающего в подходящих условиях, переход комли в хлыст, называемый сбежистостью ствола, должен быть постепенным, ровным.

Ландшафтоведы и экологи обычно измеряют диаметр ствола на уров-не груди, т.е. примерно на высоте 1,3—1,5 м. Измерение можно прово-дить с помощью простейшей мерной вилки — линейки с приставленны-ми к ней перпендикулярно планками, между которыми и помещается из-меряемый ствол. Однако в поле чаще используется косвенный метод — с помощью мягкой сантиметровой ленты измеряют окружность ствола и делят полученную величину на 3,14 (коэффициент «пи»).

Для каждой лесообразующей породы определяют средний диаметр. В «мачтовом» зрелом сосняке диаметр стволов будет колебаться от 35 до 50 см. Очень старые «кряжистые» сосны на опушке коренного бора мо-гут быть и значительно мощнее — до 75 — 90 см и даже более.

Возраст деревьев может поведать изыскателю о многом: прежде все-го о возрасте самого ландшафта, ведь логично предположить, что участок леса по крайней мере не вырубался и не выгорал на протяжении времен-ного отрезка, равного возрасту самых старых деревьев.

Самым надежным способом выяснения возраста древостоя является подсчет годовых колец на срубленном стволе или оставшемся после руб-ки пне. Однако для этого пень должен быть «свежим», ибо со временем на открытом воздухе древесина превращается в рухляк. В любом случае пень или комлевую часть дерева придется зачищать с помощью пилы или топора, но результат оправдывает все труды. Подсчет колец — увлека-тельнейшее занятие, если, прикидывая возраст дерева, с каждым новым десятком лет «погружаться в историю» и представлять, что Оно уже жило в 1861 г. (когда отменили крепостное право) и в 1917 г. (когда произошлареволюция), и в 1945 г. (когда закончилась Вторая мировая война), и уж тем более в год вашего рождения. Считая кольца на старом дереве, очень легко сбиться, поэтому лучше отмечать каждые 10 или 20 колец, втыкая в поверхность спила булавки или делая на нем карандашные пометки.

Возраст сосны можно определить приблизительно по числу годовых мутовок, образуемых на стволе выпавшими боковыми ветвями.

Располагая данными о высоте деревьев и толщине ствола, можно су-дить о производительности условий местообитания, т.е. о соответствии места произрастания экологическим «запросам») вида. Это качество на-зывается специальным термином «бонитет» (от лат. bonitas — «доброт-ность»). Определение бонитета базируется на вековом опыте лесоводов, знающих, что в данном возрасте и в данных условиях дерево должно достигать таких-то размеров. Для определения бонитета были составле-. ны специальные таблицы, в которых возраст деревьев соотнесен с «нор-мальной» высотой. Выделяют пять классов бонитета, обозначаемых рим-скими цифрами: I классу бонитета соответствуют высокоствольные леса в лучших условиях местообитания, насаждения этого класса наиболее продуктивны, к V классу, напротив, относятся наименее продуктивные насаждения. Дополнительно выделяют еще два класса la — для деревьев более высоких, чем деревья первого класса, и класс V — для наиболее низких и угнетенных экземпляров (табл. 2.1).

Источник статьи: http://studopedia.ru/6_140494_ekskursiya—uchimsya-opisivat-landshafti-na-klyuchevih-tochkah.html