GardenWeb

Площади питания и расчет количества растений на гектар

Правильное размещение растений на площади и правильный выбор площади питания имеют решающее значение для получения высокого урожая.

Загущённое или очень редкое расположение растений по площади (слишком малые или слишком большие площади питания) сильно снижают урожай и качество продукции.

Под площадью питания обычно подразумевают площадь поверхности почвы, приходящуюся на одно растение. По существу, ею определяется и объём почвы, и количество питательных веществ, и условия развития надземной части растения.

Расчёт площадей питания и количества растений на 1 га бывает необходим при определении потребности семян, рассады, воды, удобрений, при установлении норм выработки и др.

Площадь питания одного растения определяется перемножением расстояний между рядами и в рядах между растениями и выражается в квадратных мерах.

Например, ранняя капуста Номер первый высаживается на 40 см в ряду и на 60 см в междурядьях, следовательно, площадь питания каждого растения будет равна 60X40=2 400 кв. см, или 0,24 кв. м.

При ленточных и многострочных посевах вычисление площади питания несколько сложнее. В этом случае прежде всего нужно вычислить величину так называемого среднего (теоретического) междурядья, после чего умножить его на расстояние между растениями в ряду.

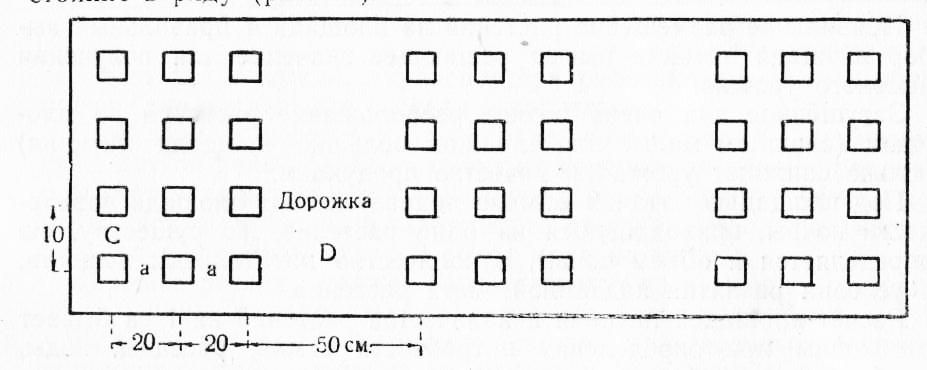

Для определения среднего междурядья ширину ленты и одной дорожки складывают вместе и полученное число делят на число рядков в ленте, например: морковь высевают пятистрочными лентами с расстоянием между рядками в 20,5 см и дорожками (проходы между лентами) в 50 см. Таким образом ширину ленты (расстояние между крайними рядами ленты) —82 см — складывают с шириной дорожки — 50 см. Подученное число — 132 см — делят на число рядков в ленте, т. е. на 5. В этом случае среднее междурядье будет равно 132:5 = 26,4 см. Умножив это число на расстояние между растениями в рядке (3 см), мы получим площадь питания одного растения (26,4 X3 = 79,2 кв. см).

При ленточных многострочных посевах площадь питания будет равна сумме ширины ленты и ширины одной дорожки, умноженной н§ расстояние между растениями в рядке и делённой на число рядков в ленте.

Для примера определим площадь питания лука, высаживаемого трёхстрочными лентами. Рядки в ленте размещаются на 20 см, растения в рядке — на 10 см, ширина дорожки между лентами равна 50 см.

Зная площадь питания, необходимую для одного растения, можно определить требуемое количество посадочного материала на 1 га. Для такого определения нужно площадь 1,га (10 000 кв. м) разделить на площадь питания одного растения. Например, если площадь питания одного растения капусты Номер первый равна 0,24 кв. м, то на 1 га потребуется 10 000 : 0,24=41 ббб растений капусты;

Особенно полезны такие расчёты для лука-севка при трёх-и пятистрочных посадках, имея в виду, что при изменении крупности севка, его среднего веса количество посадочного материала резко меняется. При решении вопроса о площади питания надо. руководствоваться следующими положениями.

При увеличении площадей питания, т. е. при уменьшении густоты стояния, урожай с одного растения будет повышаться (до известного предела), «о урожай с гектара будет падать.

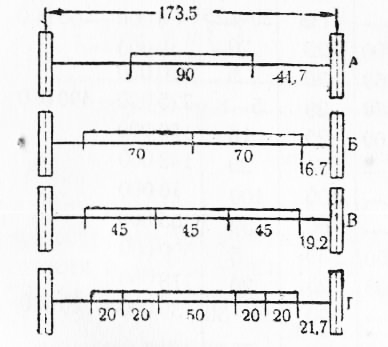

Рис. 2. Схема междурядий для посева овощных культур копной сеялкой ОДС-10. А, Б, в — схемы однорядного посева, Г — схема трёхстрочного лелточ-ногэ посева (3 см)

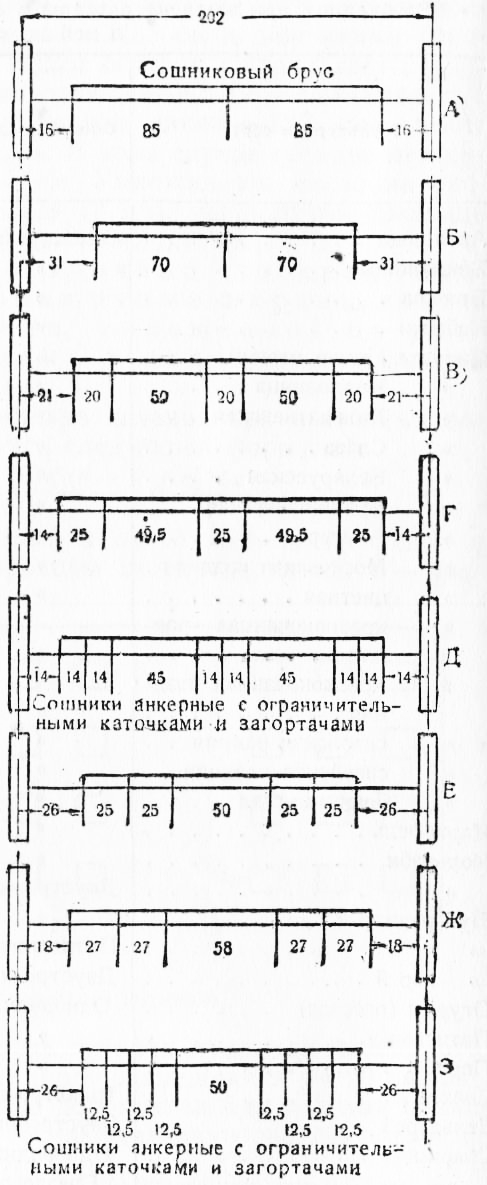

Рис. 3. Схема междурядий для посева овощных культур конной сеялкой ОКДС-12. А и Б— схемы однорядного посева, В и Г — схемы двустрочного ленточного посева, Д, Е и Ж — схемы трехстрочного ленточного посева, 3 — схема пятистрочного ленточного посева

При загущении посева на плодородной и достаточно влажной почве урожай с гектара будет увеличиваться, а с одного растения уменьшаться, причём это уменьшение после известного предела даст ухудшение товарных качеств продукции.

Кроме того, необходимо иметь в виду плодородие почвы, которое также оказывает влияние на определение площадей питания. Проф. В. И. Эдельштейн определяет это влияние таким образом: «Чем плодороднее почва, тем загущение может быть больше без ущерба для товарного качества продукции». Учитывая эти положения, площадь питания должна быть определена таким образом, чтобы она обеспечивала высокий урожай, хорошее качество продукции и не препятствовала механизации ухода за культурен.

Осуществление последнего требования приводит к необходимости применения широкорядных посевов и посадок, при которых Для каждого растения сохраняется установленная площадь питания за счёт допустимого сгущения растений в рядке.

Для большинства овощных растений их расстояния в рядах и междурядьях уже установлены и вошли в практику. Но для некоторых растений этот вопрос окончательно не решён, потому что существующими машинами нельзя обрабатывать междурядья при небольших площадях питания, требуемых этими растениями.

Например, для лука на репку лучшей площадью питания считается 100 кв. см, но при посадке его 10Х10 см уход будет очень затруднён. Если сажать лук на 50 см ряд от ряда, то в ряду пришлось бы размещать луковицы на 2 см. В этом случае было бы удобно обрабатывать междурядья, но лук при такой густой посадке в рядке получается плохого качества, неправильной формы и даёт низкий урожай.

Поэтому пока применяют двух-, трёх-, пятистрочные ленточные посадки лука с расстоянием между лентами в 50 см. Ряды в ленте размещают на 20 см, а луковицы в рядах—на 5—10 см одна от другой, в зависимости от крупности сорта, севка и качества почвы.

В производственных условиях вопрос о размещении растений на площади приходится решать е зависимости от конкретных условий механизации хозяйства и почвенной разности участка, на котором выращивается культура.

В качестве примера приведём схемы междурядий при посеве конными сеялками.

Источник

2. Расчет посевной площади и подбор сортов и гибридов

Поскольку в пределах севооборота площадь поля должна быть одинакова, следует скорректировать расчетную площадь таким образом, чтобы можно было составить севооборот. При корректировке площадей следует учитывать следующие условия. Первое, площадь можно как увеличивать, так и уменьшать. При этом поставки продукции могут быть уменьшены не более чем на 10 % от объемов, указанных в задании. При увеличении объемов более чем на 50 % от объемов, указанных в задании, в тексте следует указать направления использования дополнительной продукции. Второе, в одном поле можно размещать несколько сортов/гибридов, сходных по технологии производства продукции и срокам выращивания, а также площадь, необходимая для выращивания одного сорта/гибрида может быть разделена на 2 или более севооборотов. В отдельных случаях в одном поле можно разместить 2 культуры, если они относятся к одному семейству и их технологии сходны). Эти расчеты и умозаключения позволяют заполнить графу «Скорректированная площадь, га» таблиц 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4. В зависимости от значения скорректированных площадей формируют один или несколько севооборотов для каждой зоны поймы – заполняют графу «Номер севооборота» таблиц 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4. нумерация севооборотов – сквозная по всему хозяйству. Нумерацию севооборотов начинают с прирусловой части поймы.

Внимание! Площадь, рассчитанная под каждый конкретный сорт/гибрид на данном этапе выполнения расчетов, является окончательной. При всех последующих расчетах используют только это значение показателя, указанное в графе «Скорректированная площадь, га» таблиц 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4.

- В соответствии с распределением овощных культур по зонам поймы, представленным в таблицах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4, следует составить научно обоснованные севообороты. С целью создания оптимальных условий для сохранения уровня плодородия, снижения численности сельскохозяйственных вредителей, уменьшения фитопатогенной нагрузки, то есть для формирования урожая овощных культур, в составляемые севообороты можно вводить другие сельскохозяйственные культуры (зерновые, технические, кормовые и др.). Эти дополнительные культуры севооборотов в дальнейших расчетах не надо будет учитывать.

Таблица 2.1 – План производства и поставки продукции овощных культур в ресторанную сеть города Липецк в течение календарного года (пример)

Культура, способ производства продукции

Календарный период поставки продукции

Источник

3 Проектирование оросительной системы для полива овощного севооборота

3.1 Определение площади овощного севооборота, количество полей и состава культур

Общий подход к проектированию орошаемого севооборота состоит в следующем: определяется оросительная способность водохранилища, для чего полезный объем водохранилища делится на средневзвешенную оросительную норму.

Далее определяется количество полей севооборота и состав культур.

Мы взяли овоще — кормовой севооборот, где чередование культур происходит следующим образом:

- Пар занятый

- Озимая рожь

- Ячмень

- Капуста

- Свекла столовая

- Картофель

- Морковь

- Капуста

В нечерноземной зоне основным способом полива является дождевание, поэтому площадь поля, его конфигурацию надо увязывать с техническими особенностями дождевальных машин, такими как дальность полета струи, ширина захвата, площадь полива на одной позиции и т.п.

С другой стороны размеры полей севооборота должны обеспечивать производительность использования сельскохозяйственной техники (длина гона агрегатов — не менее 40-500 м).

Общая площадь севооборота должна согласовываться с сезонной производительностью дождевальных машин.

3.2 Режим орошения овощных культур

На орошаемых полях необходимо создавать и поддерживать определенный, нужный для растений при данных климатических и агротехнических условиях водных режим почвы. Это достигается применением необходимого режима орошения.

Для установления оптимальных поливных режимов необходимо знать:

а) общее количество воды, необходимое растениям для создания требуемого урожая — суммарное водопотребление;

б) количество осадков и грунтовых вод, используемых растениями за период вегетации;

в) общее количество воды, которое надо подавать на гектар орошаемой площади дополнительно к естественному увлажнению за период вегетации, т.е. оросительную норму;

г) количество воды, которое надо подавать на каждый гектар за один полив, т.е. поливную норму.

На основе этих данных определяются сроки и число поливов.

Определение суммарного водопотребления

Расход воды с поля, занятого сельскохозяйственной культурой, складывается из двух основных величин: транспирации, т. е. испарения влаги растениями через листовую поверхность и испарения воды с поверхности почвы. Транспирация предохраняет растения от перегрева и является необходимым условием питания растений. Благодаря транспирации в растении возникает ток воды и растворенных в ней минеральных солей от корней к листьям. Транспирация, таким образом, является необходимым условием жизнедеятельности растений. Но полезный расход воды на транспирацию всегда в полевых условиях сопровождается испарением воды с поверхности почвы, помимо растений. Суммарный расход воды на транспирацию и испарение влаги почвой называется суммарным испарением или суммарным водопотреблением. Испарение влаги почвой, т. е. непроизводительные потери воды, могут достигать значительных величин — до 50-60 % от суммарного водопотребления. Уменьшить их можно соответствующими приемами агротехники. Большую роль при этом играют мощно развитые растения, которые затеняют почву, снижают температуру и повышают влажность воздуха в приземных слоях, уменьшая тем самым испарение.

Суммарное водопотребление — это общее количество воды, которое надо иметь на одном гектаре в течение вегетации для получения заданного урожая.

Наиболее распространенным методом определения суммарного водопотребления является метод расчета его по коэффициенту водопотребления к планируемой урожайности:

где: Есум — суммарное водопотребление, м 3 /га;

У — планируемая урожайность, т/га, (которая может быть получена в данном почвенно-климатическом районе, определяется сортом, теплообеспеченностью посевов, уровнем агротехники и др.)

К — коэффициент водопотребления, м 3 /га, (суммарное количество воды, расходуемое на транспирацию и испарение с поверхности почвы для образования единицы товарной продукции — получают на основе научных исследований в полевых опытах).

Для упрощения, вычисления производим в таблице 3 — Расчет суммарного водопотребления.

Источник