Перегородки грибных гифов называются

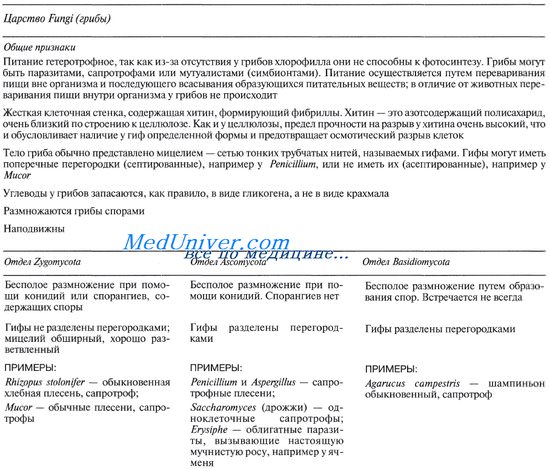

Как уже говорилось ранее, грибы — это эукариоты, не имеющие хлорофилла и являющиеся, следовательно, как и животные, гетеротрофами. Однако у грибов имеется жесткая клеточная стенка и они, как и растения, не способны передвигаться. В прошлом грибы относили к растениям, но теперь их выделяют в отдельное царство. Систематика грибов и их основные признаки приведены в таблице.

Две самые большие и наиболее высокоорганизованные группы грибов — это Ascomycota и Basidiomycota. Более подробно строение и питание грибов рассматриваются ниже.

Строение тела у грибов уникально. Оно состоит из массы тонких ветвящихся трубчатых нитей, называемых гифами (в единственном числе — гифа), а вся эта масса гиф в совокупности называется мицелием. Каждая гифа окружена тонкой жесткой стенкой, основным компонентом которой является хитин — азотсодержащий полисахарид. Хитин является также структурным компонентом наружного скелета членистоногих.

Гифы не имеют истинного клеточного строения. Протоплазма гиф либо совсем не разделяется, либо разделяется поперечными перегородками, называемыми септами. Септы делят содержимое гиф на отдельные отсеки (компартменты), внешне похожие на клетки. В отличие от истинных клеточных стенок образование септ не связано с делением ядер. В центре септы, как правило, остается небольшое отверстие (пора), через которое протоплазма может перетекать из одного компартмента в другой.

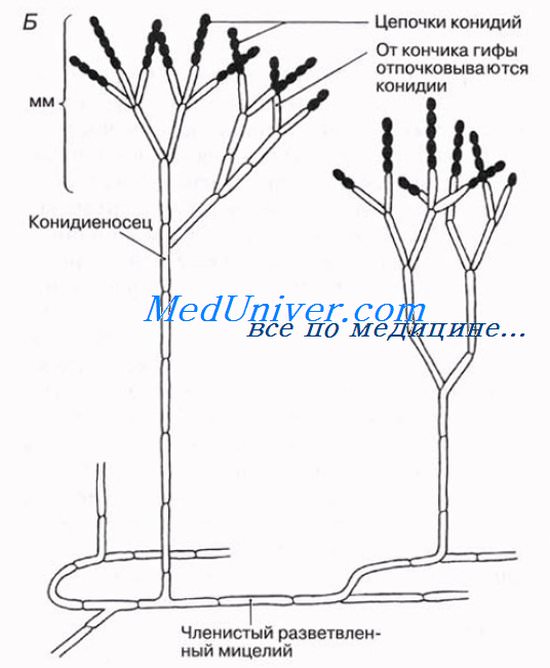

В каждом компартменте может находиться одно, два или несколько ядер, которые располагаются вдоль гифы на более или менее одинаковом расстоянии друг от друга. Гифы, имеющие перегородки, называются членистыми или септированными, как, например, у Penicillium.

Гифы, не имеющие перегородок, называются нечленистыми, или несептированными (асептированными), например у Мuсоr.

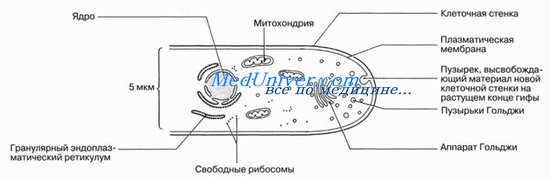

В цитоплазме гиф располагаются обычные для эукариот органеллы: митохондрии, аппарат Гольджи, эндоплазматический ретикулум, рибосомы и вакуоли. В старых участках мицелия вакуоли крупнее, а цитоплазма занимает лишь небольшое место по периферии. Время от времени гифы агрегируют с образованием более плотных структур — плодовых тел, на которых образуются споры. Дрожжи образуют особую группу в том отношении, что это одноклеточные организмы и поэтому у них нет структур, подобных гифам, например Saccharomyces.

Penicillium, Mucor и Khizopus известны как плесени. Это — широко распространенные сапротрофы, т. е. они используют в пищу мертвый органический материал. Они очень удобны для исследования, поскольку легко культивируются и образуют типичные для грибов гифы.

Виды Penicillium образуют голубую, зеленую, а иногда желтую плесень на хлебе и гниющих фруктах. Мицелий образует круглые колонии с небольшим диаметром; гифы членистые; характерную окраску колоний обусловливают споры. Размножение у Penicillium бесполое — с помощью спор, называемых конидиями. Конидии образуются на конце особых гиф, называемых конидиеносцами. Конидии не заключены в спорангий, напротив, они оголены и свободно рассеиваются по мере созревания.

Строение гиф изображено на рисунке. Хозяйственное значение Penicillium обсуждается в соответствующей статье.

Мукор образует род, включающий ряд хорошо известных плесеней. Этот гриб широко распространен в почве, развивается также на хлебе. При культивировании на агаре образует более или менее круглые колонии. Гифы нечленистые и обильно ветвятся. Споры развиваются в сферических спорангиях, расположенных на очень длинных вертикально растущих гифах, называемых спорангиеносцами. В наиболее зрелой части мицелия, где спорангиеносцев особенно много, они напоминают скопления булавок; именно поэтому представителей Мисог часто называют головчатыми плесенями. Спорангии хорошо видны под микроскопом при небольшом увеличении.

Мукор растет быстро и может в течении трех дней при 20 °С разрастись по всей чашке Петри. Внутренняя полость гиф имеет типичное для эукариот строение, как и у Penicillium (рис. 2.25, Г), с той лишь разницей, что у мукора гифы не имеют перегородок. Rhizopus очень похож на Мисог. Некоторые гифы, называемые столонами, имеют несколько изогнутую форму. На конце столонов образуются пучки коротких гиф, напоминающих корни. У Rhizopus из одного и того же места вырастают два или более спорангиеносцев в отличие от Мuсоr, спорангиеносцы которого растут по отдельности.

Дрожжи являются одноклеточными сапротрофными грибами. Они широко распространены в природе. Особенно часто они встречаются на сахаристых поверхностях плодов. Дрожжи, например, образуют сахаристый налет на винограде. Сбраживание (анаэробное дыхание) Сахаров дрожжами приводит к образованию спирта — факт, используемый человеком в течение тысячелетий и лежащий в основе винодельческой и пивоваренной промышленности. В благоприятных условиях дрожжи быстро размножаются почкованием (форма бесполого размножения. По своему внутреннему строению дрожжевые клетки ничем не отличаются от обычных эукариот.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник

База знаний

Строение тела у грибов уникально. Оно состоит из массы тонких ветвящихся трубчатых нитей, называемых гифами (в единственном числе – гифа), а вся эта масса гиф в совокупности называется мицелием. Каждая гифа окружена тонкой жесткой стенкой, основным компонентом которой является хитин – азотсодержащий полисахарид. Хитин является также структурным компонентом наружного скелета членистоногих (разд. 2.8.6). Гифы не имеют истинного клеточного строения. Протоплазма гиф либо совсем не разделяется, либо разделяется поперечными перегородками, называемыми септами. Септы делят содержимое гиф на отдельные отсеки (компартменты), внешне похожие на клетки. В отличие от истинных клеточных стенок образование септ не связано с делением ядер. В центре септы, как правило, остается небольшое отверстие (пора), через которое протоплазма может перетекать из одного компартмента в другой.

В каждом компартменте может находиться одно, два или несколько ядер, которые располагаются вдоль гифы на более или менее одинаковом расстоянии друг от друга. Гифы, имеющие перегородки, называются членистыми или септированными, как, например, у Penicillium (рис. 2.25). Гифы, не имеющие перегородок, называются нечленистыми, или несептированными (асептированными), например у Mucor (рис. 2.26).

Рис. 2.25. A. Peniciltium, растущий на питательном агаре в чашке Петри. Как правило, он образует относительно небольшие круглые колонии. На периферии колония, образованная более молодым мицелием, имеет белый цвет, тогда как зрелая центральная часть, там где уже образовались споры, более темная. Б. Бесполое размножение у Penicillium. Конидии собраны в характерные структуры, напоминающие по виду кисточки. В. Микрофотография конидиеносца и конидий, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа, Г. Схема продольного разреза гифы, на которой изображены содержащиеся в ней ультраструктуры.

В цитоплазме гиф располагаются обычные для эукариот органеллы: митохондрии, аппарат Гольджи, эндоплазматический ретикулум, рибосомы и вакуоли. В старых участках мицелия вакуоли крупнее, а цитоплазма занимает лишь небольшое место по периферии. Время от времени гифы агрегируют с образованием более плотных структур – плодовых тел, на которых образуются споры. Дрожжи образуют особую группу в том отношении, что это одноклеточные организмы и поэтому у них нет структур, подобных гифам, например Saccharomyces (рис. 2.27).

Penicillium, Mucor и Rhizopus известны как плесени. Это – широко распространенные сапротрофы, т.е. они используют в пищу мертвый органический материал. Они очень удобны для исследования, поскольку легко культивируются и образуют типичные для грибов гифы.

Рис. 2.27. Строение дрожжей (Saccharomyces). А. Почкующиеся дрожжевые клетки; вид в световом микроскопе (х 400), Б. Вид дрожжевой клетки в просвечивающем электронном микроскопе (х 10 000). В. Схематическое изображение ультраструктуры дрожжевой клетки, выявленной с помощью электронного микроскопа.

Виды Penicillium образуют голубую, зеленую, а иногда желтую плесень на хлебе и гниющих фруктах. Мицелий образует круглые колонии с небольшим диаметром; гифы членистые; характерную окраску колоний обусловливают споры (рис. 2.25, А). Размножение у Penicillium бесполое – с помощью спор, называемых конидиями. Конидии образуются на конце особых гиф, называемых конидиеносцами (рис. 2.25, Б и В). Конидии не заключены в спорангий, напротив, они оголены и свободно рассеиваются по мере созревания. Строение гиф изображено на рис. 2.25, Г. Хозяйственное значение Penicillium обсуждается в разд. 12.11.1.

Рис. 2.26. А. Микрофотография части мицелия Mucor hiemalis, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа. Хорошо видны спорангии (х 85). Б. Схематическое изображение мицелия Mucor в том виде, в каком он выглядит в световом микроскопе при малом увеличении.

Мукор образует род, включающий ряд хорошо известных плесеней. Этот гриб широко распространен в почве, развивается также на хлебе. При культивировании на агаре образует более или менее круглые колонии. Гифы нечленистые и обильно ветвятся (рис. 2.26, Б). Споры развиваются в сферических спорангиях, расположенных на очень длинных вертикально растущих гифах, называемых спорангиеносцами (рис. 2.26, А и Б). В наиболее зрелой части мицелия, где спорангиеносцев особенно много, они напоминают скопления булавок; именно поэтому представителей Mucor часто называют головчатыми плесенями. Спорангии хорошо видны под микроскопом при небольшом увеличении. Мукор растет быстро и может в течении трех дней при 20° C разрастись по всей чашке Петри. Внутренняя полость гиф имеет типичное для эукариот строение, как и у Penicillium (рис. 2.25, Г), с той лишь разницей, что у мукора гифы не имеют перегородок. Rhizopus очень похож на Mucor. Некоторые гифы, называемые столонами, имеют несколько изогнутую форму. На конце столонов образуются пучки коротких гиф, напоминающих корни. У Rhizopus из одного и того же места вырастают два или более спорангиеносцев в отличие от Mucor, спорангиеносцы которого растут по отдельности.

2.3. Для чего нужны спорангиеносцы?

Дрожжи являются одноклеточными сапротрофными грибами. Они широко распространены в природе. Особенно часто они встречаются на сахаристых поверхностях плодов. Дрожжи, например, образуют сахаристый налет на винограде. Сбраживание (анаэробное дыхание) сахаров дрожжами приводит к образованию спирта – факт, используемый человеком в течение тысячелетий и лежащий в основе винодельческой и пивоваренной промышленности. В благоприятных условиях дрожжи быстро размножаются почкованием (форма бесполого размножения (рис. 2.27, А). По своему внутреннему строению дрожжевые клетки ничем не отличаются от обычных эукариот (рис. 2.27, Б и В).

Источник