- _Треугольные грядки

- Треугольные грядки — это грядки, у которых длинные стороны находятся на разной высоте.

- Треугольные грядки обеспечат лучшие условия для роста, развития и плодоношения ранних культурных овощных растений по сравнению с обычными плоскими грядками.

- Не выдержали испытание выращивание треугольником

- Кто виноват?

- Выводы на будущее

- Бревно – на север

- Треугольные грядки для выращивания теплолюбивых овощей по методу Павла Траннуа

- Секреты доброй почвы для чудо-урожая Текст

- От автора

- 1. Основа для компостирования

- Можно ли компост приравнять к конскому навозу?

_Треугольные грядки

Треугольные грядки — это грядки, у которых длинные стороны находятся на разной высоте.

Идея использовать треугольные грядки вычитана мной в книге Павла Траннуа.

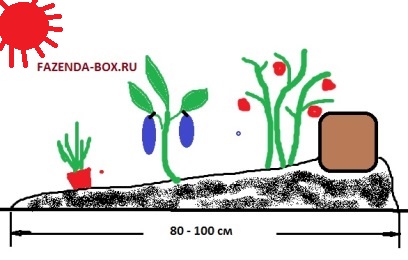

В основном буду делать треугольные грядки высотой 20-ть см. Северный склон будет иметь уклон 45-ть градусов, а южный — 14,04 или 11,31 градуса. Один градус наклона треугольной грядки эквивалентен смещению треугольной грядки примерно на 111,1 км на юг!

Треугольные грядки с вертикальным сечением 20*100 см имеют наклон 11,31 градуса, что даёт 11,31*111,1=1256-ть км смещения на юг (Кубань?), а треугольные грядки 20*80 см — 14,04 градуса и 1559-ть км на юг (Кавказ?). Решайте сами, куда отправите свои грядки.

Получается, что полная ширина треугольной грядки составит сто или 120-ть см., а междурядья получатся по 80-т или 60-т см. Длина треугольных грядок в огороде экопарка будет от

11-ти метров, хотя постараюсь сделать все треугольные грядки длиной 6-ть метров.

Большинство грядок огорода будут растянуты с севера на юг, чтобы растения не перегревались в дневное время, а вот треугольные грядки будут растянуты с запада на восток, чтобы растения на этих грядках получали максимум солнечного света.

Поэтому треугольные грядки будут расположены с левого края огорода, а выращивать на них буду ранние овощные культуры (шпинат, салат, дайкон, листовую свеклу, пекинскую капусту, редис, укроп, петрушку, лук на зелень, кольраби, капусту цветную и раннюю, редьку летнюю и др.).

Треугольные грядки обеспечат лучшие условия для роста, развития и плодоношения ранних культурных овощных растений по сравнению с обычными плоскими грядками.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.

Источник статьи: http://ep-z.ru/posadki/ogorod/_treugolnyie-gryadki

Не выдержали испытание выращивание треугольником

Баклажанов и перцев, выращенных новым способом, мы ждали с особым нетерпением — на треугольных грядках теплолюбивые овощи должны были расти и созреть, как на благодатной Кубани. Но в какой-то момент процесс дал сбой. В чем же была причина — способ оказался никудышным, или испытатель оплошал?

Как-то раз в садово-огородной литературе мне попалась весьма интересная идея выращивания теплолюбивых культур. Автор — известный ученый-почвовед и популяризатор Павел Траннуа — рекомендует делать грядки не горизонтальными, а скошенными на солнечную сторону. Небольшой уклон, всего 15%, позволяет таким грядкам получать дополнительное солнечное тепло за счет уменьшения отражения и обеспечивает хороший прогрев земли. А теплая почва — это как раз то, чего не хватает теплолюбивым культурам в нашем весьма умеренном климате. Идею захотелось срочно испытать, тем более, что сделать такую грядку очень просто.

Подходящее место, открытое солнцу весь день, нашлось у старого забора, ограждающего участок с севера. Подкатил туда три старых бревна, два положил рядом на землю вдоль забора, а третье — сверху. Получилось северное основание грядки.

С южной стороны набросал огородной земли до самого верха бревен. Землю перекидал из междурядья будущей грядки, ее понадобилось совсем немного. При этом уклон получился большой из-за того, что в основании грядки легли сразу три бревна.

Новую делянку заправил полным удобрением. Посадил рассаду в конце мая в два ряда: верхний — баклажаны, немного пониже — перцы.

Рассада была крепкая, выращенная в больших стаканчиках объемом 0,3 л. Полил и укрыл растения укрывным материалом — все, как обычно.

Кто виноват?

Погода стояла переменная, с достаточным количеством дождей, поэтому оставил новые посадки без присмотра недели на три. Когда я в следующий раз появился на даче, рассада баклажан почти вся пропала. Перцы, хоть и немного отстали от «графика», все |же стояли крепкие.

Я понял, что ошибся. Проанализировал причину досадной неудачи.

1. Рассада баклажанов имеет много широких листьев, поэтому для их жизнеобеспечения требуется много воды. Корневая же система еще очень мала, не успела проникнуть глубже в почву и взять из нее достаточное количество влаги.

2. Как указывает автор метода треугольных грядок, наклонная поверхность почвы сильнее нагревается солнцем за счет уменьшения отражения лучей. Чем круче южный уклон, тем больше идет нагрев и, соответственно, иссушение верхнего слоя почвы. Так что макушка грядки оказалась почти в «экваторе».

Выводы на будущее

Вывод 1. Если бы я вовремя полил растения, независимо от дождей, рассада быстро окрепла бы и пошла в рост.

Вывод 2. На крутой горке в следующем году посажу арбузы — уроженцев пустынь. Но даже их не оставлю без присмотра, по крайней мере, до полного укоренения.

Вывод 3. Для других теплолюбивых растений сделаю новые наклонные грядки с меньшим уклоном, положив в северное основание одно бревно, а не три.

Бревно – на север

Нужно подчеркнуть: автор метода Павел Траннуа изначально учит делать треуголки, просто сгребая граблями почву с южного торца грядки на северный так, чтобы создать требуемый уклон. Он рекомендует положить доску с северного крутого торца такой грядки — для сохранности тепла почвы. А подгнившее бревно — еще лучший теплоизолятор от северного ветра. Да и является хорошим долгоиграющим удобрением для растений.

Источник статьи: http://stroyboks.ru/dacha/soveti/ne-vyiderzhali-ispyitanie-vyirashhivanie-treugolnikom.html

Треугольные грядки для выращивания теплолюбивых овощей по методу Павла Траннуа

Садоводы и огородники, которые следят за новинками специальной литературы, наверняка видели брошюру ученого-почвоведа Павла Траннуа о методе выращивания теплолюбивых овощей на треугольных грядках. Суть его метода сводится к тому, что грядку делают не горизонтальной, а немного скошенной на солнечную сторону. Всего 15 градусов уклона обеспечивает дополнительный прогрев почвы и солнечное тепло растениям. Это как раз то, чего не достаточно многим овощам в нашем климате.

Треугольные грядки для выращивания теплолюбивых овощей по методу Павла Траннуа делают простым сгребанием почвы граблями с южного конца грядки на северный. Таким образом создается необходимый уклон. Там где грядка приподнята, рекомендуют для сохранения тепла в почве положить отрезок толстой доски, а ещё лучше подгнившее бревно. Они будут защищать растения от холодного северного ветра.

Тем не менее, опыт выращивания теплолюбивых овощей на треугольных грядках не всегда бывает удачным. Вот мой сосед по даче в этом году опробовал этот метод. На северном основании грядки положил два бревна, набросал земли с южно её части доверху. Получился у него довольно крутой уклон. В конце мая удобрил грядку комплексным удобрением и посадил на высокой части рассаду баклажан, а ниже – перцев. Полив рассаду, укрыл её от ночных холодов нетканым материалом.

В силу обстоятельств посадка без присмотра оставалась около трёх недель. Сосед особо не волновался, так как в период его отсутствия было несколько дождей. Однако когда он появился на даче, увидел, что рассада баклажан не принялась и часть перцев тоже пропала.

Тем не менее, судя по всему метод Павла Траннуа сработал. Приподнятая часть грядки, где были высажены баклажаны, хорошо нагревалась, иссушая верхний слой почвы, и влаги для рассады было недостаточно. Листья у баклажан широкие, а корневая система слабая. Не успела проникнуть поглубже, чтобы взять недостающую влагу.

Вот в чем крылась ошибка в использовании метода треугольных грядок. Если бы сосед своевременно поливал рассаду, то она быстро пошла бы в рост и окрепла. Однако он не отчаялся. Следующим летом планирует выращивать на треугольной грядке арбузы. Только уклон будет делать поменьше.

Источник статьи: http://www.fazenda-box.ru/2153-treugolnye-gryadki-dlya-vyraschivaniya-teplolyubivyh-ovoschey-po-metodu-pavla-trannua.html

Секреты доброй почвы для чудо-урожая Текст

Посоветуйте книгу друзьям! Друзьям – скидка 10%, вам – рубли

© Траннуа П. Ф., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

От автора

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ!

Чем данная книга отличается от многих руководств по приготовлению органических удобрений? Она написана садоводом-практиком, который экспериментирует с органическими удобрениями более 30 лет и освоил не одну какую-то технику компостирования, а множество. По образованию я – почвовед-агрохимик, трепетно слежу за химическим составом почвы и поэтому, пусть вас это не удивляет, давно отказался от применения минеральных удобрений как очень грубых и опасных на перспективу (они создают яркий внешний эффект, при этом существенно подрывая здоровье растений и качество плодов).

В этой книге, проводя детальный разбор различных способов приготовления компоста, я во всем ссылаюсь на свой практический опыт. Мне хотелось показать, что готовить компост не настолько просто, как считают одни садоводы, и не настолько сложно, как считают другие.

А без удобрений-то никак нельзя, для «яркого» урожая требуется много удобрений! Вот почему органические удобрения и стали для меня основными, поэтому я изучил и опробовал их весьма основательно.

«Правильный ли у меня получается компост?», «Что можно, а чего нельзя кидать в компост?», «Когда его уже можно будет вносить в землю?», «Как поэтапно готовить травяное удобрение, сколько оно может стоять без использования, куда девать отработанную траву…». И так далее. Все садоводы, даже вполне опытные, из года в год задают одни и те же вопросы о компосте. Я отвечал на них сотни раз. И уверен, что нужна простая в изложении и при этом очень подробная книга-руководство про все варианты компостирования, с картинками и фото. Нечто похожее на руководство по эксплуатации бытовой техники. Чтобы лежала на загородной кухне: при случае заглянул и полистал.

Вас это, возможно, удивит, но даже профессиональные ландшафтные дизайнеры подтверждают, что им нужен отдельный четкий «томик» про компост!

«Чтобы сработало наилучшим образом без излишних затрат» – это еще одно отличие предлагаемого материала. Все методики доводились до наиболее эффективного состояния и, если требовалось для практичности, – упрощались. Владелец сада – это не агроном, в своей усадьбе он крайне ограничен во времени! Большинство садоводов не только не имеют биологического или агрономического образования, но и даже времени на лишние операции при приготовлении компоста, поэтому сложные техники – совсем не для них. Для садоводов настоящая эффективность удобрения неразрывно связана с простотой его приготовления. Система удобрения из «уже имеющегося сырья» может стать настолько эффективной, что, по моему убеждению, каждый садовый участок может при желании перейти на полностью автономное существование в плане плодородия почвы, то есть без закупок удобрений, и при этом иметь даже некоторый избыток своих домашних удобрений.

Я знаю, что это – мечта многих владельцев соток под цветами, грядками и плодовым садом. Вместо того чтобы вечно мечтать о навозе, а «пока там его достанешь!», за неимением лучшего закупать каждый год «заменители», с которыми легко причинить вред растениям, – вместо этого вы скажете: «А зачем мне, собственно, навоз? У меня и так азота предостаточно в почве!»

Действительно, для почвы главное – конкретные питательные элементы в оптимальных количествах и в нужном для растений состоянии, а не строго определенное удобрение. По количеству каждого из главных элементов питания – NPK (азот, фосфор, калий) – вы в избытке обеспечите каждый квадратный метр всех своих посадок, включая плодовый сад, живые изгороди и газон. В доступной для растений форме. Не говоря уже о других элементах питания растений.

Чтобы приготовить компост, нужно хорошо понимать, что и почему ты делаешь, а также понимать все, что происходит с органическим веществом и как это откликается на почве. В нашем руководстве помимо пошаговых операций под рубрикой «Как делать» в каждой главе будет и рубрика объяснений. Еще одно отличие этой книги – это подборка фотографий, показывающая степень разложения разных органических остатков. Мало читать рецепты того, как разлагается органика, – для полноты знания нужно видеть состояние материала на разных стадиях компостирования различными способами. Меняется внешний вид материала – и неизбежно меняются его свойства. И тот, кто разобрался, с какой скоростью происходят преобразования в различных органических материалах, и понимает химию процесса, тот сможет сделать компост из чего угодно!

1. Основа для компостирования

Можно ли компост приравнять к конскому навозу?

Цель компостирования – получить органическое удобрение. А насколько игра стоит свеч? Насколько оно питательно по сравнению с навозом? Иначе говоря, можно ли полученный в результате правильного составления и хранения компост приравнять по питательности к конскому навозу (из всех навозов конский считается самым лучшим по своим свойствам)? Это принципиальный вопрос.

Почему? В садоводческой практике как-то забывается, что изначальная цель компостирования – это сделать из разных органических остатков (кухонные отходы, сено, опилки, торф…) удобрение такое же питательное, как навоз.

Констатируем непреложную истину: для приусадебного участка нет ничего лучше навоза или навозного перегноя. Если ваш участок находится рядом с фермой и вам «по знакомству» разрешен доступ к залежам навоза – как свеженабросанным, так и многолетним, – то вам больше ничего и не нужно. Я работал с растениями в таких условиях – это полнейшая красота! Для комнатных цветов, для посадочных ям, для луковичных, картошки и томатов вы берете старый, хорошо сопревший навоз, а для капусты и огурцов – из другой кучи свежий навоз. Красота! Все прет, цветет и наливается. А вот когда навоза нету… За компост, в нашем понимании этого слова, в разных странах взялись садоводы городского типа в своих маленьких садиках, когда стало не хватать навоза и потребовался его заменитель.

В коровьем навозе содержится примерно столько питательных веществ: азота – 0,5 %; фосфора – 0,2 %; калия – 0,5 %.

Это если, грубо говоря, исследовать «лепешку», оставленную коровой в поле.

А если говорить о подстилочном навозе, в который добавляется солома или опилки, то содержание отдельных элементов в нем может уменьшаться. При таких с виду небольших «процентах» навоз тем не менее является прекрасным удобрением при внесении 1–2 ведер на квадратный метр, а под отдельные культуры или в приствольные круги его вносят и по 3 и более ведер.

В конском навозе чуток побольше питательных элементов: азота – 0,6 %; фосфора – 0,3 %; калия – 0,6 %.

Таким образом, если вы хотите сделать свой компост более похожим на конский навоз, то всего лишь немного посильнее обогатите его азотом, фосфором и калием. Как это делается, рассказано в соответствующих главах. (У конского навоза есть и дополнительные чисто «технические» преимущества перед коровьим навозом. Он лучше разогревается при создании теплых грядок, но большинство садоводов эти самые теплые грядки не применяют из-за сложности контроля температуры. Кроме того, конский навоз содержит меньше воды, чем коровий, – это тоже не такое уж значимое для нас преимущество. Из сказанного вытекает, что сегодня выискивать разницу между конским и коровьим навозом нет никакого смысла: они оба были бы одинаково желанным источником плодородия для нашей земли.)

По правде говоря, чаще всего садовый компост содержит азота, фосфора и калия в разы больше, чем навоз! Во всяком случае, иметь в садовом компосте 1,5–2 % азота за счет выплесков от случая к случаю фекалиев – это типично. Точно так же, как по 2–3 % фосфора и калия – за счет всыпаний золы, тоже изредка. А вообще, в разных компостах содержание азота, фосфора и калия может сильно скакать, так что сложно указать единые цифры для всех компостов. И те цифры, которые приводятся в разных книгах, приблизительны и для точных расчетов никак не подходят.

Что касается микроэлементов, то опять-таки содержание их в компосте часто выше и разнообразнее, чем в навозе.

В вопросе доз внесения компостов на квадратный метр тоже есть доля условности. Компост можно вносить, как и навоз, по 1–3 ведра на квадратный метр, а если это обогащенный компост (скажем, фекальный или зольный), то не более чем 1 ведро на квадратный метр.

Следовательно, не только можно, но и нужно стремиться сделать компост равноценным навозу или даже питательнее его. Избавиться от «чувства неполноценности» – это важный фактор при компостировании, у садовода не должно быть ощущения, что его «продукт» при всем старании все равно недотягивает до настоящего навоза. Стремиться создать органическое удобрение, ничем не уступающее навозу, – это наша главная задача при компостировании, а не дань какой-то новомодной технологии. Для того чтобы лучше справиться с этой задачей, не лишне понять пару простых вещей.

1. Главная ценность навоза как удобрения в том, что он содержит много азота и углеродного материала. Азот способствует росту и развитию растений до предельного размера, а это – прирост урожая, который, как мы знаем, обязательно наблюдается при внесении навоза. Углеродный материал восполняет или даже подращивает содержание гумуса в почве, таким образом закладывая плодородие на будущее. Навоз не только увеличивает урожай, но и работает на перспективу (по его фону в последующие 1–2 года можно вносить в почву, например, одну золу – и все равно будет заметен высокий урожай, все благодаря внесенным с навозом углероду и азоту, которые вошли в состав гумуса). В этом существенное отличие навоза от минеральных удобрений. И, соответственно, наш компост будет так же выгодно отличаться содержанием азота и углерода от минеральных удобрений.

В ряде случаев же у садоводов получается такой компост, что в нем почти нет азота, потому что они не заботились о его содержании. Углерод есть, а азота маловато. Такой компост получается из торфа, из опилок, из соломы, из опавших осенью листьев… Иногда – из скошенной травы: ее так долго передерживали в куче, стараясь строго соблюсти «двухгодичный цикл», что газообразные потери азота стали чрезмерными. Такой безазотный компост, конечно, хорошо разрыхлит вашу почву, но, увы, бурного роста не вызовет.

Или – обратное, многие покупают так называемый «жидкий навоз» – раствор гуматов, – который не содержит углеродный материал (точнее, его там недостаточно, хотя раствор и имеет темную окраску: органические гуминовые вещества там есть, но разве можно сравнить содержащееся в них количество углерода с грузовиком навоза – с той «тонной навоза», которую якобы заменяет бутыль гуматов!). Ведь мало кто понимает должным образом важность углерода для почвы. Раствор гуматов благодаря высокому содержанию азота даст хороший рост и увеличение текущего урожая, но он не повысит содержания гумуса в почве. Без гумуса почва ненадежна. С гумусом же она надежна… как чернозем! Чем больше гумуса, тем чернее цвет почвы. Именно углеродный материал делает ее темной.

2. Навозу, чтобы стать удобрением, достаточно просто упасть на землю. Он уже в таком виде создан природой как лучшее удобрение! Никакие сложные технологии по дальнейшей вылежке навоза, по его ферментации – не обязательны. Они принципиально ничего не меняют: навоз и без них является прекрасным удобрением, и, происходит то на грядке, его стоило бы лишь присыпать землей во избежание потерь азота. Это я к тому, что сегодня много разных школ и направлений садоводства, и каждая тянет одеяло на себя, доказывая, что их технология работы с навозом на голову выше всех, а обычное разложение навоза в почве или в компосте они называют презрительно «гниением». Но до сих пор, пройдя через тысячелетия, лучшей для урожая является технология вкапывания свежего или прелого навоза: пусть неглубоко, на 5–10 см, но его нужно перемешать с землей, чтобы побольше сохранилось питательных веществ, – и корням растений этого предостаточно. А если навоза много, то его раскладывают на поверхности в виде мульчи – и это тоже является удобрением: выждав опасную стадию «ожогов», корни затем подходят снизу и получают питание от его перепревания.

Если вы понаблюдаете в поле за дальнейшей судьбой коровьей лепешки, то увидите, как жадно и почти без остатка она будет разделена в течение ближайших дней между всякой живностью. Сначала налетят мухи отложить личинки, затем, когда лепешка подсохнет, ее начнут выедать изнутри всякие жуки-навозники… Лишь дождь успеет что-то смыть для растений, но им, по замыслу природы, должно хватить: копытных разных бродило по полям когда-то несметное количество, и помета они оставляли много. Растениям хватало: при постоянном обновлении не обязательно получать в распоряжение корней всю лепешку. И пусть сегодня количественная сторона изменилась – суть процесса остается в силе. Сильный ливень или талая вода сразу переносят растворимые вещества из свежего и преющего навоза в почву. Свежий навоз не обжигает корней, так как каждым дождем из него вымывается только малая часть веществ в виде слабого раствора. Кстати, свежий навоз не так уж легко промывается дождевой водой: он набухает в виде плотного монолита, с которого лишняя вода просто скатывается. Кто собирал в поле навоз за коровьим стадом, поймет, о чем я говорю: намоченный дождем, он легко и полностью снимается с травы, подобно желе. Чаще же помет и его остатки накапливаются в войлоке травяной подстилки, насыщая гумусом верхние сантиметры почвы. Обычный процесс почвообразования. Каждая почва имеет сверху такой «войлок», и у каждой почвы под этим войлоком 3–5 см ее толщи имеют резко повышенное содержание гумуса – этот тонкий слой сильнее всего и любят корни растений и при возможности захватывают его первым. Садовод должен «холить и лелеять» в первую очередь именно этот верхний слой, не позволяя ему пересыхать, – с помощью мульчи, которая имитирует «войлок».

Так что не опасайтесь ошибок в работе с ним. Ошибка в основном одна – позволить улетучиться азоту во время хранения, потому я повторяю лишний раз: хорошо бы присыпать землей… Впрочем, есть еще одна распространенная ошибка в работе с навозом: перепутать, каким культурам нужен свежий навоз, а каким – лежалый…

А что касается разных технологий работы с навозом и компостом, то да, все они хороши в отдельных случаях: не потому, что лучшие, а потому, что в разных ситуациях удобнее воспользоваться той или иной технологией. Мы их разберем.

Рис. 1. Навозный перегной, или перепревший за 2–3 года навоз, можно считать лучшим и универсальным удобрением для подавляющего большинства садовых культур

Рис. 2. Отличительные черты перепревшего навоза – темный цвет и рассыпчатость. Он уже не похож на свежий навоз и не имеет его запаха. Здесь совсем другие вещества

И все же вернемся к теме главы: мы с вами будем работать не с навозом, а с компостом! Нас интересуют не столько способы хранения навоза, сколько способы компостирования различных доступных органических веществ, при которых компост по питательности становится равен навозу.

Рис. 3. 2–3-годичный листовой или травяной перегной внешне сильно похож на перегной навозный, с той разницей, что крошево у него мельче. Питательность же их для растений можно считать одинаковой. Необходимо учитывать, что как навозный, так и травяной перегной имеет долгую выдержку, следовательно, за годы сильно промывался дождями и талой водой и обеднел на какие-то податливые к миграции элементы, например калий

Разлагать органику могут разные микроорганизмы – аэробные (кислородные) и анаэробные (бескислородные). Мы можем использовать и тех и других в зависимости от цели. Например, хорошую жидкую подкормку – травяное удобрение, которое по питательности приравнивается к навозной жиже, мы получаем с помощью анаэробных микроорганизмов, а классический рассыпчатый компост для весеннего удобрения почвы – с помощью аэробных. Качество питания для растений в обоих случаях зависит от того, чем вы будете кормить своих микробов. Компост бывает удачный или слабый, – вы должны это вовремя распознать, чтобы поскорее выправить положение. При должном умении органика разлагается уверенно и достаточно быстро, потому что «спрятать» ее от спор грибов невозможно, а для них уж главное – влажность и тепло. Владеющий техникой компостирования садовод не испытывает никаких трудностей с питанием своих растений, он получает удобрения в больших объемах и быстро. У него даже, напротив, избыток удобрений!

И раз уж зашла речь о навозе, хочу уточнить такое понятие, как «перегной». Под словом «перегной» мы всегда понимали продукт «перегнивания» всевозможных органических остатков, включая животных.

В своих книгах я придерживаюсь широкого понятия и конечный продукт сопревания компоста тоже называю перегноем. А если нужно уточнить, то так и пишу: навозный перегной, или листовой перегной, или травяной.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ИМЕТЬ В САДУ ВСЕГО ОДНУ КОМПОСТНУЮ КУЧУ – И НЕ ЗНАТЬ ПРОБЛЕМ!

Такое желание можно понять. Когда ты недавно начал осваивать садовый участок, хочется организовать дело попроще: просто скидывать все отходы в одно место. Такое возможно. Накопил за лето всяких органических остатков – и осенью вкопал в грядки или приствольные круги плодовых деревьев. Или весной вкопал (но если под плодовые деревья, то лучше все же осенью!). Это путь так называемого одногодичного компоста, то есть «с весны до весны». Даже в таком упрощенном случае это – отличное удобрение. Учитывая довольно быструю скорость разложения мелкорубленых органических веществ, это терпимо: за сезон органика частично начала разрушаться, а в земле все дозреет окончательно довольно быстро. Зато такое «сырое» удобрение будет питать растения в течение длительного периода.

Только при таком использовании обязательно все содержимое кучи надо будет перемешать перед внесением, чтобы более поздние слои перемешались бы с более разложенными нижними слоями компоста.

Проще некуда: поставьте ящик без дна подходящих размеров в любом прикрытом от взоров уголке сада. Необходимый компонент к ящику – ровная дорожка. По возможности уложите к нему дорожку из легких плиток, так как ходить придется и в дождливую погоду.

Отходы туалета рекомендуется выносить куда-то в другое место. Немного можно вылить и сюда – для повышения содержания азота, но далее масштабного накопления фекалиев в одном месте следует избегать. (Наиболее эффективный метод их утилизации будет рассмотрен ниже, в соответствующей главе.)

Рис. 4. Простейший компост из наслаивающихся кухонных отходов и травы

Перемешать компост осенью перед внесением – это не так уж трудоемко, как может показаться, не нужно всю кучу поднимать на вилах. Вас не должен пугать садовый термин «перелопатить компост». Перемешивание происходит само собой при другой операции. Откинув ящик, вы сверху постепенно рубите ботву острой лопатой. Удобно «состругивать» мелкое крошево с края, смешивая слои и сразу наполняя ими ведра. Так как дело происходит осенью, к этому компосту можно добавить и собранную опавшую листву. А можно и осеннюю овощную ботву. Главное – все хорошо перемешать перед вкопкой (когда в почву свежая ботва попадает с кусочками старой преющей растительности, та служит «закваской», происходит ускорение разрушения ботвы, к весне все будет готово в лучшем виде). Либо опавшую листву и ботву пустить уже на следующую компостную кучу. Только установите новый ящик в другом месте.

Источник статьи: http://www.litres.ru/pavel-trannua/sekrety-dobroy-pochvy-dlya-chudo-urozhaya/chitat-onlayn/