- Как бороться с паршой на яблоне и других плодовых деревьях

- Описание болезни

- Развитие болезни

- Признаки парши

- Методы борьбы с паршой на яблонях

- Химические меры борьбы

- Народные средства борьбы с паршой

- Профилактические меры борьбы

- Что такое Парша и как от нее избавиться?

- Описание

- Особенности болезни

- Возбудители

- Признаки появления

- Фото парши

- Парша на листьях

- Парша на плодах

- Какие растения подвергаются заражению?

- Плодовые деревья

- Кусты

- Другие культуры

- Лечение Парши

- Специальные препараты

- Народные средства

- Меры профилактики

Как бороться с паршой на яблоне и других плодовых деревьях

Любой садовод должен знать, как бороться с паршой на яблонях и уметь предотвращать эту болезнь.

Описание болезни

Прежде всего, необходимо определить, что представляет из себя данная болезнь. Парша – это заболевание грибкового типа, возбудителем которого являются сумчатые грибы Venturia inaequalis и Venturia pirina. В зоне поражения болезнью находятся плоды, листья и стебли дерева. На первоначальных этапах развития паршу трудно отличить от других грибковых болезней, особенно при отсутствии у садовода должного опыта. Следствием этого является запущенное состояние заболевания и распространения его на весь сад и на другие плодовые культуры.

Развитие болезни

Деревья редко уничтожаются непосредственно паршой даже при сильной степени поражения, но она может послужить косвенной причиной их гибели в зимний период вследствие снижения зимостойкости и морозоустойчивости.

Споры гриба обычно успешно перезимовывают на листовом опаде и недозрелых плодах. В начале весны, когда в садах вследствие таяния снега повышается влажность, споры начинают рассеивание по плодовому саду. Распространение их происходит за счет силы ветра, птиц, фиксации на листьях с помощью слизистой оболочки.

Первые проявления болезни обнаруживаются на верхушечных листьях стеблей при температуре 10-14 о С. Обычно это случается через 2-3 недели после начала распускания почек. В начальные фазы развития заболевания на распустившейся листве можно обнаружить едва заметные светло-зеленые пятна с различимым обильным спороношением различной формы от округлых до диффузных. Именно в этот период нужно начинать борьбу с паршой. Пятна на листьях постепенно обретают бурую окраску и некротизируются, становятся более различимыми. Побеги и завязи также заражаются грибком и начинают загнивать. Затем болезнь захватывает и непосредственно плоды.

Поскольку парша способна нанести вред деревьям в течение всего периода вегетации, срок созревания плодов никак не влияет на поражаемость болезнью – раннеспелые сорта подвергаются такому же риску заражения, как и позднеспелые. Также существует наиболее поздняя форма парши, так называемая «амбарная», проявляющаяся только во время хранения яблок. В этом заключается одно из отличий парши от других грибковых болезней.

Признаки парши

Существует ряд специфических синдромов, по которым паршу можно отличить от других болезней яблони и остальных плодовых:

- присутствие небольших салатовых пятен на молодой листве, которые к осени уменьшаются в размерах, при отсутствии лечения приобретают более тёмную окраску;

- присутствие невызревших и невыполненных яблок на дереве;

- начало листопада в конце лета;

- кора на яблоне вспучивается, покрывается трещинами и шелушится;

- больные стебли не растут и отмирают.

Таким образом, обнаружить паршу легко за счет того, что она поражает практически все органы надземной части дерева. Во время вегетационного периода нужно периодически проводить осмотр растений наличие вышеуказанных признаков.

Методы борьбы с паршой на яблонях

Как правило, наиболее эффективными при лечении парши являются комплексные меры борьбы – соединение химических, механических, агротехнических и других средств защиты растений. В первые фазы развития болезни предпочтительнее пользоваться народными методами борьбы и профилактики, но если заболевание распространилось слишком сильно, то необходимо прибегать к помощи фунгицидов.

Химические меры борьбы

Бороться с паршой при помощи химических обработок начинают в начале-середине весны, перед набуханием почек, когда на улице устанавливается стабильная положительная температура. Следующая обработка проводится в фазу распускания почек. Третье опрыскивание, как правило, проводится после цветения или по завершении сбора урожая. В зависимости от состояния дерева, иногда проводят и ту, и другую обработки.

Перед началом химической обработки сада от парши нужно учесть ряд правил:

- необходимо использовать для борьбы с болезнями разные пестициды. Если постоянно применять один и тот же препарат, то вскоре грибок адаптируется к его действующему веществу, и обработка даст нулевой эффект;

- при обработке личного приусадебного участка нужно использовать препараты III-IV классов опасности. Остаточные вредные вещества, находящиеся в составе более опасных фунгицидов, способны накапливаться в урожае яблок и затем попадать в организм человека. При обработке промышленных плодовых садов допускается применение препаратов любого класса опасности;

для обработки сада необходимо использовать специальный опрыскиватель, равномерно нанося раствор по всему дереву. При обработке необходимо соблюдать общепринятые правила личной гигиены и технику безопасности. Опрыскивание проводится только в утренние и вечерние часы в ясную безветренную погоду. Также не рекомендуется проводить обработки в жару;

- применение химических средств борьбы с паршой нельзя проводить в отрыве от других мер защиты растений;

- количество обработок за сезон зависит от степени устойчивости сорта к парше. При выращивании устойчивых сортов можно обойтись одним опрыскиванием, а на слаборезистентных растениях обработку придется повторить несколько раз.

В борьбе с паршой положительно себя зарекомендовали следующие препараты:

- Бордосская жидкость. Раствором этой смеси опрыскивают растения яблони в период распускания почек и в стадии «зеленого конуса», при необходимости опрыскивание повторяют после цветения. За сезон проводится 1-3 обработки. Кроме парши, Бордосская смесь успешно противостоит пятнистостям и монилиозу на других семечковых культурах;

- Бактофит. 3-4 опрыскивания проводятся на протяжении всего периода вегетации;

- Абига-Пик. Обработки в количестве 4 штук 0,4%-ным раствором фунгицида в период вегетации;

- Агат-25к. Относится к биологическим препаратам, поэтому абсолютно безвреден для человека, животных и полезных насекомых. Обработки по вегетации.

Народные средства борьбы с паршой

Обычно народные методы защиты яблони от парши проявляют свою эффективность на первоначальных фазах развития болезни. К одним из таких методов относится опрыскивание растений горчичным раствором. К этому способу приобретают после проявления первых симптомов заболевания. Горчичный порошок разводится небольшим объемом воды, затем в получившийся раствор вливается около 10 литров теплой воды. Этой жидкостью обрабатывают растения и приствольный сектор после дождя. Особенно важно совершить данную обработку до середины лета, пока развитие парши еще можно затормозить.

Кроме того, иногда яблоню опрыскивают такими веществами, как настойка полевого хвоща, раствор поваренной соли и т.д.

Профилактические меры борьбы

Помимо вышеописанных методов лечения уже проявившихся симптомов парши, существует ряд мер, направленных на то, чтобы совсем не допустить появления болезни на яблонях. Основным профилактическим методом является возделывание сортов яблони, устойчивых к парше.

Селекционные учреждения предлагают большое количество таких сортов. Благодаря их выращиванию можно сэкономить деньги, время и здоровье на химических обработках. Важно лишь учитывать, что устойчивый в одном регионе сорт может не проявить резистентности к парше в других регионах, поэтому нужно возделывать лишь те сорта, которые районированы в данном регионе. Наиболее известным иммунным (абсолютно устойчивым) к парше является сорт Имрус (иммунный русский) селекции ВНИИ селекции плодовых культур (г. Орёл). К другим устойчивым к этой болезни сортам относятся Кандиль орловский, Афродита, Александр Бойко, Рождественское, Свежесть, Юбилей Москвы и др.

Когда сбор яблок будет завершен, с дерева убирают пораженные части коры и проводят побелку штамба яблони с добавлением медного купороса в раствор (1 столовая ложка купороса на литр воды).

Осенью желательно собрать в саду всё, на чём могут остаться споры гриба – опавшую листву, побеги, плоды. Весь этот мусор необходимо вывезти с участка и сжечь.

После того, как среднесуточная температура стабильно будет иметь значение ниже нуля градусов, необходимо перекопать почву у приствольных секторов деревьев, что поможет уничтожить оставшиеся в саду споры.

Необходимо соблюдать агротехнические предписания при закладке яблоневого сада. Недопустимо применять чрезмерно загущенную высадку растений, выращивать яблони в затененных и влажных местах, а также на пониженных участках почвенного рельефа. Правильно проведенная обрезка дерева также способна внести свою лепту в защиту яблони от парши.

Источник статьи: http://ferma.guru/vyraschivanie-fruktov/bolezni-i-lechenie/kak-borotsya-s-parshoy-na-yablone-i-drugih-plodovyh-derevyah.html

Что такое Парша и как от нее избавиться?

Парша – это группа болезней плодовых культур и сельскохозяйственных растений. Заболевание вызывается бактериями, актиномицетами и микроскопическими патогенными грибами промежуточного типа (микроорганизмы, находящиеся между бактериями и грибами).

Описание

Парша может проявляться на плодах и листьях в разном виде в зависимости от качеств растения-хозяина и этиологии заболевания.

Проявление паршевой болезни может выглядеть как:

- отшелушивание кутикулы листьев;

- расслаивание кожицы плодов;

- появление «бородавок»;

- возникновение чёрных или оливково-бурых пятен;

- образование пустул.

Особенности болезни

Как и любая другая болезнь, парша имеет свои особенности, однако признаки и симптоматика могут отличаться у разных растений и при наличии различных возбудителей.

Возбудители

Среди возбудителей находятся:

- сумчатые грибы Pleosporales Venturia pirina и Pleosporales Venturia inaegualis, губительно влияющие на грушу и яблоню;

- несовершенные грибы Helminthosporium solani и Oospora pustulan, которые селятся на картофеле, вызывая серебристую и бугорчатую паршу;

- базидомецет Rhizoctonia solani, обитающие на том же овоще, при благоприятных условиях приводят к возникновению чёрной парши;

- несовершенный гриб Cladosporium cucumerinum, вызывающий оливковую пятнистость огурца, тыквенных культур;

- грибки Helminthosporium solani и Oospora pustulan, ведущие к серебристой и бугорчатой парше на картофельных клубнях;

- слезевики из класса Plasmodiophoro mycetes, вызывающие порошистую разновидность описываемой болезни.

Признаки появления

Опасность парши для растений и плодовых деревьев состоит в лёгкости её распространения. Для заражения растения нужен минимальный набор условий:

- Повышенная влажность воздуха, находящаяся на уровне 70%.

- Умеренная температура – от 15 С 0 до 20 С 0 .

- Почвенный кислотно-щелочной баланс должен находиться на отметке 7 pH.

Если благоприятные условия были созданы и парша развилась, это будет понятно по таким признакам:

- круглые/овальные тёмные, бурые пятна на листьях растения или дерева;

- появившиеся и замеченные признаки постепенно усиливаются (например, появившиеся пятна разрастаются);

- листья меняют цвет или вовсе буреют и засыхают;

- пятнышки как бы покрытым бархатистым налётом;

- листья могут опасть ранее своего обычного срока.

Следующий этап развития болезни обычно наблюдается на плодах и цветках поражённого растения, которые портятся, меняют форму, цвет, гниют. Часто сначала появляются тёмные пятна с белыми ободками, впоследствии увеличивающимися. Если болезнь также поразила ствол дерева, кора на нём начинает шелушиться и портиться, а также вздуваться, лопаться и растрескиваться.

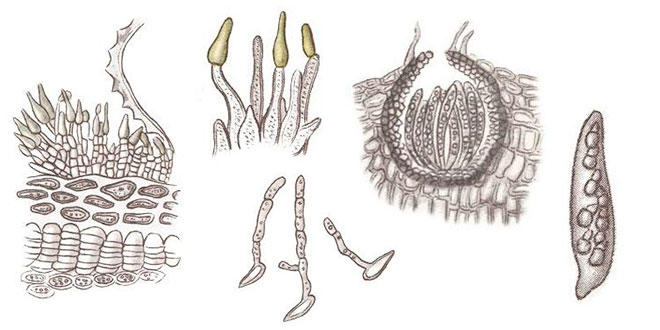

Фото парши

Паршу довольно просто узнать на поверхностях заражённого дерева/растения, хотя для разных видов культур внешний вид этой болезни отличается.

Парша на листьях

Листья поражаются рассматриваемой болезнью по большей части пятнами и новообразованиями на поверхности. Края у появившихся пятнышек чётко очерчены светлым.

Также могут встречаться другие оттенки поражённых листьев – жёлтый, коричневатый, чёрный, красный, бурый и так далее.

Парша на плодах

Плоды растений парша поражает обычно после появления её следов на листьях.

Плоды сначала покрываются пятнами, похожими на лиственные, потом – корочкой, которая разрастается с течением времени.

Какие растения подвергаются заражению?

Опасное инфекционное заболевание распространяется различными грибками на множество видов растений и деревьев, ведь у каждого вида существует свой возбудитель парши. Поражению и разрушительному воздействию подвергаются листья, цветы, кора, плоды, другие части растений/деревьев/кустов.

Плодовые деревья

Рассмотрим деревья, часто поражаемые паршой:

- Яблони и груши. Парша поражает культуру, начиная с листьев, на внешней стороне которых появляются светлые зеленовато-болотные пятна. Если они покрыты налётом, значит, это место содержит большое количество грибных спор. После того, как налёт исчезает, появляется корка, похожая на пробковый материал. Грушевые листья покрываются признаками наличия заболевания, начиная с внутренней стороны и молодых побегов.

- Абрикосы, персики, сливы и вишни. Косточковые деревья подвергаются заражению реже яблонь и груш, но также страдают от этого распространённого заболевания. Характеризуется оно появлением буроватых пятен без чёткого контура.

- Черешня, алыча и айва. Данные плодовые деревья, произрастающие в наших широтах, имеют похожую картину развития парши другим деревьям, поэтому и профилактику либо лечение следует проводить аналогично.

Кусты

Кусты также поражает парша. Но обратить внимание на основные симптомы все же необходимо:

- Крыжовник. Пятна на нем похожи по своему внешнему виду на болезнь мучнистую росу.

- Смородина. Проявления на ней аналогичны симптомам кустов крыжовника.

Другие культуры

Что касается паршевой болезни, развивающейся на других культурах, она выражается следующим образом:

- Картофель. Болезнь наиболее часто наблюдается на клубнях и выглядит как корочка и пробка. После обнаружения её не стоит снова использовать данный участок для выращивания картофеля в течение четырёх-пяти лет.

- Огурцы. У этих культур в первую очередь парша воздействует на лист растения, который постепенно покрывается светлыми небольшими пятнышками.

- Свёкла. Парша как фитопатология может проявится также на свёкле, хотя считается, что такие случаи происходят реже. В этом случае корнеплод (его «мясистая» часть) поражается выступающими над поверхностью наслоениями или корочками, покрывающими его.

Лечение Парши

Лечение описанной болезни может производится путём обработки растений и их частей с применением специальных химически активных препаратов или народными методами.

Специальные препараты

Парша отступит при грамотном использовании таких препаратов с медью:

- Алирин;

- Гамаир;

- смесь гидроксида кальция и сульфата меди, чаще называемая «Бордоская смесь»;

- хлорная окись меди (Куприкол);

- Цихон (представляет собой смесь хлорокиси меди с цинебом);

- сульфат меди трёхосновный (Купроксат).

Средства, действие которых направлено на непосредственный контакт, оказывают системный фунгицидный эффект. К таким относятся:

- Метирам;

- Дитианон;

- Дифеноконазол;

- Каптан;

- Фенаримол;

- Тиофанат метил;

- Флутриафол;

- Ципродинил;

- «Кумулус» (сера);

- Дифеноконазол;

- Беномил;

- Карбендазим;

- Триадимефон;

- Трифлоксистробин и другие.

Народные средства

Победить паршу также стоит попробовать с помощью природной силы лекарственных растений и других народных средств:

- чеснок (два размельчённых зубчика можно залить стаканом растительного (подсолнечного) масла, предварительно пропустив через пресс, после двенадцатичасового настаивания разбавить в ведре воды и опрыскать растение);

- марганцовка;

- сбор трав, а именно хвощ полевой, полынь, окопник, одуванчик, чистотел, крапива, настоянный в течение трёх дней;

- весенний солевой раствор (изготавливается из одного килограмма соли и ведра воды);

- зола древесная (вёдерный настой делают из 150 г хорошей древесной золы и настаивают его в течение целого дня).

Меры профилактики

В первую очередь при высаживании картофеля следует соблюдать правило севооборота, гласящее о необходимости чередования посадки разных культур каждый год подряд на одном и том же участке земли.

Если смородину в период «спящих почек» предварительно обработать семипроцентным раствором мочевины, можно вообще избежать появления болезни парши. Абрикосовые почки обрабатывают чуть более слабым раствором (3-4%) в первой декаде июня. При этом рекомендуется повторить процедуру уже через полмесяца.

Что касается обработки плодоносящих деревьев, следует взять в пример универсальный рецепт.

Обработка производится на стадии «зелёного конуса».

Источник статьи: http://parsha.ru/

для обработки сада необходимо использовать специальный опрыскиватель, равномерно нанося раствор по всему дереву. При обработке необходимо соблюдать общепринятые правила личной гигиены и технику безопасности. Опрыскивание проводится только в утренние и вечерние часы в ясную безветренную погоду. Также не рекомендуется проводить обработки в жару;

для обработки сада необходимо использовать специальный опрыскиватель, равномерно нанося раствор по всему дереву. При обработке необходимо соблюдать общепринятые правила личной гигиены и технику безопасности. Опрыскивание проводится только в утренние и вечерние часы в ясную безветренную погоду. Также не рекомендуется проводить обработки в жару;