Ожог плодовых деревьев

Болезнь сельскохозяйственных культур , статья из раздела:

Ожог плодовых деревьев

Бактериальный ожог плодовых деревьев

Ожог плодовых деревьев – это заболевание, которое вызывается грамотрицательной, аэробной, подвижной палочковидной бактерией Эрвиния амиловора (Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al.). Патоген вызывает быструю гибель зараженных растений. Инфекция поражает более 160 видов плодовых и кустарниковых растений. Наибольшее экономическое значение наблюдается у айвы, яблони, груши, вишни, черешни, персика. В России инфекция ранее носила карантинный характер. В последнее время ареал болезни увеличивается. [7] [3]

Нажмите на фотографию для увеличения

Симптомы заболевания

Симптомы заболевания проявляются во время цветения. В этот период у инфицированных растений наблюдается внезапное увядание и некротизация цветков, соцветий, молодых верхушечных побегов. На груше больные органы выглядят почти черными, на яблоне и айве – светло-бурыми. [7]

Поврежденные органы не опадают, а остаются на ветвях, что придает растению обожженный вид. [7]

Молодые ветви и побеги набухают и наполняются жидкостью красноватого цвета. При повышении влажности жидкость вытекает. Позднее верхняя часть ветвей высыхает, и они загибаются крючкообразно. На зараженных участках штамба и ветвей формируются вмятины, кора растрескивается и сморщивается. [7]

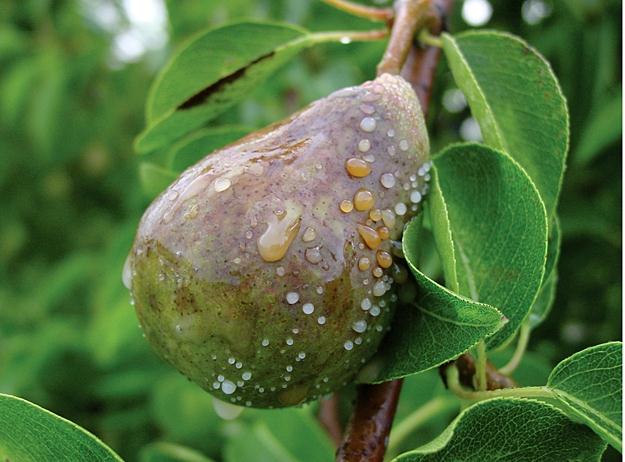

Поражение молодой завязи и плодов проявляются в виде разрастающейся бурой пятнистости. При повышении влажности на них появляются капли бактериального экссудата бледно-желтого оттенка. В сухих условиях наблюдается засыхание экссудата в форме маленьких фитильков. С течением времени плоды увядают и мумифицируются. Заболевание быстро распространяется с мелких скелетных ветвей на крупные, а позднее охватывают штамб. [7]

Симптомы заболевания наблюдаются в основании штамба, на корнях деревьев. Здесь они проявляются в форме коричнево-черных водянистых пятен. [7]

В летнее время болезнь слегка затухает. Весной начало сокодвижения возобновляется и бактерии распространяются по всему растению. [5]

Морфология

Возбудитель заболевания – бактерия Эрвиния амиловора (Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al.). Это подвижные перитрихиальные палочки, длиной 0,7–1,0 мкм и шириной 0,9–1,5 мкм. Спор и капсул не образуют. Могут располагаться как в виде одиночных клеток, в цепочках или парами. Бактерии грамотрицательны, не кислотоустойчивы, аэробы. [2]

На агаре патоген образует круглые маленькие колонии с ровными краями, слегка опалесцирующие, белого цвета, блестящие, консистенция маслянистая. [2]

На бульоне бактерии растут с небольшой зернистой пленкой. При этом сам бульон мутнеет. [2]

Под воздействием бактерий: желатин разжижается медленно, молоко створаживается и слегка пептонизируется; лакмусовое молоко красным не окрашивается; но лакмус частично редуцируется; нитраты не восстанавливаются; крахмал не разлагают. [2]

Бактерии способны образовывать кислоты на сахарозе, глюкозе, глицерине, лактозе, но газ при этом не выделяется и индол не образуется (или слабо). Не образуется ни аммиак, ни сероводород. [2]

Возбудители болезни , вызывающие

Ожог плодовых деревьев

Биология

Источниками инфекции чаще всего являются пораженные растения. Бактерии легко распространяются с капельками дождя, меньше насекомыми, птицами. Патоген передается не продезинфицированными садовыми инструментами, переносится прививочным и посадочным материалом. [2]

Заболевание начинается с верхушки ветвей либо от цветков, затем переходит на более крупные ветки. По черешкам бактерии перемещаются в листья, и далее на главный ствол, корни растения. В результате воздействия патогена растение отмирает. [2]

Проникновение инфекции в основном происходит через трещины и ранки, но может осуществляться и через устьица. Установлено, что бактерии проникают только в свежие поранения. Спустя 36–48 часов патоген не может проникнуть в ранку в связи с ее зарастанием. Через 72 часа заражение не происходит наверняка. [2]

Оказавшись в растении, бактерии размножаются в межклеточном пространстве, растворяя срединную пластинку и мацерируя ткани. Характерно, что бактерии ограничиваются элементами луба и коры. Камбий также поражается, но в древесину и сосуды патоген не проникает. [2]

Заражать растения бактерии способны при температуре +18°C и выше. Оптимальная температура развития +30°C. Гибель бактерий наблюдается при +45°C–+50°C. При +14°C заболевание не развивается. [4]

Инкубационный период составляет от 3–4 суток на восприимчивых сортах до 6–10 суток на более устойчивых. [5] [4]

Географическое распространение

Ожог плодовых деревьев – широко распространенное во всем мире заболевание. Родина – Америка. Отмечается поражение плодовых деревьев в Японии, Италии, Дании, Германии, Польши, Новой Зеландии, Румынии. В России бактериальный ожог пока ещё является карантинным заболеванием, но в 2009 году патоген был удален из «отсутствующих на территории России объектов» и отнесен к объектам «ограниченно распространенным на территории Российской Федерации». [4] [5] [6]

Вредоносность

Ожог плодовых деревьев – вредоносное заболевание, приводящее к массовой скоротечной гибели деревьев различных возрастов от молодых четырех – пятилетних до старых плодоносящих. В питомниках патоген часто вызывает гибель привитых саженцев, резко снижает приживаемость после высадки на постоянное место в саду.

Во время хронической формы заболевания деревья не теряют способность плодоносить, но плоды формируются меньших размеров, снижаются их технические качества. Резко снижается зимостойкость растений. [3]

Пестициды

Биологические препараты:

Опрыскивание в период вегетации:

В личных подсобных хозяйствах:

Меры борьбы

Агротехнические

- посадка в садах устойчивых к патогену сортов;

- использование для посадки только здоровых саженцев;

- рациональная система посадки, обеспечивающая достаточную аэрацию и доступ солнечного света;

- поддержание почвы в междурядьях и приствольных кругах в состоянии чистого пара;

- обрезка больных ветвей до здоровой ткани с обмазкой мест поранения;

- предупреждение механических поранений;

- выкорчевка погибших деревьев;

- обмазка штамбов и скелетных ветвей осенью и ранней весной. [3]

Биологические

- опрыскивание в период вегетации бактериальными фунгицидами и биологическими пестицидами. [1]

Оставьте свой отзыв:

Отзывы:

Составители: Григоровская П.И., Зайцева Т.В.

Последнее обновление: 28.06.19 00:36

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2016 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>

Израильский В.П. Бактериальные болезни растений — М.: Колос,1979 — 288 с.

Колесова Д.А. Защита плодовых и ягодных культур от болезней и вредителей, М.: Социум, 2010. — 50 с.

Пересыпкин В.Ф. Болезни сельскохозяйственных культур. Том 3. Болезни овощных и плодовых культур, Киев: Урожай, 1991. — 208 с.

Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология, 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Агропромиздат, 1989. — 480 с.

Приказ Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 15 декабря 2014 года «Об утверждении Перечня карантинных объектов»

Станчева Й. Атлас болезней сельскохозяйственных культур. Том 2. Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда, София –Москва, изд. «Пенсофт»,: 2005. — 196 с.

Источник статьи: http://www.pesticidy.ru/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2

Бактериальный ожог плодовых деревьев

Данная карантинная болезнь является чрезвычайно опасной, поскольку может привести не только к значительной потере урожая, но и к масштабной гибели плодовых деревьев.

Бактериальный ожог поражает как дикорастущие, так и культурные растения семейства розоцветных ( лат. Rosaceae ) и вызывается бактерией Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et a l.

Заболевание способно заражать свыше 170 (!) видов растений, в том числе и такие популярные среди садоводов плодовые деревья как яблоня, груша, айва, рябина, боярышник. Кроме того, бактерия Erwinia amylovora может инфицировать также вишню, сливу, абрикос, черешню, малину, садовую землянику и другие культуры, в том числе и некоторые виды цветов, например, розы.

Ввиду особой опасности бактериальный ожог внесен в «перечень регулируемых вредных организмов, ограниченно распространенных в Украине», поскольку представляет серьезную угрозу яблоневым и грушевым садам и питомникам.

Каких-нибудь тридцать лет назад действие бактерии Erwinia amylovora можно было заблокировать с помощью обычных медьсодержащих препаратов, но в настоящее время инфекция приобрела способность к трансформации и мутации, принимая различные формы, при этом мгновенно проникая во внутренние ткани растений, где ее уже никакими ядохимикатами не достать.

Первая вспышка бактериального ожога была обнаружена в конце XVIII века в Соединенных Штатах, после чего возбудитель болезни начал активно распространяться по всему миру. Сегодня заболевание можно обнаружить в странах европейского континента, в Новой Зеландии, на Кипре, в Мексике, Канаде, на Гаити, на Карибских островах и даже в Зимбабве.

В 1971 году в Германии из-за массового заражения садов было выкорчевано и уничтожено около 18000 плодовых деревьев. В Голландии садоводам пришлось вытравить восемь гектаров грушевых садов.

В 1991 году бактериальный ожог нанес огромный ущерб яблоневым садам в штате Мичиган. Экономический ущерб был оценен более, чем в 3 миллиона долларов.

Вредоносность бактериального ожога

Это заболевание называется бактериальным ожогом, поскольку при сильном заражении растения вся его надземная часть выглядит как обгоревшая в огне. При этом очаги инфицирования могут проявляться на почках, листьях, побегах, на скелетных ветвях и штамбе дерева.

Как правило, бактериальный ожог обнаруживается на растениях с наступлением весеннего периода, в момент их активного цветения. Изначально бактерия инфицирует цветок растения, а уже далее заболевание переходит на стебли и листья, пока не распространится по всему дереву, опускаясь с верхней части кроны к его основанию.

При механических повреждениях растений болезнь может появляться в местах, где находятся раны.

В результате заражения Erwinia amylovora на деревьях образуются открытые язвы с водянистыми выделениями, представляющие собой капельки бледно — молочного цвета, называемые экссудатами. Именно экссудат выступает источником заражения, поскольку он при повышенной влажности может легко вытягиваться в тончайшую нить и способен переноситься осадками, ветром или птицами на весьма значительные расстояния, затем оседая на растениях. Его могут переносить и полезные насекомые – опылители, такие как пчелы, шмели, а также различные вредители, например, тля.

Кроме того, средством заражения растений экссудатом может выступать посадочный и прививочный материал, садовый инструмент, инфицированные бактерией плоды и тара.

В одной капле экссудата находится около миллиона бактерий, что представляет значительную угрозу для всех плодовых растений в округе. Поэтому если с наступлением весны прозевать появление на деревьях первых молочно-белых капель, то через пару лет можно потерять весь сад.

Мельчайшие частички экссудата имеют вид подвижных перитрихиальных палочек или жгутиков (размером от 0,7 до 1,5 микрон). Располагаются они одиночно или парами друг за другом, поэтому могут иметь вид коротких цепочек.

Инфицированная экссудатами пыльца, попадая внутрь цветов, начинает быстрый процесс размножения колонии бактерий. При этом очаг заражения охватывает все большую площадь и постепенно продвигается через цветоножку к фруктовым шпорцам, пока не оказывается на побегах.

Биологи обнаружили, что при температуре +20°С бактерия Erwinia amylovora способна делится каждые 20 минут, а потому их численность растет в геометрической прогрессии.

Наиболее благоприятными условиями для быстрого развития бактериального ожога является температура воздуха около +30°С при относительной влажности выше 70%. Летом, при повышении температуры развитие болезни обычно приостанавливается, а при повышении температуры до +44°С вредоносные бактерии, как правило, погибают.

Обычно в Украине июнь и июль являются самыми теплыми и достаточно влажными месяцами, поэтому в это время благодаря специальным жгутикам Erwinia amylovora приобретает способность передвигаться по внутренним сосудам растений, причем, чем оно моложе, тем с большей скоростью перемещается бактерии. Иногда они в течение трех недель успевают полностью заразить юное деревце высотой до двух метров.

Зимуют Erwinia amylovora в сформировавшихся на деревьях некротических язвах, чтобы с наступлением первого весеннего тепла пробудиться и начать активный процесс размножения.

Во время цветения плодовых деревьев «ожившие» воспалительные очаги возобновляют выделение экссудатов, начиная, таким образом, новый этап в развитии болезни.

При заражении плодовых деревьев, частности яблони и груши, на срезах коры можно обнаружить характерные напоминающие мраморные узоры красновато — бордовые разводы.

У зараженных растений происходит быстрое увядание и гибель цветов и завязей, при этом погибшие соцветия становятся сухими и приобретают черную окраску, но остаются висеть на дереве. Иногда на них может выступать экссудат.

Что касается зараженных почек, то они полностью теряют способность к прорастанию, становятся черными и засыхают.

Точки роста и листья растений при заражении темнеют с кончиков. У листьев наблюдается почернение черешка и центральной жилки. На краях листовых пластинок появляются некротические пятна, в результате чего листва постепенно скручивается, но не опадает, а остается на дереве.

Бактериальный ожог поражает и плоды. Как правило, они не успевают вызреть, приобретают темно – коричневую окраску, но не падают на землю, а остаются висеть на ветвях. Иногда на плодах можно наблюдать выделение капель экссудата.

Кора на инфицированных деревьях в местах заражения образует вздутия в виде язв, при этом граница между здоровыми и зараженными болезнью участками хорошо заметна. В результате сильного заражения очаги воспаления приобретают клиновидный вид с неправильной формы трещинами.

Способы борьбы с бактериальным ожогом

Ранее садоводы для борьбы с бактериальным ожогом применяли препараты на основе меди, и даже обычная Бордоская жидкость блокировала размножение инфекции. Увы, в настоящее время данная болезнь может принимать самые различные формы, вступая в симбиоз с патогенными грибами и бактериями, поэтому полностью уничтожить возбудителя заболевания невозможно. Даже применение медного купороса останавливает развитие инфекции, но не убивает ее.

Химические способы лечения бактериального ожога

Как показала практика, многие садоводы успешно лечат бактерицидный ожог при помощи антибиотиков. Наиболее популярными среди них являются «Ампициллин», «Тетрациклин», «Стрептомицин», «Фитолавин», «Гентамицин» и «Офлоксацин».

Например, последний антибиотик можно использовать для локальной борьбы с повреждениями коры. С этой целью следует одну таблетку «Офлоксацина» растворить в 1 литре воды. Далее место повреждения необходимо тщательно зачистить ножом, а затем наложить марлевую повязку, содержащую антибиотик. Для этой же цели можно использовать и «Гентамицин» (одну ампулу антибиотика следует растворить в 1 литре воды).

«Ампициллином» (одна ампула на 10 литров воды) обычно опрыскивают деревья во всех фазах вегетации (в том числе во время цветения).

Раствором «Тетрациклина» и «Стрептомицина» также опрыскиваются плодовые деревья. Для приготовления раствора следует три таблетки «Тетрациклина» растворить в 5 литрах воды, а затем добавить одну ампулу «Стрептомицина».

В некоторых случая данные антибиотики полезно сочетать с фунгицидами.

Для того, чтобы антибиотики лучше держались на поверхности растений в готовый раствор можно добавить один стакан сахара.

Биологические способы защиты от бактериологического ожога

Биологические препараты в последнее время завоевывают среди садоводов все большую популярность, поскольку в отличие от химических средств они полностью безвредны для людей и животных. Их основу составляют бактерии.

К таковым можно отнести препараты «Гамаир» и «Фитолавин», позволяющие в течение одного сезона избавиться от признаков заболевания.

Наиболее эффективным биологическим средством против бактериального ожога принято считать «Фитолавин» (данный препарат, например, на груше, снижает заражение на 80%). Для приготовления раствора следует развести 20 миллиграмм средства в 10 литрах воды и обрабатывать деревья во всех фазах вегетации. Расход раствора на одно взрослое дерево составляет от 2 до 5 литров.

С помощью «Гамаира» следует опрыскивать плодовые деревья как в целях профилактики заболевания (около трех раз с интервалом в одну неделю), так и при появлении первых признаков заражения бактериальным ожогом (через каждые пять дней). Для приготовления рабочего раствора следует 2 таблетки «Гамаира» развести в одном литре воды.

Неплохой эффект дает сочетание бактерицидных средств с фунгицидами, например, с препаратами «Скор» и «Превикур Энерджи», которые содержат активное вещество «фосэтил», подавляющее размножение бактерий и повышающее иммунитет растений.

Не так давно в продаже появились новые эффективные микробиологические препараты серии «Стимикс», предназначенные для борьбы с патогенными микроорганизмами. Данные средства были созданы специально, чтобы противодействовать болезням бактериальной и бактериально — грибной природы и демонстрируют при этом хороший результат.

К таковым относятся «Стимикс Концентрат», «Стимик Стандарт» и «Стимикс Фитостим».

Народные средства борьбы с бактериальным ожогом

Данные средства не позволяют полностью нейтрализовать действие патогенных бактерий, а имеют скорее останавливающее действие.

К таким средствам можно отнести борную кислоту (из расчета 10 грамм на 10 литров воды), янтарную кислоту (10 таблеток растворить в 10 литрах воды), зольный раствор (200 грамм древесной золы растворить в 10 литрах воды) и дрожжи.

Применение дрожжей и зольного раствора позволяет не только подавлять вредоносные микроорганизмы, но и стимулирует рост растений, повышая при этом их жизнестойкость.

Для очищения почвы вокруг деревьев можно применять сапропель, с помощью которого следует замульчировать (от 5 до 7 сантиметров) приствольные круги.

Агротехнические приемы для борьбы с бактериальным ожогом

Прежде всего, при закладке сада необходимо использовать исключительно здоровые, не поврежденные вредителями и болезнями саженцы.

Не следует допускать чрезмерной густоты кроны, своевременно производя обрезку деревьев.

При первых признаках заражения необходимо срезать все инфицированные ветви, удалить зараженные листья и плоды, убрать и сжечь погибшие растения, после чего продезинфицировать грунт.

Источник статьи: http://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/bakterialnyy-ozhog-plodovykh-kultur/