IV. Водные антропогенные ландшафты.

К водным антропогенным ландшафтам относятся водохранилища и пруды. От озер водохранилища отличаются прежде всего генезисом.

Точных разграничительных критериев между водохранилищами и прудами не существует. К водохранилищам относят водоемы с регулируемой полезной емкостью более 1 млн. м 3 . Таких водохранилищ (эксплуатируемых и строящихся) к началу 60-х годов во всех странах мира было около 5000 с суммарной полезной емкостью, близкой к 2047 км 3 (Фортунатов, 1963). К 1970 г. количество водохранилищ близко к 6000 (Фортунатов, 1970).

В СССР к началу 1970 г. выявлено 921 действующее водохранилище, из них объемом свыше 50 млн. м 3 186, от 10 до 50 млн. м 3 — 206 и от 1 до 10 млн. м 3 — 529 (Левит и др., 1970). Общее число водохранилищ и прудов в СССР к началу 70-х годов превысило 120 тыс., из них водохранилищ с площадью зеркала не менее 10 км 2 было немногим более 120 (Вендров, 1970). По подсчетам А. Г. Авакяна (1968), площадь водного зеркала водохранилищ ГЭС в СССР составляет 118296 км 2 , их полезный объем — 449,8км 3 ; через 30 — 40 лет площадь водохранилищ возрастет до 246426 км 2 и будет примерно равна площади водного зеркала всех озер страны (без Каспийского и Аральского морей).

Роль и значение водохранилищ в структуре ландшафтной сферы Земли с каждым годом возрастает, что определяется растущими запросами человечества в воде. Назначение и хозяйственное использование водохранилищ настолько разнообразное, что возникает необходимость их типизации по этому признаку. По значению и хозяйственному использованию различают следующие основные типы водохранилищ:

1) обслуживающие водоснабжение;

2) обслуживающие потребности сельского хозяйства;

3) созданные для выработки электроэнергии;

4) обслуживающие водный транспорт и лесосплав;

5) созданные для защиты от наводнения;

6) созданные для рыбного хозяйства;

7) обслуживающие рекреационные потребности населения (М. А. Фортунатов, 1970).

Есть у водохранилищ существенная особенность, отличающая их развитие от развития от озер. Это высокая годовая и внутригодовая амплитуда уровней водохранилищ, значительно превосходящая таковую у озер.

Колебания уровня приводят к формированию у водохранилищ широкой зоны временного затопления и осушения, достигающей площади в несколько тысяч квадратных километров. На ее территории возникают своеобразные земноводные ландшафты, обладающие повышенной динамичностью всех своих компонентов.

Из подклассов ландшафта хорошо выражены два — мелководных и глубоководных ландшафтов.

Мелководный подкласс ландшафта.

В качестве нижней границы мелководных ландшафтов большинство авторов принимает глубину 2 м при НПГ. Граница эта чисто гидродинамическая — до глубины 2 м волны активно взаимодействуют с дном. С ландшафтной точки зрения более важной представляется нижний предел распространения макрофитов. При его определении эталоном могут служить установленные для зарастающих озер пояса растительности.

В. Н. Сукачев в зарастающем озере установил 6 зон растительности: 1) мелководная зона, 2) зона камышей, 3) зона водяных лилий, 4) зона широколистных рдестов, 5) зона макрофитов, 6) зона микрофитов. К зоне макрофитов он относил крупные, частично споровые, но главным образом цветковые растения.

Глубоководный подкласс ландшафта охватывает акватории водохранилищ с глубинами более 5 м. В прудах этот подкласс ландшафта встречается редко, a на равнинных водохранилищах занимает небольшую площадь.

Глубоководья характеризуются заилением дна тонкозернистыми наносами. Помимо отсутствия макрофитов глубоководный тип ландшафта отличается от мелководного количественным и качественным составом фито- и зоопланктона, бентоса, ихтиофауны.

Источник статьи: http://helpiks.org/7-17297.html

Эта статья перенесена сюда!

К водным антропогенным ландшафтам относятся водохранилища и пруды. Роль и значение водохранилищ возрастает, так как растут запросы человечества в воде.

По значению и хозяйственному использованию различают следующие основные типы водохранилищ:

- обслуживающие водоснабжение;

- обслуживающие потребности сельского хозяйства;

- созданные для выработки электроэнергии;

- обслуживающие водный транспорт и лесосплав;

- создаваемые для защиты от наводнения;

- создаваемые для рыбного хозяйства;

- обслуживающие рекреационые потребности населения.

Каждое водохранилище – единый ландшафтный комплекс с присущей ему водной массой, особенностями микроклимата, морфологии берегов и дна, с характерными для него процессами заиления и зарастания.

Водохранилище, как и любая другая акватория, представляет сочетание региональных и типологических единиц. Однако размеры большинства водохранилищ таковы, что они лишь составная часть соответствующих региональных единиц наземных ландшафтов (зоны, провинции, района) И только самые крупные образуют самостоятельный аквальный ландшафтный район. Основанием для расчленения крупного водохранилища на аквальные ландшафтные районы служит: 1) ландшафтно- генетические различия залитой водохранилищем территории, служащей сейчас его ложем; 2) наличие в водохранилище обособленных водных масс; 3) различия в ландшафтно-типологической структуре.

Типологические ландшафтные единицы на водохранилищах представлены типом ландшафта, типом акватории и типом урочищ. Из типов данного ландшафта хорошо выражены два – мелководные и глубоководные ландшафты.

Мелководный тип ландшафта. Нижняя граница мелководных ландшафтов доходит до глубины 5 метров. Выделяются присутствием макрофитов. Водные массы летом хорошо прогреваются и под влиянием волнения имеют почти одинаковую температуру во всей толще. В мелководьях происходит основная аккумуляция твёрдого речного стока. Обогащённость детритом и минеральными взвесями создаёт на мелководьях необходимые предпосылки для развития богатой органической растительной и животной жизни. Мелководья – прекрасные охотничьи угодья с водоплавающей дичью, на них расположены нерестилища ценнейших промысловых рыб.

Глубоководный тип ландшафта охватывает акватории водохранилищ с глубинами более 5 метром. В прудах этот тип ландшафта встречается редко. Глубоководья характеризуются накоплением вдоль берегов продуктов абразии и заилением дна тонкозернистыми наносами. Кроме отсутствия макрофитов глубоководный тип ландшафта отличается от мелководного количественным и качественным составом фито- и зоопланктона, бентоса, ихтиофауны.

Следующая типологическая единица – тип акватории. В качестве примера типа акватории мелководных ландшафтов можно считать «зону выклинивания» гидрологов, которая является «попеременно рекой (весной), озером (летом), и дельтой (осенью, зимой)».

Тип акватории распадается на систему типов урочищ. Например, затопленное устье балки или подводная грива, выделяющаяся среди остального мелководья густыми зарослями макрофитов. Водохранилище или пруд не только зависят от окружающих их наземных ландшафтов, но и сами оказывают на них преобразующее воздействие. «Зона воздействия» водохранилища по характеру и глубине влияния на ландшафты подразделяется на три полосы: 1) полоса прямого геморфологического воздействия. Ограничивается узкой береговой территорией, возникшие урочища, обрывы, осыпи, оползни; 2) полоса прямого гидрогеологического воздействия. Её ширина определяется уровнем воды в водохранилище и геологическим строением побережья; 3) полоса климатического влияния. Ширина полосы и глубина климатического влияния зависят от площади и объёма водохранилища.

Пруды представляют собой урочище или группу урочищ соответствующего типа местности наземных ландшафтов. Размеры и морфология прудов, интенсивность их заиления, характер зарастания определяются их принадлежностью к определённому типу местности.

Выделяют три типа прудов: 1) Ложбинные или лощинные пруды плакарного и междуречного недренированного типов местности характеризуются незначительной глубиной и небольшими объёмами воды. 2) Пруды склонового типа местности, сооружаемые в балках и верховьях долин, отличаются значительной глубиной и большими объёмами воды. 3) Пруды пойменного типа местности. Это проточные и полупроточные озёра-пруды на маловодных реках, перегороженных плотинами.

Особенность прудов как ландшафтных комплексов – их динамичность. В результате заиления и зарастания каждый пруд быстро переходит в новый тип ландшафта – низменное болото. Надёжный способ борьбы с заилением прудов – облесение их берегов. Пруды оставляют след в ландшафтах и после того, как прекращают своё существование. Лесостепной и степной зонах Русской равнины можно наблюдать в сухих балках задернованные, прорванные плотины с чашеобразным расширением впереди – местонахождение бывшего пруда.

К сопутствующим водным комплексам относятся антропогенные озёра. Они в отличие от прудов не создаются специально, а возникают попутно, порой неожиданно для самого человека, в связи с разными видами хозяйственной деятельности. Обычны антропогенные озёра в карьерно-отвальном типе местности. Здесь они представлены двумя типами – донно-карьерными и отвальными. В питании их принимают участие подземные и поверхностные воды.

- Житин Ю.Е. Ландшафтоведение: Учебное пособие / Ю.Е. Житин, Т.М. Парахневич. – Воронеж: ВГАУ, 2003. – 218 с.

Источник статьи: http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-19-17-49-08/102-2011-01-19-17-03-25/376-vodnye-antropogen-landshaft.html

природно-антропогенный ландшафт

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн . Под редакцией проф. А. П. Горкина . 2006 .

Смотреть что такое «природно-антропогенный ландшафт» в других словарях:

Антропогенный ландшафт — географический ландшафт: созданный в результате целенаправленной деятельности человека; или возникший в ходе непреднамеренного изменения природного ландшафта. К антропогенным ландшафтам относятся природно производственные комплексы, городские… … Финансовый словарь

Ландшафт — Территория, однородная по происхождению, развитию и неделимая по зональным и азональным признакам, обладающая единым геологическим фундаментом, однотипными рельефом, климатом, почвами, растительностью и животным миром. В широком понимании… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ВСН 014-89: Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды — Терминология ВСН 014 89: Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды: Вечномерзлый (многолетнемерзлый) грунт Грунт, находящийся в течение длительного периода (от нескольких лет до тысячелетий) в охлажденном… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним — 1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также государственная регистрация прав) юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Книга 2. Нормативные ссылки. Определения — Терминология Книга 2. Нормативные ссылки. Определения: 1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также государственная регистрация прав) юридический акт признания и подтверждения государством возникновения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 17.5.1.01-83: Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения — Терминология ГОСТ 17.5.1.01 83: Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения оригинал документа: 59. Биологическая мелиорация Мелиорация, направленная на интенсивное повышение плодородия нарушенных земель, урожайности… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6976/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE

Глава 3. Природно-антропогенные системы

Л.И. Егоренков, Б.И. Кочуров

Геоэкология

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 320 с.

Глава 3. Природно-антропогенные системы

3.1. Основные классы и типы антропогенных ландшафтов

Современные ландшафты (природно-территориальные комплексы) на интенсивно осваиваемых территориях являются в той или иной степени антропогенными и представляют собой определенные эколого-хозяйственные системы.

Видный представитель Ленинградской школы географов А. Г. Исаченко считает, что антропогенные ландшафты – временные модификации природных комплексов, измененные под влиянием хозяйственной деятельности. Он выделяет следующие качественные градации таких ландшафтов.

1. Условно неизмененные (первобытные) ландшафты.

В них можно обнаружить лишь слабые следы косвенного хозяйственного воздействия (осаждение техногенных выбросов из атмосферы в Антарктиде, Арктике и высокогорье Западной Европы).

2. Слабо измененные ландшафты, которые подвергаются преимущественно экстенсивному хозяйственному воздействию (охоте, рыбной ловле, выборочной рубке леса), частично затронувшие лишь отдельные компоненты. Основные природные связи не нарушены, а изменения имеют обратимый характер.

3. Нарушенные (сильно измененные) ландшафты, подвергшиеся интенсивному (преднамеренному или непреднамеренному) воздействию, затронули многие компоненты, приведшие к существенному нарушению структуры (часто необратимые). Для данных ландшафтов типичны такие негативные процессы, как обезлесение, засоление и смыв почв, загрязнение основных сфер биосферы и др.

4. Культурные ландшафты, в которых структура рационально изменена и оптимизирована на научной основе в интересах общества. Для таких ландшафтов характерна оптимальная среда для жизни людей, которая способствует сохранению здоровья, физическому и духовному развитию.

Приоритет в разработке учения об антропогенных ландшафтах принадлежит главным образом географам Воронежского государственного университета под руководством Ф. Н. Милькова.

Ф.Н. Мильков[12] предложил понимать под антропогенными ландшафтами такие природные комплексы, в которых коренному изменению на всей или большей площади подвергается хотя бы один из природных компонентов. Такие антропогенные ландшафты трудно визуально отличить от естественных аналогов. Однако встречаются ландшафты, в которых коренному изменению подверглось большинство природных компонентов, а иногда и весь природный комплекс. Поэтому возникла необходимость выделения ландшафтно-техногенных и ландшафтно-инженерных систем, о чем подробнее будет сказано ниже.

В своей работе он выделяет 8 основных классов антропогенных ландшафтов, различаемых по основным типам использования земель: промышленные, сельскохозяйственные, селитебные, дорожные, лесные, водные, рекреационные, беллигеративные.

В промышленных ландшафтах целесообразно выделять промышленно-добывающий, промышленно-обрабатывающий и коммуникационный типы, а в сельскохозяйственных – полевой, лугово-пастбищный и садово-плантационный типы ландшафтов.

Промышленно-добывающий тип представлен территориями карьерно-отвальных комплексов (добыча угля, железной руды, строительных материалов и др.), открытых разработок месторождений цветных металлов, нефтеразработок, солеразработок. Сюда же входят и сопутствующие антропогенные комплексы: выработанные карьеры и карьеры, заполненные водой.

Промышленно-обрабатывающий и коммуникационный тип представлен территориями промышленных комплексов, морских и речных портов, аэродромов, а также отчужденными к промышленным комплексам территориями.

В состав полевого типа сельскохозяйственных антропогенных ландшафтов входят пахотные неорошаемые и орошаемые земли, пахотные земли с различными видами орошения (дождеванием, напуском, лиманным и т. п.), пахотные осушаемые земли. Сюда же относятся и сопутствующие антропогенные комплексы (деградированные пашни, овраги, балки, промоины), вторично засоленные и заболоченные земли).

К садово-плантационному типу относятся: сады древесно-кустарниковых культур неорошаемые, плантации древесно-кустарниковых культур неорошаемые и орошаемые, плантации прочих сельскохозяйственных культур, а также сопутствующие антропогенные комплексы, представленные преимущественно заброшенными землями.

К лесному (лесохозяйственному) классу относятся: охраняемые лесные массивы, сплошные промышленные вырубки леса, лесопосадки, полепочвозащитные лесные полосы, а также сопутствующие комплексы (промоины, овраги, балки, гари).

Водный (водохозяйственный) класс представлен акваториями и территориями водохранилищ, прудов, колодцев, каналов, ирригационных систем, дренажных систем, а также сопутствующими комплексами (антропогенные озера и заболоченные земли, загрязненные водоемы).

Селитебный класс представлен сельскими селитебными землями, поселками городского типа, городскими селитебными землями садово-паркового типа застройки, городскими агломерациями, наземными коммуникациями, а также сопутствующими комплексами (кладбища, свалки, курганы, могильники, заброшенные поселения и т.д.).

Увеличение поверхностного стока и снижение инфильтрации городской застройки приводит к нежелательным изменениям в естественном режиме функционирования урбанизированных ландшафтов, особенно расположенных в водосборном бассейне (рис. 3.1).

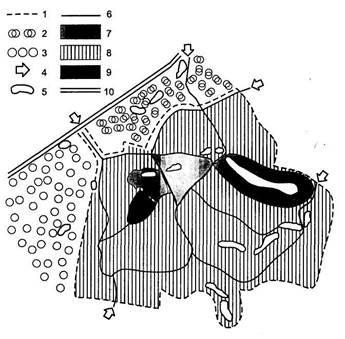

Рекреационный класс представлен заповедниками и национальными парками, зелеными зонами вокруг городов, курортными зонами, историко-архитектурными комплексами. Примером рекреационного класса ландшафтов может служить рис. 3.2.

В типологическом плане антропогенные ландшафты классифицируют так же, как и естественные, на основе учета комплекса ведущих факторов, участвующих в их формироваии и обусловленных деятельностью человека, а не естественными причинами. Ф. Н. Мильков указывает, что отсутствие совпадения в классах естественных и антропогенных ландшафтов является вполне закономерным. Первые выделяются по природным особенностям, а вторые – по роду деятельности человека.

Рис. 3.2. Схема функционального зонирования лесопарков (по И. Д. Родичкину): 1 – граница лесопарка; 2 – городской парк; 3 – выставка передового опыта; 4 – входы в лесопарк; 5 – водоемы; 6 – основные дороги и аллеи; 7 – зона активного отдыха (спорт, пляжи, палаточный городок); 8 – зона прогулочного отдыха (туризм, пикники, прогулки); 9 – зона тихого отдыха (сон, чтение, настольные игры); 10 – городская магистраль

В практике ландшафтного картографирования применяют следующую таксономическую систему основных типологических единиц антропогенных ландшафтов: класс, тип, вид, группа или тип урочищ [31].

Совокупность антропогенных комплексов, обусловленных деятельностью человека в какой-либо одной отрасли народного хозяйства, образует классы (см. выше).

Тип антропогенных ландшафтов представляет взаимосвязанную систему природно-хозяйственных комплексов, которая образуется при определенном конкретном виде межхозяйственной деятельности. Например, среди сельскохозяйственного класса антропогенных ландшафтов наиболее распространен на земной поверхности полевой тип, среди промышленного класса – карьерно-отвальный и т. д.

Вид антропогенных ландшафтов составляет природно-хозяйственные комплексы, образование которых обусловлено тем или иным видом хозяйственной деятельности, протекающей в различных ландшафтах. Например, среди полевого типа антропогенных сельскохозяйственных ландшафтов различают виды: плакорный черноземно-полевой, пойменный лугово-черноземно-полевой, надпойменно-террасовый черноземно-полевой и т. д.

Группа антропогенных урочищ объединяет комплексы, сходные по их важнейшим природно-хозяйственным характеристикам. Например, группу антропогенных урочищ образуют отдельные карьерные отвалы в горнорудных районах, искусственно облесенные балки в земледельческих степных районах и т. д.

На таксономическом уровне антропогенных ландшафтов в ранге видов и групп урочищ наблюдается более близкое совпадение типологических классификационных категорий антропогенных и естественных ландшафтов.

[12] См.: Мильков Ф. Н. Ландшафтная сфера Земли. – М.: Мысль, 1970.

Источник статьи: http://ekolog.org/books/57/4_1.htm